- •Понятие «системная биология», различные его трактовки и содержание. Основные направления применения.

- •История развития системной биологии.

- •Основные источники информации, используемой в системной биологии.

- •Моделирование систем – основной подход системной биологии.

- •Определение системы, классификация систем: линейные-нелинейные, живые-неживые.

- •Системный подход в биологии.

- •Биологические системы, их особенности, корпускулярные и жесткие системы, уровни организации живого.

- •Особенности экспериментальных данных в биологии.

- •!!!!!Примеры анализа биологической информации и применения компьютерной техники в биологии. Blast как биоинформатический метод.

- •!!!!!Примеры анализа биологической информации и применения компьютерной техники в биологии. 3d-печать, молекулярное моделирование и CellDesigner.

- •Статистическая, генеральная и выборочные совокупности: их характеристика и основные особенности.

- •Распределения, их виды и характеристики.»!»!»!»!

- •Основные параметры совокупности – средняя арифметическая, ошибка средней, достоверность.Хочу кушац

- •Мера варьирования величин – среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации. Оценка репрезентативности выборки.

- •!!!!!!!!!!!!!!!Виды анализа: дисперсионный, корреляционный, регрессионный, кластерный анализ.

- •Понятие модели, ее возможности и виды. Исторически первые модели в биологии.

- •Модель роста численности популяции – ограниченный рост. Основные предположения, исходные уравнения, конечный результат решения.

- •Критические уровни численности популяции. Колебания численности популяций.

- •Модели взаимодействия двух популяций.

- •Кинетика ферментативных реакций. Основные положения модели.

- •! !!!!!!!!!!!!!!!!Уравнение Михаэлиса-Ментен для наиболее простой реакции. Математическое представление модели.

- •Варианты линеаризации модели Михаэлиса-Ментен. Использование модели для анализа реакции.

- •Ингибирование ферментов.

- •Модель Моно.

- •Устойчивые и неустойчивые состояния системы. Анализ уравнения системы на устойчивость методом Ляпунова.

- •Электрические явления в мембране. Электрические характеристики мембран.

- •Понятие о диффузии.

- •Уравнение электродиффузии Нернста-Планка.

- •Потенциал покоя. Уравнение Гольдмана -Ходжкина -Каца.

- •Модель мембраны как электрической цепи. Основное уравнение для электрофизиологических моделей.

- •Потенциал действия. Механизм генерации и основные фазы.

- •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Электрическая схема мембраны в модели Ходжкина-Хаксли.

- •Зависимость проводимости мембраны для натрия и калия от потенциала и времени.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- •Условия перехода системы Ходжкина-Хаксли в автоколебательный режим

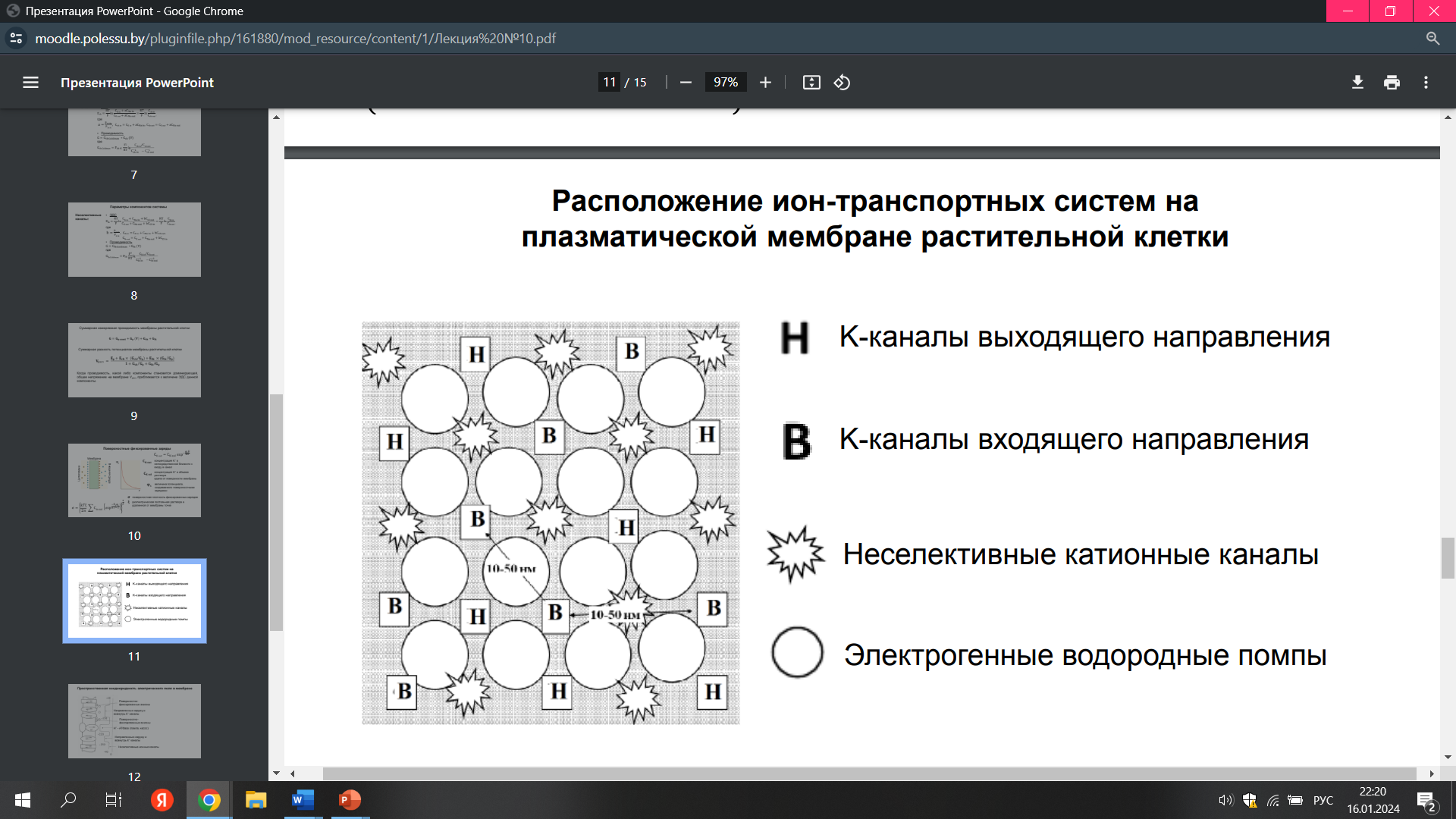

- •Основные компоненты системы транспорта ионов через мембрану растительной клетки.

Условия перехода системы Ходжкина-Хаксли в автоколебательный режим

Основные компоненты системы транспорта ионов через мембрану растительной клетки.

К основным компонентам системы транспорта катионов в растительной клетке относятся электрогенная протонная помпа, калиевые каналы, неселективные катионные каналы, фиксированные анионы.

Протонные помпы плазмалеммы играют центральную роль в процессах мембранного транспорта растительной клетки

1. обеспечивая АТФ-зависимую секрецию протонов во внеклеточную среду, что приводит к созданию на мембране электрохимического градиента протонов.

2. Энергия электрохимического градиента протонов обеспечивает работу большинства белков-переносчиков, участвующих в процессах вторично-активного транспорта.

3. Состоит из 3 доменов:

С-домен представляет собой большую цитоплазматическую петлю, участвующую в присоединении АТФ и фосфорилировании.

В-домен – это малая цитоплазматическая петля,

J-домен участвует в транслокации протонов из цитоплазмы во внешнюю среду.

Калиевые каналы растительных клеток являются мультимерными белками, состоящими из четырех или двух мономеров. Выделяют следующие типы К-каналов в растительных клетках: TPK-типа (двухпоровые), Kir-типа, Shaker-типа (большинство потенциал-зависимых каналов). Функционирование потенциалзависимых K -каналов определяет уровень калия в цитоплазме, тургор клетки, поступление калия в сосуды ксилемы, движения замыкающих клеток устьиц, генерацию потенциала действия.

Неселективные катионные каналы. Отличительным признаком НКК принято считать их хорошую проницаемость для многих катионов, например для Na, Li, Cs, Ba2, Mg2 и Zn2, которые плохо проникают через K- и Ca2 –каналы мембраны растительной клетки. НКК демонстрируют высокую селективность для катионов по сравнению с анионами.

Фиксированные анионы располагаются вблизи входа в катионные каналы снаружи или внутри клетки. Данные анионы способствуют возрастанию локальных концентраций катионов и изменяют потенциал-зависимость, пропускную способность и селективность катионных каналов.

41. Взаимодействие компонентов системы ионного транспорта на мембране.

Экспериментальные данные показывают, что компоненты системы транспорта катионов взаимодействуют между собой. Предложена модель такого взаимодействия, основанная на представлениях об их взаимном расположении на мембране (своего рода «мембранное» взаимодействие). Их взаимодействие и взаиморегуляция в какой-то части обусловлены электрическим полем в мембране, в создании которого они сами принимают участие, и их потенциалзависимостью. Степень взаимодействия компонент ион-транспортной системы определяется соотношением их удаленности друг от друга и расстоянием, на котором электрическое поле в растворе существенно убывает.

42. Локальная неоднородность электрического поля в мембране растительной клетки.

Локальная неоднородность электрического поля в растительной клетке возникает в результате активации электрогенной водородной помпы, что приводит к появлению на мембране растительной клетки области гиперполяризации. Активация электрогенной водородной помпы изменяет состояние калиевых каналов входящего направления. Более высокая разность потенциалов помпы (-240 мВ) добавляется к более низкой разности потенциалов калиевых каналов (-150 мВ). В то же время области деполяризации мембраны растительной клетки возникают в участках локализаации калиевых каналов выходящего направления и неселективных ионных каналов.