Полезные материалы за все 6 курсов / Ответы к занятиям, экзаменам / Кишечные

.pdf

Сальмонеллез

Название |

Морфология и |

Культуральные |

Б/х и антигенные |

Факторы патогенности |

Эпидемиологически |

Диагностика, |

Профилактика и |

|||

микроба |

тинкториальные |

свойства |

свойства |

|

е сведения и |

материал |

лечение |

|||

|

свойства |

|

|

|

|

|

иммунитет |

исследования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и методы |

|

серотипы |

|

Подвижные |

Хорошо растут на |

Выраженная б/х |

Факультативные |

ЗООНОЗ |

Рвота, |

Патогенетическая |

||

бактерий рода |

|

гр. - палочки |

простых |

активность: |

внутриклеточные |

Устойчивы к |

испражнения, |

терапия/антибиот |

||

Salmonella. |

|

Капсулу не |

питательных и |

1) |

Ферментируют |

паразиты. Инвазируют |

внешним факторам. |

желчь, кровь. |

икотерапия |

|

S.typhimurium, |

|

образуют |

желчесодержащих |

|

углеводы с |

нефагоцитирующие |

Источник- |

Бактериологи |

Спец. |

|

S. Enteritidis |

|

Спор не |

средах. |

|

образованием |

клетки эпителия |

испражнения, моча, |

ческий метод |

Профилактика с/х |

|

S.Choleraesusis. |

|

образуют |

На плотных средах- |

|

кислоты и газа |

слизистой кишечника + |

слюна больных |

РНГА + ИФА |

животных и птиц. |

|

|

|

Имеют |

колонии R,S форм |

2) |

Не |

размножаются в |

людей |

|

|

|

|

|

множественн |

(средний размер, |

|

ферментируют |

макрофагах. |

Водоплавающие |

|

|

|

|

|

ые пили и |

гладкие, |

|

лактозу и |

Имеют 6 островков |

птицы и куры (мясо, |

|

|

|

|

|

жгутики |

блестящие, |

|

сахарозу |

патогенности: |

молоко яйца…), |

|

|

|

|

|

(перитрихи) |

голубоватый |

3) |

При |

SPI-1 |

с/х животные. |

|

|

|

|

|

В мазках |

оттенок. ) |

|

расщеплении |

Проникновение в кл. |

Фекально- |

|

|

|

|

|

расположены |

На жидких- |

|

белков |

эпителия, развитие |

оральный |

|

|

|

|

|

диффузное |

|

образуют H2S |

энтероколита. |

Иммунитет |

|

|

||

|

|

беспорядочно |

|

|

|

|||||

|

|

помутнение |

4) |

Не образуют |

Перестраивают актин кл. |

Сохраняется в |

|

|

||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

Факультативные |

|

индол |

цитоскелета |

течение года |

|

|

|

|

|

|

анаэробы |

Соматический О- |

Активируют мембранные |

|

|

|

|

|

|

|

|

Неприхотливы |

антиген |

каналы-> секрецию |

|

|

|

|

|

|

|

|

37С |

Жгутиковый Н- |

хлоридов-> диарея |

|

|

|

|

|

|

|

|

pH- 7,2-7,4 |

антиген |

SPI-2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Хемоорганотро |

|

|

Выживание внутри |

|

|

|

|

|

|

|

фы |

|

|

фагоцитов и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

размножение внутри них. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эндотоксин вызывает |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лихорадку |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Супероксиддисмутаза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Размножение в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

макрофагах |

|

|

|

Сальмонеллез – это острое зооантропонозное инфекционное заболевание с фекально-оральным путем передачи возбудителя, вызываемое различными серотипами бактерий рода Salmonella, характеризующееся сочетанием интоксикационного и диспепсического синдрома, приводящего к дегидратации организма.

Патогенез:

попадание сальмонелл в инфицирующей дозе в тонкую кишку (ворота инфекции) --> адгезия с помощью пилей к энтероцитам и их повреждение --> проникновение возбудителя до базальной мембраны энтероцитов --> выделение ряда токсинов:

а) энтеротоксина --> активация аденилатциклазы энтероцитов --> увеличение внутриклеточного цАМФ --> нарушение транспорта ионов Na и Cl через мембрану клеток энтероцитов с накоплением их в просвете кишки --> интенсивная секреция жидкости в просвет пищеварительного канала --> водянистая диарея, рвота --> дегидратация (вплоть до гиповолемического шока)

б) эндотоксина --> местные воспалительные изменения, синдром интоксикации, поражение нервно-мышечного аппарата желудка и кишечника с усилением моторики, характерными спастическими болями, антиперистальтикой

Клиника:

Инкубационный период – 12-24 часа. Симптомы:

Постоянная или приступообразная боль преимущественно вокруг пупка, в эпигастрии и илиоцекальной области (так называемый сальмонеллезный треугольник)

При пальпации урчание в животе, умеренное вздутие, положительный симптом “вилки” (резкая болезненность при толчкообразном нажатии указательным и средним пальцами вокруг пупка)

Стул обильный, водянистый, зеленоватый, зловонный

Значительные потери жидкости и солей вследствие неукротимой рвоты и диареи приводят к развитию дегидратации.

Брюшной тиф

Название |

Морфология и |

Культуральные |

Б/х и антигенные |

Факторы патогенности |

Эпидемиологически |

Диагностика, |

Профилакти |

|||

микроба |

тинкториальные |

свойства |

свойства |

|

е сведения и |

материал |

ка и лечение |

|||

|

свойства |

|

|

|

|

|

иммунитет |

исследования и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

методы |

|

серотипы |

|

Подвижные |

Хорошо растут на |

Выраженная б/х |

Факультативные |

АНТРОПОНОЗ |

Материал и метод |

Брюшнотифоз |

||

бактерий рода |

|

гр. - палочки c |

простых |

активность: |

внутриклеточные |

Устойчивы к |

опр. Стадией: |

ная вакцина. |

||

Salmonella. |

|

закругленным |

питательных и |

1) |

НЕ |

паразиты. Инвазируют |

внешним факторам. |

1 неделя – |

(сорбированн |

|

S.Typhi, |

|

и концами |

желчесодержащих |

|

ферментируют |

нефагоцитирующие |

Источник- |

создание |

ая, спиртовая) |

|

(S.Paratyphi B |

|

Капсулу не |

средах. |

|

углеводы с |

клетки эпителия |

испражнения, моча, |

гемокультуры |

Брюшнотифоз |

|

S.Paratyphi A) |

|

образуют |

На плотных средах- |

|

образованием |

слизистой кишечника + |

слюна больных |

б/х св-ва, |

ный |

|

|

|

Спор не |

колонии R,S форм |

|

кислоты и газа |

размножаются в |

людей. |

фаготипирование. |

бактериофаг. |

|

|

|

образуют |

(средний размер, |

2) |

Не |

макрофагах. |

Благоприятная |

2 неделя- |

|

|

|

|

Имеют |

гладкие, |

|

ферментируют |

Имеют 6 островков |

среда-продукты |

(моча, |

Этиотропная |

|

|

|

множественн |

блестящие, |

|

лактозу и |

патогенности: + |

Водный, пищевой, |

испражнения, |

антибиотикот |

|

|

|

ые пили и |

голубоватый |

|

сахарозу |

Главный остров |

контактно-бытовой. |

желчь) |

ерапия. |

|

|

|

жгутики |

оттенок. ) |

3) |

При |

патогенности |

Восприимчивость |

Серологич. м. |

|

|

|

|

(перитрихи) |

На жидких- |

|

расщеплении |

SPI-1 |

высокая. |

РНГА + ИФА |

|

|

|

|

В мазках |

диффузное |

|

белков |

Проникновение в кл. |

Может переходить |

|

|

|

|

|

расположены |

помутнение |

|

образуют H2S |

эпителия, развитие |

в |

|

|

|

|

|

|

|

4) |

Не образуют |

энтероколита. |

некультивируемую |

|

|

|

|

|

беспорядочно |

Факультативные |

|

|

|||||

|

|

|

|

анаэробы |

|

индол |

Перестраивают актин кл. |

форму. |

|

|

|

|

|

|

Неприхотливы |

Соматический О- |

цитоскелета |

Иммунитет |

|

|

|

|

|

|

|

37С |

антиген |

Активируют мембранные |

Напряженный и |

|

|

|

|

|

|

|

pH- 7,2-7,4 |

Жгутиковый Н- |

каналы-> секрецию |

длительный |

|

|

|

|

|

|

|

Хемоорганотро |

антиген |

хлоридов-> диарея |

|

|

|

|

|

|

|

|

фы |

+ K (Vi)- антиген |

SPI-2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рецептор для |

Выживание внутри |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

бактериофагов |

фагоцитов и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(фаготипирование) |

размножение внутри них. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эндотоксин вызывает |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лихорадку |

|

|

|

Супероксиддисмутаза

Размножение в макрофагах

Брюшной тиф представляет собой острую антропонозную системную инфекцию, характеризующуюся циклическим течением, поражением лимфатического аппарата тонкого кишечника, бактериемией, лихорадкой, сыпью и интоксикацией организма.

Патогенез:

Сформировав первичный очаг инфекции в пейеровых бляшках, после инвазии трансцитозом слизистой тонкого кишечника, возбудители тифа и паратифов вызывают их воспаление с развитием лимфаденита.

В результате воспаления нарушается их барьерная функция, и сальмонеллы попадают в кровь, вызывая бактериемию. Это совпадает с концом инкубационного периода, который длится 10–14 суток. Во время бактериемии, которая сопровождает весь лихорадочный период, возбудители тифа и паратифов с током крови разносятся по организму. Они оседают в ретикулоэндотелиальных элементах паренхиматозных органов: печени, селезенке, легких, а также в костном мозге, где размножаются в макрофагах, и в желчном пузыре, куда они попадают по желчным протокам, диффундируя из купферовских клеток печени.

К концу 2-й недели заболевания возбудитель начинает выделяться из организма с мочой, потом, материнским молоком, слюной. Накапливаясь в желчном пузыре, сальмонеллы вызывают его воспаление и с током желчи реинфицируют тонкий кишечник. Повторное внедрение сальмонелл в сенсибилизированные пейеровы бляшки приводит к развитию в них гиперергического воспаления по типу феномена Артюса, их некрозу и изъязвлению, что может привести к кишечному кровотечению и прободению кишечной стенки. Выделяются сальмонеллы из организма с испражнениями и мочой

Клиника:

брюшного тифа и паратифов характеризуется циклическим течением и проявляется лихорадкой (повышение температуры до 39–40С, итоксикацией, появлением розеолезной сыпи, нарушениями со стороны нервной системы (бред, галлюцинации) и сердечно-сосудистой системы (падение кровяного давления, коллапс и др)

Эшерихиоз

Название |

Морфология и |

Культуральные |

Б/х и антигенные |

Факторы |

Эпидемиологические |

Диагностика, |

Профилакти |

|||

микроба |

тинкториальные |

свойства |

свойства |

патогенности |

сведения и иммунитет |

материал |

ка и лечение |

|||

|

свойства |

|

|

|

|

|

|

исследования и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

методы |

|

Escherichia coli |

|

Прямые гр. - |

На плотных средах- |

Выраженная б/х |

Эндотоксин – |

Сохраняются несколько |

При кишечных- |

Спец. |

||

|

|

палочки |

колонии R,S форм |

активность: |

энтеротропное, |

месяцев в воде и почве. |

испражнения, пр |

Профилактик |

||

|

|

Подвижны из- |

(средний размер, |

1) |

Ферментируют |

нейротропное и |

Источник- |

др. из места очага. |

и нет |

|

|

|

за |

гладкие, |

|

глюкозу с |

пирогенное действие |

Больные люди и |

|

Этиотропная |

|

|

|

перитрихальн |

блестящие, |

|

образованием |

|

животные |

Д/д среды 37С 18ч |

антибиотикот |

|

|

|

ых жгутиков |

полупрозрачные) |

|

кислоты и газа |

ЭПКП может |

Фекально-оральный, |

+ на АВ- |

ерапия. |

|

|

|

Могут |

На жидких- |

2) |

Ферментируют |

продуцировать |

пищевой, контактно- |

агглютинирующая |

|

|

|

|

образовывать |

диффузное |

|

лактозу (24ч) |

экзотоксин- |

бытовой. |

сыворотка |

|

|

|

|

микрокапсулу |

помутнение и |

3) |

НЕ образуют H2S |

нефротическое |

Может переходить в |

|

|

|

|

|

из сиаловой к- |

придонный осадок |

4) |

Образуют |

действие и |

некультивируемую |

|

|

|

|

|

ты |

|

Факультативные |

|

индол |

кровоизлияние |

форму. |

|

|

|

|

Иногда есть |

|

анаэробы |

Соматический О- |

|

Иммунитет |

|

|

|

|

|

пили |

Неприхотливы |

антиген (опр. |

Пили 4 типа – |

Часто не |

|

|

||

|

|

Спор не |

|

Простые среды |

серогруппу) |

адгезия |

вырабатывается. |

|

|

|

|

|

образуют |

|

37С |

Типоспецифически |

Микрокапсула |

При кишечных |

|

|

|

|

|

В мазках |

|

pH- 7,2-7,4 |

й Н-антиген (опр. аг. |

|

развивается местный и. |

|

|

|

|

|

расположены |

|

Для |

структуру) |

|

У детейпассивый |

|

|

|

|

|

беспорядочно |

|

диагностики |

Поверхностный К- |

|

трансплацентарный к |

|

|

|

|

|

|

антиген (может |

|

ЭИКП |

|

|

|||

|

|

|

|

исп. д/д среды |

|

|

|

|||

|

|

|

|

маскировать О-аг) |

|

Врожденный к 5 дню |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

молоком. |

|

|

ЭШЕРИХИИ

Условно-

Патогенные патогенные

Патогенные патогенные

Уропатогенные Парентеральные Диареегенные

Энтеротоксигенные

ЭТКП

Энтероинвазивные

ЭИКП

Энтеропатогенные

ЭПКП

Энтерогеморрагические

ЭГКП

Энтероагрегативные

ЭАГКП

ЭТКП служат возбудителями холероподобных заболеваний у детей и взрослых. Патогенность определяется выработкой термолабильного (LT), структурно и функционально связанного с холерным токсином, и термостабильного (ST) энтеротоксинов. Благодаря CF ЭТКП размножаются на поверхности эпителия тонкой кишки. Колонизация ЭТКП поверхности слизистой тонкого кишечника обеспечивает массивный выброс энтеротоксинов, которые нарушают водно-солевой обмен в кишечнике, приводя к развитию водянистой диареи.

ЭИКП способны внедряться и размножаться в эпителиальных клетках слизистой стенки толстого кишечника, вызывая их деструкцию. Результатом действия этих факторов патогенности является развитие дизентериеподобного заболевания.

ЭПКП вызывают диарею у детей первого года жизни. Возбудитель передается в основном контактно-бытовым путем, заболевание часто протекает как внутрибольничная инфекция в отделениях для новорожденных и грудных детей, находящихся на искусственном вскармливании.

ЭПКП размножаются на поверхности эпителия тонкого кишечника с разрушением микроворсинок и повреждением апикальной поверхности эпителия этот процесс известен под названием «прикрепление и сглаживание» и обеспечивается пилями 4-го типа, а также белком-интимином и белком наружной мембраны, детерминированными хромосомными генами

ЭГКП вызывают у людей кровавый понос (геморрагический колит) с последующим осложнением в виде гемолитического уремического синдрома, тромботической тромбоцитопенической пурпуры. Источником инфекции являются крупный рогатый скот и овцы. Основной путь передачи — алиментарный через мясо, прошедшее недостаточную термическую обработку. Поражаются слепая, восходящая и поперечная толстые кишки. Механизм взаимодействия ЭГКП с поверхностным эпителием кишки происходит так же, как и у ЭПКП, по 2-му типу

ЕАГКП диарея в развивающихся странах и медленно текущей диареи в индустриально развитых странах. Особенность возбудителя заключается в том, что он прикрепляется к эпителиальным клеткам в характерной манере, напоминающей укладку кирпичей. Прикрепляясь к слизистой поверхности кишечника, они стимулируют продукцию слизи, приводя к образованию толстой слизистой биопленки, инкрустированной ЕАГКП. Образование биопленки усиливает персистенцию микроба и создает барьер, препятствующий проникновению антибиотиков и антибактериальных факторов хозяина.

В развитии патогенеза заболевания участвуют адгезины, белок дисперзин, термостабильный энтеротоксин и токсины с цитотоксическим эффектом.

Дезентерия

Название |

Морфология и |

Культуральные |

Б/х и антигенные |

Факторы |

Эпидемиологические |

Диагностика, |

Профилакти |

|||

микроба |

тинкториальные |

свойства |

свойства |

патогенности |

сведения и иммунитет |

материал |

ка и лечение |

|||

|

свойства |

|

|

|

|

|

|

исследования и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

методы |

|

Shigella. |

|

гр. - палочки с |

Хорошо |

Слабая б/х |

Крупная плазмида |

АНТРОПОНОЗ |

Материал: |

Для лечения: |

||

dysenteriae |

|

округленными |

культивируются на |

активность: |

инвазии |

Вызывают |

Испражнения |

бактериофаг |

||

|

|

концами |

простых |

1) |

Отсутствие газа |

Инвазия с |

бактериальную |

|

орального |

|

|

|

Могут |

питательных |

|

при |

последующим |

дизентерию. |

Бактериологическ |

применения |

|

|

|

образовывать |

средах. |

|

ферментирован |

межклеточным |

Фекально-оральный |

ий метод |

+антибиотики |

|

|

|

микрокапсулу |

На плотных средах- |

|

ии глюкозы |

распространением и |

Контактно-бытовой. |

На диф. |

+пробиотики |

|

|

|

Могут быть |

колонии мелкие, |

2) |

Ферментируют |

размножением в |

Естественная |

Лактозосодержащ |

|

|

|

|

половые пили |

гладкие, |

|

лактозу (72ч) |

эпителии слизистой |

восприимчивость |

их плотных средах |

Неспецифиче |

|

|

|

Спор не |

блестящие, |

3) |

Образуют H2S |

толстого кишечника. |

высокая. |

Если +, проводят |

ская |

|

|

|

образуют |

полупрозрачные |

4) |

Не |

Она детерминирует |

Резистентность |

доп. посев на |

профилактика |

|

|

|

Не имеют |

На жидких- |

|

ферментируют |

синтез ТТСС, через |

Хорошо переносят |

селенитовом |

|

|

|

|

жгутиков |

диффузное |

|

маннит |

которую проникают в |

высушивание и низкие |

бульоне |

|

|

|

|

помутнение |

Соматический О- |

клетку эффекторные |

температуры, быстро |

|

|

|||

|

|

Не подвижны |

|

|

||||||

|

|

|

(селенитовый |

антиген (опр. |

белки-инвазины |

погибают под |

РНГА/ РПГА |

|

||

|

|

|

бульон) |

серогруппу) |

Инвазии эпителия |

действием прямых |

|

|

||

|

|

|

|

Факультативные |

|

|

слизистой толстого |

солнечных лучей. |

|

|

|

|

|

|

анаэробы |

|

|

кишечника через М- |

Есть переход в |

|

|

|

|

|

|

Неприхотливы |

|

|

клетки и |

некультивируемую |

|

|

|

|

|

|

Простые среды |

|

|

проникновение |

форму |

|

|

|

|

|

|

37С |

|

|

шигелл в |

Иммунитет |

|

|

|

|

|

|

pH- 7,2-7,4 |

|

|

эпителиоциты |

YgA-против адгезии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

слизистой с |

YgA+лимфоциты= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

базальной сторон |

уничтожение шигелл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шига-токсин (ST) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Субъединица А, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(в клетке) + 60S- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

субъединица |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рибосом= блок |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

синтеза белка. |

|

|

|

Дизентерия (шигеллез) – антропонозная бактериальная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, вызываемая шигеллами, характеризующаяся преимущественным поражением толстой кишки с развитием синдрома дистального спастического колита.

Патогенез и клиника

Шигеллез сопровождается поражением толстого кишечника с развитием колита и интоксикацией организма. Заболевание характеризуется сложными начальными этапами патогенеза

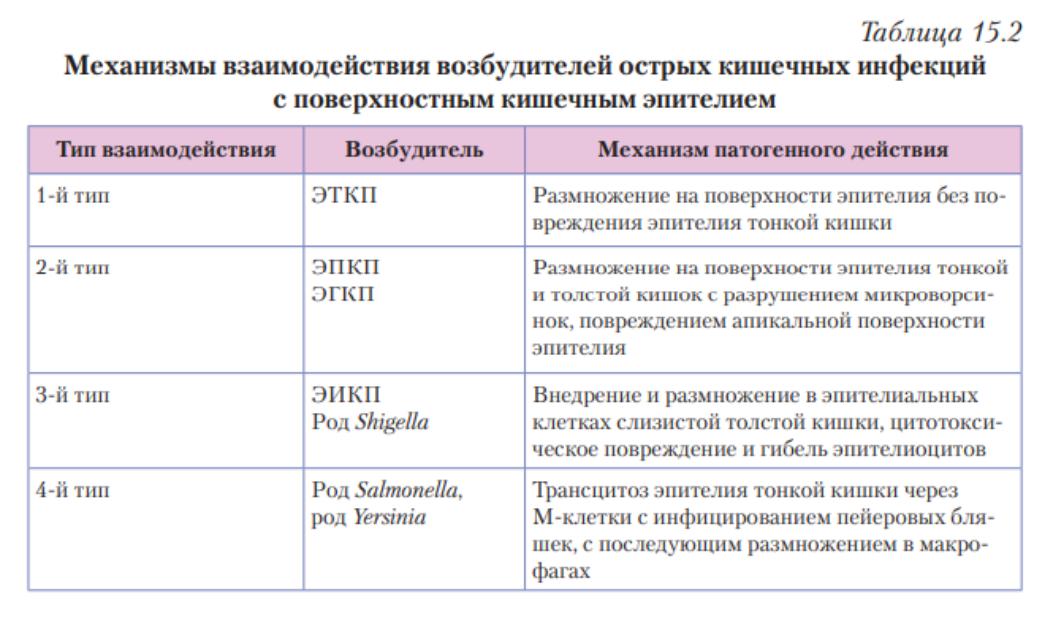

1)Шигеллы взаимодействуют с эпителием слизистой оболочки толстой кишки по 3-му типу (см. табл. 15.2).

2)Прониккают через М-клетки в подслизистую, взаимодействуют с макрофагами, вызывая их апоптоз.

3)В результате происходит выделение цитокина IL-8, инициирует развитие воспалительного процесса в подслизистой и как следствие - воспалительная диарея.

4)Апоптоз фагоцитов позволяет шигеллам проникнуть в эпителиальные клетки с базальной стороны. Межклеточное распространение шигелл приводит к развитию эрозий.

5)При гибели шигелл происходит выделение Шига-токсинов, действие которых вызывает появление крови в испражнениях.

Патологический процесс ограничивается толстым кишечником. Бактериемия при шигеллезах не наблюдается.Осложнением шигеллезов может быть развитие кишечного дисбактериоза. Летальность при шигеллезах достигает 0,3%.