- •Владимир Федорович Ли Валерий Иосифович Денисов Анатолий Васильевич Торкунов

- •Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории

- •Аннотация

- •метаморфозы послевоенной истории

- •Предисловие

- •Часть первая

- •«Страна утренней свежести» встречает зарю освобождения

- •Глава I

- •Последствия японской колониальной эксплуатации Кореи

- •§ 1. Закабаление Кореи самураями с Востока

- •§ 2. Земля – основная сфера захвата

- •§ 3. Курс на колониальную индустриализацию

- •§ 4. Антияпонское национально-патриотическое сопротивление

- •Глава II

- •Разгром милитаристской Японии и послевоенное устройство Кореи

- •§ 1. Как в Корее был разгромлен японский милитаризм

- •§ 2. Союзники и будущее Кореи: декларации и политика

- •Часть вторая

- •Расколотая нация

- •Глава I

- •Создание Республики Корея (Хангук) к югу от 38-й параллели

- •§ 1. Советско-американская конфронтация по вопросам государственности на Корейском полуострове

- •§ 2. Политическая ситуация на Юге после капитуляции Японии

- •§ 3. Формирование экономической основы Первой республики

- •§ 4. Южная Корея в канун гражданской войны

- •Глава II

- •Образование Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР)

- •Часть третья

- •«Великая ограниченная война» на Корейском полуострове

- •Глава I

- •Причины возникновения и перипетии «великой ограниченной войны» в Корее

- •§ 1. Первая фаза конфликта

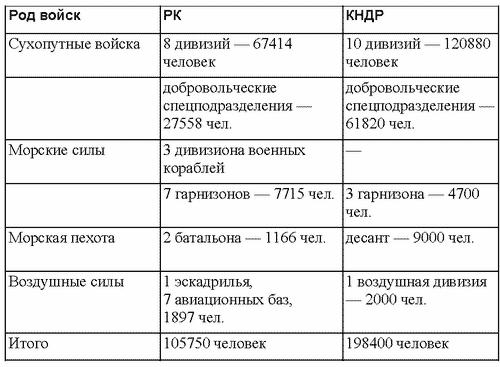

- •Соотношение вооруженных сил Севера и Юга Кореи (на 25.06.1950 г.)

- •§ 2. Вторая фаза войны: эскалация конфликта под флагом ООН

- •§ 3. Третья фаза войны: прибытие в Корею «китайских народных добровольцев»

- •§ 1. Основные итоги конфликта

- •§ 2. Женевское совещание 1954 г. по Корее. Исторические и дипломатические уроки Корейской войны

- •Часть четвертая

- •Глава I

- •Социально-экономическое и политическое развитие КНДР после окончания войны

- •Глава II

- •Кризис Первой и Второй республик на Юге Кореи

- •§ 1. Партии, кланы и политическая борьба

- •§ 2. Кризис и падение лисынмановского режима

- •Глава III

- •Две Кореи и внешний мир

- •§ 1. «Чучхейские принципы» внешнеполитической ориентации КНДР

- •§ 2. Республика Корея в «оборонительной системе» США в СВА

- •Часть пятая

- •Политическая и социально-экономическая эволюция КНДР и Республики Корея в 60–70-х годах XX века

- •Глава I

- •Северокорейский курс на построение «социализма с корейской спецификой»

- •Глава II

- •Становление военно-бюрократического режимана Юге. «Демократия корейского типа»

- •§ 1. Военный переворот 16 мая 1961 г

- •§ 2. У истоков «южнокорейского экономического чуда»

- •§ 3. «Авторитарная модернизация» в действии

- •§ 4. Движение за новую деревню («Сэмаыль ундон»)

- •§ 5. Система «юсин» в политической культуре Юга Кореи

- •Часть шестая

- •Два пути национальной модернизации (80-е—начало 90-х годов XX века)

- •Глава I

- •Глава II

- •Эволюция военно-бюрократического режима в Южной Корее

- •§ 1. Приход к власти генерала Чон Ду Хвана и народное восстание в г. Кванчжу

- •§ 2. Особенности экономической и социальной политики Пятой республики

- •§ 3. Борьба за Конституцию Шестой республики

- •§ 4. Трудные шаги на пути к демократии

- •§ 5. «Северная политика» Республики Корея на рубеже 80-х – 90-х гг. XX века

- •Глава III

- •Проблемы межкорейского диалога (80-е—начало 90-х гг. XX века)

- •Часть седьмая

- •Республика Корея и КНДР в условиях кризиса и распада биполярного мирового порядка в конце XX– начале XXI века

- •Глава I

- •Эволюция Южной Кореи в условиях гражданской администрации Ким Ен Сама

- •§ 1. Доктрина «Новой Кореи» Ким Ен Сама

- •§ 2. Реформирование политической системы

- •§ 3. Курс на формирование «новой экономики»

- •Глава II

- •Республика Корея на путях стабилизации основ гражданскогоо бщества

- •§ 1. Политическая борьба в РК после прихода к власти Ким Дэ Чжуна

- •§ 2. Азиатскийфинансовый кризис 1997–1998 гг. и его воздействие на неоиндустриальное развитие Южной Кореи

- •Глава III

- •КНДР в условиях глобализации. Поиск путей выхода из кризиса командно-административной системы

- •Часть восьмая

- •Внешнеполитические приоритеты КНДР и Республики Корея (на рубеже ХХ—XXI веков)

- •Глава I

- •Северная Корея в новых внешнеполитических условиях

- •§ 1. Особенности внешнеполитической стратегии КНДР

- •§ 2. Дипломатическая борьба вокруг ядерной и ракетной проблем КНДР

- •Глава II

- •Партнеры и противники Северной Кореи

- •Глава IV

- •Эволюция межкорейского диалога

- •Часть девятая

- •Две тенденции цивилизационно-культурного развития на Корейском полуострове

- •Глава I

- •Восточно-западный синтез в культурной эволюции Юга Кореи

- •Глава II

- •Заключение

- •Перспективы воссоединения Кореи

- •Хронология основных событий

- •Время избрания на должность и прекращения полномочий президентов Республики Корея в период Первой-Шестой республик

- •Иллюстрации и фото

- •Командиры Корейской антияпонской армии (декабрь 1940 г.)

- •Апрельская революция в Южной Корее (апрель 1960 г.)

- •Корейская война 1950-1953 гг.

- •Пханмунчжом – деревня, где было подписано Соглашение о перемирии в Корее (1953 г.)

- •Встреча Ким Чен Ира и Ким Дэ Чжуна (июнь 2000 г.)

- •Встреча Ким Чен Ира и Но Му Хёна (октябрь 2007 г.)

- •Монумент, символизирующий грядущее объединение Кореи (Южная Корея)

- •Встреча В. Путина с Ким Чен Иром (Москва, август 2001 г.)

- •Шестисторонние переговоры по урегулированию корейского ядерного кризиса

- •Военный парад в Пхеньяне

- •Корейские музыканты

добровольцев»), наступление китайско-северокорейских войск до районов, прилегающих к 38-й параллели (25 октября – 9 июля 1951 г.).

Четвертая фаза – военные действия в условиях равновесия сил и затяжного стратегического тупика, начало мирных переговоров и подписание временного соглашения о прекращении огня (10 июля 1951 г. – 27 июля 1953 г.).

На первой фазе войны (с 25 июня по 14 сентября 1950 г.) ударная группировка КНА (в составе четырех пехотных дивизий и танковой бригады) осуществила стремительный прорыв в направлении Сеула. Подавляя слабоорганизованное сопротивление южнокорейских войск, передовые части КНА стремительно вышли на северный берег реки Ханган. Вслед за этим войска КНА развернули новую наступательную операцию и 30 июня овладели Сеулом, поставив одновременно под свой контроль дорогу на Инчон. В авангарде наступающей группировки КНА шел танк № 312 под командованием полковника Ан Дон Су, бывшего советского корейца из Узбекистана, удостоенного позднее посмертно звания «Герой КНДР».

Стремясь к окружению и разгрому основной группировки южнокорейских войск до прибытия в Корею американских войск, командование КНА предприняло 3 июля наступательную операцию в направлении Пусан – Ульсан – Пхохан. 7 июля КНА начала новую операцию с целью разгрома высадившейся к этому времени в Пусане 24-й пехотной дивизии США и дальнейшего продвижения на Юг страны.

Официальная северокорейская версия массированного прорыва Севера на Юг была раскрыта в радиовыступлении Ким Ир Сена 26 июня 1950 г. Первоочередной целью войны против «предательской клики» на Юге их американских покровителей была объявлена борьба за «объединение, свободу, независимость и демократизацию» всей страны. 4 июля 1950 г. Ким Ир Сен помимо поста Председателя Военного комитета занял пост Верховного главнокомандующего КНА, сосредоточив в своих руках по законам военного времени абсолютную полноту не только партийной, государственной, но и военной власти.

Некоторые российские авторы, следуя оценкам историографии КНДР, крупные наступательные операции против южнокорейско-американских войск нередко громогласно именуют как «сеульская», «тэчжонская», «пусанская», «пхеньян-хыннамская» и другие победоносные стратегические операции, которые якобы влекли за собой разгромные удары по противнику. Однако такого рода завышенные оценки не укладываются в реальное содержание молниеносной войны. В действительности каждая из них представляла собой лишь кратковременное тактическое достижение, за которым следовали катастрофические неудачи и поражения. И все же первые военные достижения северян не были случайными. К началу войны КНДР располагала довольно внушительными вооруженными силами, созданными на основе Закона об образовании регулярной армии от 8 февраля 1948 г. Другими словами, северяне оказались на более высоком уровне военной мобилизации и обладали безусловным превосходством в численности вооруженных сил и военнотехнической оснащенности (за исключением минометов и противотанковых орудий).

Реальное соотношение военно-стратегического потенциала КНДР и РК достаточно рельефно раскрывается следующими данными.

Соотношение вооруженных сил Севера и Юга Кореи (на 25.06.1950 г.)

а) регулярные вооруженные силы

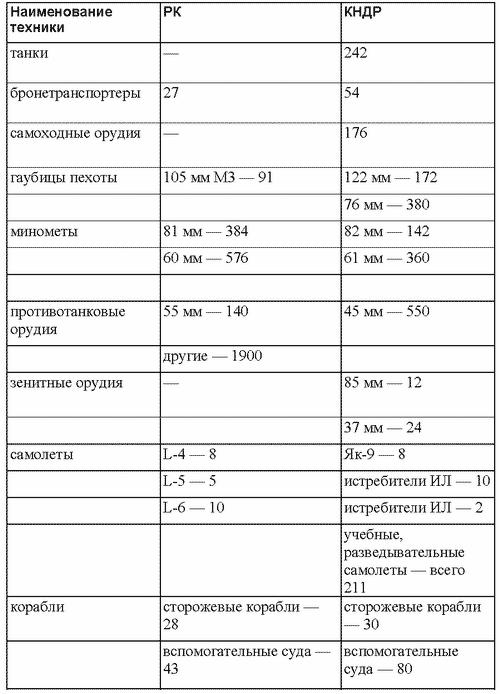

б) боевая техника ис наряжение

Источник : Война в Корее. 1950–1953: Взгляд через 50 лет. – М., 2001. – С. 41–43.

Из вышеприведенных данных видно, что северяне на первом этапе войны превосходили южан по общей численности личного состава ВС примерно в 1,9 раза, сухопутных войск – 1,9 раза, десантных войск – 1,7 раза, количеству гаубиц – 6 раз, боевых самолетов – 9 раз, боевых кораблей и вспомогательных судов – примерно в 2 раза. Северяне располагали 242 танками и 176 самоходными орудиями, которых вообще к тому времени не было у национальных вооруженных сил РК. Вместе с тем южане обладали примерно двукратным превосходством в минометах и примерно четырехкратным преимуществом в противотанковых орудиях различного калибра.

Именно концентрация столь внушительного «военного кулака» и фактор внезапности позволили КНА, действия которой направлялись советниками – группой советских генералов и дипломатов, в число которых входили генералы Васильев, Штыков (совпосол в КНДР) и другие, прорвать в первые дни войны передовые оборонительные плацдармы Национальной армии РК и форсированно войти в Сеул и ряд узловых стратегических пунктов и рубежей к югу от 38-й параллели.

Южнокорейскую столицу охватила массовая неразбериха. Ли Сын Ман в сопровождении жены-американки, личного секретаря и телохранителей в панике бежал из Сеула в Тэджон, а затем в Тэгу и далее в Пусан. Сюда же перебралось и Национальное собрание, возобновившее свои заседания и предоставившее главе государства чрезвычайные полномочия. Пусан оказался наводнен невероятным числом беженцев (около 900 тыс. чел.). Даже обеспечение обитателей палаточных лагерей питьевой водой стало большой проблемой. На осажденном пусанском пространстве были введены законы военного времени, шли массовые аресты и казни «северокорейских агентов», активистов левого направления. На протяжении лишь одного 1950 г. в Пусане было казнено около 50 тыс. человек.

В итоге первых недель стремительного прорыва КНА на Юг под контролем правительства Ли Сын Мана оставалось лишь 10 % южнокорейской территории. Но именно эта небольшая часть южнокорейской территории («пусанский периметр») оказалась наиболее «крепким орешком» для измотанной КНА, вынужденной перейти к обороне на рубежах реки Нактонган.

Несмотря на внешнее впечатление, что цель КНДР – осуществить силой оружия национальное воссоединение Кореи, баланс стратегических и дипломатических сил быстро начинает меняться в пользу американо-южнокорейской коалиции. В первый же день войны, т. е. днем 25 июня 1950 г., Совет Безопасности ООН в отсутствие представителя СССР, бойкотировавшего его заседания, принял по настоянию США резолюцию № 82, которая квалифицировала массированные наступательные операции КНА по линии 38-й параллели как акт прямой агрессии против Республики Корея, где «действует законное правительство, осуществляющее эффективный контроль и юрисдикцию над той частью Кореи, где Временная комиссия (ООН) имела возможность вести наблюдение и проводить консультации…» Совет Безопасности призвал государства – члены ООН (здесь имелись в виду прежде всего СССР и другие страны, поддерживающие КНДР) воздерживаться от «действий, которые могут неблагоприятно отразиться на деятельности ООН в деле осуществления полной независимости и единства Кореи». Ситуация на Корейском полуострове характеризовалась как серьезная угроза безопасности и благосостоянию корейского народа и возникновения крупномасштабного вооруженного конфликта. Исходя из вышеизложенного, СБ ООН предложил КНДР «немедленно прекратить военные действия и вывести войска на 38-ю параллель».

Содержание данного документа показывает, что Вашингтон, делая исключительную ставку на созданный под его эгидой сеульский режим, опасался спонтанного вовлечения в широкомасштабный конфликт с союзными с КНДР СССР и КНР. Отсюда его готовность пойти на компромиссное урегулирование, если бы северокорейцы остановили наступательные операции против Юга и отвели свои войска на исходные рубежи. Однако подобный сценарий, по всей видимости, не входил в планы тогдашней коалиции Пхеньян – Москва – Пекин.

27 июня 1950 г. СБ ООН в экстренном порядке провел новое заседание по корейскому вопросу, одобрив резолюцию № 83. В ней констатировалось, что Северная Корея, совершила акт агрессии против Южной Кореи, проигнорировала призыв ООН остановить свои боевые операции и отвести войска на 38-ю параллель. В резолюции подчеркивалось, что «нужны срочные меры военного характера, принимая во внимание призыв Корейской Республики (Южной Кореи) о принятии немедленных и эффективных мер для обеспечения мира и безопасности» на Корейском полуострове. Далее СБ ООН рекомендовал «государствам – членам ООН предоставить Корейской Республике помощь, которая необходима для восстановления международного мира и безопасности».

Проведя через Совет Безопасности данное постановление, Вашингтон добился весомого дипломатического успеха. Послевоенный стратегический баланс сил в СевероВосточной Азии не позволял США в одиночку, без опоры на союзников предпринять широкомасштабное вторжение на Корейский полуостров. Этого же опасались и не желали

многие другие государства – члены ООН. С принятием же резолюции Совета Безопасности № 83 создавалась международно-правовая зацепка для создания многосторонних формирований в поддержку «жертвы» северокорейской агрессии. Хотя такое решение противоречило в принципе Уставу ООН.

С 27 по 30 июля 1950 г. президент Г. Трумэн отдал серию приказов, из которых следовало, что США приступили к оказанию непосредственной военной помощи Сеулу. Трумэн обязал генерала Д. Макартура осуществить срочно переброску сухопутных войск США из Японии на Корейский полуостров. Он также приказал американским ВМС блокировать всё корейское побережье и приступить к бомбардировкам стратегических объектов Северной Кореи.

7 июля 1950 г. СБ ООН вновь при отсутствии советского представителя принял еще более развернутую резолюцию № 84, окончательно санкционировавшую прямое вооруженное вмешательство т. н. «войск ООН» во внутриполитический конфликт в Корее. Резолюция гласила, что в условиях продолжения «незаконного нападения северокорейских войск» на Корейскую Республику необходимо всю международную добровольную помощь разных правительств и неправительственных организаций сконцентрировать в руках так называемого «Объединенного командования», назначенного США. Далее СБ ООН предложил правительству США «назначить главнокомандующего этими силами» и уполномочил Объединенное командование по своему усмотрению пользоваться флагом ООН во время операций против вооруженных сил Северной Кореи наряду с флагами различных государств, участвующих в операциях.

Логическим дополнением данного постановления стала резолюция СБ ООН от 31 июля 1950 г. В ней содержалось предложение Объединенному командованию ООН в Корее взять на себя определение масштабов внешней помощи корейскому народу и озаботиться установлением на местах порядка оказания такой помощи. Далее Совет Безопасности обязал Генерального секретаря ООН и другие компетентные и вспомогательные органы ООН всемерно содействовать оказанию помощи корейскому народу по требованию Объединенного командования и сообразно тем заданиям, которые оно выполняет от имени СБ. Вышеупомянутую резолюцию Совета Безопасности поддержали 53 государства – члена ООН, и она содержала обращение к США назначить командующего коалиционными силами, действующими под флагом ООН. Основу этих сил составляли военнослужащие США (ВВС

– 93,4 %, ВМС – 85,9 %, сухопутные силы – 50,3 %). 8 июля 1950 г. во главе «войск ООН» встал генерал Д. Макартур.

Резолюции Совета Безопасности № 84 и № 85 завершили форсированный процесс правовой интернационализации Корейской войны. С этого времени «флаг ООН» становится официальным прикрытием всех военных операций коалиционных сил на полуострове, включая жестокие бомбардировки густонаселенных районов Кореи, применение напалма, разрушение плотин и электростанций и других народнохозяйственных объектов. Отныне «войска ООН», создаваемые в обход Устава этой организации, наделялись правом неограниченной кадровой, боевой и материальной поддержки не только из ооновских источников, но и государств – участников коалиции. Таким образом, примерно через однудве недели вооруженное противостояние в Корее вступает в стадию широкой интернационализации со всеми ее опасными последствиями и угрозой для стабильности и безопасности всего региона Северо-Восточной Азии.

В первой линии ударных северокорейских частей действовала 105-я бронетанковая дивизия, оснащенная советскими танками Т-34, многими из которых управляли и командовали этнические корейцы из СССР, бывшие трактористы и механизаторы из Узбекистана и Казахстана. Примерно в 34 милях от Сеула, у небольшой деревушки Осан, на пути к порту Пусан войска КНА в начале июля 1950 г. впервые непосредственно столкнулись с морской пехотой США, которая 1 июля высадилась в аэропорту г. Пусан. Вот как описал это упорнейшее сражение американский военный историк У. Стьюк:

«Четыреста пехотинцев американской ударной группы Смита залегли в ожидании

противника на возвышенностях, расположенных вдоль главной дороги, менее чем в трех милях от деревни. В 8:16 утра американская артиллерия, расположенная позади линии обороны, открыла огонь по танкам. Затем обнаружила себя и пехота, передовые ряды которой открыли огонь из противотанковых ружей и реактивных гранатометов. Но танки не остановились и не повернули назад. Хотя четыре из них были повреждены и вышли из строя, остальные двадцать девять машин прорвали американскую линию обороны. За ними шли еще три танка и два полка северокорейской пехоты. К вечеру американцы беспорядочно отступали по размытым дождями холмам и рисовым полям».

И далее: «Бой у деревни Осан показал, что появление американских войск в Корее само по себе не изменит ход войны. Огневая мощь американских войск оказалась недостаточной, чтобы противодействовать танкам советского производства, а северокорейских солдат не испугало появление нового противника. … В течение первых недель войны американским войскам и остаткам армии Корейской республики пришлось вести отчаянные бои для того,

чтобы просто удержаться на территории полуострова».14 После упорных сражений в бассейне реки Нактонган, текущей на юг полуострова, КНА

сумела плотным кольцом обложить город Тэгу. Во время этой операции едва не был уничтожен штаб 8-й американской армии, действовавшей в то время на юге полуострова. В конце августа 1950 г. подразделения КНА предприняли отчаянную попытку крупного наступления на Пусанский плацдарм. Против 14 северокорейских дивизий действовало 5 американских дивизий и 1 бригада Великобритании. Ценой крупных потерь северяне форсировали реку Нактонган и продвинулись на 10–15 километров, однако вслед за этим они вынуждены были перейти к обороне, чтобы, перегруппировав свои измотанные силы и получив подкрепления, попытаться довести операцию до победы. В этом их в августе 1950 г. вдохновлял из Москвы И. Сталин, который в своем послании подчеркивал, что северяне, обладающие очевидным морально-политическим превосходством, наверняка выиграют это

последнее решающее сражение.15 Однако КНА, столкнувшись с ожесточенными контратаками южнокорейских и

американских войск, вынуждена была (с 21 августа) перейти к обороне по всему фронту. На этой фазе конфликта на первой линии фронта было задействовано со стороны северокорейцев лишь 10 пехотных дивизий из 14 и одна 105-я танковая дивизия, сильно ослабленные почти трехмесячными непрерывными сражениями.

Свое вооруженное вторжение на Юг северокорейское руководство трактовало как «расширение и углубление национально-демократической революции» в условиях созревания непосредственной революционной ситуации на всем полуострове. На временно занятой КНА южнокорейской территории повсеместно восстанавливались ослабленные суровыми репрессиями низовые организационные структуры Трудовой партии. Активную роль в этом играли выпущенные из тюрем деятели левого движения. Такого рода оргструктуры были восстановлены в провинциях Северная Чхунчхондо, Кенгидо, Южная Чхунчхондо, Южная Чолла, Северная Кенсандо, Южная Кенсандо и других. Возобновили свою деятельность Лига демократической молодежи, Женская лига, Крестьянская лига и др. Все эти структуры группировались вокруг руководимых Трудовой партией Организации единого фронта и народных комитетов, которые декларировали программу привлечения к ответственности «прояпонских и предательских элементов», конфискацию колониальнопомещичьей собственности и передачу земли без компенсации тем крестьянам, которые ее обрабатывают.

На основе обнародованных 4 июля 1950 г. властями КНДР «Условий осуществления программы земельной реформы в южной части Республики» народные комитеты,

14Стьюк У. Корейская война. – М., 2002. – С. 91.

15См.: Корея: Расчленение, война, объединение. – М., 1995. – С. 201