!Учебный год 2024 / Юридическая психология / Дормашев Ю.Б. и др. (ред.-сост.)- Общая психология. Тексты. В трёх томах -2013 / PDF / ТОМ II / Дормашев Ю.Б. и др. (ред.)-Общая психология. Тексты. Т.2, Кн.3-2013

.pdf120 Тема 14. Развитие личности

мотивации этого мужчины и его жены, и, соответственно, вели бы себя по от ношению к ним неодинаково.

Однако, рассматривая изменения, произошедшие в американской семье за последние 10-20 лет, Ньюгартены4 приходят к выводу, что «произошло раз мывание границ традиционных периодов жизни», в результате чего сегодня воз растные часы менее строго предписывают время наступления основных событий в жизни человека, чем это было в предыдущие десятилетия. Многие люди воз вращаются к учебе в 35,45 и даже в 60 лет; все больше супружеских пар, которые не торопятся заводить детей, пока им самим не исполнится далеко за 30; а браки, разводы и повторные браки случаются в любом возрасте. Если в 1950 году 80 % мужчин и 90 % женщин считали, что мужчине лучше всего жениться в возрасте

от 20 до 25лет, то в 1970 с этим согласились лишь 42 % мужчин и женщин. И дователи полагают, что мы превращаемся в «безразличное к возрасту» общес котором члены одной возрастной когорты вовлечены в разнообразную деятель

и широкий круг событий. <...>

Три определения возраста. Важно иметь в виду, что сам по себе хронологи ческий возраст взрослого человека — вещь малоинформативная. Вместо этого, возможно, лучше было бы рассматривать биологический, социальный и пси хологический возраст индивидуума как 3 отдельных и независимых понятия5.

Биологический возраст — средняя вероятная продолжительность жизни челове ка — значительно варьирует у разных людей. Биологический возраст 40-летнего мужчины, у которого эмфизема, больное сердце и которому, вероятно, осталось жить года три, совершенно иной, чем у 40-летнего здоровяка, который надеется прожить еще лет 35. Социальный возраст оценивается по степени соответствия положения человека существующим в данной культуре нормам. На 50-летнего женатого мужчину с тремя детьми смотрят совершенно иначе, чем на 50-летнего холостяка, завязывающего знакомства в барах в поисках партнерши на ночь. Психологический возраст указывает на то, насколько человек адаптировался к требованиям среды. Он включает уровень интеллекта, способность к научению, двигательные навыки, а также такие субъективные факторы, как чувства, уста новки и мотивы.

Объединение факторов биологического, социального и психологическо го возраста приводит к понятию зрелости. Хотя биологические и социальные факторы — это необходимые условия ее достижения (например, определенный возраст и социальный статус), в роли определяющих ингредиентов зрелости выступают и некоторые психологические свойства. К ним относятся: матери альная и социальная независимость и автономия, способность самостоятельно

4См.: Neugarten В., Neugarten D. The changing meanings of age // Today. 1987. Vol. 21(5). P. 29-33.

5См.: Birren J.E., Cunningham W.R. Research on the psychology in aging: Principles and ex perimentation // Handbook of the psychology of aging / J.E. Birren, K.W. Schale (Eds.). N.Y.: Van Nostrand Reinhold, 1985.

122 |

Тема 14. Развитие личности |

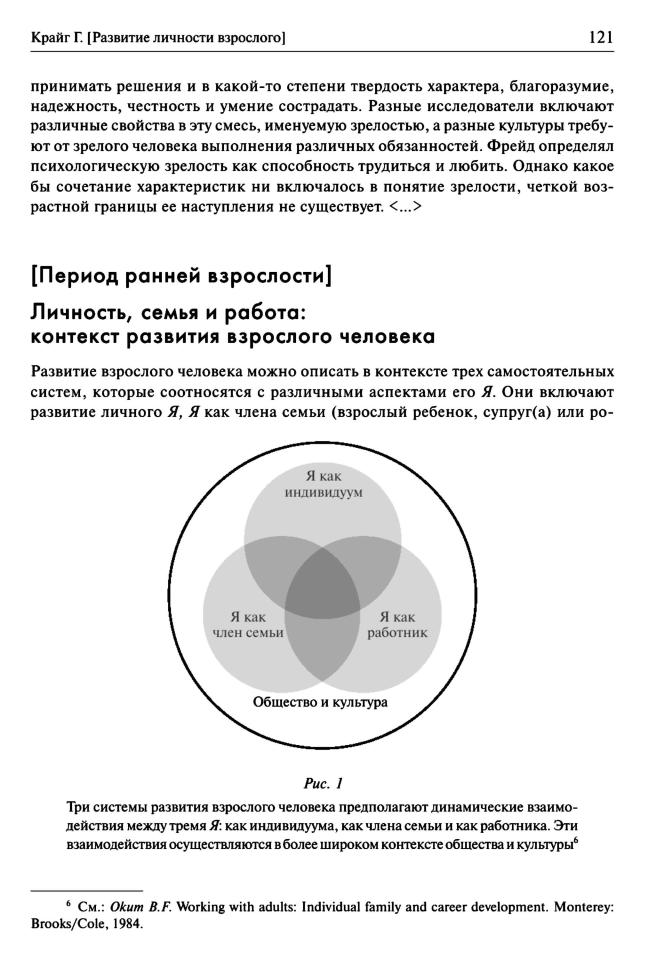

дитель) и Я как работника (см. рис. 1). Эти системы взаимосвязаны. Напри мер, исследования показали, что чем большее удовлетворение приносит отцу трудовая деятельность, тем выше его самоуважение и тем вероятнее, что ему будет свойственен принимающий, любящий и поощряющий стиль родитель ского поведения8.

Эти системы претерпевают изменения как под влиянием различных со бытий и обстоятельств, так и в результате взаимодействия с более широким со циальным окружением и культурой. Согласно модели экологических систем Ури Бронфенбреннера, развитие — это динамический, двунаправленный процесс, включающий в качестве взаимодействующих элементов непосредственное окру жение индивидуума, социальную среду, а также ценности, законы и традиции той культуры, в которой индивидуум живет9. Все эти взаимодействия — и лич ные перемены, которые из них проистекают, — продолжаются в течение всей жизни. Теперь мы сосредоточим свое внимание на развитии взрослого человека в контексте этих трех систем.

Личное Я: идентичность, близость и генеративность

Согласно Эриксону, важнейшая задача, встающая перед человеком в юности и ранней взрослости, — установление своей идентичности в близких отношениях с другими людьми и трудовой деятельности10. Формирование идентичности — не прекращающийся процесс. Взрослые должны структурировать и переструкту рировать свою личную, профессиональную и семейную идентичности по мере того, как меняется их внутренний и внешний мир. Хотя многие грани взрослой идентичности могут сформироваться уже к началу взрослой жизни, другим ее граням еще только предстоит оформиться. Если у молодого человека нет твер дого ощущения того, что он занимается своим делом или что у него в семье все благополучно, он может чувствовать какой-то пробел в своей жизни, как если бы он что-то не довел до конца. Люди, которые могут увлечься своей работой и отдаваться ей до конца, значительную часть своего чувства идентичности чер пают в карьере. Другие могут приобрести свою идентичность не столько в про фессиональной деятельности, сколько в семье или где-либо еще.

С формированием идентичности тесно связано развитие близости с друзья ми и, в конечном итоге, с верными супругом или супругой. Близость является решающим фактором в установлении приносящих удовлетворение любовных

7См.: Okum B.F. Working with adults: Individual family and career development. Monterey: Brooks/Cole, 1984.

8См.: Grimm-Thomas K., Perry-Jenkins M. All in a day's work: Job experiences, self-esteem, and fathering in working-class families // Family Relations. 1994. Vol. 43. P. 174—181.

9См.: Bronfenbrenner U. The ecology of human development. Cambridge: Harvard University Press, 1979.

10 См.: Erikson E.H. Identity, youth, and crisis. N.Y.: Norton, 1968.

Крайг Г. [Развитие личности взрослого] |

123 |

отношений. Эриксон полагал, что развитие близости — это важнейшее достиже ние ранней взрослости11. Те, кто не способен сформировать близкие отношения в течение этого критического периода, могут испытывать немалые трудности в социальной адаптации и страдать от чувства одиночества, подавленности и по дозрительности. Эриксон считал, что каким бы ни был источник приобретения идентичности, главным событием взрослости является достижение генератив-

ности.

Генеративность. В теории Эриксона — главная задача развития взрослых, ко торую они выполняют посредством профессиональной деятельности, художе ственного творчества или воспитания детей.

Он толкует генеративность как попытку увековечить себя путем внесения долговременного и значимого вклада в окружающий мир. Многие люди пыта ются достичь генеративности путем создания семьи и заботы о своем потомстве. Другие пробуют добиться этой цели посредством продуктивности своей рабо ты. Преподаватели, например, могут считать, что они вносят долговременный вклад, формируя молодые умы или передавая знания будущим поколениям. На ставничество — еще один способ пытаться руководить следующим поколением. Врачи могут спасать жизни людей или прилагать усилия к победе над какимлибо заболеванием. Рабочие, занятые в различных отраслях промышленности, могут добиваться генеративности через создание объекта (дома, автомобиля, фотоаппарата), который окажется полезным другим людям. Одним словом, ра ботники начинают судить о своей значимости по тому, что они делают.

Человек как член семьи

Семьи служат важным контекстом развития взрослых. В ходе общенационально го опроса мужчины и женщины всех возрастных групп заявили, что их семейные роли для них очень важны12. Хотя семья обычно считается владением женщины, мужчины, принимавшие участие в этом опросе, тоже сочли свои семейные роли важными в том, что касается определения своей идентичности и обеспечения эмоционального единства.

Во время другого развернутого исследования идентичности взрослых лю дей, проводившегося в форме интервью, ответы не менее 90 % мужчин и жен щин указали на то, что их семейные роли и обязанности являются важнейшими компонентами при определении себя13. Они говорили о своих ролях родителей, супругов, братьев и сестер, детей, которые они выполняли в семьях. Они рас сказывали о семейных задачах и обязанностях, о близости, общении, взаимо-

11См.: Erikson E.H. Identity, youth, and crisis. N.Y.: Norton, 1968.

12См.: BeroffJ., Douvan E., Julka R. The inner American: A self-portrait from 1957—1976. N.Y.: Basic Books, 1981.

13См.: Whitbourne S.K. The me I know: A study of adult development. N.Y.: Praeger, 1986.

124 Тема 14. Развитие личности

помощи и самореализации. Выражаясь обобщенно, они описывали себя как родственников, какими они стали в структуре семейных отношений и событий. Лишь в очень редких случаях мужчина или женщина определяли себя, прежде всего, исходя из своей карьеры, а не семьи.

Семьи есть даже у молодых, не состоящих в браке людей, которые нередко находятся в стадии перехода, отдаляясь от родительской семьи и приближа ясь к созданию собственной семьи с целью продолжения рода. Иначе говоря, они находятся в процессе индивидуации — отделения от родительских семей. Хоффман выделил 4 типа независимости, приобретаемой в ходе этого процес са14. Первый тип — это эмоциональная независимость, с обретением которой молодые люди становятся менее социально и психологически зависимыми от своих родителей в том, что касается поддержки и любви. Второй тип — аттитюдная независимость. У молодых взрослых формируются установки, ценности и система убеждений, отличающиеся от тех, которые свойственны их родите лям. Функциональная независимость, третий тип, имеет отношение к способ ности молодого взрослого содержать себя материально и самому решать свои повседневные проблемы. Наконец, конфликтная независимость предполагает отделение от родителей, при котором молодые люди не испытывают чувства вины и не считают, что они совершают предательство.

Исследования студентов колледжей показывают, что за годы учебы во всех этих формах независимости наблюдается значительный прогресс15. Тем не менее, существенная функциональная зависимость часто сохраняется даже на последнем курсе, поскольку студенты нередко рассчитывают на финансо вую поддержку своих родителей. У студентов, которым не удается осуществить процесс отделения, особенно в той его части, которая связана с конфликтной независимостью, более вероятно возникновение проблем, связанных с психо логической адаптацией16.

Человек как работник

Детей часто спрашивают: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Мы много думаем и фантазируем на этот счет. И то, как мы в период взрослости отвечаем на данный вопрос, в немалой степени определяет нашу идентичность — кто мы, что из себя представляем и чего у нас нет. Каким бы ни был род наших занятий, мы несем в себе установки, представления и опыт, связанные с нашей работой.

14См.: Hoffman J. Psychological separation of late adolescents from their parents // Journal of Counseling Psychology. 1984. Vol. 31. P. 170-178.

15См.: Lapsley D., Rice K., Shadid G. Psychological separation and adjustment to college // Journal of Counseling Psychology. 1989. Vol. 36. P. 286-294.

16См.: Friedlander M., Siegel S. Separation-individuation difficulties and cognitive-behavior individuation of eating disorders among college women // Journal of Counseling Psychology. 1990. Vol. 37. P. 74-78; Lapsley D., Rice K., Shadid G. Psychological separation and adjustment to college // Journal of Counseling Psychology. 1989. Vol. 36. P. 286-294.

Крайг Г. [Развитие личности взрослого] |

125 |

Мы — члены профессиональной корпорации или представители определенной профессии. Работа может определять наш социальный статус, уровень доходов

ипрестиж. Она определяет наш распорядок дня, наши социальные контакты и возможности личного развития.

Что дает людям работа в обмен на то время и энергию, которые они на нее затрачивают? Для некоторых работа — не более чем способ заработать себе на жизнь. Она приносит им деньги, позволяющие человеку питаться, одеваться

иобеспечить кровом себя и свою семью. Другим она дает шанс проявить свои творческие способности и навыки; она позволяет им повысить свою самооцен ку и завоевать уважение окружающих. Для третьих работа является почти нар котиком — деятельностью, заниматься которой их неодолимо влечет какая-то внутренняя сила.

Когда исследователи выясняют у взрослых людей, чем важна для них рабо та, ответы бывают, как правило, двух типов. С одной стороны, респонденты мо гут сообщать об особенностях своей работы и о тех специальных способностях, которыми они обладают для ее выполнения. Это внутренние факторы работы. Люди, обращающие внимание на эти факторы, могут описывать свою работу с точки зрения того вызова, который она им бросает, или интереса, который она для них представляет, или же могут говорить о своей профессиональной компетентности в работе и своих трудовых достижениях. С другой стороны, люди могут выделять для себя, в первую очередь, внешние факторы работы. Эти факторы включают в себя вознаграждение в виде заработной платы и статуса; комфорт на рабочем месте и удобные часы работы; компетентность руковод

ства и наличие программ профессионального обучения; добрые отношения и поддержка со стороны коллег; возможности продвижения по службе17.

Работники, чаще называющие внутренние факторы, склонны, в целом, указывать на свое удовлетворение работой, высокую мотивацию и личную во влеченность в процесс труда. Эти работники склонны также определять свою личную идентичность в большей мере через работу или карьеру. На рис. 2 пред ставлена модель возможных связей между внутренней мотивацией к труду и идентичностью человека как компетентного работника. Когда человеком дви жет внутренняя мотивация, он больше вовлекается в работу, показывает в ней лучшие результаты и усиливает свою идентичность как компетентного работ ника. Соответственно, возрастает и его внутренняя мотивация к труду. Но этот цикл может иметь и обратную направленность, если изменяется какой-либо из названных факторов. Например, чувство собственной некомпетентности

или перегруженности работой уменьшает внутреннюю мотивацию, приводит к снижению вовлеченности в работу и падению ее результативности18.

17 См.: Whitbourne S.К. The me I know: A study of adult development. N.Y.: Springer-Verlag,

1986.

18 См.: Maehr M.L., Breskamp LA. The motivation factor: A theory of personal investment. Lexington: D. C. Heath, 1986; Whitbourne S.K. Adult development. N.Y.: Praeger, 1986.

126 |

Тема 14.Развитие личности |

Внутренняя мотивация к труду

/ |

|

Идентичность чело |

Вовлеченность |

века как компетент |

|

ного работника |

в работу |

Продуктивность

труда

Рис. 2. Взаимодействие между внутренней мотивацией к труду и идентичностью работника

Дружеские отношения являются, по-видимому, очень важным внешним фактором работы. Дружба с сослуживцами может быть особенно значима для людей, занимающих должности с «низким потолком роста»19. Хотя эти люди могут быть удовлетворены оплатой своего труда, им трудно ожидать продвиже ния по служебной лестнице. Поэтому общение с сослуживцами способно при дать их работе дополнительный смысл. Социальные контакты, завязываемые на работе, могут быть особенно важны для женщин20. Подобные отношения могут стать для них дополнительным источником поддержки, являясь одной из причин, почему женщины, работающие вне дома, обладают обычно более хо рошим психическим и физическим здоровьем. Другие внешние факторы, такие как качество руководства, также влияют на здоровье. Если высокие требования к выполняемой работе сочетаются с нечетким руководством, риск сердечных заболеваний может повышаться. Таким образом, внешние факторы важны не только с точки зрения удовлетворенности работой, но также и для общего фи зического и психического здоровья.

Люди сознают то удовлетворение, которое приносит им работа, и не хо тят его лишаться. В ходе исследования работающих представителей среднего класса в возрасте от 46 лет до 71 года 90 % опрошенных мужчин и 82 % жен щин сообщили, что они бы продолжали работать, даже если бы могли этого не

19См.: Kanter R. Men and women of the corporation. N.Y.: Basic books, 1977.

20См.: Repetti R., Matthews K., Waldron I. Employment and women's health: Effects of paid employment on women's mental and physical health // American Psychologist. 1989. Vol. 44. P. 1394-1401.

Крайг Г. [Развитие личности взрослого] |

127 |

делать21. Они заявили, что получают от работы большее удовлетворение, чем от досуга. Даже те, чей возраст приближался к пенсионному, предпочли бы — в подавляющем большинстве — продолжать трудиться, хотя бы неполный рабо чий день.

В 1980-е годы установки и ценности, связанные с работой, изменились. Большинство работающих более не определяют себя исключительно или даже преимущественно через свою трудовую деятельность. Значительно больше лю дей стали пытаться найти баланс между семьей, работой и развлечениями22. Тем не менее большинство респондентов в 1980-х годах сообщали о высоком уровне удовлетворения, получаемого от своей работы. Эти внутренние вознаграждения начинают перевешивать упомянутые ранее внешние вознаграждения.

Теперь попытаемся поглубже исследовать главные контексты развития взрослого человека: семью и работу. Мы начнем с того, что подробнее рас смотрим семейный контекст, в частности, стоящий перед человеком выбор: обзавестись семьей или вести холостую жизнь. Как вы увидите, этот выбор сказывается и на последующем образе жизни, и на достижении близости с дру гими людьми.

Установление близких отношений

Большинство взрослых, будь они состоящими в браке или просто живущими вместе, разведенными, овдовевшими или выбравшими холостую жизнь, стре мятся к близким отношениям с другим человеком. Близость — неотъемлемая часть устойчивой, приносящей удовлетворение эмоциональной связи, является основой любви. Несмотря на то, что она обычно проявляется в условиях супру жества, одинокие люди также могут завязывать близкие отношения — хотя и на временной основе. <...>

Образование пары и развитие отношений

Процесс образования пары — обычное явление в развитии взрослого человека Идентичность индивидуума складывается, в том числе, и из его представлений о себе как стороне относительно устойчивой пары. В силу важности этого мо мента в развитии взрослого человека необходимо понять, как люди выбирают своих партнеров, и почему одни решают вступить в брак, а другие предпочитают сожительство.

Выбор брачного партнера. Каким образом люди выбирают брачного пар тнера? Принимают ли они это наиважнейшее решение на основании одного

21См.: Pfeiffer D., Davis G. The use of leisuretime in middle life // The Gerontologist. 1971. Vol.

11.P. 187-195.

22См.: Derr C.B. Managing the new careerists. San Francisco: Jossey-Bass, 1986; Whitbourne S.K. Adult development. N.Y.: Praeger, 1986.

128 |

Тема 14. Развитие личности |

лишь сходства между собой, или же остановить свой выбор на определенном человеке их подталкивают более сложные эмоциональные и средовые факторы? Ряд теоретиков на протяжении многих лет пытались найти ответ на эти вопросы. Однако единственным содержательным обобщением их исканий может стать признание того, что выбор брачного партнера — намного более сложный во прос, чем это представляется на первый взгляд.

Фрейд одним из первых стал размышлять над теми причинами, по кото рым люди вступают в брак. Одним из краеугольных камней его психоаналити ческой теории является предположение о влечении, которое дети испытывают к родителю противоположного пола. Благодаря сложному бессознательному процессу, они могут переносить любовь, испытываемую ими к этому родителю, на другие, общественно одобряемые объекты — своих потенциальных супругов.

Теория комплементарных потребностей Уинча основывается на старом как ми

принципе, гласящем, что противоположности притягиваются23. Это означает, что властного мужчину может привлекать кроткая женщина, а спокойного и мягкого мужчину может привлекать энергичная и прямая женщина. Инстру ментальная теория подбора супругов, разработанная Сентерсом, также уделяет первостепенное внимание удовлетворению потребностей, но при этом утверж дает, что одни потребности (например, половая и потребность в принадлеж ности) более важны, чем другие, и что некоторые потребности более присущи мужчинам, чем женщинам, и наоборот24. Согласно Сентерсу, человека влечет к тому, чьи потребности схожи с его собственными или дополняют их.

Теория «стимул—ценность—роль», разработанная Мурштейном, гласит, что подбор супругов мотивирован стремлением каждого партнера сделать наи лучшее из всех возможных приобретений25. Достоинства и недостатки другого человека исследуются в процессе развития отношений с ним, когда различные факторы пропускаются через систему фильтров для определения того, стоит ли продолжать эти отношения. Такое исследование происходит на каждой из трех стадий ухаживания. На стадии стимула, когда мужчина и женщина встречаются или видят друг друга впервые, складывается первоначальное мнение по пово ду внешности другого человека, его ума и умения держаться в обществе. Если первое впечатление благоприятно, пара переходит ко второй стадии ухажива ния, или стадии сравнения ценностей, — времени, когда из совместных бесед мужчина и женщина должны понять, согласуются ли их интересы, установки, взгляды и потребности. В течение заключительной ролевой стадии возможные

23См.: Winch R.F. As quoted in В. I. Murstain (1980). Mate selection in the 1970s // Journal of Marriage and the Family. 1958. Vol. 42. P. 777-789.

24См.: Centers R. Sexual attraction and love: An instrumental theory. Springfield: Chas. C. Thomas, 1975.

25См.: Murstein В.I. Marital choice // Handbook of developmental psychology / B. Wolman (Ed). Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1982.

Крайг Г. [Развитие личности взрослого] |

129 |

партнеры выясняют, насколько совместимо выполнение ими своих ролей в браке или другом типе отношений.

Согласно Адамсу, который изучал прочные студенческие пары на протяже нии 6 месяцев, первичное влечение основано, скорее, на внешних особенностях, таких как физическая привлекательность, общительность, уравновешенность и общие интересы26. Завязавшиеся отношения укрепляются благодаря реакциям окружающих, получению статуса пары, ощущению уюта и спокойствия в при сутствии друг друга и действию других подобных факторов. Затем пара вступает в стадию взаимных обязательств и близости, что еще больше притягивает пар тнеров друг к другу. Члены пары, связавшие себя взаимными обязательствами, изучают взгляды и ценности друг друга. На этой стадии пара часто готова к тому, чтобы принять решение о вступлении в брак.

В противоположность этому, Мак-Гоулдрик рассматривает процесс образо вания пары с позиции теории семейных систем27. Такой подход делает акцент на том, что образование пары представляет собой развитие новой структуры, равно как и процесс узнавания друг друга. В образовании пары решающее значение имеет задача переопределения границ. Постепенно пара переопределяет свои от ношения с окружающими — своими семьями и друзьями — и друг с другом. В отношениях происходит целый ряд как неформальных перемен, так и формаль ных событий, таких как ритуал вступления в брак, который должен официально установить границы семейной пары.

Вступление в брак. Америка — нация субкультур, с множеством сосуществу ющих образов жизни взрослых людей. Тем не менее, супружество, бесспорно, является наиболее популярным и часто выбираемым образом жизни. В США более 90 % мужчин и женщин вступают в брак на том или ином этапе своей жизни28. Во многих культурах сексуальная близость допускается только в рам ках брачных отношений. Подготовка к браку может включать в себя сложные ритуалы встреч, ухаживания и помолвки. Символом уз брака служит свадебный обряд; впоследствии новые роли мужа и жены, по отношению друг к другу и к остальной части общества получают более четкое определение. Общество санк ционирует этот союз в ожидании того, что он послужит гарантией эмоционально поддержки, сексуального удовлетворения и материальной обеспеченности мо лодых супругов и их семей.

В традиционных арабских культурах переход к брачной жизни тщательно регулируется старшими родственниками. Как только девушка достигает поло-

26См.: Adams В.В. Mate selection in the United States: A theoretical summarization // Con temporary theories about the family. Vol. 1 / W. Butt, R. Hill, I. Nye, I. Reis (Eds.). N.Y.: Free Press, 1979. P. 259-267.

27См.: McGoldrick M. The joining of families through marriage: The new couple // The family life cycle / E.A. Carter, M. McGoldrick (Eds.). N.Y.: Gardner Press, 1980.

28См.: U.S. Bureau of the Census, Statistical Analysis of the U.S.: 1987. Washington: Govern ment Printing Office, 1988.