- •Глава 6. Следы пальцев рук1

- •Признаки папиллярного узора пальцев рук

- •Криминалистическое значение следов пальцев рук

- •Обнаружение следов пальцев рук на месте происшествия

- •Обнаружение следов пальцев рук

- •Выявление невидимых отпечатков пальцев рук парами йода

- •Выявление невидимых отпечатков пальцев рук с помощью цианакрилатов

- •Выявление невидимых отпечатков пальцев рук с помощью дактилопоротков

- •Закрепление следов пальцев рук на предмете-носителе

- •Копирование выявленных следов пальцев рук

- •Возможности пороскопического и эджеоскопического методов

- •Фиксация обнаруженных следов пальцев рук

- •Упаковка предметов с обнаруженными или выявленными отпечатками пальцев рук или на которых предполагается их наличие

- •Основные недостатки при обнаружении, выявлении и изъятии следов пальцев рук

- •Образец фрагмента протокола осмотра места происшествия

- •Системы дактилоучета

- •Перечень возможностей адис «Папилон»:

- •Проверка дактилокарты по бд адис

- •Проверка следа по бд адис

- •База данных (бд)

- •Дополнительные функции адис «Папилон»

- •Работа со «словесным описанием»

Возможности пороскопического и эджеоскопического методов

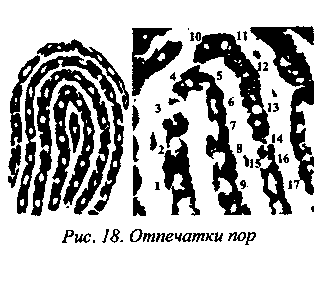

1. В следах пальцев рук наряду с деталями строения папиллярных узоров («глазков», «мостиков», слияния, разветвления линий и др.) могут отображаться так называемые поры, то есть окончания выводных протоков потовых желез. Поскольку поры располагаются на выпуклых частях папиллярного узора, при контакте между пальцем и твердым предметом с ровной поверхностью они отпечатываются в виде пробельных участков следа, образованного потожировым веществом (рис. 18).

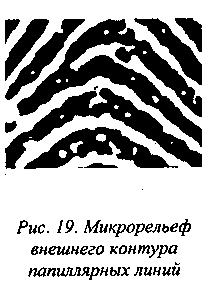

Кроме того, в следах пальцев рук могут отображаться детали строения внешнего контура папиллярных линий (микрорельеф), которые представляют собой кривые линии сложной конфигурации (рис. 19).

Именно эта особенность кожного покрова пальцев рук используется при их дактилоскопической идентификации.

Отрасль дактилоскопии, изучающая особенности строения и расположения пор в отпечатках папиллярных линий как идентификационных признаков, называется пороскопией, а изучающая особенности краев в тех же отпечатках — эджеоскопией.

2. Конфигурация отпечатков пор отличается многообразием. Иногда они имеют округлую, не вполне правильную форму, приближающуюся к овалу или эллипсу, многие характеризуются явно неправильной формой, напоминающей треугольник, прямоугольник, звездочку и т.д.

В отдельных случаях отпечатки двух пор, расположенных на очень близком расстоянии друг от друга, сливаются. Встречаются и такие, конфигурация которых весьма своеобразна, например, в виде полумесяца.

Отпечатки пор по-разному располагаются на папиллярных линиях. Центры многих пор находятся на осевых продольных линиях папилляров. Однако немало и таких, которые смещены относительно осевых линий, то есть сдвинуты к какому-либо краю папилляра. В зависимости от этого отпечаток поры оказывается либо полностью закрытым, либо открытым со стороны того края папилляра, в направлении которого смещена пора.

Величины поперечников отпечатков пор колеблются от 0,025 до 0,37 мм. Расстояния между центрами рядом расположенных пор находятся в пределах от 0,037 до 2,0 мм. Количество пор, приходящихся на отрезок папилляра длиной 1,5 мм, выражается цифрами от 2 до 8.

Однозначные закономерности, присущие пальцам мужчин и женщин, представителям различных возрастных групп, правой и левой руке, различным типам папиллярных узоров, а также центральной, базисной и периферической зонам узора не установлены1.

Количество пор в центральной части папиллярного узора, как правило, больше, чем в периферических зонах и выражены они более отчетливо.

У лиц мужского пола, занимающихся грубым физическим трудом в результате сглаживания папиллярных линий на подушечках большого и указательного пальцев поры редки и малоотчетливы.

3. Внешний боковой контур папиллярной линии представляет собой не идеально ровную линию, а искривленную с многочисленными изгибами, выпуклостями, выемами, выступами. Часто эти искривления имеют неопределенную форму.

4. Особенности конфигурации, взаимного расположения пор, а также рельефа папиллярных линий обладают большой идентификационной значимостью и могут дополнять детали папиллярного узора в процессе дактилоскопической идентификации личности.

Это позволит вовлечь в идентификационный процесс фрагментарные пальцевые отпечатки с минимальным количеством особенностей строения папиллярных линий: крючков, мостиков, глазков и др.

Для использования указанных признаков необходимо, как минимум, выполнить два условия: необходимое и достаточное.

Необходимым условием является механизм следообразования, при котором в отпечатке пальца, оставленном на месте происшествия, отобразились бы поры и рельеф папиллярных линий.

Пальцы рук при этом не должны быть слишком влажными или, наоборот, сухими, быть достаточно чистыми, нажим на следоообразующую поверхность не должен быть слишком сильным или слишком слабым.

Отпечатки пор и рельефа папиллярных линий с достаточной отчетливостью могут отобразиться только на гладких поверхностях предмета-следоносителя — стекле, кафеле, полированном дереве, в некоторых случаях — на бумаге с плотной гладкой поверхностью. Этот фактор необходимо учитывать при организации работы на месте происшествия или обыска. Достаточных условий три:

1. Выбор такого способа выявления и изъятия отпечатков пальцев рук, который максимально сохранял бы отпечатки пор и рельефа папиллярных линий.

2. Особые условия транспортировки предмета следоносителя, обеспечивающие сохранность следа.

3. Качественное изготовление образцов для сравнительного экспертного исследования, преследующее те же цели, которые обозначены в п. 1.

По первому условию можно прежде всего порекомендовать лицам, осуществляющим осмотр, имеющие небольшие габариты транспортабельные предметы, на которых предполагается наличие пальцевых отпечатков, направлять в распоряжение экспертов, не предпринимая попыток к их выявлению.

Если все же без выявления и изъятия пальцевых отпечатков на месте происшествия обойтись нельзя, то, бесспорно, наиболее щадящим способом является окуривание следа парами йода.

При использовании дактипорошков следует проявлять крайнюю осторожность: мелкодисперсные порошки могут выявить рельеф папиллярных линий, но «забить» отпечатки пор, кроме того, они способны сильно окрашивать загрязненную поверхность обследуемого предмета. Крупнодисперсные порошки вообще обладают слабой выявляющей способностью, особенно по отношению к отпечаткам пор.

Выявленные с помощью паров йода отпечатки пор можно сфотографировать, но при этом необходимо периодически докрашивать след по мере его обесцвечивания (улетучивания паров йода). Съемка должна производиться неподвижно установленной фотокамерой с помощью светофильтра СС-5. Время экспонирования свыше 15 мин.

Копирование отпечатков, выявленных парами йода, рекомендуется производить только с помощью специальных реактивных бумаг.

Изготовление образцов для сравнительного исследования, необходимых для идентификации человека по отпечаткам пор, целесообразнее всего поручать специалисту.

Таких способов несколько:

1. Перед получением оттисков руки обследуемого тщательно вымываются с мылом, а затем протираются ваткой, смоченной бензином или одеколоном. После этого ему предлагается слегка провести рукой по своему лицу или волосам. Затем каждый палец прокатывается по предметному или любому другому чистому стеклу. Контроль за качеством оттисков следует вести под стереоскопическим микроскопом МБС. При необходимости прокатка повторяется неоднократно. Оттиски фотографируются обычным способом или с использованием принципа полного внутреннего отражения в призме.

2. На стеклянную пластинку наносится очень тонкий слой черной типографской краски. Далее производится обычная прокатка пальца по этой краске, а затем палец прикладывается к липкому слою светлой дактилопленки или любой прозрачной липкой пленки. Отпечатки, полученные этим способом, весьма четки. На пленке отображаются самые мельчайшие особенности строения папиллярных линий.

При получении отпечатков на липкой пленке следует следить лишь за тем, чтобы слой раскатываемой по стеклу краски был очень тонким и равномерным. На пленку пальцем не следует сильно нажимать.

Применение дактилоскопической или иной липкой пленки для получения оттисков рук удобно и по другим соображениям: пленка с оттиском может быть использована как «негатив» при контактной печати. Путем контратипирования получается негатив, а затем бумажный позитив со следом в натуральную величину2.

3. Получение оттисков при помощи типографской краски на мелированной писчей бумаге, имеющей вес 220-280 гр/м2.

Важно подобрать оптимальный слой краски, нанесенный на стеклянную пластинку. Для этого окрашенная пластинка помещается на расстоянии 40 см от настольной лампы с рефлектором мощностью 40 вт. Непосредственно за пластинкой располагается любой фотоэкспонометр.

С установленной светочувствительностью пленки 65 ед. ГОСТ. При одном и том же значении выдержки (0,25 сек.) значение диафрагмы, необходимой для получения оптимального слоя, краска должно составлять примерно 4,6. Палец, вымытый теплой водой с мылом, насухо вытертый и выдержанный на воздухе в течение 5 минут прижимается к пластинке с краской со средним нажимом, подбираемым экспериментально, так как при сильном нажиме поры не выявляются, и искажается рельеф папиллярных линий, а при слабом — в отпечатке появляются пробельные зоны.

Выводы

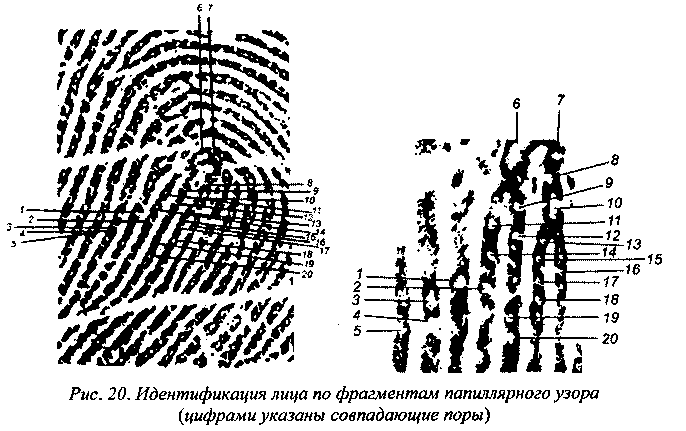

1. Отображения пор и рельефа папиллярных линий позволяют в благоприятных случаях произвести идентификацию лица по фрагментам папиллярного узора, оставленного им следа пальца руки (рис. 20)3.

При этом они могут играть двоякую роль. Прежде всего весьма полезно их использование в качестве признаков, дополняющих комплекс деталей внешнего строения папиллярных узоров в виде так называемых глазков, вилок, мостиков и т.д., когда сам по себе этот комплекс для идентификации недостаточен. Кроме того, возможна идентификация только по отпечаткам пор и рельефу папиллярных линий. Особенности конфигурации и взаимного расположения пор, а также размера папиллярных линий по своей идентификационной значимости вполне сопоставимы со значимостью деталей внешнего строения папиллярного узора, используемых в обычных дактилоскопических исследованиях в качестве частных признаков.

2. Задача установления тождества пальца руки путем сравнительного исследования отображений пор в небольшом по размеру следе принципиально осуществима. Правда, ее решение представляет определенные трудности. Решить такую задачу легче в тех случаях, когда объектом исследования является отпечаток центральной части узора или той периферической зоны, где расположена дельта. Отождествление существенно осложняется при исследовании фрагментарного отпечатка базисной зоны папиллярного узора.

3. В практических случаях пороскопическая или эджеоскопическая идентификация осуществима далеко не всегда. Она возможна лишь при благоприятном стечении обстоятельств: если на пальце, оставившем след, имеется достаточное количество пор; в момент следообразования он не был сильно загрязнен; поверхность следовоспринимающего предмета оказалась твердой и гладкой, без существенных элементов структуры, а для фиксации следа применен метод, обеспечивающий получение отчетливых увеличенных отображений пор.

4. В случаях, когда по причине неполноты или недостаточной отчетливости следа пальца, обнаруживаемого на месте происшествия, комплекс содержащихся в нем обычных частных признаков для идентификации непригоден, целесообразно принять меры к осуществлению трасологической идентификации по отображениям пор и (или) рельефу папиллярных линий. Создание максимально благоприятных условий для такой идентификации предполагает соблюдение ряда методических рекомендаций по выявлению и изъятию исследуемых объектов, подготовке сравнительных образцов для экспертного исследования.

5. В отношении отпечатков пальцев — возможных объектов эджеоскопического и пороскопического исследования, должно соблюдаться правило о том, что, по возможности, след не выявляется и копируется, а изымается вместе с тем предметом, на котором он может находиться или с частью предмета при его малоценности.

При невозможности выполнить это условие необходимо использовать те способы выявления и изъятия пальцевых отпечатков, которые минимально деформирует след и в то же время обеспечивают максимальную проработку деталей папиллярного узора.

6. В настоящее время в отечественной практике однозначный вывод о тождестве может быть сделан даже по одной детали узора в совокупности с эджео-пороскопическими особенностями4.

Не исключена возможность идентификации личности только по отпечаткам пор и рельефу папиллярных линий5.

Основным в криминалистической идентификации личности по эджео-, пороскопическим признакам является качественный критерий оценки. Российскими криминалистами разработан и количественный метод оценки пороскопических признаков, основанный на вероятностно-статистическом выражении количественного распределения пор и их качественных характеристик. В зависимости от сложности элементов их распределения, минимальное количество пор, образующих идентификационный комплекс, может определяться десятью6.