- •Билеты к зимнему зачету по уголовному праву

- •1. Понятие, признаки и значение уголовного закона

- •Понятие

- •Признаки

- •Принятие

- •Значение

- •2. Принципы, задачи и функции уголовного закона

- •Принципы

- •Функции

- •3. Источники уголовного права в широком и узком смысле. Общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовный закон. Конституция российской федерации и уголовный закон

- •Источники уголовного права в широком и узком смысле

- •Общепризнанные принципы и нормы международного права

- •Конституция российской федерации и уголовный закон

- •4. Система действующего уголовного законодательства рф. Структура уголовного кодекса российской федрации

- •Система действующего уголовного законодательства рф

- •Структура уголовного кодекса российской федрации

- •Статья уголовного закона и уголовно-правовая норма:

- •Структура уголовно-правовых норм общей части

- •Виды норм общей части ук рф

- •Виды диспозиций и санкций норм особенной части ук рф.

- •Гипотеза уголовно-правовой нормы

- •6. Вступление в действие уголовного закона и утрата им юридической силы. Понятие времени совершения преступления

- •Вступление в действие уголовного закона и утрата им юридической силы.

- •Часть 1 ст. 9 ук рф гласит: «Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния».

- •Принцип ретроактивности (обратная сила уголовного закона)

- •Действие уголовного закона во времени при совершении продолжаемого и длящегося преступления

- •Действие во времени «промежуточного» уголовного закона

- •Действие уголовного закона во вемении в отношении действий организатора, подстрекателя и пособника

- •Определение места совершения преступления

- •1. Экстерриториальный принцип:

- •Понятие территории российской федерации

- •10. Толкование уголовного закона по субъекту толкования, по приемам (способам), по объему

- •11. Выдача лиц, совершивших преступления (экстрадиция): понятие, принципы, виды, условия и основания

- •12. Понятие преступления в законодательстве рф. Формальное, материальное и формально-материальное определение понятия преступления. Социальная сущность преступления

- •13. Признаки преступления и их характеристика. Характер и степень общественной опасности деяния и их содержание. Отличие преступления от иных правонарушений

- •14. Малозначительное деяние: объективные и субъективные признаки. Последствия признания деяния малозначительным. Отличие малозначительного деяния от покушения на преступление

- •16. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Правила изменения категорий преступления судом

- •17. Уголовная ответственность как сложное уголовно-правовое последствие совершенного преступления и его структура

- •18. Формы реализации уголовной отвественности: понятие и разновидности. Соотношение уголовной ответвенности и уголовного наказания

- •19. Уголовное правоотношение: понятие, субъекты и содержание. Юридический факт возникновения уголовно-првового отношения

- •20. Уголовная отвественность и уголовное правоотношение: вопросы соотношения. Моменты возникновения и прекращения уголовной отвественности и уголовного правоотношения

- •Деяние, в котором усматривается состав преступления, должно быть общественно опасным,

- •22. Квалификация преступления: понятие и принципы (объктивность, точность и полнота квалификации). Виды квалификации преступления в зависимости от субъекта квалификации

- •23. Элементы состава преступления: понятие, виды, порядок расположения. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Троякое значение факультативных признаков ссотава преступления

- •25. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов преступления «по вертикали» и «по горизонтали»: виды объектов и их уголовно-правовое значение

- •27. Потерпевший от преступления в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение

- •28. Понятие, признаки и значение объективной стороны. Факультативные признаки объективной стороны преступления: понятие, характеристика и значение

- •30. Общественно опасные последствия: понятие, классификации, значение

- •1)Основные и дополнительные последствия.

- •3)Материальные и нематериальные последствия.

- •31. Причинно-следсвенная связь: понятие, критерии и значение. Особенности причинной связи при бездействии. Прямая и опосредованная причинная связь

- •32. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. Субъективная сторона преступления и вина: соотношение понятий. Вина: понятие, содержание, формы и виды, социальная сущность и объем

- •34. Теоретические классификации умысла по моменту возникновения и по степени определенности предствлений лица о возможных последствиях

- •35. Легкомыслие и небрежность: понятие и содержание. Отличие легкомыслия от косвенного умысла

- •Легкомыслие

- •36. Невиновное причинение вреда и его разновидности. Отличие случайного причинения вреда («казуса») от небрежности

- •2 Субъективный случай

- •37. Преступление с двумя формами вины: понятие, типы (виды) и значение. Определение категории преступлений с двумя формами вины

- •38. Мотив и цель совершения преступления: понятие, классификация, уголовно-правовое значение

- •40. Понятие, признаки и значение субъекта преступления. Вменяемость как признак субъекта преступления. Соотношение понятий «личность виновного» и «субъект преступления» в уголовном праве

- •41. Специальный субъект преступления: понятие, виды и значение

- •43. «Возрастная невменяемость» (ч. 3 ст. 20 ук рф): понятие, критерии и значение

- •44. Понятие, критерии и значение невменяемости

- •47. Понятие, признаки и значение стадий совершения преступления. Неоконченное преступление и его виды

- •48. Приготовление к преступлению: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация приготовления к преступлению. Ограничение уголовной ответственности за приготовление к преступлению

- •49. Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Квалификация покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления.

- •50. Виды покушения на преступление: неоконченное и оконченное покушение на преступление; «негодное» покушение. Покушение с абсолютно негодными средствами и его уголовно-правовое значение

- •53. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки. Уоголовно-правовое значение совершения преступления и соучастия

- •54. Виды соучастников в преступлении: понятие и характеристика. «посредственное» исполнение преступления. Отличие пособника от укрывателя преступления

- •1.1 Исполнитель

- •1.2 Техническое распределение ролей

- •1.3 Посредственный исполнитель

- •2. Организатор

- •3. Подстрекатель

- •4. Виды пособничества

- •5. Прикосновенность

- •6. Различия укрывательства пособничества (соучастия)

- •55. Виды и формы соучастия в преступлении и их влияние на квалификацию преступления. Разновидности организационной группы лиц в нормах особенной части ук рф

- •58. Эксцесс исполнителя: понятие, виды и значение

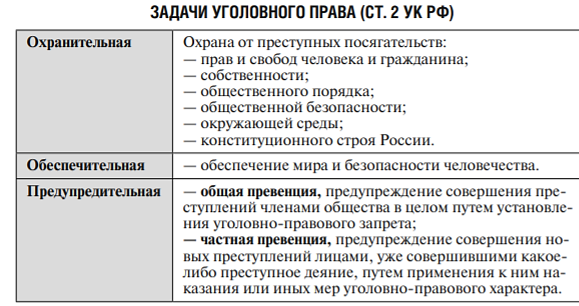

2. Принципы, задачи и функции уголовного закона

Принципы

Принцип законности (ст. 3 УК): преступность деяния, а также его наказуемость и иные

уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ. Применение уголовного закона

по аналогии не допускается.

Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК): лица, совершившие преступления,

равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,

места жительства и др. обстоятельств.

Принцип вины (ст. 5 УК): лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение (уголовная ответственность за невиновное причинение вреда) не допускается.

Принцип справедливости (ст. 6 УК): наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам

его совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды

за одно и то же преступление.

Принцип гуманизма (ст. 7 УК): уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Принцип демократизма: уголовный закон принимается высшим законодательным органом, который избирается населением, следовательно, выражает его волю. Текст уголовного закона доступен для населения. Возможно участие общественных органов (политических партий, общественных организаций, трудовых коллективов…) в исправлении преступников (как правило, совершивших преступления небольшой тяжести).

Принцип личной ответственности: лицо, совершившее преступление, несет ответственность только за то, что совершено им лично или охватывалось его преступным умыслом.

Лицо не несет ответственность за преступление, совершённое другим лицом.

Искл.: штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия.

Принцип неотвратимости ответственности: любое лицо, совершившее преступление,

должно понести ответственность.

Также выделяют следующие принципы (способы систематизации):

- Принцип консолидации: уголовный закон представляет собой единый нормативно-правовой акт, систематизирующий уголовно-правовые нормы, регламентирующие общественные отношения, связанные с совершением преступления.

- Принцип инкорпорации: из уголовного закона исключаются уголовно-правовые нормы, противоречащие уголовной политике государства.

- Принцип кодификации: объединение уголовных федеральных законов в рамках одного нормативного правового акта — УК — путем включения в него новых законов, предусматривающих уголовную ответственность.

ЗАДАЧИ