- •1. Основные понятия химической термодинамики.

- •2. Первое начало термодинамики: формулировки, аналитическое выражение. Первое начало термодинамики в биологических системах.

- •3. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса.

- •4. Закон Кирхгоффа.

- •5. Основные термодинамические процессы.

- •6. Калориметрические измерения.

- •7. Второе начало термодинамики: формулировки, математическое выражение. Второе начало термодинамики в живых организмах.

- •8. Энтропия, как функция состояния системы. Статистическая интерпретация энтропии.

- •9. Термодинамические потенциалы системы.

- •10. Тепловая теорема Нернста.

- •11. Абсолютная энтропия. Уравнение Больцмана.

- •12. Термодинамика растворов. Закон Рауля. Отклонения от закона Рауля.

- •13. Термодинамика растворов. Образование растворов, растворимость: газ/газ.

- •14. Термодинамика растворов. Образование растворов, растворимость: газ/жидкость.

- •15. Термодинамика растворов. Первый закон Коновалова, термодинамический вывод.

- •16. Термодинамика растворов. Второй закон Коновалова, термодинамический вывод.

- •17. Термодинамика растворов. Перегонка. Диаграмма перегонки жидкостей.

- •18. Термодинамика растворов. Криоскопическая и эбуллиоскопические постоянные.

- •19. Термодинамика растворов. Теория электролитической диссоциации.

- •20. Термодинамика растворов. Изотонический коэффициент.

- •21. Термодинамика растворов. Механизм разделения жидкостей методом перегонки.

- •22. Термодинамика растворов. Осмотическое давление разбавленных растворов.

- •23. Термодинамика растворов. Понятие активности растворенного вещества.

- •24. Химическое равновесие. Константа химического равновесия.

- •25. Химическое равновесие. Условия химического равновесия.

- •26. Химическое равновесие. Химический потенциал.

- •27. Химическое равновесие. Изотерма химической реакции.

- •28. Химическое равновесие. Влияние внешних условий на химическое равновесие: давление, концентрация, температура.

- •29. Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса. Диаграмма состояния воды.

- •30. Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса. Диаграмма состояния серы.

- •31. Фазовые равновесия. Уравнение Клаузиуса-Клайперона.

- •32. Буферные растворы. Механизм действия буферных растворов.

- •33. Буферные растворы. Буферная емкость.

- •34. Буферные растворы. Буферные системы организма.

- •35. Буферные растворы. Уравнение Гендерсона – Гассельбаха для определения рН и рОн протолитических буферных растворов.

- •36. Буферные растворы. Кислотно-основное равновесие. Основные причины и типы нарушений кислотно-основного равновесия организма и возможности коррекции.

- •37. Скорость химической реакции. Понятие о периоде полупревращения.

- •38. Скорость химической реакции. Энергия активации. Уравнение Аррениуса.

- •39. Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение химической реакции.

- •40. Скорость химической реакции. Порядок реакции. Методы определения порядка реакции.

- •41. Скорость химической реакции. Влияние температуры на скорость реакции.

- •42. Каталитические процессы. Основные характеристики катализатора. Факторы, влияющие на снижение активности катализатора.

- •47. Каталитические процессы. Теория мультиплетов.

- •48. Электрохимия. Гальванический элемент. Эдс Гальванического элемента.

- •49. Электрохимия. Электродный потенциал. Уравнение Нернста.

- •50. Электрохимия. Проводники I и II рода.

- •51. Электрохимия. Электроды сравнения.

- •52. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.

- •53. Дисперсные системы. Суспензии.

- •54. Дисперсные системы. Эмульсии.

- •55. Дисперсные системы. Пены.

- •56. Дисперсные системы. Аэрозоли.

- •57. Дисперсные системы. Порошки.

- •58. Дисперсные системы. Диализация коллоидных растворов.

- •59. Дисперсные системы. Структурная единица лиофобных коллоидов.

- •60. Термодинамический анализ адсорбции. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра.

- •61. Термодинамический анализ адсорбции. Теория полимолекулярной адсорбции Поляни.

- •62. Термодинамический анализ адсорбции. Уравнение Фрейндлиха.

- •63. Термодинамический анализ адсорбции. Адсорбция из растворов электролитов.

- •64. Термодинамический анализ адсорбции. Ионная адсорбция. Факторы, влияющие на ионную адсорбцию.

- •65. Термодинамический анализ адсорбции. Изотерма адсорбции.

- •66. Термодинамика поверхностного слоя. Поверхностное натяжение.

- •67. Термодинамика поверхностного слоя. Изотермы поверхностного натяжения.

- •68. Термодинамика поверхностного слоя. Пав и пиав: строение молекул и их свойства.

- •69. Термодинамика поверхностного слоя. Изотерма адсорбции Гиббса. Правило Дюкло-Траубе.

- •70. Термодинамика поверхностного слоя. Методы определения поверхностного натяжения.

- •71. Термодинамика поверхностного слоя. Поверхностная энергия.

- •72. Процесс диспергирования. Самопроизвольное и несамопроизвольное диспергирование.

- •73. Адгезия и когезия.

- •74. Критерий Ребиндера – Щукина, границы его применения.

- •75. Пептизация, виды пептизации.

- •77. Влияние электролита на процесс мицелообразования.

- •78. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем, их характеристика.

- •79. Броуновское движение. Факторы, влияющие на броуновское движение. Уравнение Эйнштейна – Смолуховского.

- •80. Диффузия. Уравнение Фика. Факторы, влияющие на диффузию.

- •81. Осмос. Определение величины осмотического давления.

- •82. Седиментация. Определение скорости седиментации.

- •83. Седиментационная и кинетическая устойчивость коллоидной системы.

- •84. Оптические свойства коллоидных систем. Эффект Тиндаля. Уравнение Рэлея.

- •85. Оптические свойства коллоидных систем. Нефелометрия и турбидиметрия.

- •86. Электро-кинетические явления в коллоидных системах, их характеристика.

- •87. Электрофорез. Количественные характеристики.

- •88. Электроосмос. Факторы, влияющие на электроосмос.

- •89. Эффект седиментации. Потенциал седиментации.

- •90. Потенциал протекания и потенциал течения: сходство и различие.

- •91. Двойной электрический слой. Основные теории образования дэс.

- •92. Устойчивость коллоидных систем. Виды устойчивости.

- •93. Коагуляция, основные стадии. Порог коагуляции.

- •94. Коагуляция под действием электролита. Правило Шульце-Гарди.

- •95. Методы очистки коллоидных систем.

- •96. Высокомолекулярные соединения. Понятие о растворах вмс. Классификация вмс.

- •97. Высокомолекулярные соединения. Свойства растворов вмс.

- •98. Вязкость, основные характеристики. Факторы, влияющие на вязкость. Уравнение Эйнштейна.

- •99. Вязкость крови.

- •100. Набухание. Механизм процесса. Факторы, влияющие на процесс.

- •101. Студни и гели, основные характеристики.

- •102. Застудневание, механизм процесса.

- •103. Тиксотропия, основные характеристики.

- •104. Механизм образования заряда на вмс.

- •105. Устойчивость растворов вмс. Высаливание и коацервация.

51. Электрохимия. Электроды сравнения.

Электрохи́мия — раздел химической науки, в котором рассматриваются системы и межфазные границы при протекании через них электрического тока, исследуются процессы в проводниках, на электродах и в ионных проводниках.

Электроды сравнения — электрохимические системы, предназначенные для измерения электродных потенциалов. Необходимость их использования обусловлена невозможностью измерения величины потенциала отдельного электрода. Применяется, в частности, в составе электролитических ячеек.

Электроды сравнения предназначены для создания опорного потенциала, относительно которого измеряется потенциал индикаторного электрода при потенциометрическом анализе растворов. Серия электродов ЭСр-1 включает в себя большое количество различных модификаций, среди которых есть промышленные и лабораторные, одно- и двухключевые, общего назначения и специальные.

Правильный выбор электрода сравнения позволяет добиться максимально возможной точности измерений, а в некоторых случаях еще и упрощает процесс анализа. Так, например, применение двухключевых электродов сравнения в паре с соответствующим ионоселективным электродом делает возможным анализ ионов K+, Cl-, Ag+, Pb+2 без каких-либо дополнительных приспособлений.

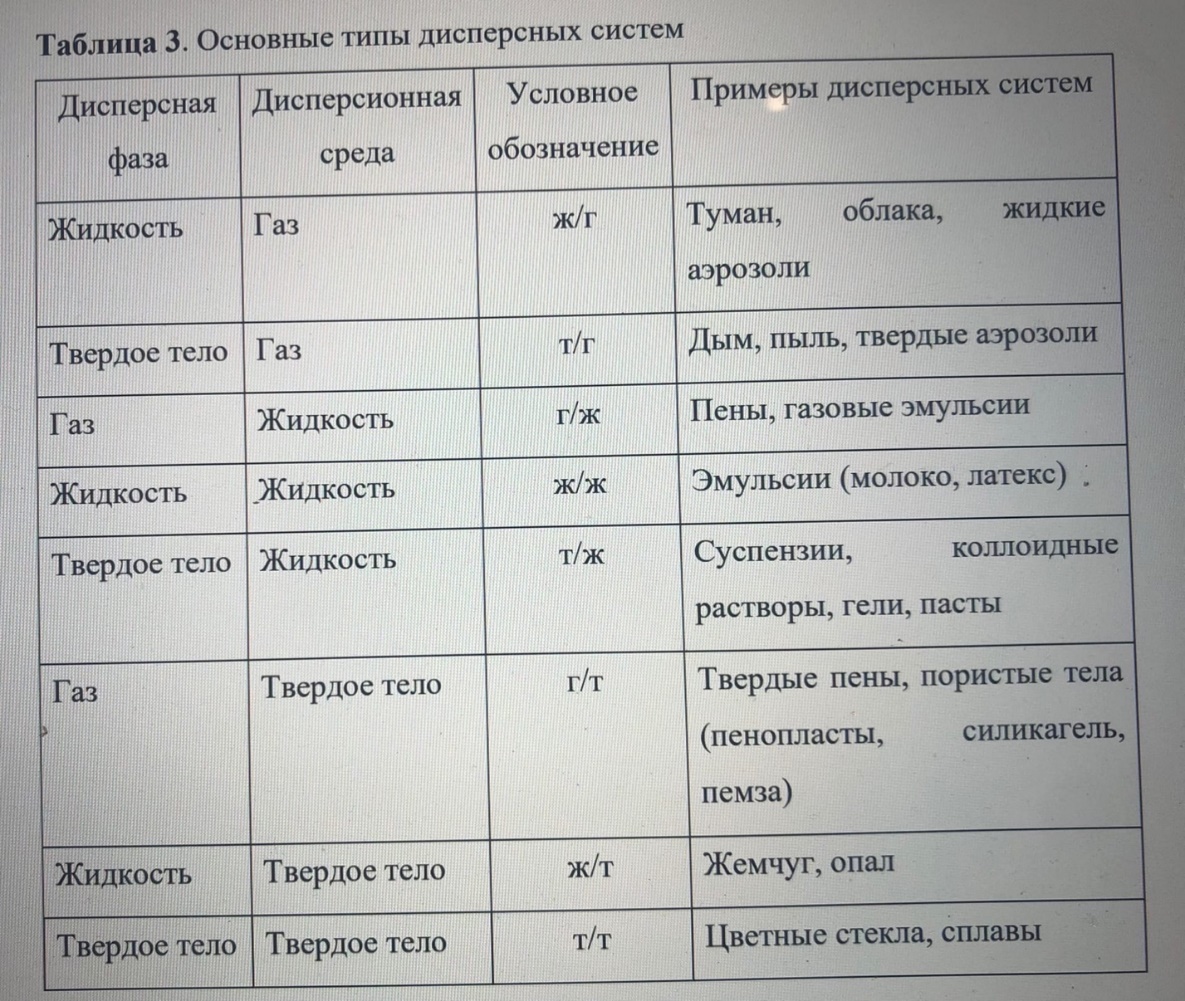

52. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.

Дисперсные системы – гетерогенные системы, состоящие из дисперсионной среды (Д. с.) - растворителя, и дисперсной фазы (Д.ф.) – растворенного вещества.

Коллоидные системы относятся к дисперсным системам - системам, где одно вещество в виде частиц различной величины распределено в другом. Дисперсные системы чрезвычайно многообразны; практически всякая реальная система является дисперсной.

Дисперсные системы классифицируют прежде всего по размеру частиц дисперсной фазы (или степени дисперсности); кроме того, их разделяют на группы, различающиеся по природе и агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды.

По степени дисперсности выделяют обычно следующие классы дисперсных систем:

Грубодисперсные системы – системы, размер частиц дисперсной фазы в которых превышает 10-7 м.

Коллоидные системы – системы, размер частиц дисперсной фазы в которых составляет 10-7 – 10-9 м. Такие частицы могут проходить через поры фильтровальной бумаги, но не проникают через поры животных и растительных мембран. Коллоидные системы характеризуются гетерогенностью, т.е. наличием поверхностей раздела фаз и очень большим 4 значением удельной поверхности дисперсной фазы. Это обусловливает значительный вклад поверхностной фазы в состояние системы и приводит к появлению у коллоидных систем особых, присущих только им, свойств. Коллоидные частицы при наличии у них электрического заряда и сольватноионных оболочек остаются во взвешенном состоянии и без изменения условий очень долго могут не выпадать в осадок. Примерами коллоидных систем могут служить растворы альбумина, желатина, гуммиарабика, коллоидные растворы золота, серебра, сернистого мышьяка и др.

Иногда выделяют молекулярно(ионно)-дисперсные системы, которые, строго говоря, являются истинными растворами, т.е. гомогенными системами, поскольку в них нет поверхностей раздела фаз. Молекулярнодисперсные системы имеют размеры частиц, не превышающие 1ммк. К таким системам относятся истинные растворы неэлектролитов. К ионнодисперсным системам относятся растворы различных электролитов - солей, оснований и т.д., распадающихся на соответствующие ионы, размеры которых весьма малы и выходят далеко за пределы 10-8 см.

По агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды - сочетания трех видов агрегатного состояния позволяют выделить девять видов дисперсных систем.

Если дисперсионной средой является жидкость, а дисперсной фазой – твердые частицы, система называется взвесью или суспензией; если дисперсная фаза представляет собой капельки жидкости, то систему называют эмульсией

Если дисперсионной средой является жидкость, а дисперсной фазой – твердые частицы, система называется взвесью или суспензией; если дисперсная фаза представляет собой капельки жидкости, то систему называют эмульсией.

Эмульсии, в свою очередь, подразделяют на два типа: "масло в воде" (когда дисперсная фаза – неполярная жидкость, а дисперсионная среда – полярная жидкость) и "вода в масле" (когда полярная жидкость диспергирована в неполярной).

Среди дисперсных систем выделяют также пены - газ диспергирован в жидкости - причём в пенах жидкость вырождается до тонких плёнок, разделяющих отдельные пузырьки газа; и пористые тела (твердая фаза, в которой диспергированы газ либо жидкость). Дисперсные системы с газообразной дисперсионной средой называют аэрозолями. Туманы представляют собой аэрозоли с жидкой дисперсной фазой, а пыль и дым – аэрозоли с твёрдой дисперсной фазой. Дым более высокодисперсная система, чем пыль.

Дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой называют лизолями (от греческого «лиос» – жидкость). В зависимости от растворителя 9 (дисперсионной среды), т.е. воды, спирта бензола или эфира и т.д., различают гидрозоли, алкозоли, бензоли, этерозоли и т.д.

Дисперсные системы могут быть свободнодисперсными и связнодисперсными в зависимости от отсутствия или наличия взаимодействия между частицами дисперсной фазы. К свободнодисперсным системам относятся аэрозоли, лизоли, разбавленные суспензии и эмульсии. Они текучи. В этих системах частицы дисперсной фазы не имеют контактов, участвуют в беспорядочном тепловом движении, свободно перемещаются под действием силы тяжести

Связнодисперсные системы – твердообразны. Они возникают при контакте частиц дисперсной фазы, приводящем к образованию структуры в виде каркаса или сетки.

Такая структура ограничивает текучесть дисперсной системы и придаёт ей способность сохранять форму. Подобные структурированные коллоидные системы называются гелями. Переход золя в гель, происходящий в результате понижения устойчивости золя, называют гелеобразованием (или желатинированием). Сплошную массу вещества могут пронизывать поры и капиляры, образующие капилярнодисперсные системы. К ним относятся, например, древесина, кожа, бумага, картон, ткани.