Osnovy_zoologii

.pdf671

Lagomorpha, Rodentia, Carnivora – сохранились до настоящего времени. Первые сумчатые найдены в верхнемеловых отложениях Северной

Америки и нижнетретичных слоях Америки и Евразии; отдельные виды живут в Америке и в наше время, Сохранение разнообразных сумчатых в Австралии объясняется тем, что она отделилась от других материков еще до расселения плацентарных. Возникшие, видимо, не позднее сумчатых, плацентарные млекопитающие в первое время развивались медленно. Но их основное преимущество – рождение более сформированных детенышей, снизившее детскую смертность, позволило почти повсеместно вытеснить сумчатых. В наше время они составляют ядро фауны млекопитающих и представлены большим разнообразием жизненных форм, занявших практически все ландшафты Земли.

Разнообразные адаптации млекопитающих способствовали освоению не только суши, но также пресных и морских водоемов, грунта, воздуха. Они обеспечили необычайно широкое по сравнению с другими позвоночными использование пищевых ресурсов – спектр питания млекопитающих разнообразнее состава кормов других наземных и водных позвоночных, что увеличивает значение млекопитающих в биосфере и их роль в жизни различных биоценозов.

33.4 Экономическое и экологическое значение млекопитающих

Млекопитающие распространены по всему земному шару. Входя в состав самых различных биогеоценозов суши и морей, они в большей или меньшей степени оказывают влияние на их животный и растительный мир. В цепях питания они являются либо потребителями первичной биомассы (травоядные), или консументами второго порядка (плотоядные). Деятельность млекопитающих играет большое значение в устойчивости биогеоценозов. Травоядные млекопитающие могут оказывать существенное влияние на видовой состав растительности лугов, пастбищу.

Некоторые млекопитающие (ежи, летучие мыши) могут выступать в качестве регуляторов численности насекомых, мышевидных грызунов. Млекопитающие в природе способствуют распространению семян, спор различных растений, обогащают почву органическими веществами. Важную роль играют млекопитающие как резервуар возбудителей различных заболеваний человека и животных.

Млекопитающие имеют и большое экономическое значение. Многие виды из них имеют ценный мех и являются объектами промысла (соболь, белка, бобер, куница, котик, лиса, заяц и т.д.), или разводятся в звероводческих хозяйствах (норка, песец, чернобурая лиса т.п.).

Млекопитающие имеют большое значение как источник продуктов питания для человека (мяса, молока), технического сырья (шкур, шерсти). Из органов млекопитающих получают биологически активные вещества: гормоны, ферменты. Широко используют млекопитающих в качестве лабораторных животных.

672

Млекопитающие играют огромную роль в природных биоценозах. Большая подвижность животных, потребление ими разнообразной растительной и животной пищи делают их важнейшими звеньями пищевых цепей и сетей питания. Хищные млекопитающие сдерживают рост и стабилизируют численность своих жертв. Нападая и поедая больных, травмированных, слабых особей, хищники оздоровляют популяции жертвы. Многие звери участвуют в распространении семян и плодов растений. Велика средообразующая роль млекопитающих. Так, роющие млекопитающие рыхлят и обогащают почву кислородом и органическим веществом, делая ее более плодородной. Пищевая и строительная деятельность бобров изменяет водный режим, ландшафт мест их обитания.

Животноводство зародилось с давних времен, когда человек стал вести оседлый образ жизни. Он начал отлавливать диких животных и приручать их к жизни в домашних условиях. Человек отбирал и оставлял на потомство здоровых животных с наиболее ценными для себя качествами, закрепляя, таким образом, их в последующих поколениях. Позднее он стал применять скрещивание и другие методы создания новых пород. В результате были выведены многочисленные породы сельскохозяйственных животных, полезные качества которых намного превышали таковые их диких предков. Так, например, самки тура европейского – предка коров – кормили теленка молоком лишь 3-4 месяца. Выведенные человеком лучшие молочные породы коров доятся до 10 месяцев в году и дают в десятки раз больше молока. Огромно разнообразие пород лошадей, коз, овец, свиней, кроликов и других млекопитающих, которых выращивает человек в целях получения различных полезных продуктов.

Звероводство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением на зверофермах ценных пород зверей с целью получения пушнины и мяса. Пушнину получают, разводя серебристо-черных и платиновых лисиц, голубых песцов, норок с различной окраской меха. Ценный красивый буровато-коричневый мех и вкусное мясо поставляют полуводные грызуны нутрии. При выращивании на фермах кроликов разных пород получают диетическое мясо, мех и ценный подшерсток (пух).

Некоторые виды млекопитающих (мыши, крысы, суслики, хомяки) питаются хлебными злаками и при большой численности их популяций могут наносить значительный материальный ущерб. Мышевидные грызуны повреждают посевы сельскохозяйственных растений, поедая их стебли, листву, семена, плоды. Многие из них являются переносчиками возбудителей опасных для человека и домашних животных заболеваний. Распространенные повсеместно крысы, поедая растительную и животную пищу, при массовом размножении могут нанести значительный ущерб пищевым запасам человека. Живя в туннелях, они могут повреждать электропроводку.

В результате чрезмерной эксплуатации человеком многих видов промысловых млекопитающих, разрушения и загрязнения среды их обитания

673

численность этих видов значительно снизилась, а некоторые из них находятся на грани вымирания. Мерами сохранения диких животных является регуляция периода и количества их добычи, соблюдение методов добычи, охрана охотничьих угодий, подкормка диких животных в морозные снежные зимы. Большой эффект в деле охраны диких зверей дает создание охраняемых территорий – заповедников, национальных парков, заказников. Для разведения редких видов зверей создаются питомники.

ТЕМА 34: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОТНЫХ

ПЛАН:

34.1Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

34.2Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных

34.1 Эволюция животного мира, направления в эволюции систем органов

Животные прошли долгий эволюционный путь развития – более 2 млрд. лет. В период от архейской до кайнозойской эры одни организмы сменяли других, наблюдались эпохи расцвета и упадка определенных классов, периоды полного вымирания отдельных филогенетических ветвей и небывалого развития.

Эволюция животных идет по линии морфофизиологического прогресса.

Выдающийся русский ученый А. Н. Северцев обосновал пути биологического прогресса и показал противоположную сторону эволюции – биологический регресс. Биологический прогресс достигается несколькими путями. Первый из них – морфофизиологический прогресс, который А. Н.

Северцев назвал ароморфозом. При этом жизнедеятельность организмов поднимается на более высокую ступень.

К числу ароморфозов (сейчас более употребительным термином является арогенез) следует отнести: возникновение многоклеточной организации животных, появление разнополости и соответственно развитие двух типов гамет, образование фагоцитобласта у беспозвоночных, возникновение билатеральной организации и др.

Для каждой группы организмов типичны свои формы арогенезов. Для класса насекомых: развитие расчлененных конечностей, появление тра- хейной дыхательной системы, появление способности к полету, развитие твердого хитинового панциря, препятствующего испарению воды, концентрация центральной нервной системы.

Все это объясняет преимущества насекомых среди наземных животных. Поэтому можно считать, что каждый новый тип организации

674

является результатом арогенезов.

Другой путь, ведущий к биологическому прогрессу, – это идиоадаптации, или, как чаще говорят, – идиогенезы. В данном случае эволюция направлена в сторону специализации и адаптации к конкретной экологической обстановке. Это наиболее обычный путь эволюции, на котором организмы приобретают известные преимущества в борьбе, за существование, но они носят частный характер.

У насекомых к числу идиогенезов можно отнести варианты строения ротовых аппаратов, позволяющие использовать разные источники питания. Идиогенезы лежат в основе видовой дифференцировки и ведут к повышению многообразия жизненных форм.

В животном мире наблюдается и регрессивная эволюция, когда новые систематические единицы происходят от более высокоорганизованных групп. Особенно часты случаи биологического регресса среди сидячих форм или паразитических организмов.

К упростившим свою организацию потомкам более сложно организованных животных можно отнести класс мшанок, отряд усоногих раков, червецов и щитовок среди насекомых. При переходе к паразитическому образу жизни нередко утрачиваются многие органы чувств, иногда весь пищеварительный тракт, локомоторные органы и т. п.

Все эволюционные пути – арогенез, идиогенез и морфофизиологический регресс – ведут к биологическому прогрессу.

Эволюция животного мира базируется на определенных закономерностях.

1.Прежде всего, эволюция – адаптивна, т.е. эволюционные изменения всегда являются приспособлениями к изменившимся условиям среды.

2.Части и органы организма взаимозависимы и изменения одних влекут за собой изменения других. Эта закономерность получила название

принципа корреляции.

3.Основным принципом прогрессивного усложнения организации является установленный Г. Мильн-Эдвардсом принцип дифференциации, основанный на разделении труда. Целое, несущее общие жизненные функции, расчленяется на части с разными, более специализированными функциями. Но хотя части организма получают свои особые функции, все они обеспечиваются общими функциями (особенно обмена), без которых нет жизни.

Дифференцировка тела на эктодерму и энтодерму и разделение

«труда» между ними означает одновременно централизацию питания.

Образование мезенхимы с широкими межклеточными пространствами в среднем слое позволило обеспечить более равномерное распределение пищевого материала по клеткам тела.

Возникновение органов кровообращения объединило функции распределения в одной системе и др.

4.Эволюционные преобразования органов происходят каждый раз по-

675

новому и не являются точным повторением однажды пройденного пути. За-

кон Долло: «Организм не может вернуться даже частично к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков». И далее: «Организм никогда не возвращается точно к прежнему состоянию, даже в том случае, если он оказывается в условиях существования, тождественных тем, через которые он прошел».

Пример. Наземные позвоночные произошли от рыб, и пятипалая конечность возникла из парного плавника. Наземное позвоночное может вернуться к жизни в воде, и при этом пятипалая конечность вновь приобретет форму плавника. Но внутреннее строение плавникообразной конечности – ласта сохраняет основные признаки пятипалой конечности и не может вернуться к исходному состоянию рыбьего плавника.

Пример. Крылья пингвинов превратились в ласты, но скелет этой конечности принципиально отличается от плавника рыбы.

Подобные примеры подтверждают невозможность повторного филогенетического появления абсолютно одинаковых систем органов и тканей. Тем более невероятно повторение уникального сочетания признаков, свойственных каждой группе организмов. Поэтому необходимо заботиться

осохранении всех уникальных групп животных, созданных эволюцией.

5.Основное значение в эволюции животных имеет процесс олигомеризации (уменьшения), который обычно связан с рудиментацией и полной редукцией гомологичных органов. Явления олигомеризации прослеживаются, например, в изменении числа парных конечностей у членистоногих или уменьшении числа гонад у ресничных червей.

6.Непрерывность обновления форм жизни в филогенетических ветвях

(закон неограниченности эволюционного процесса).

Вид всегда находится на пути к недостижимому абсолютному совершенству. На протяжении веков в результате деятельности организмов меняется среда обитания, к которой они приспособлены. Через механизмы естественного отбора возникают новые формы отношений организмов со средой и вырабатываются новые приспособления. Эти процессы ведут к различным изменениям в теле животных и коррелируются с отбором новых генетических характеристик. Единство организмов и среды – самодвижущаяся система, которая обязательно и непрерывно развивается.

7.Связь между индивидуальным и историческим развитием животных,

онтогенезом и филогенезом.

Согласно закона зародышевого сходства, чем более ранние стадии индивидуального развития исследуются, тем больше сходства обнаруживается между различными организмами. Иначе говоря, зародыши разных групп животных на ранних стадиях развития чрезвычайно схожи. Различия формируются впоследствии. Биогенетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера «Онтогенез является кратким и быстрым повторением филогенеза». Процесс повторения филогенетических признаков в онтогенетическом развитии называется рекапитуляцией.

676

Недостаток закона в том, что он историю взрослого организма отрывал от истории эмбриона. Этот недостаток был устранен в теории филэмбриогенезов Северцева.

Филэмбриогенезы – такие изменения в онтогенезе, которые переходят во взрослое состояние и служат материалом для новых направлений филогенеза.

Способов филэмбриогенетических изменений несколько.

Это анаболии, или надставки конечных стадий зародышевого развития, девиации – отклонения от типичного развития на одной из средних стадий эмбриогенеза, архаллаксисы – изменения на начальных стадиях эмбриогенеза.

Рекапитуляции четко выявляются при анаболиях, захватывают лишь часть онтогенеза при девиациях и совсем не обнаруживаются при архаллаксисах.

В1927 г. русский биолог Ю. А.Филипченко предложил разделить эволюцию на два процесса – микроэволюцию и макроэволюцию.

Микроэволюция – это дивергенция от популяционного до видового уровня, а макроэволюция – дивергенция на уровне выше вида.

Воснове микроэволюции – мутационная изменчивость под контролем естественного отбора. На характер процессов микроэволюции могут оказывать влияние колебания численности популяции (волны жизни), обмен генетической информацией между ними, их изоляция и дрейф генов. Микроэволюция лежит в основе процесса видообразования.

Микроэволюционные события происходят в популяциях живых организмов.

Именно популяция, а не вид, является элементарной эволюционной единицей благодаря длительности своего существования. Всякий новый вид при своем возникновении проходит стадию популяции родительского вида.

Эволюционный процесс связан с изменениями в популяциях. Для того чтобы произошло самое незначительное эволюционное изменение популя-

ции, необходимо воздействие эволюционных факторов на элементарный эволюционный материал. В качестве такового выступают мутации, стойко меняющие характеристику всей популяции, т. е. наследственные изменения признаков. Мутационный процесс – поставщик эволюционного материала.

Вторым поставщиком материала для микроэволюции является пе- риодическое изменение численности особей, популяционные волны, или "волны жизни".

При изменении численности особей в популяции: 1. меняется интенсивность естественного отбора; 2. происходит резкое изменение генотипической структуры популяции и выведение редких прежде мутаций в другую среду.

Ипопуляционные волны, и мутационный процесс – факторы- поставщики эволюционного материала. При этом ряд генотипов случайно выводится на арену эволюции.

677

Фактором ускорения и закрепления возникших различий следует считать изоляцию. Изоляция, или возникновение барьеров, нарушающих свободное скрещивание, закрепляет возникшие случайно и под влиянием отбора различия в наборах генотипов в разных частях популяции. В результате действия изоляции из одной исходной популяции образуются две или более генотипически отличающихся популяции.

Важнейшим эволюционным фактором является естественный отбор.

Он действует в пределах каждой популяции, отбирая (или убирая) одни или другие генотипы, входящие в ее состав. В условиях меняющейся среды отбор приводит к замене одних количественно преобладающих генотипов другими.

Следует помнить, что в каждый определенный момент отбором оценивается не сам по себе генотип, а его внешнее выражение – фенотип, т. е. набор фенов – генетически обусловленных дискретных признаков.

Изучением фенотипов в нашей стране успешно занимались академик Н. И. Вавилов, генетики А. С. Серебровский и Н. В. Тимофеев-Ресовский, а в настоящее время А. В. Яблоков.

Макроэволюция, согласно современным представлениям, не имеет специфических механизмов и осуществляется только посредством процессов микроэволюции, являясь их совокупным выражением. Накопление микроэволюционных процессов внешне выражается в макроэволюционных явлениях. Только на уровне макроэволюции обнаруживаются общие тенденции, направления и закономерности эволюции органического мира, которые не поддаются наблюдению на уровне микроэволюции.

Число видов животных в различных частях земного шара неодинаково. По направлению от равнинных территорий тропической зоны до высоких широт и больших высот горных хребтов четко проявляется уменьшение разнообразия. Это явление носит название главного градиента разнообразия. Это касается как общего разнообразия, так и числа видов в отрядах и семействах. Неодинакова также плотность популяций одних и тех же видов в разных частях своего ареала.

Результат эволюции животного мира планеты – естественная смена одних организмов другими на геологических отрезках времени.

Процесс этот протекал крайне медленно и не идет ни в какое сравнение

стемпами вымирания. О темпах вымирания можно судить по таким цифрам:

с1600 по 1969 г. исчезли 38 видов млекопитающих и 94 вида птиц. В Красной книге насчитывается 236 исчезающих видов млекопитающих, 287 видов птиц, 36 видов амфибий и 119 видов рептилий. Данных о беспозвоночных животных, исчезнувших с лица Земли, не существует.

Только в Европе под угрозой исчезновения сейчас находится 53 % рыб, 45 % рептилий, 40 % птиц и 40 % млекопитающих. В Красной книге Республики Беларусь среди видов животных, требующих охраны, числятся 14 видов млекопитающих, 75 видов птиц, 2 вида рептилий, 1 амфибия, 5 видов рыб, 79 видов насекомых, 5 видов ракообразных и 1 вид моллюсков, всего 177 видов.

678

1.Одна из серьезнейших причин уменьшения биоразнообразия – из-

менение среды обитания животных и как следствие – фрагментация местообитаний. При этом в первую очередь теряются редкие, малочисленные виды. Если редкие виды хищников исчезают из экосистемы, последняя разрушается, так как нарушаются биотические связи. Биоценотические последствия антропогенных воздействий, меняющих вековые соотношения между массовыми и малочисленными видами, еще более опасны. Редкие виды в конце концов исчезают, а массовые или как их еще называют – сорные виды увеличивают свою долю в экосистемах. Между тем роль большинства видов животных в функционировании экосистем и поддержании их стабильности не изучена.

В настоящее время считаемся доказанным, что стабильное существование биосферы и ее функционирование зависят от совершенства регуляции происходящих в ней процессов. А оно может осуществляться только через разнообразие. Поэтому сохранение биологического разнообразия относится к числу важнейших мировых задач.

2.Изменения животного мира определенных районов могут иметь и другой характер. Наряду с уменьшением площади ареалов видов происходит

еерасширение, обусловленное различными причинами и часто прямо или косвенно связанными с деятельностью человека. Примеры такого рода хорошо известны. Прямое воздействие человека на животный мир выражается в образовании вторичных ареалов путем случайного или, наоборот, планомерного завоза животных в новые районы.

Случайный завоз возможен морским и сухопутным транспортом. Таким образом в Черном море появился новый вид усоногих раков – американский морской жолудь. Из дальневосточных морей в Балтику попал китайский мохнатый краб.

Используя транспортные средства, переселяются сухопутные животные – спутники человека – тараканы, комары, москиты, клопы. Вместе с посадочным материалом неумышленно были завезены многие насекомыевредители, в том числе такие опасные, как вредитель виноградной лозы – филлоксера, вредители цитрусовых – червецы и щитовки и многие другие. В случае пригодности новых местообитаний эти вредители не только укореняются в местах завоза, но и расселяются дальше.

Особое значение в обогащении фауны новыми для нее видами имеет сознательный завоз животных человеком. Теперь уже трудно перечислить акклиматизированные виды зверей, птиц, рыб, моллюсков и насекомых. Из Южной Америки в Европу завезли нутрию. Сейчас она стала обычным видом в Европе и у нас в Беларуси. В целях биологической борьбы с вредными насекомыми интродуцируются их естественные враги – хищные и паразитические насекомые. Растительноядных насекомых завозят для борьбы с сорняками. Все эти мероприятия требуют тщательной предварительной подготовки, изучения потребностей акклиматизируемых видов, их возможных конкурентов в новых местах и т. д.

679

Прекрасный пример роли человека как фактора, содействующего изменению фауны и расширению ареалов многих видов, демонстрирует природа Новой Зеландии. Острова, не имевшие до колонизации европейцами ни одного вида млекопитающих, получили их в большом количестве. Среди них еж, горностай, хорек, ласка, черная и серая крысы, кролик, заяц, серна (все из Европы), олени аксис и замбар (из Азии) американский лось и виргинский олень (из Америки) и т. д.

Увеличение численности и расширение ареалов животных в природе происходят и естественным путем без вмешательства человека. Это нормальный процесс, основанный на динамике численности популяций. Если рождаемость в популяции какого-нибудь вида превышает смертность и это продолжается в течение длительного времени, то происходят выселение части популяции за пределы ее ареала и заселение новых территорий. Процесс этот идет большей частью постепенно и только длительный мониторинг может уловить описанную тенденцию. Постепенно расселяется на север России заяц русак, на запад лось, который уже встречается на территории Германии и Австрии. Быстрые темпы расселения и появления на новых территориях не так часты. Они получили название инвазий. Так, кольчатая горлица до 1925 г. не встречалась севернее Болгарии, однако за 30 лет она стала гнездовой птицей Франции, Бельгии, Голландии, Дании, а в 1957-1958 гг. отмечалась на гнездовании в Шотландии, Южной Швеции и в Прибалтике. О быстром расселении колорадского жука известно всем. Это пример комбинированного расселения: завоз с картофелем и самостоятельные залеты.

Все случаи появления в местных фаунах новых для них видов требуют внимательного рассмотрения и изучения. Как правило, все-таки это результат изменения окружающей среды; то ли исчезновение препятствий к расселению, то ли какие-то действия человека – вырубка лесов, распашка целины, мелиорация ландшафта и т. п.

Наряду с чисто практическими результатами исчезновения одних видов и вселения других в определенные экосистемы эта проблема имеет и теоретический интерес. В любом из этих случаев мы имеет дело с перестройкой взаимоотношений между видами в цепях питания, системе доминирования и другими биоценотическими последствиями, что становится уже предметом изучения экологии сообществ. Так, если из состава местной фауны выпадает растительноядный вид, регулировавший численность определьнного растения, то это может привести к возрастанию плотности популяции другого фитофага, пребывавшего ранее в угнетенном состоянии. В итоге возможны изменения состава его хищников и паразитов, т. е. всего состава консорции. Эти события могут оказаться и практически важными для хозяйства, чему уже есть примеры. Химическая борьба с вредителями сельскохозяйственных культур нередко оказывается неэффективной, из-за того что пестициды в первую очередь уничтожают хищных насекомых как концевых звеньев пищевой цепи, а это приводит к увеличению численности

680

вредителей. Все это заставляет очень внимательно просчитывать возможные последствия антропогенного вмешательства в экомистемы.

С другой стороны, все изменения в составе фаун вызывают пристальное внимание зоогеографов, поскольку они влекут за собой перестройку границ ареалов.

И еще одна проблема возникает в эпоху кардинальных перестроек в экосистемах нашей планеты: эволюционные последствия прямого или косвенного воздействия деятельности человека. Не исключено, что целенаправленное и долгосрочное воздействие может вызвать изменения темпов эволюции определенных видов животных, особенно скорости мутационного процесса, дрейфа генов и т. д. Все это объясняет важное значение результатов воздействия антропогенных факторов на биосферу и то внимание, которое уделяется этой проблеме в наше время.

34.2 Основные палеохронологические этапы эволюции животных, ключевые ароморфозы животных

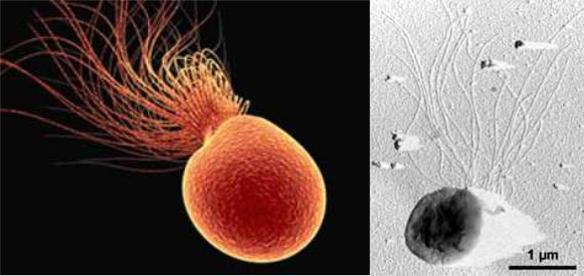

Клеточность

Первыми (в Архее) появились одноклеточные организмы, в клетках которых не было сформированного ядра: археи и бактерии (рисунок 34.1, 34.2). Питались они готовыми органическими веществами, т.е. были

гетеротрофами.

Рисунок 34.1 – Археи: пирококкус и термококкус