Osnovy_zoologii

.pdf

631

Между ветвями нижней челюсти помещается мускулистый язык. Позади ротовой области располагаетсяглотка, в верхнюю часть которой открываются внутренние ноздри и евстахиевы трубы, а на нижней поверхности расположена щель, ведущая в гортань.

Пищевод хорошо развит, мускулатура его чаще гладкая, но у жвачных сюда из глоточной области проникает поперечнополосатая мускулатура. Эта особенность обеспечивает произвольное сокращение пищевода при отрыгивании пищи.

Желудок явственно обособлен от других отделов пищеварительного тракта и снабжен многочисленными железами.

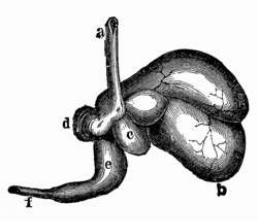

Объем желудка и его внутреннее строение различны у разных видов, что связано с характером пищи. Наиболее сложно устроен желудок у жвачных копытных (рисунок 32.11). Он состоит из рубца, внутренняя поверхность которого несет твердые вздутия; сетки, стенки которой разделены на ячейки; книжки со стенками, несущими продольные складки и сычуга, или железистого желудка. В рубце пища под влиянием слюны и деятельности бактерий подвергается брожению. Затем благодаря перистальтическим движениям из рубца пища поступает в сетку. Из сетки пищевая масса отрыгивается в ротовую полость, где размельчается и смачивается слюной, заглатывается и по узкому желобку, соединяющему пищевод с книжкой, попадает в книжку. Из книжки полужидкая масса попадает в сычуг, или железистый желудок.

Собственно кишечник подразделяется на тонкий, толстый и прямой отделы. У видов, питающихся грубым растительным кормом, на границе тонкого и толстого отделов отходит слепая кишка, у некоторых (зайцы, полуобезьяны) заканчивающаяся червеобразным отростком. Слепая кишка выполняет роль «бродильного» чана и развита тем сильнее, чем больше растительной клетчатки поглощает животное. Длина кишечника и его отделов очень варьирует.

a – пищевод; b – рубец; c – сетка; d – книжка; e – сычуг; f – тонкая кишка

Рисунок 32.11 – Строение желудка коровы

632

Под диафрагмой расположена печень. Желчный проток впадает в первую петлю тонких кишок. Поджелудочная железа лежит в складке брюшины. Ее проток также впадает в первую петлю тонких кишок.

Органы дыхания млекопитающих – легкие. Роль кожи в газообмене незначительна: только около 1% кислорода поступает через кожные кровеносные сосуды. Суммарная дыхательная поверхность легких у млекопитающих в 50–100 раз больше, чем поверхность кожи.

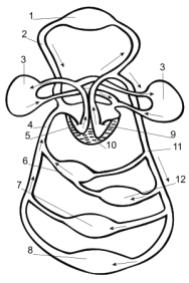

Усложняется строение верхней гортани (рисунок 32.12). В основании ее лежит кольцеобразный перстневидный хрящ; передняя и боковые стенки гортани образованы свойственным только млекопитающим щитовидным хрящем. Над перстневидным хрящем по бокам спинной стороны гортани находятся парные черпаловидные хрящи. К переднему краю щитовидного хряща примыкает тонкий лепесткообразный надгортанник. Между перстневидным и щитовидным хрящами расположены мешковидные полости

– желудочки гортани. Голосовые связки в виде парных складок слизистой оболочки гортани лежат между щитовидными и черпаловидными хрящами. Хорошо развиты трахея и бронхи.В легких бронхи делятся на большое число мелких веточек – бронхиолы, которые заканчиваются альвеолами, имеющими ячеистое строение (общая поверхность альвеол у человека равна 90 м²). В альвеолах ветвятся кровеносные сосуды.

Обмен воздуха в легких обусловлен изменением объема грудной клетки, возникающим в результате движения ребер и диафрагмы. Число дыхательных движений зависит от величины животного, что связано с различием в интенсивности обмена веществ. Вентиляция легких не только обуславливает газообмен, но и имеет существенное значение для теплорегуляции.

1 – надгортанник; 2 – большие рога подъязычной кости; 3 – связки между подъязычной костью и щитовидным хрящом; 4 – черпаловидные хрящи; 5 – щитовидный хрящ; 6 –

633

перстневидный хрящ; 7 – дыхательное горло;8 – санториниевы хрящи

Рисунок 32.12 – Гортань человека (вид сзади)

Кровеносная система, призванная обеспечивать снабжение тканей тела кислородом и питательными веществами и освобождение их от продуктов распада, достигает у млекопитающих большого совершенства. Центральный орган кровообращения – четырехкамерное сердце, ритмичные сокращения мускулатуры которого заставляют кровь циркулировать по кровеносным сосудам. Оно состоит из правого и левого желудочков, а также правого и левого предсердий. Предсердия собирают поступающую к сердцу по венам кровь и направляют ее в желудочки, а те, сокращаясь, выбрасывают кровь в артерии. Камеры сердца сообщаются между собой и с магистральными сосудами – аортой, легочным стволом – при помощи отверстий, снабженных клапанами. Сердце заключено в околосердечную сумку – перикард.

В артериальной системе млекопитающих имеется только одна левая дуга аорты, отходящая от левого желудочка (рисунок 32.13). От аорты отходит безымянная артерия, которая делится на правую подключичную артерию, правую и левую сонные артерии.Левая подключичная артерия от аорты отходит самостоятельно.От аорты в некоторых случаях может отходить самостоятельно и левая сонная артерия.Спинная аорта лежит под позвоночным столбом (как и у всех позвоночных), от нее отходит ряд ветвей к мускулатуре и внутренним органам.

1– голова и передние конечности; 2– передняя полая вена; 3–легкое; 4– задняя полая вена; 5– правое сердце; 6–печень; 7–почки; 8– задние конечности и хвост; 9– левое сердце; 10– межжелудочковая перегородка; 11–аорта; 12–кишечник

Рисунок 32.13 – Схема строения кровеносной системы млекопитающих

Для венозной системы характерно отсутствие воротного кровообращения в почках. Левая передняя полая чаще всего сливается с

634

правой передней полой веной, которая и изливает всю кровь от переднего отдела тела в правое предсердие. Характерно наличие остатков передних кардинальных вен – непарных вен. У большинства животных правая непарная вена самостоятельно впадает в переднюю полую вену. Левая непарная вена утрачивает связь с полой веной и впадает в правую непарную вену через поперечную вену.

Относительные размеры сердца различны у видов с разным образом жизни и с различной интенсивностью обмена веществ. Так, сердечный индекс (относительная масса сердца, выраженная в процентах к общей массе тела) у африканского слона – 0,4, у обыкновенной землеройки – 1,4.

Кровяное давление у млекопитающих столь же высокое, как и у птиц: у крысы – 130/90, у собаки – 112/56 (у чешуйчатых – 14/10 … 80/60, у амфибий

– 22/12 …30/25).

Общее количество крови у млекопитающих больше, чем у позвоночных нижестоящих групп. Выгодно отличается кровь млекопитающих и по ряду ее биохимических свойств, отчасти связанных с безъядерностью эритроцитов. Млекопитающие отличаются и большей кислородной емкостью крови. Это связано с большим числом эритроцитов и большим количеством гемоглобина. У хрящевых рыб она ровна – 6,0 об.% (% на единицу объема), у млекопитающих – 15,0 – 24,0 об.%.

Нервная система. Головной мозг характеризуется относительно крупными размерами, что обусловливается увеличением объема полушарий переднего мозга и мозжечка. Развитие переднего мозга выражается в разрастании его крыши – вторичного мозгового свода (неопаллиума), а не полосатых тел как у птиц. Вторичный мозговой свод состоит из нервных клеток и безмякотных нервных волокон. В связи с развитием коры мозга серое мозговое вещество у млекопитающих расположено поверх белого вещества. В коре мозга расположены центры высшей нервной деятельности. Сложное поведение млекопитающих, сложные реакции их на различные внешние раздражения прямым образом связаны с прогрессивным развитием коры полушарий переднего мозга. Кора обоих полушарий связана комиссурой из белых нервных волокон, так называемым мозолистым телом. Кора переднего мозга включает 7 слоев нервных клеток и покрыта многочисленными бороздами, увеличивающими ее площадь: сильвиева борозда– отделяет лобную долю коры от височной доли; ролондова борозда

– отделяет сверху лобную долю коры от теменной доли.

Промежуточный мозг сверху невиден. Эпифиз, гипофиз, гипоталамус

невелики, но важны функционально. Средний мозг подразделен двумя взаимно перпендикулярными бороздами на четыре бугра. Мозжечок велик и дифференцирован на несколько отделов, что связано с очень сложным характером движений у зверей. Продолговатый мозг важен ядрами центров дыхания, кровообращения, пищеварения и пр.

Органы чувств. Обонятельные органы развиты очень хорошо.Только у полностью водных зверей (китов) обоняние понижено.Тюлени же обладают

635

очень острым обонянием. Прогрессивное развитие обонятельных органов выражается в увеличении объема обонятельной капсулы и в ее усложнении вследствие образования системы обонятельных раковин. У некоторых (сумчатые, грызуны, копытные) имеется обособленный отдел обонятельной капсулы (якобсонов орган), открывающийся самостоятельно в небно-носовой канал. Служит для распознавания запаха пищи во рту.

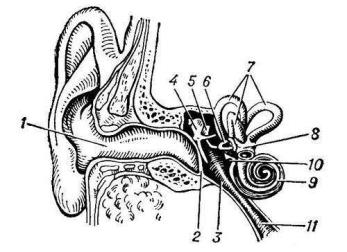

Орган слуха развит очень хорошо. В его состав, кроме внутреннего и среднего уха, входят два новых отдела: наружный слуховой проход и ушная раковина (отсутствует у водных и подземных зверей) (рисунок 32.14). Внутренний канал слухового прохода затянут барабанной перепонкой, за которой лежит полость среднего уха.Вней находятся три слуховые косточки (молоточек, наковальня, стремечко). Молоточек (гомолог сочленовной кости) упирается в барабанную перепонку, к нему подвижно прикреплена наковальня (гомолог квадратной кости), которая, в свою очередь, соединена со стремечком (гомолог гиомандибуляре).Стремечко упирается в овальное окно перепончатого лабиринта внутреннего уха.

В строении внутреннего уха отмечается сильное развитие улитки и наличие кортиева органа – тончайшие волокона в числе нескольких тысяч натянуты в канале улитки. При восприятии звука эти волокна резонируют, чем обеспечивается более тонкий слух млекопитающих.

1 – наружный слуховой проход; 2 – барабанная перепонка; 3 – полость среднего уха (барабанная полость); 4 – молоточек; 5 – наковальня; 6 – стремечко; 7 – полукружные

каналы; 8 – преддверие; 9 – улитка; 10 – овальное окно; 11 – евстахиева труба

Рисунок 32.14 – Схема строения уха человека

Описанная система обеспечивает значительно более совершенную передачу звуковой волны, уловленной ушной раковиной и прошедшей по слуховому проходу к среднему, а затем к внутреннему уху. У ряда зверей обнаружена способность к эхолокации (летучие мыши, дельфины, тюлени, землеройки).

636

Органы зрения в жизни зверей имеют меньшее значение. На неподвижные предметы они обычно обращают мало внимания, и к стоящему человеку могут вплотную подойти даже такие осторожные звери, как лисицы, зайцы, лоси. Острота зрения и развитие глаз различны и связаны с условиями существования. Аккомодация происходит только путем изменения формы хрусталика под действием ресничной мышцы. Цветное зрение сравнительно с птицами развито слабо. Почти весь спектр способны различать лишь высшие обезьяны Восточного полушария. Европейская рыжая полевка различает только красный и желтый цвет. У опоссума, лесного хоря и др. цветное зрение вообще не обнаружено.

Осязание связано с наличием осязательных волос, или вибрисс.В отличие от обычных волосков, которые выполняют теплоизолирующую функцию, вибриссы выполняют функцию тактильную. Воздушные потоки отражаются от стоящих поблизости предметов и улавливаются вибриссами. Это свойство позволяет, например, кошке, независимо от зрения, определять расположение предметов и уклоняться от препятствий, не касаясь их даже в полной темноте. Нервные импульсы от вибрисс по нервам поступают в мозг. Мозг суммирует сигналы двух систем и на основании этих данных создает трехмерную картину окружающего мира.

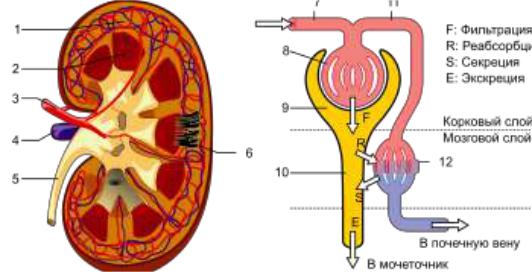

Выделительная система. Почки у млекопитающих тазовые – метанефрические, бобовидной или дольчатой формы (рисунок 32.15). На разрезе почка имеет два слоя: корковый и мозговой. В корковом слое расположены извитые канальцы, начинающиеся боуменовыми капсулами, внутри которых находятся клубки кровеносных сосудов (мальпигиевы тельца). В сосудистых клубочках осуществляется фильтрационный процесс, и в почечные канальцы профильтровывается плазма крови – так возникает первичная моча.

1 – корковый слой;2 – мозговой слой;3 – почечная артерия;4 – почечная вена;5 – мочеточник;6 – нефроны;7 – приносящая артериола;8 – сосудистый клубочек;9 – капсула

637

Шумлянского – Боумена;10 – почечные канальцы и петля Генле;11 – выносящая артериола;12 – околоканальцевые капилляры

Рисунок 32.15 – Строение почки и нефрона млекопитающих

В собирательных трубочках мозгового слоя происходит реабсорбция из первичной мочи воды, сахара и аминокислот. Собирательные трубочки концентрируются в группы (пирамиды) и открываются на конце сосочков, выдающихся в почечную лоханку. От почечной лоханки отходит мочеточник, впадающий в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря моча выводится по самостоятельному мочеиспускательному каналу. Основной конечный продукт белкового обмена у зверей (как и у рыб и амфибий) в отличие от рептилий и птиц не мочевая кислота, а мочевина. Такой тип белкового обмена возник в связи с наличием плаценты, через которую эмбрион может получать в неограниченном количестве воду из крови матери и также могут выводиться из развивающегося эмбриона токсические продукты белкового обмена.

Выделительную функцию частично выполняют и потовые железы, через которые выводятся растворы солей и мочевины.

32.3 Размножение и развитие. Забота о потомстве

Млекопитающие раздельнополы. Половая система образована парными семенниками у самцов и яичниками у самок.

Парные семенники по мере полового созревания опускаются из полости тела вниз и попадают в особый, расположенный снаружи, мешочек

–мошонку, сообщающуюся с полостью тела паховым каналом.

Ксеменнику прилегает зернистое тело – придаток семенника, морфологически представляющий клубок сильно извитых семявыносящих каналов семенника, гомологичный переднему отделу туловищной почки. От придатка отходит гомологичный вольфову каналу семяпровод, который в своем нижнем отделе, перед впадением в мочеполовой канал (мочеиспускательный и семяизвергательный), образует парные компактные тела – семенные пузыри. У млекопитающих они представляют железы, секрет которых принимает участие в образовании жидкой части сперм.

У основания полового органа лежит парная железа – предстательная, протоки которой также впадают в начальную часть мочеполового канала. Ее секрет – это основная часть жидкости, в которой находятся выделенные семенниками сперматозоиды. В итоге сперма это комбинация жидкостей, выделяемой предстательной железой и семенными пузырями (и некоторыми другими железами), и самих сперматозоидов. На нижней стороне полового органа проходит мочеполовой канал, вверх и по бокам канала лежат пещеристые тела, у многих млекопитающих между пещеристыми телами находится особая длинная кость.

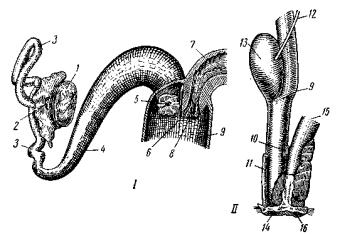

Парные яичники лежат в полости тела и прикреплены к спинной стороне брюшной полости брыжейками (рисунок 32.16).

638

Парные яйцеводы открываются в полость тела в непосредственной близости от яичников широкими воронками. Верхний извитой отдел яичников представляет фаллопиевы трубы. Далее идут расширенные отделы матки, которые открываются в непарное влагалище.Последнее переходит в короткий мочеполовой канал. В мочеполовой канал, кроме влагалища, открывается мочеиспускательный канал. Строение женских половых путей существенно различается у разных групп млекопитающих.

1 – яичник; 2 – воронка фаллопиевой трубы; 3 – правая фаллопиева труба; 4 – правая матка; 5 – устье правой матки; 6 – перегородка влагалища; 7 – левая матка; 8 –

устье левой матки; 9 – влагалище; 10 – куперова железа; 11 – пещеристое тело клитора; 12 – мочеточник; 13 – мочевой пузырь; 14 – мочеполовое отверстие; 15 – прямая кишка; 16 – заднепроходное отверстие

Рисунок 32.16 – Половые органы самки кролик

Оплодотворение у млекопитающих внутреннее. Млекопитающие – живородящие (за исключением утконоса и ехидны).

На ранних этапах развития зародыши млекопитающих во многом сходны с зародышами земноводных и пресмыкающихся. Они имеют хорду, жаберные щели и другие признаки.

Во время развития эмбриона в матке формируется детское место, или плацента, которая возникает путем срастания наружной стенки аллантоиса с серозой, в результате формируется губчатое образование – хорион. Хорион образует ворсинки, которые соединяются или срастаются с разрыхленным участком эпителия матки. В этих местах кровеносные сосуды детского и материнского организмов сплетаются, но не сливаются, и таким образом устанавливается связь между кровяными руслами эмбриона и самки. В результате обеспечивается газообмен в теле зародыша, его питание и удаление продуктов распада. Характер расположения ворсинок различен у разных групп зверей. Диффузная плацента – ворсинки распределяются равномерно по хориону (китообразные, многие копытные, полуобезьяны). Дольчатая плацента – ворсинки собраны в группы, распределенные по всей поверхности хориона (большинство жвачных). Дискоидальная плацента –

639

ворсинки располагаются на ограниченном, дисковидном, участке хориона (насекомоядные, грызуны, обезьяны).

Длительность развития зародышей в матке (беременность) различна у разных млекопитающих. Обычно чем меньше млекопитающее, тем короче срок беременности: мелкие зверьки (мыши, хомяки) вынашивают детенышей в утробе 11–15 суток; средние по величине (кролики) – 1 месяц; крупные (лоси, коровы) – около 9 месяцев.

После того как детеныш полностью сформируется, у матери наступают роды. Благодаря сильным сокращениям стенок матки плод выталкивается наружу через половое отверстие. Родившись, детеныш делает первый вдох. После этого пуповина зародыша, через которую он был связан с плацентой, разрывается или перегрызается самкой.

Родившийся детеныш вскармливается материнским молоком, образующимся в их млечных железах ко времени родов. Молоко обладает высокой питательностью и содержит все вещества, необходимые для роста и развития потомства.

У разных видов млекопитающих новорожденные детеныши развиты неодинаково. Млекопитающие, обитающие в открытых местах, не имеющие убежищ и спасающиеся от врагов бегством, как правило, рождают зрячих детенышей, покрытых шерстью и способных самостоятельно передвигаться за матерью (лошади, зебры, козы, овцы, сайгаки, джейраны и др.).

Млекопитающие, устраивающие норы или гнезда, в которых их потомство защищено от врагов, рождают беспомощных, голых и слепых детенышей (кролики, белки, лисицы, собаки, кошки). Мать оберегает и долго вскармливает их.

Никакие другие животные не окружают своих детенышей такой заботой и не тратят столько времени на их воспитание, как млекопитающие (рисунок 32.17). Особенно развит инстинкт заботы о потомстве у тех млекопитающих, детеныши которых рождаются беспомощными. Матери согревают их теплом своего тела, вылизывают, защищают от врагов, учат находить пищу. Некоторые млекопитающие (летучие мыши, коала) носят детенышей на себе.

640

Рисунок 32.17 – Забота о потомстве у млекопитающих

ТЕМА 33: МНОГООБРАЗИЕ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КЛАССА МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ПЛАН:

33.1Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

33.2Домашние млекопитающие и их происхождение

33.3Тероморфные рептилии – предки млекопитающих

33.4Экономическое и экологическое значение млекопитающих

33.1Разнообразие млекопитающих в связи со средой обитания

Всистематике млекопитающих различают два подкласса: Первозвери (Prototheria) с одним отрядом Однопроходные (Monotremata) и Настоящие звери (Theria) с двумя инфраклассами: Низшие звери (Metatheria) с одним отрядом Сумчатые (Marsupialia) и Плацентарные, или Высшие звери (Eutheria) с 17–18 отрядами.

К подклассу Первозвери относятся наиболее примитивные из ныне живущих млекопитающих. Они единственные млекопитающие, которые, подобно птицам или рептилиям, размножаются, откладывая яйца. Первозвери вскармливают своих детенышей молоком и потому причисленны к классу млекопитающих. У самок сосков нет, и детеныши слизывают молоко, выделяемое трубчатыми молочными железами, прямо с шерсти на брюхе матери.

Отряд Однопроходные(Monotremata) объединяет всего два семейства:

утконосовые (Ornithorhynchidae) и ехидновые (Tachyglossidae). Утконосы и