Osnovy_zoologii

.pdf

541

У хамелеонов, некоторых ящериц и змей задняя часть легких имеет тонкостенные пальцевидные выросты – подобие воздушных мешков птиц; в их стенках окисления крови не происходит. Эти «резервуары» воздуха обеспечивают эффект шипения, облегчают газообмен при длительном прохождении пищи по пищеводу и при нырянии.

Выделение шейного отдела сопровождается дифференцировкой дыхательных путей: оформляется гортань – поддерживаемая непарным перстневидным и парным черпаловидным хрящами; от гортани отходит длинная трахея, которая делится на два бронха, идущих в легкое.

Возникновение грудной клетки делает возможным иной, чем у амфибий, механизм воздушного дыхания: воздух не заглатывается ртом, а втягивается в легкие и выталкивается обратно путем расширения и сужения грудной клетки, обусловленных движением ребер и межреберной мускулатуры. Такой тип дыхания свойствен высшим позвоночным.

Более сложная структура легких обеспечивает и более совершенный газообмен. Увеличивается частота вентиляции легких. Она меняется в зависимости от температуры внешней среды, что имеет некоторое терморегуляционное значение.

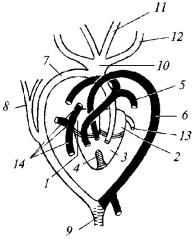

Органы кровообращения. Характерно более полное разделение артериального и венозного потоков крови, что обусловлено изменениями в сердце, в артериальной и венозной системах (рисунок 28.11). Сердце, как и у амфибий, трехкамерное, но в желудочке имеется неполная перегородка, и в состоянии систолы делит желудочек на короткий момент на левую и правую части. У крокодилов перегородка почти полная, и сердце можно считать четырехкамерным.

1 – правое предсердие; 2 – левое предсердие; 3 – желудочек; 4 – неполная перегородка, разделяющая желудочек на левую и правую половины; 5 – легочная артерия; 6 – левая дуга аорты; 7 – правая дуга аорты; 8 – подключичная артерия; 9 – спинная аорта; 10 – общий ствол сонных артерий; 11 – левая внутренняя сонная артерия, 12 – левая наружная сонная артерия; 13 – легочная вена; 14 – задняя полая вена и передние полые (яремные) вены

Рисунок 28.11 – Сердце и основные сосуды ящерицы

542

Сердечный индекс (отношение массы сердца к массе тела в процентах) заметно больше, чем у амфибий (до 2,1%, у амфибий 0,99%). Частота пульса возрастает до 65 ударов в минуту (прыткая ящерица), у травяной лягушки она равна 40-50 ударам в минуту. Следовательно, кровоток у рептилий более быстрый, чем у амфибий, что является важной предпосылкой интенсификации обмена веществ.

Артериальная система имеет ряд существенных особенностей: артериальный ствол разделен на три сосуда, самостоятельно отходящих от различных частей желудочка; от правой части желудочка (венозная кровь) – общий легочной сосуд – делится на левую и правую легочные артерии; от левой части желудочка (артериальная кровь) – правая дуга аорты – от нее отходят сонные и подключичные артерии; от середины желудочка (смешанная кровь) – левая дуга аорты – вместе с правой дугой образуют спинную аорту (смешанная кровь с преобладанием артериальной) – внутренние органы и мускулатура; в области таза от спинной аорты отходят подвздошные артерии – к задним конечностям и к хвосту.

Венозная система не имеет столь существенных особенностей, как артериальная: Из хвостового отдела – хвостовая вена – делится на 2 тазовые вены; тазовые вены принимают сосуды от задних конечностей – отделяют от себя 2 воротные вены почек – они объединяются в брюшную вену; брюшная вена, приняв ряд вен от внутренних органов, впадает в печень, образует воротную систему кровообращения. Из почек – нижняя полая вена – принимает печеночную вену – в правое предсердие. От головы – парные яремные – соединяются с парными подключичными венами – образуют 2 передние полые вены – в правое предсердие. Легочные вены – в левое предсердие.

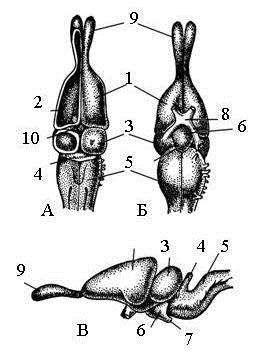

Нервная система более совершенна, чем у амфибий (рисунок 28.12): полушария переднего мозга относительно крупнее, так что промежуточный мозг сверху почти не виден; большая часть переднего мозга состоит из полосатых тел; кора представлена архипаллиумом; в связи со значительным развитием полушарий переднего мозга промежуточный мозг сверху почти не виден.

Хорошо развиты теменной орган (воспринимает световые раздражения) и эпифиз; средний мозг увеличен, мозжечок сильно развит. продолговатый мозг образует в вертикальной плоскости ясный изгиб, что характерно для всех высших позвоночных. черепных нервов XI пар.

Поведение рептилий по сравнению с амфибиями иное: у них в 2 раза быстрее формируются новые условные рефлексы.

Органы чувств в большей мере соответствуют наземному образу жизни.

Механические раздражения воспринимаются так называемыми осязательными «волосками», расположенными на чешуйках и связанными со скоплениями чувствующих клеток, лежащими под эпидермисом.

543

Глаза защищены подвижными веками (верхним и нижним) и мигательной перепонкой. У змей и гекконов веки сращены и прозрачны. Фокусировка зрения достигается как перемещением хрусталика относительно сетчатой оболочки, так и изменением его кривизны, что в условиях наземной среды улучшает рассматривание предметов, находящихся на разном расстоянии. Некоторые дневные виды обладают цветовым зрением. У ящериц хорошо развит теменной глаз – светочувствительный орган, расположенный на темени.

1 – передний мозг, 2 – полосатое тело, 3 – средний мозг, 4 – мозжечок, 5 – продолговатый мозг, 6 – воронка, 7 – гипофиз, 8 – хиазма, 9 – обонятельные доли, 10 – эпифиз

Рисунок 28.12 – Головной мозг ящерицы: А – сверху, Б – снизу, В – сбоку

Орган слуха состоит из среднего (одна косточка – стремя) и внутреннего уха. Но перепончатый лабиринт более дифференцирован: в нем обособлен мешкообразный выступ – зачаток улитки. У ящериц намечается наружный слуховой проход. Рептилии воспринимают звуки в диапазоне 20– 6000 герц. Обоняние по сравнению с земноводными развито лучше, позволяя многим ящерицам находить пищу, находящуюся под поверхностью песка на глубине до 6–8 см. Серединная часть носового хода делится на нижний, дыхательный и верхний, собственно обонятельный, отделы. В начале носового хода обособляется преддверие, а его задний отдел, открывающийся в глотку, представляет собой носоглоточный ход.

Есть специализированный якобсонов орган – извитая и слепо заканчивающаяся полость, отходящая вверх от крыши ротовой полости – для восприятия запахов пищи, уже находящейся во рту (рисунок 28.13).

544

Некоторые виды змей имеют орган термического чувства (между ноздрями и глазом), позволяющий на расстоянии (1–2 метра) улавливать тепло, исходящее от объекта добычи. Это дает возможность змеям охотиться на теплокровных животных, не видя их.

У змей имеется сейсмический слух (они хорошо воспринимают звуки, распространяющиеся по земле или по воде).

1 – преддверие; 2 – дыхательный отдел; 3 – обонятельный отдел; 4 – носоглоточный ход; 5

– якобсонов орган

Рисунок 28.13 – Обонятельный мешок и якобсонов орган у ящерицы

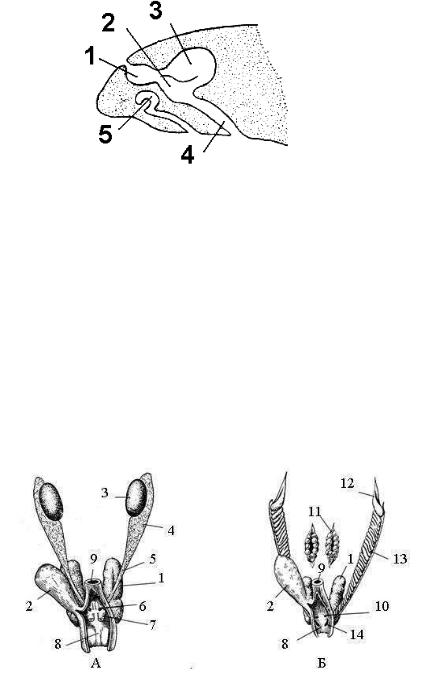

Органы выделения – тазовые почки (метанефрос). Тазовые почки развиваются позади зачатков туловищных почек из общей с ними зачатковой ткани. Туловищные почки формируются как зародышевые органы выделения, функционирующие до вылупления молодых животных из яйца и некоторое время после вылупления. После образования тазовых почек: у самок туловищные почки редуцируются, у самцов передние их части сохраняются и представляют собой придатки семенников, через которые проходят семявыносящие канальцы (рисунок 29.14).

1 – почка, 2 – мочевой пузырь, 3 – семенник, 4 – придаток семенника, 5 – семяпровод, 6 – мочеполовое отверстие самца, 7 – совокупительный мешок, 8 – полость клоаки, 9 – прямая кишка, 10 – мочевыделительное отверстие самки, 11 – яичник, 12 – яйцевод, 13 – воронка яйцевода, 14 – половое отверстие самки

Рисунок 29.14 –Мочеполовая система самца (А) и самки (Б) кавказской агамы

545

При развитии тазовой почки от вольфова канала отделяется канал, соединяющийся с выделительными трубочками новой почки. Таким образом, формируются мочеточники. Левый и правый мочеточники впадают со спинной стороны в клоаку, с брюшной стороны в клоаку открывается мочевой пузырь (у крокодилов, змей и некоторых ящериц – недоразвит). Заметно изменяется структура тазовой почки: в ней возрастает число нефронов – в среднем у рептилий их около 5 тысяч. Существенно меняется строение нефронов: достаточно явственно развитые сосудистые клубки есть только у черепах и крокодилов, у чешуйчатых – развиты слабо. Мочеотделение в этом случае осуществляется преимущественно за счет секреции извитыми канальцами нефронов. Скорость фильтрации мочи у рептилий значительно медленнее, чем у амфибий. Моча по мочеточникам собирается в клоаку, а из нее в мочевой пузырь, из которого в виде взвеси мелких кристаллов (кашицеобразная) выводится наружу. У рептилий, как и у наземных членистоногих, основным продуктом азотистого обмена является мочевая кислота, плохо растворимая в воде и требующая для выведения из организма небольшого количества воды. Следовательно, выделение продуктов жизнедеятельности у пресмыкающихся происходит с минимальными потерями воды.

28.3 Размножение и развитие рептилий

Органы размножения. Половые железы лежат в полости тела по бокам позвоночника. Семенники – парные овальные тела. К семенникам примыкают придатки, представляющие собой остатки мезонефроса. Канальцы придатка впадают в вольфов канал, служащий у самцов рептилий (как и у остальных высших позвоночных) только семяпроводом. Правый и левый семяпроводы открываются в соответствующие мочеточники у их впадения в клоаку. Одним из приспособлений к наземному существованию служит внутреннее оплодотворение. В связи с этим самцы всех рептилий, кроме гаттерии, обладают специальными совокупительными органами; у крокодилов и черепах это непарный, а у ящериц и змей – парные выросты задней стенки клоаки, которые при оплодотворении выворачиваются наружу (рисунок

28.15).

Рисунок 28.15 – Выпяченные копулятивные мешки самца ящерицы

546

Парные яичники имеют вид зернистых овальных тел. Яйцеводами служат мюллеровы каналы. Они начинаются мерцательными воронками, расположенными вблизи яичников, а открываются в клоаку.

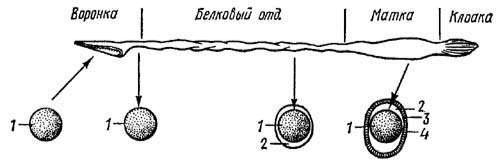

Оплодотворение происходит в верхнем отделе яйцевода (рисунок 28.16). Выделения секреторных желез средней части яйцевода образуют вокруг яйцеклетки (желтка) белковую оболочку, слабо развитую у змей и ящериц, и мощную – у черепах и крокодилов. Из секрета, выделяемого клетками стенок нижней части яйцевода (матки), формируются наружные оболочки.

Размножаются путем откладки яиц или яйцеживорождения. Яйца относительно крупные, богаты питательными веществами, что обеспечивает прямое развитие эмбриона без промежуточных личиночных стадий. Яйца снаружи защищены от высыхания защитными оболочками (кожистой или скорлуповой). Зародыш в яйце развивается в полости, заполненной жидкостью, что способствует правильному формированию его органов.

1 – яйцеклетка, 2 – белковая оболочка, 3 –волокнистая оболочка, 4 – скорлуповая оболочка

Рисунок 28.16 – Схема развития яйцевых оболочек у среднеазиатской черепахи при прохождении яйца по яйцеводу

Большинство пресмыкающихся закапывают откладываемые яйца в грунт на хорошо обогреваемых местах. Часть видов откладывает яйца в кучи растительного мусора или под гниющие пни, используя тепло, образующееся при гниении.Некоторые крокодилы роют ямы и засыпают яйца растительными остатками; самки держатся у гнезда и охраняют кладку.Охраняют кладки и некоторые крупные ящерицы (вараны и др.). Самки питонов обвивают кладку яиц своим телом, не только охраняя ее, но и обогревая: в таком «гнезде» температура на 6–12°С выше окружающей среды.У крокодилов охраняющая гнездо самка раскапывает кладку при вылуплении детенышей, облегчая им выход на поверхность.У части видов самки охраняют детенышей и в первое время их самостоятельной жизни. Самки некоторых сцинков и веретениц также не покидают кладки, защищая их от врагов.

547

Встречаются яйцеживородящие пресмыкающиеся (обыкновенная гадюка, безногая ящерица веретеница, живородящие ящерицы) у которых оплодотворенные яйца задерживаются в половых путях самки, проходя там все стадии развития.Зародыши вылупляются немедленно после откладки яиц.

У обыкновенных ужей – Natrix natrix продолжительность развития яиц во внешней среде может колебаться в пределах 30-60 дней в зависимости от того, какое время они находились в теле матери. Живородящие пресмыкающиеся, обладающие плацентой (морские змеи и некоторые хамелеоны).

Половая зрелость наступает в разные сроки: у крокодилов и многих черепах в шести-, десятилетнем возрасте, у змей чаще на третий-пятый год жизни, у крупных ящериц на втором-третьем году, а у мелких – на девятом- десятом месяце жизни.

Плодовитость пресмыкающихся много ниже плодовитости земноводных. Ее снижение связано с сокращением эмбриональной смертности за счет укрытого размещения кладок, а у немногих видов – их охраны и яйцеживорождения. важную роль играет и прямое развитие, без метаморфоза и смены сред обитания; последняя всегда сопровождается высокой смертностью. снижает гибель и высокая подвижность вылупившихся детенышей и их скрытный образ жизни.

Величина кладки редко превышает сто яиц (некоторые крокодилы, крупные черепахи и змеи); чаще она ограничена 20–30 яйцами. Мелкие виды ящериц откладывают всего по 1–2 яйца, но несколько раз в сезон.

548

ТЕМА 29: МНОГООБРАЗИЕ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КЛАССА РЕПТИЛИИ

ПЛАН:

29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения.

29.2 Значение рептилий и их роль в природных экосистемах 29.3 Происхождение и эволюция рептилий

29.1 Многообразие рептилий и особенности географического распространения

Современные пресмыкающиеся представляют собой лишь небольшие остатки богатого и разнообразного мира животных, населявших в мезозойскую эру не только всю сушу, но и все моря планеты. В настоящее время к классу Пресмыкающиеся принадлежат около 6,3 тыс. видов, объединенных в 3 подкласса: подкласс Анапсиды – Anapsida, включающий отряд Черепахи – Testudines или Chelonia; подкласс Лепидозавры – Lepidosauria, включающий отряд Клювоголовые – Rhynchocephalia и отряд Чешуйчатые – Squamata; подкласс Архозавры – Archosauria, включающий отряд Крокодилы – Crocodylia.

Подкласс Анапсиды – Anapsida

Отряд Черепахи объединяет пресмыкающихся, имеющих компактное тело, заключенное в прочный костный панцирь, в который могут втягиваться шея, голова, конечности и хвост. Сверху костный панцирь покрыт роговыми пластинками или мягкой кожей. Позвонки, кроме шейного и хвостового отделов, сращены со спинной частью панциря (как и ребра).

Мускулатура туловищного отдела в связи с наличием панциря развита слабо.Мускулатура шеи, конечностей и хвоста очень мощная.

Своеобразен механизм дыхания: Роль насоса выполняет ротовая полость, дно которой то опускается, то поднимается. Воздух засасывается через ноздри в ротовую полость и оттуда проталкивается в легкие.Кроме того, механизм дыхания связан с движением шеи и плеч, которые, выдвигаясь из-под панциря, растягивают легкие, а при втягивании давят на них и вытесняют воздух.Легкие черепах имеют сложное губчатое строение, что связано с несовершенством механизма дыхания. Большинство черепах всю жизнь обитает на поверхности земли, и их глаза расположены по бокам головы и направлены книзу. У некоторых водных черепах глаза расположены близко к верхней части головы. Эти черепахи могут прятаться от хищников на мелководье, полностью погружаясь в воду и оставляя на поверхности лишь глаза и ноздри. Кроме того, около глаз у них располагаются слезные железы, выделяющие соленые слезы. Таким образом черепаха выводит излишек солей, который попадает в ее организм вместе с

549

выпиваемой водой.Челюсти лишены зубов и имеют острые роговые края. У хищных черепах они острые, как ножи, и служат для разрезания добычи. У травоядных черепах челюсти снабжены зубчатыми краями, которые приспособлены для поедания твердой растительной пищи. Язык у черепах задействован при глотании, однако, в отличие от большей части рептилий, они не могут высовывать его наружу для захвата пищи.

Интенсивность обмена низкая. Способны к длительному голоданию. Живут во влажных тропиках и в жарких пустынях. В умеренном климате их мало.Во многих странах мясо и яйца черепах употребляют в пищу. Роговые пластины некоторых видов черепах используются для изготовления поделок. В настоящее время насчитывается около 250 видов черепах, группируемых в 90 родов и 13 семейств.

Подотряд Скрытошейные черепахи (Cryptodira). Самый большой подотряд черепах, объединяющий 11 современных семейств. Распространены по всему жаркому и умеренному поясу земного шара кроме Австралии, в степной полосе России и на Кавказе распространены болотные черепахи.

Скрытошейные черепахи способны втягивать шею и голову под панцирь, изгибая шею S-образно в вертикальной плоскости. В связи с этим шейные позвонки лишены поперечных отростков (или они рудиментарны). У некоторых видов, имеющих очень крупную голову, под панцирь втягиваются только шея и затылок. Пластрон покрыт 11–12 роговыми щитками.

К этому подотряду относятся слоновые черепахи длиной до 2 метров, а масса 200 кг. Занесены в Красную книгу МСОП.

Семейство сухопутных черепах (Testudinidae). В Средней Азии и Казахстане обычная среднеазиатская степная черепаха

(Agrionemyshorsfieldi). Обитает в песчаных пустынях и глинистых степях, реже встречается на невысоких горах и в оазисах. Популярное домашнее животное, живущее 10–30 лет. При правильном уходе может прожить дольше. На протяжении всей жизни среднеазиатская черепаха растет.

Численность ее во многих местах высока, но постоянно сокращается, поэтому среднеазиатская черепаха занесена в Международную Красную книгу.

Семейство Пресноводных черепах (Emydidae).Болотная черепаха (Emysorbicularis) занесена в Красную книгу Республики Беларусь.

Живет в слабо проточных водоемах и питается разнообразными мелкими водными и наземными животными.Для отдыха часто вылезает на прибрежные участки берега, где остается часами. При опасности уходит в воду.Зиму проводит в спячке.

Подотряд Морские черепахи (Chelonioidea) объединяет крупных морских и океанических черепах, обладающих обтекаемым сердцевидным или овальным панцирем, покрытым роговыми щитками, и невтягивающимися конечностями-ластами. Большая голова не убирается под панцирь. На протяжении десятков миллионов лет, начиная с мезозойской

550

эры, строение морских черепах оставалось практически неизменным. Внешний облик морских черепах можно охарактеризовать наличием плоского обтекаемого спинно-брюшного панциря, двух задних лап и развитых передних ласт. Длина карапакса различных видов колеблется от 140 у зелѐной черепахи до 68 сантиметров у оливковой черепахи. Масса зеленой черепахи до 200 кг. Зеленая черепаха и Бисса, или каретта –

нуждаются в охране из-за перепромысла. Популяции оливковых черепах оказываются крайне уязвимы ввиду медленного роста особей и значительного антропогенного воздействия как в форме непосредственного вылова взрослых особей и сбора яиц, там и косвенно – через разрушение мест, пригодных для откладки яиц. Во многих странах коммерческая добыча этого вида ограничена или запрещена, а большинство пригодных для размножения пляжей охраняются.

Подотряд Мягкотелые черепахи (Trionychoidae) включает 25 видов. Основные признаки мягкотелых черепах связаны с приспособлением к полностью или почти полностью водному образу жизни. Они характеризуются прежде всего отсутствием рогового покрова на их костном панцире; он покрыт мягкой кожей, которая может быть гладкой, морщинистой или, реже, усеянной редкими роговыми шипиками. Лежащий под кожей костный панцирь развит слабо. Спинной щит (карапакс) имеет только окостеневшие центральные элементы, которые окружены широким хрящевым окаймлением. Брюшной щит (пластрон) также не окостеневает целиком и в большинстве случаев имеет широкое срединное хрящевое поле. Все эти вторичные изменения панциря вызваны водным образом жизни мягкотелых черепах.

Обитатели пресных и слабосоленых водоемов. Эти черепахи хорошо плавают, но ведут придонный образ жизни и предпочитают места с песчаным или илистым грунтом, в который полностью закапываются, подобно камбалам. На поверхность черепаха выставляет только глаза и хоботок, и в таком положении поджидает добычу. Большинство видов – хищники, питающиеся водными беспозвоночными, рыбой. Крупные особи могут нападать на птенцов водоплавающих птиц, переплывающих водоем мелких млекопитающих. Некоторые виды всеядны.

Подотряд Бокошейные черепахи (Pleurodira) насчитывает около 50 видов. Бокошейные черепахи отличаются от остальных черепах, прежде всего строением шеи. Позвонки шейного отдела несут очень длинные поперечные отростки, к которым крепятся сильные мышцы, сгибающие шею в горизонтальной плоскости. При втягивании внутрь панциря шея поворачивается и закладывается под панцирь вбок, так что голова прижимается к основанию левой или правой передней конечности. Из внешних признаков можно отметить также, что пластрон покрыт 13 роговыми щитками – всегда хорошо заметен непарный горловой щиток.

Все современные виды этого подотряда ведут водный образ жизни. Бокошейные черепахи населяют Австралию, Новую Гвинею, Африку,