Osnovy_zoologii

.pdf

531

Рисунок 27.2 – Реставрация стегоцефала в условиях болотистого леса каменноугольного периода

Наиболее близки к стегоцефалам кистеперые рыбы. Они обладали леочным дыханием, их конечности имели скелет, сходный с таковым у стегоцефалов.

Проксимальный отдел состоял из одной кости, соответствующей плечу или бедру, следующий сегмент состоял из двух костей, соответствующих предплечью или голени; далее располагался отдел, состоявший из нескольких рядов костей, он соответствовал кисти или стопе. Обращает также внимание явное сходство в расположении покровных костей черепа у древних кистеперых и стегоцефалов.

Девонский период, в котором возникли стегоцефалы, видимо, характеризовался сезонными засухами, во время которых жизнь во многих пресных водоемах была для рыб затруднительна.

Обеднению воды кислородом и затрудненности плавания в нейспособствовала обильная растительность, произраставшая в каменноугольное время по болотам и берегам водоемов. Растения падали в воду.

В этих условиях могли возникнуть приспособления рыб к дополнительному дыханию легочными мешками.

Само по себе обеднение воды кислородом еще не было предпосылкой для выхода на сушу. В этих условиях кистеперые рыбы могли подниматься на поверхность и заглатывать воздух. Но при сильном усыхании водоемов жизнь для рыб становилась уже невозможной. Неспособные к передвижению по суше, они погибали.

Только те из водных позвоночных, которые одновременно со способностью к легочному дыханию приобрели конечности, способные обеспечить передвижение по суше, могли переживать эти условия. Они выползали на сушу и переходили в соседние водоемы, где еще сохранялась

532

вода.

Вместе с тем передвижение по суше для животных, покрытых толстым слоем тяжелой костной чешуи, было затруднено, и костный чешуйчатый панцирь на теле не обеспечивал возможности кожного дыхания, столь характерного для всех амфибий. Указанные обстоятельства, видимо, явились предпосылкой для редукции костного панциря на большей части тела. У отдельных групп древних амфибий он сохранился (не считая панциря черепа) только на брюхе.

Стегоцефалы дожили до начала мезозоя. Современные же отряды амфибий оформляются только в конце мезозоя.

Таким образом, непосредственной связи между ними установить пока не удается.

Адаптивная радиация, интенсивное видообразование современных земноводных начались в раннем мезозое (рисунок 27.3).

Рисунок 27.3 – Филогения земноводных

533

ТЕМА 28: НАДКЛАСС ЧЕТВЕРОНОГИЕ, ИЛИ НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ – TETRAPODA. КЛАСС РЕПТИЛИИ – REPTILIA

ПЛАН:

28.1.Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных 28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных 28.3 Развитие и размножение рептилий

Пресмыкающиеся наряду с птицами и млекопитающими составляют группу высших позвоночных.

Все высшие позвоночные имеют внутреннее оплодотворение; размножаются на суше (исключение – немногие живородящие китообразные). При эмбриональном развитии развиваются особые зародышевые оболочки (по названию одной – амниотической – именуются амниотами, у низших позвоночных оболочки не формируются и они носят название анамний). У видов, откладывающих яйца, зародышевые оболочки наряду с яйцевыми обеспечивают развитие зародыша в наземно-воздушной среде.

Класс Пресмыкающиеся насчитывает 6,3 тыс. видов.

28.1. Морфологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

Пресмыкающиеся – первые типичные наземные позвоночные животные, все основные черты Amniota у них ярко выражены.Дышат только легкими и имеют оформленные дыхательные проводящие пути.Механизм дыхания – всасывательного типа при помощи грудной клетки.Их тело покрыто кожей с ороговевшими щитками, лишенной желез.Прогрессивно изменяются скелет и мускулатура, обеспечивая движение по твердому субстрату и пищевую активность.Присуще внутреннее оплодотворение, развитие яйцевых и зародышевых оболочек, усиление заботы о потомстве.

На примитивность организации указывает пойкилотермия, низкий уровень обменных процессов, смешение крови в сердце и др.

Кожные покровы существенно отличаются от кожных покровов амфибий. Верхний слой эпидермиса ороговевает и постоянно слущивается, его регенерация обеспечивается деятельностью нижнего, живого, слоя эпидермиса. В нижнем слое эпидермиса формируются роговые щитки, или чешуи.У некоторых под роговыми чешуями залегают костные бляшки, развивающиеся как кожные окостенения в кутисе.У ящериц роговые чешуйки перекрывают друг друга, напоминая черепицу (рисунок 28.1). У черепах – наружный костный панцирь, в котором заключено туловище. Верхний щит этого панциря, носящий название карапакса, образован

534

костными пластинками кожного происхождения, с которыми сливаются расширенные остистые отростки позвонков и ребра. Нижний щит, или пластрон. Как карапакс, так и пластрон покрыты сверху роговыми щитками (у немногих – мягкой кожей).

Рисунок 28.1 – Чешуйки на коже ящерицы

Ороговение эпидермиса и наличие роговых чешуй имеет важное приспособительное значение – предохраняют тело животных от иссушения. Смена рогового покрова происходит путем полной или частичной линьки, которая у многих видов происходит несколько раз в год.

Кожа рептилий плотно прилегает к телу и не образует столь характерных, как у амфибий, подкожных лимфатических мешков.

Слизистых желез у рептилий почти нет (относительно хорошо развиты только у некоторых черепах).

Кожа рептилий сухая, характерный блеск ей придают гладкие чешуи. Окраска кожи имеет важное приспособительное значение. У

большинства рептилий она под цвет субстрата, на котором они обитают. Наиболее совершенна приспособительная окраска хамелеонов, гекконов и древесных плетевидных змей. Хамелеоны способны быстро изменять ее с помощью хроматофорного (пигментного) и светопреломляющего аппарата кожи в зависимости от условий окружающей среды.

Эта их феноменальная изменчивость дала даже повод использовать слово «хамелеон» как нарицательное для характеристики людей, не имеющих твердых убеждений, приспособленцев. Довольно многие рептилии, наоборот, имеют яркую, контрастную окраску (особенно ящерицы и змеи), которая играет отпугивающую роль. Такая окраска часто сочетается со способностью принимать устрашающие позы, изменять форму тела, издавать своеобразные звуки.

535

Кожа пресмыкающихся достаточно плотно прилегает к телу. Роговой покров периодически меняется (особенно часто в процессе роста животных, когда старая «одежда» становится мала) путем линьки. Считается, что ороговение кожи, делающее ее непроницаемой для воды, снимает угрозу избыточного насыщения организма влагой.

Имеются сведения, указывающие, что через кожу погруженных в воду рептилий все же поступает некоторое количество воды. Но так или иначе осмотическое давление в теле рептилий становится не зависимым от окружающей среды. Их организму не нужно, как земноводным, бороться за выведение избытка воды, поскольку она поступает только с пищей, что резко уменьшает осморегулирующую функцию почек.

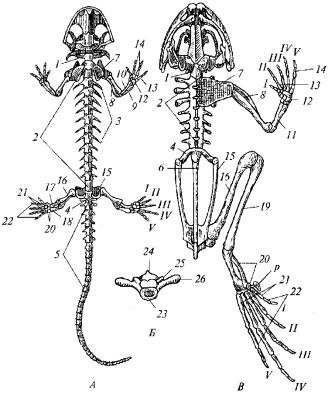

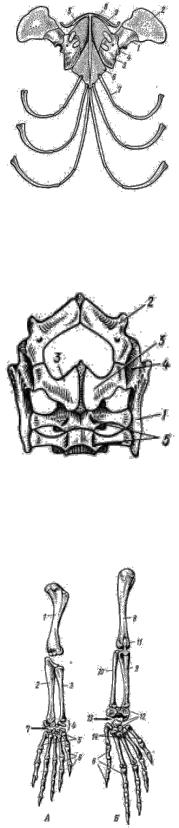

Скелет. В связи с приспособлением амфибий к наземному образу жизни скелет сильно изменился во всех своих частях (рисунок 28.2). Позвоночник более расчлененный и подвижный, чем у амфибий: состоит из

4 отделов – шейного, грудопоясничного, крестцового и хвостового.

1 – шейный позвонок; 2 – туловищные позвонки; 3 – ребра; 4 – крестцовый позвонок; 5 – хвостовые позвонки; 6 – уростиль; 7 – пояс передних конечностей; 8 – плечо; 9 – локтевая кость; 10 – лучевая кость; 11 – сросшиеся лучевая и локтевая кости; 12 – запястье; 13 – пясть; 14 – фаланги пальцев; 15 – подвздошные кости тазового пояса; 16 – бедро; 17 – большая берцовая кость; 18 – малая берцовая кость; 19 – сросшиеся малая и большая берцовые кости; 20 – предплюсна; 21 – плюсна; 22 – фаланги пальцев; 23 – тело позвонка; 24 – верхняя дуга с остистым отростком; 25 – сочленовный отросток; 26 – поперечный отросток; I–V – нумерация пальцев, р – рудимент предпальца

Рисунок 28.2 – Скелет саламандры (А) и лягушки (В), Б – туловищный позвонок лягушки

536

Позвонки – процельные (вогнутые спереди и выгнутые сзади), у низших – амфицельные (вогнутые спереди и сзади).

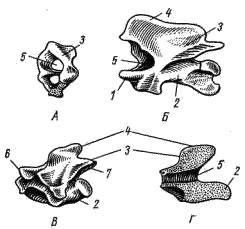

В шейном отделе у ящериц 8 позвонков. Два первые шейные позвонки имеют своеобразное строение: первый атлант, или атлас представляет собой костное кольцо, разделенное связкой на нижнюю и верхнюю половины. Верхнее отверстие служит для соединения головного мозга со спинным, в нижнее заходит зубовидный отросток второго шейного позвонка

– эпистрофея (рисунок 28.3). Атлант вращается вокруг этого зубовидного отростка – эта особенность шейного отдела позвоночника обеспечивает подвижность головы.

А – атлант; Б – эпистрофей; В – грудной позвонок; Г – продольный разрез грудного позвонка: 1 – зубовидный отросток эпистрофея, 2 – тело позвонка, 3 – верхняя дуга, 4 – остистый отросток, 5 – канал для спинного мозга, 6 –

передний сочленовный отросток, 7 – задний сочленовный отросток

Рисунок 28.3 – Позвонки варана

Грудопоясничный отдел у ящериц состоит из 22 позвонков. Все они несут ребра.Ребра первых пяти позвонков присоединены к грудине и формируют у большинства настоящую грудную клетку (грудины и полной грудной клетки нет у змей). Грудина ящериц хрящевая.

В крестцовом отделе 2 позвонка. К их поперечным отросткам причленяются подвздошные кости таза.

Хвостовой отдел включает несколько десятков позвонков. Тела позвонков разделены тонкой неокостеневающей прослойкой на передние и задние отделы. При аутотомии разрыв происходит в области этой прослойки и обуславливается сокращением специальных мышц хвоста.

Таким образом, позвоночник рептилий характеризуется: большей дифференцировкой, обусловливающей лучшую подвижность головы и более прочное прикрепление к осевому скелету пояса задних конечностей;возникновение грудной клетки делает возможным иной, чем у амфибий, механизм воздушного дыхания.

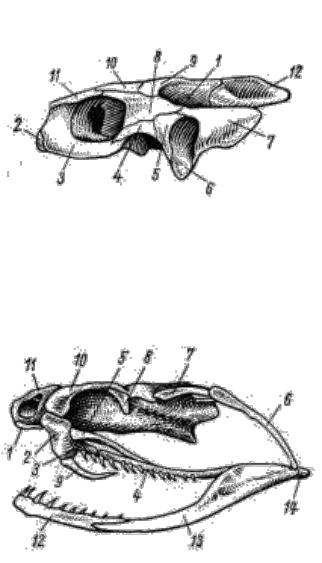

Череп. Особенностью черепа пресмыкающихся является почти полное окостенение первичного хрящевого черепа и развитие большего числа кожных костей, формирующих его крышу, бока и дно (рисунок 28.4, 28.5).

537

Крыша черепа составлена парными носовыми, предлобными, лобными, предтеменными и теменными группами костей. В затылочной области 4 кости, характерно развитие одного затылочного мыщелка (а не двух, как у амфибий). Область слуховых капсул формируют 3 пары ушных костей.

1 – ложная височная яма, 2 – предчелюстная кость, 3 – верхнечелюстная кость, 4 – скуловая кость, 5 – квадратно-скуловая кость, 6 – квадратная кость, 7 – чешуйчатая кость, 8 – заднелобная кость, 9 – теменная кость, 10 – лобная кость, 11 – предлобная кость, 12 –

верхняя затылочная кость

Рисунок 28.4 – Череп болотной черепахи

1 – предчелюстная кость, 2 – верхнечелюстная кость, 3 – нѐбная кость, 4 – крыловидная кость, 5 – поперечная кость, 6 – квадратная кость, 7 – чешуйчатая кость, 8 – заднелобная кость, 9 – ядовитый зуб, 10 – лобная кость, 11 – носовая кость, 12 – зубная кость. 13 – угловая кость, 14 – сочленовная кость

Рисунок 28.5 – Череп ядовитой змеи

В височной области появляются чешуйчатые кости (важное звено в системе прикрепления задней части верхней челюсти к мозговому черепу).

Дно мозгового черепа формируют парные нѐбные, крыловидные и квадратные кости. Квадратные кости сверху прикрепляются к чешуйчатым костям, а снизу с ними сочленяется нижняя челюсть.

Нижняя челюсть состоит из 5 парных костей: зубных, угловых,

сочленовных, надугловых и венечных.

Плечевой и тазовый пояса (рисунок 28.6, 28.7, 28.8), а также скелет

538

конечностей не имеют принципиальных отличий от таковых у амфибий.

1 – лопатка; 2 – надлопаточный хрящ; 3 – коракоид; 4 – суставная впадина для головки плеча; 5 – прокоракоидный хрящ; 6 – грудина; 7 – ребра; 8 – надгрудинник; 9 –

ключица

Рисунок 28.6 – Плечевой пояс варана(вид снизу)

1 – подвздошная кость; 2 – лобковая кость; 3 – седалищная кость; 4 – вертлужная впадина (сочленовная ямка) для головки бедра; 5 – крестцовые позвонки

Рисунок 28.7 – Тазовый пояс варана (вид снизу)

А– передняя; Б – задняя: 1 – плечевая кость; 2 – локтевая кость; 3 – лучевая кость; 4 – запястье; 5 – пясть; 6 – фаланги пальцев; 7 – интеркарпальный сустав; 8 –

бедренная кость; 9 – большая берцовая кость; 10 – малая берцовая кость; 11 – коленная чашечка; 12 – предплюсна; 13 –интертарзальный сустав; 14 – плюсна

Рисунок 28.8 – Конечности варана

539

Таз у рептилий закрытый: правая и левая лобковые и седалищные кости на брюшной стороне сращены между собой.

Мускулатура. Характерно: утрата метамерного расположения мускулатуры; более сложная дифференцировка мышечной системы. Появились: жевательная, шейная, подкожная мускулатура, мышцы брюшного пресса, мышцы сгибатели и разгибатели конечностей.

Важно появление межреберной мускулатуры, играющей важную роль в механизме дыхания у всех высших позвоночных.

28.2.Физиологические особенности строения и характерные черты как наземных позвоночных

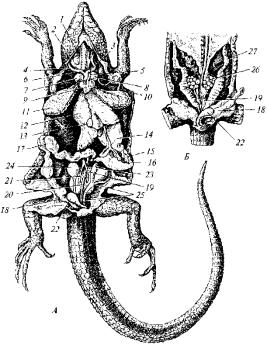

Органы пищеварения устроены несколько сложнее, чем у амфибий (рисунок 28.9). В сравнении с амфибиями характерно: большая расчлененность пищеварительного тракта; появление некоторых новых образований.

1 – внешняя и 2 – внутренняя яремные вены; 3 – левая и 4– правая сонные артерии; 5 – левая и 6 – правая дуги аорты; 7 – правое и 8 – левое предсердия; 9 – желудочек сердца; 10

– левая подключичная артерия; 11 – легкое; 12 – печень; 13 – желчный пузырь; 14 – желудок; 15 – поджелудочная железа; 16 – двенадцатиперстная кишка; 17 – толстая кишка; 18 – прямая кишка; 19 – почка; 20 – спинная аорта; 21 – выносящие вены почек; 22

– мочевой пузырь; 23 – придаток семенника; 24 – семенник; 25 – семяпровод; 26 – яичник; 27 – яйцепровод

Рисунок 28.9 – Внутренние органы ящерицы; А-самец; Б-самка

Ротовая полость заметно отграничена от глотки. У черепах и крокодилов носоглоточные ходы отделены от ротовой полости вторичным костным нѐбом (возникает за счет разрастания небных отростков

540

межчелюстных и верхнечелюстных костей, самих небных и крыловидных костей). Оно механически укрепляет верхнюю челюсть и отделяет верхние дыхательные пути от ротовой полости. У млекопитающих вторичное костное нѐбо переходит позади в мышечную пластинку – мягкое (бесскелетное) нѐбо, ограничивающее сверху и с боков зев. На дне ротовой полости – подвижный мускулистый язык, различная форма языка связана с характером пищи и способами ее добывания.

Зубы сидят на верхнечелюстных, межчелюстных, крыловидных и нижнечелюстных костях и прирастают к краям соответствующих костей (у крокодилов они сидят в альвеолах). У черепах челюсти покрыты роговыми пластинами. Слюнные железы развиты сильнее, чем у амфибий.

Желудок хорошо выражен, на границе между тонкой и толстой кишкой находится зачаток слепой кишки. Поджелудочная железа располагается в первой петле кишечника. Печень имеет желчный пузырь. Кишечник заканчивается клоакой.

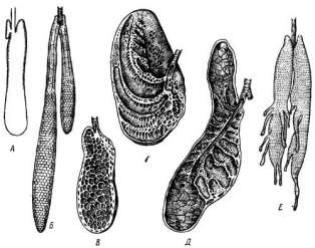

Органы дыхания. Рептилии дышат легкими, в связи с развитием рогового покрова кожное дыхание отсутствует. Дыхательная система в целом претерпевает ряд изменений (рисунок 28.10). Сохраняется, как и у амфибий, мешковидная форма легких, однако внутренняя полость легких значительно уменьшается за счет сложной сети перегородок, делящих ее на множество мелких ячей.

А – амфисбены (разрез); Б – анаконды (вид сверху); В – гаттерии (разрез), Г – варана (разрез), Д – аллигатора (разрез), Е – хамелеона (вид снизу; отростки – подобие

воздушных мешков)

Рисунок 28.10 – Легкие пресмыкающихся

У ящериц и змей внутренние стенки легочных мешков имеют складчатое ячеистое строение, что значительно увеличивает дыхательную поверхность. У черепах и крокодилов сложная система перегородок вдается во внутреннюю полость легких настолько глубоко, что легкие приобретают губчатое строение, напоминающее структуру легких птиц и млекопитающих.