Osnovy_zoologii

.pdf

511

затылочным костям рыб – хрящевые). В области слуховой капсулы – одна ушная кость, большая часть капсулы – хрящевая. В передней части глазницы

– одна клинообонятельная кость. Обонятельная капсула хрящевая. Покровные кости формируют крышу черепа и представлены теменными и лобными костями, которые у бесхвостых срастаются в лобно-теменные. Впереди от них находятся носовые кости, у безногих они срастаются с предчелюстными костями.По бокам задней части черепа расположены чешуйчатые кости, особенно сильно развитые у безногих. Дно черепа выстилает большой парасфеноид, а впереди от него лежат парные сошниковые кости.

1 – боковая затылочная кость; 2 – затылочный мыщелок; 3 – переднеушная кость; 4

– клиновидно-обонятельная кость; 5 – носовая кость; 6– лобно-теменная кость; 7 – чешуйчатая кость; 8 – парасфеноид; 9 – небная кость; 10 – сошник; 11 – хоана; 12– небноквадратный хрящ; 13 – межчелюстная кость; 14– верхнечелюстная кость; 15– квадратноскуловая кость; 16 – крыловидная кость; 17 – большое затылочное отверстие. Густым пунктиром показаны хрящевые элементы черепа

Рисунок 26.4 – Череп лягушки сверху (А) и снизу (Б)

Висцеральный скелет.Кости висцерального скелета принимают участие в формировании дна черепа: небные кости, прилегают к сошникам; крыловидные кости, прилегают к чешуйчатым костям. Они развиваются на нижней поверхности небно-квадратного хряща. Функции верхних челюстей выполняют предчелюстные и верхнечелюстные кости (как у костных рыб). Нижняя челюсть представлена меккелевым хрящом, который прикрыт снаружи зубной и угловой костями.

Череп амфибий аутостилический, т. е. небно-квадратный хрящ непосредственно прирастает к мозговому черепу.

Подъязычная дуга в связи с аутостилией черепа не принимает участия в прикреплении челюстного аппарата к черепу. В этом случае подвесок, или гиомандибуляре превращается в маленькую кость – стремя, которая одним концом упирается в слуховую капсулу, а другим – в барабанную перегородку. В связи с формированием полости среднего уха стремя находится внутри этой полости и выполняет роль слуховой косточки. Таким

512

образом, гиомандибуляре выходит из системы подъязычной висцеральной дуги. Нижние элементы подъязычной дуги и жаберных дуг видоизменяются в подъязычную пластинку и ее рожки. Эта пластинка расположена между ветвями нижней челюсти. Передние ее рожки, загибаясь вверх и охватывая с боков кишечную трубку, прикреплены к слуховым капсулам. Изменения в висцеральном скелете сопровождаются утратой жаберных крышек.

Череп амфибий отличается от черепа костных рыб: слабым развитием хондральных и кожных окостенений; аутостилией; видоизменением подъязычной и жаберных дуг, превращенных частью в слуховой, частью в подъязычный аппарат; редукцией жаберной крышки.

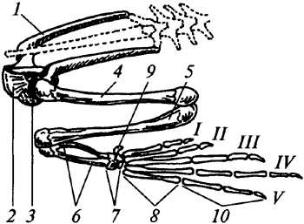

Пояса конечностей. Плечевой пояс имеет вид дуги, обращенной вершиной к брюшной поверхности животного. Каждая половина дуги (левая и правая) состоит из верхней (спинной) половины дуги и включает лопатку с широким надлопаточным хрящем. Нижняя (брюшная) половина дуги включает коракоид и прокаракоид (рисунок 26.5). У бесхвостых на прокаракоиде лежит ключица. Перечисленные элементы пояса сходятся в точке прикрепления плечевой кости и формируют сочленовую ямку. Впереди от места соединения левого и правого коракоидов находится предгрудина, а сзади грудина, которые заканчиваются хрящами. Плечевой пояс не связан с черепом и свободно лежит в толще мускулатуры. Грудной клетки у амфибий нет.

1– лопатка; 2– надлопаточный хрящ; 3– коракоид; 4– прокоракоид; 5– ключица; 6– грудина; 7– предгрудина; 8– надкоракоидный хрящ; 9– хрящевая часть грудины; 10–

хрящевая часть предгрудины; 11– плечевая кость; 12– предплечье (сросшиеся локтевая и лучевая кости); 13– запястные кости; 14– пястные кости; 15 – фаланги пальцев (II–V).

Хрящ помечен точками

Рисунок 26.5 – Плечевой пояс и передняя конечность лягушки

Тазовый пояс.Образован тремя парными элементами: подвздошной костью, седалищной костью и лобковым хрящом, сходящимися в области

513

вертлужной впадины, которую они и образуют (рисунок 26.6).

1– подвздошная кость; 2– седалищная кость; 3– лобковый хрящ; 4– бедренная кость; 5– голень (сросшиеся большая и малая берцовые кости); 6– предплюсневое кольцо (сросшиеся верхние предплюсневые кости); 7– другие предплюсневые кости; 8– кости плюсны; 9– рудимент четвертого пальца; 10– фаланги пальцев (I–V) конечности, образуя сочленовную ямку

Рисунок 26.6 – Тазовый пояс и задняя конечность лягушки

Скелет свободных конечностей представляет собой многочленный рычаг с мощными мышцами, что позволяет всей конечности перемещаться не только относительно тела, но и отдельным элементам конечности перемещаться друг относительно друга. В схеме пятипалая конечность состоит из трех основных отделов. Передняя конечность: плечо, предплечье (локтевая и лучевая кости), кисть (запястье, пясть, фаланги 4–5 пальцев). Задняя конечность: бедро, голень (большая берцовая и малая берцовая кости), стопа (предплюсна, плюсна, фаланги 4-5 пальцев).

Мышечная система существенно отличается от мышечной системы рыб двумя основными особенностями, связанными с передвижением животных при помощи пятипалых конечностей и передвижением по твердому субстрату.У амфибий развивается мощная и сложно организованная мускулатура на свободных конечностях.Мускулатура тела более дифференцирована в связи со сложными движениями, а характерная для рыб сегментация мускулатуры у амфибий нарушена. Метамерия мышечной системы выражена более четко у хвостатых и безногих, у бесхвостых только в немногих местах туловища у взрослых форм и в личиночном состоянии.

26.2 Физиологические особенности строения амфибий в связи с двойной средой обитания

Органы пищеварения. Ротовая щель ведет в обширную ротоглоточная полость, которая переходит в пищевод. В ротоглоточную полость открываются: хоаны, евстахиевы отверстия (полости среднего уха),

514

гортанная щель и протоки слюнных желез (отсутствующие у рыб). Их секрет служит для смачивания пищевого комка и не воздействует на пищу химически. На дне ротоглоточной полости расположен настоящий язык, имеющий собственную мускулатуру. Форма языка разнообразна. Добычу они ищут в воде, на земле, хватают с растений, ловят на лету.

Наземные амфибии захватывают пищу с помощью длинного мясистого и липкого языка. У всех амфибий язык выделяет клейкое вещество и служит для ловли мелких животных.

Язык прикреплен ко дну ротоглоточной полости только передним концом, а задняя часть свободно обращена назад. Он способен быстро выбрасываться вперед, прилипая к добыче.

Зубы сидят на межчелюстных и верхнечелюстных костях, на сошнике, а у некоторых и на нижней челюсти. Они имеют вид мелких однообразных конусов, вершины которых несколько загнуты назад. Жабы зубов на костях челюстей не имеют.

1– сердце; 2 –легкое; 3, 4 – печень; 5 – желчный пузырь; 6 – желудок; 7 – поджелудочная железа; 8, 9 – тонкая кишка; 10 – толстая кишка; 11 – селезенка; 12 – клоака; 13 – мочевой пузырь; 14– его отверстие в клоаке; 15 – почка; 16 – мочеточник; 17 – его отверстие в клоаке; 18 – яичник; 19 – жировое тело; 20, 21 – яйцеводы; 22 – маточный отдел яйцеводов; 23 – отверстие яйцеводов в клоаке; 24 – спинная аорта; 25–задняя полая вена; 26– сонная артерия; 27 – дуги аорты; 28 – легочная артерия

Рисунок 26.7 – Внутреннее строение лягушки

При глотании проталкиванию пищевого комка из ротоглоточной области в пищевод помогают глазные яблоки, которые с помощью специальных мышц могут несколько втягиваться внутрь ротоглотки.

Пищевод впадает в сравнительно слабо отграниченный желудок

515

(рисунок 26.7). Тонкий кишечник относительно более длинный, чем у рыб. В петле кишечника лежит поджелудочная железа. Крупная печень имеет желчный пузырь, ее протоки впадают в переднюю часть кишки. В желчный проток впадают и протоки поджелудочной железы, которая самостоятельного сообщения с кишечником не имеет. Толстый кишечник отграничен от тонкого кишечника нечетко. Прямая кишка хорошо обособлена и открывается в клоаку.

Органы дыхания. Вследствие того, что земноводные часть жизни проводят в воде, а часть – на суше, у взрослых животных дыхание осуществляют несколько органов: легкие, кожа и слизистая оболочка ротоглоточной полости. Личинки дышат с помощью кожи и жабр. Легкие представляют собой парные полые мешки с тонкими ячеистыми стенками. Стенки легких покрыты кровеносными сосудами, которые приносят венозную кровь, а уносят артериальную.Отношение поверхности легких к поверхности кожи у амфибий равно 2:3 (у млекопитающих внутренняя поверхность легких в 50–100 раз больше поверхности кожи).

Кожное дыхание имеет большое функциональное значение: в связи с несовершенством легких; как приспособление, обеспечивающее окисление крови при длительном нахождении животного в воде во время спячки, затаивания в водоеме и т.д. Способность кожи и легких поглощать кислород

ивыделять углекислый газ зависит у амфибий от температуры среды. Кислород – при низкой температуре – больше кожное дыхание, при высокой

– легочное. Углекислый газ – при повышении температуры значение кожи в выходе углекислого газа возрастает в 3,3 раза, а легких в 7 раз.

Личинки амфибий дышат при помощи ветвистых наружных жабр, которые потом исчезают, а у сирен и протеев сохраняются пожизненно.

Механизм легочного дыхания своеобразен. Для амфибий характерен нагнетательный тип дыхания, так как они не имеют грудной клетки. Роль насоса выполняет ротоглоточная полость, дно которой то опускается (воздух при открытых ноздрях засасывается), то поднимается (воздух при закрытых ноздрях проталкивается в легкие). Поэтому череп амфибий при небольшой высоте чрезвычайно широк: эффективность легочного дыхания тем больше, чем больше расстояние между ветвями нижней челюсти. У жаб оно достигаетнаибольшей ширины: ороговевшая кожа жаб имеет малую дыхательную нагрузку.

Кровеносная система. Сердце трехкамерное и состоит из 2 предсердий

и1 желудочка.Имеется 2 круга кровообращения. Кровеносная система у амфибийзамкнутая.

Унизших форм (безногие и хвостатые) предсердия разделены не полностью, у бесхвостатых перегородка между предсердиями полная, но у всех земноводных оба предсердия сообщаются с желудочком одним общим отверстием. С правым предсердием сообщается венозная пазуха, которая принимает венозную кровь. К сердцу примыкает артериальный конус, в него изливается кровь из желудочка.

516

Артериальная система. У высших амфибий от артериального конуса отходит ствол аорты, разделяющийся на три пары артериальных сосудов (рисунок 26.8). Конус имеет спиральный клапан, участвующий в распределении крови в выходящие из него три пары сосудов. Первая пара – сонные артерии – несут кровь к голове (гомологичны первой паре жаберных артерий рыб). Вторая пара (гомологичны второй паре жаберных артерий рыб) – системные дуги аорты – от них отходят подключичные артерии, несущие кровь к плечевому поясу и передним конечностям. Правая и левая системные дуги соединяются и образуют спинную аорту – от нее артерии, идущие к внутренним органам. Третья пара (гомологичны четвертой паре жаберных артерий рыб) – легочные артерии – несет кровь в легкие. От легочных артерий отходят кожные артерии, несущие венозную кровь в кожу.

1 – правое предсердие; 2 – левое предсердие; 3 – желудочек; 4 – легкое; 5 – артериальные дуги; 6 – сонные артерии

Рисунок 26.8 – Схема строения сердца и артериальных дуг

Ухвостатых амфибий, имеющих легкие схема расположения артериальных сосудов такая же. Отличие заключается в том, что у них сохраняется пара артерий, соответствующая третьей паре жаберных сосудов, и, таким образом, общее число парных артериальных стволов у них равно четырем, а не трем как у бесхвостых.Легочные артерии сохраняют связь с системными дугами аорты посредством боталовых протоков.

Ухвостатых амфибий, у которых пожизненно сохраняются жабры.Схема кровообращения очень близка к таковой у рыб и личинок высших амфибий: от брюшной аорты отходят четыре пары артериальных дуг; сонные артерии отходят от первой дуги и сохраняются сонные протоки.

Венозная система. У бесхвостых кардинальные вены и кювьеровы протоки не сохраняются, и вся кровь из туловищной области собирается в

517

заднюю полую вену, впадающую в венозную пазуху. Брюшная и подкишечная вены образуют воротную систему кровообращения в печени. Яремные вены с подключичными образуют парные передние полые вены, впадающие в венозный синус. В верхние полые вены впадают кожные вены соответствующей стороны, которые несут не венозную, а артериальную кровь. Легочные вены несут артериальную кровь в левое предсердие. Полые вены венозную (с примесью окисленной) кровь несут в венозную пазуху, а затем в правое предсердие. Сокращение предсердий и кровь (венозная и артериальная) через общее отверстие в желудочек. Сначала более венозная попадает в артериальный конус, а затем в кожно-легочные артерии. При дальнейшем сокращении желудочка смешанная кровь поступает в отверстия системных дуг аорты. Наиболее окисленная кровь поступает в устья сонных аорт. Полного разделения артериальной и венозной крови не происходит, к органам тела идет смешанная кровь.

Нервная система. В сравнении с рыбами имеют ряд прогрессивных черт: крупные размеры переднего мозга; полное разделение полушарий переднего мозга; не только дно боковых желудочков, но и их бока и крыша содержат нервные клетки. Таким образом, у амфибий имеется настоящий мозговой свод – архипаллиум (только у двоякодышащих рыб). Средний мозг сравнительно небольших размеров. Мозжечок очень мал, связано с крайне однообразными, несложными движениями амфибий; Продолговатый мозг выражен хорошо. От головного мозга отходят 10 пар головных нервов. Спинномозговые нервы образуют плечевое и поясничное сплетения. Хорошо развита симпатическая нервная система, в виде двух нервных стволов по бокам позвоночника.

Выход земноводных на сушу оказал влияние на развитие органов чувств.Так, глаза земноводных защищены от высыхания и засорения подвижными верхними и нижними веками и мигательной перепонкой. Есть слезная железа, секрет которой омывает глазное яблоко. Роговица приобрела выпуклую форму, а хрусталик – линзообразную. Аккомодация зрения достигается, как у акул, смещением хрусталика под действием ресничного мускула. Видят земноводные в основном подвижные объекты. Предполагается, что некоторые амфибии обладают цветовым зрением.

В органе слуха появилось среднее ухо с одной слуховой косточкой (стремя) (рисунок 26.9). Полость среднего уха отделена от окружающей среды барабанной перепонкой и соединена с ротовой полостью посредством узкого канала – евстахиевой трубы, благодаря чему внутреннее и внешнее давление на барабанную перепонку уравновешивается. Появление среднего уха вызвано необходимостью усиления воспринимаемых звуковых колебаний, так как плотность воздушной среды меньше, чем водной.

Орган обоняния развит слабее, чем у рыб. Он представлен парными обонятельными мешками, которые открываются наружу ноздрями, а в ротоглоточную полость хоанами. Ноздри у земноводных в отличие от рыб сквозные и выстланы чувствительным эпителием, воспринимающим запахи.

518

Органы вкуса расположены в ротовой полости. Предполагается, что лягушка воспринимает только горькое и соленое.

У личинок и взрослых животных, постоянно обитающих в воде, есть боковая линия. В отличие от рыб чувствующие клетки этого органа расположены не в углубленном канале, а поверхностно в коже.

Земноводные первыми из хордовых приобрели голосовой аппарат, с помощью которого они способны издавать звуки. На горле и по бокам головы самцов у большинства видов амфибий имеются расширения – резонаторные мешки, усиливающие звук.

1 – барабанная перепонка; 2 – полость среднего уха; 3 – стремя; 4 – евстахиева труба; 5 – полукружные каналы

Рисунок 26.9 – Поперечный разрез через голову лягушки в области уха

Благодаря этому небольшие по размеру амфибии способны издавать громкие звуки, характерные для каждого вида – кваканье, бульканье, шипение. Эти звуки сообщают, что территория занята, предупреждают об опасности, помогают распознать животных противоположного пола в период размножения

Органы выделения – парные туловищные почки. Моча оттекает по двум мочеточникам в клоаку, сюда же открывается мочевой пузырь (рисунок 26.10). После его наполнения моча выводится в клоаку и затем изгоняется наружу. Выводимый конечный продукт азотистого обмена – мочевина.

1 – воронка яйцевода; 2 – яйцевод (мюллеров канал); 3 – матка; 4 – клоака; 5 – мочевой пузырь; 6 – яичник; 7 – почка; 8 – жировое тело; 9 – мочеточник

Рисунок 26.10 – Мочеполовая система самки лягушки

519

26.3 Развитие и размножение амфибий

Оплодотворение внешнее, происходит в воде. Развитие с неполным метаморфозом, со стадией рыбообразной личинки (рисунок 26.11).

1 – икринки в слизистой оболочке; II-VII– стадии развития головастика; VIII, IX – превращение головастика в лягушку; IVa – голова головастика с наружными

жабрами; IV6 – жабры

Рисунок 26.11 – Развитие лягушки

Размножение земноводных имеет свои особенности. Половые железы парные. Парные яйцеводы впадают в клоаку, а семявыводящие каналы – в мочеточники.

Лягушки размножаются весной на третьем году жизни. Через 7–15 дней в оплодотворенных икринках развиваются рыбообразные личинки – головастики. Головастик – типичное водное животное: дышит жабрами, имеет двухкамерное сердце, один круг кровообращения и орган боковой линии, плавает при помощи хвоста, окаймленного перепонкой. В ходе метаморфоза личиночные органы замещаются органами взрослого животного.

520

ТЕМА 27: МНОГООБРАЗИЕ И СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА КЛАССА АМФИБИИ

ПЛАН:

27.1Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

27.2Экологическое и народнохозяйственное значение амфибий

27.3Происхождение и эволюция амфибий

27.1 Разнообразие экологических групп, многообразие и современная система класса

Традиционно, класс амфибий включает в себя всех четвероногих позво- ночных, которые не являются амниотами. Амфибии в самом широком смысле (sensu lato) разделены на три подкласса, два из которых являются вымершими. К подклассу Беспанцирные (Lissamphibia) – относятся все современные амфибии, включая лягушек, жаб, саламандр, тритонов и червяг. Он включает отряд Хвостатые земноводные (Caudata или Urodela), отряд Безногие (Gymnophiona или Apoda), отряд Бесхвостые (Anura).

Отряд Хвостатые амфибии (Caudata, или Urodela). Характеризуются удлиненным, вальковатым телом с соразмерно развитыми головным, туловищным и хвостовым его отделами. Хвост в поперечном сечении круглый или сжатый с боков, иногда с кожной оторочкой в виде киля. Конечности у большинства хорошо развиты, при этом передняя и задняя пары обыкновенно одинаковой длины. У некоторых видов нет задних конечностей (сирены).Позвонки амфицельные или опистоцельные. К туловищным позвонкам причленяются зачаточные верхние ребра. Костный череп более дифференцирован, чем у бесхвостых. Лобные и теменные кости не слиты, имеются парные глазоклиновидные кости. Ключицы отсутствуют. В отличие от бесхвостых, предплечье и голень имеют типичное строение и состоят из двух костей (лучевой и локтевой, большой и малой берцовой). Кровеносная система устроена сравнительно просто. Более или менее полная перегородка в предсердии свойственна только высшим хвостатым. Сохраняются все четыре дуги аорты. Наряду с задней полой веной сохраняются и кардинальные вены. У некоторых пожизненно сохраняются жабры, чаще наружные, реже внутренние. Кожное дыхание развито очень сильно.Барабанной полости и барабанной перепонки нет. У многих хвостатых, в отличие от других отрядов амфибий, пожизненно сохраняются органы боковой линии.

Оплодотворение у многих видов внутреннее. Размножение происходит путем откладывания оплодотворенной икры, личинок или живорождением. У ряда видов наблюдается способность размножаться в личиночной стадии (неотения).