- •Вопросы для экзамена.

- •1. История как наука. Принципы периодизации в истории. Методология исторической науки.

- •2. Хронологические и географические рамки истории России, ее периодизация.

- •3. История России как часть мировой истории: сравнительный анализ основных этапов развития.

- •4. Народы и политические образования на территории современной России в древности.

- •5. Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе.

- •6. Археология и ее роль в изучении прошлого: археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век), археологические источники, важнейшие археологические открытия.

- •10. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Возникновение древнейших государств в Азии и в Центральной Америке.

- •11. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация, особенности развития государств

- •12. Восточная Европа в середине I тыс. Н. Э. Византийская империя: особенности политического и социально-экономического развития.

- •13. Исторические условия складывания государственности: образование государства Русь. Формирование территориально-политической структуры Руси.

- •14. Принятие христианства на Руси, и его значение.

- •18. Особенности политического развития стран Европы в середине XIII — XIV в.: эпоха кризисов.

- •19. Монгольская империя и ее завоевания.

- •21. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.

- •22. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья: образование национальных государств в Европе.

- •23. Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии.

- •24. Объединение русских земель вокруг Москвы. Ликвидация зависимости Руси от Орды. Социально-экономическое и политическое развитие русского государства в XIII-XV вв. Церковь и великокняжеская власть.

- •2.Культура классического Средневековья(12-15век).

- •Борис Годунов при царе Федоре

- •Борис Годунов – русский царь

- •36. Россия и ведущие страны Европы и Азии: международные отношения в XVII в.

- •1. Последствия Смуты

- •2. Сельское хозяйство и землевладение

- •3. Развитие ремесла. Первые мануфактуры

- •4. Торговля

- •5. Деньги и денежная реформа

- •6. Россия и Европа. Колониальная система и развитие капитализма

- •Освоение Сибири в XVII в.

- •Причины и содержание реформ

- •Начало преобразований

- •40. Россия и ее роль в борьбе угнетённых народов на западнорусских землях в составе Речи Посполитой.

- •1. Индустриализация и урбанизация в России XIX в.

- •Трансформация общественной среды 1860-70-х гг.

- •Принципы нац-й политики рос-й империи

- •Становление блоковой системы в европе конца 19 нач 20: кризис европ-го концерта

- •25 Сентября – 25 октября – 3-е коалиционное правительство (Председатель Керенский)

- •II этап – упущение возможностей единения демократических сил (1 сентября – 25 октября)

- •III этап – от октябрьского переворота до разгона Учредительного собрания

- •4 Центра белого движения

- •1) Культурное развитие в 1920-е гг.: политика ликвидации безграмотности.

- •2) «Великий перелом»: переход к политике форсированной индустриализации и коллективизации.

- •1) Политические процессы 1930-х гг.

- •2) Советский социум в 1930-е гг.

- •3) Внешняя политика ссср в 1920-е – 1930-е гг.

- •106. Внешняя политика России в 1990-е годы в условиях расширения нато на восток

13. Исторические условия складывания государственности: образование государства Русь. Формирование территориально-политической структуры Руси.

Широкое распространение железа на территории нашей страны относится к I тысячелетию до н.э. Продвижение земледелия на север от

зоны теплого климата привело к тому, что на землях, где жили наши

далекие предки - славяне, также стали появляться предпосылки для

возникновения частной собственности; зарождалось классовое общество, требовавшее организации социальных отношений, и, как естественный результат, складывалось государство.

Образование государства Русь - закономерное завершение длительного процесса разложения первобытно-общинного строя у полутора десятков славянских племенных союзов, живших на пути "из варяг

в греки" (путь - торговля мехом, воском и медом – главный стержень экономической, политической и культурной жизни восточных славян).

Исторические условия:

1. Восточнославянская территория: Русь сформировалась на восточнославянской территории, где на протяжении многих веков жили славянские племена

2. Варяжская династия: призвание Рюрика для правления в 862 году

3. Кульминация власти. Великий князь Владимир Святославич (969-1015 гг.) сумел значительно расширить территорию Руси, объединив под своим правлением Киевскую Русь, Новгородскую и другие земли – мощная оборонительная система

4. Принятие христианства. В 988 году Владимир Святославич принял крещение и принудил своих подданных следовать его примеру. Принятие христианства стало значимым шагом в формировании единой идеологической основы и способствовало внутреннему укреплению Руси.

5. Землепользование и управление. Русь была разделена на княжества, которые контролировали князья. Князь был военным и политическим лидером, но также отвечал за распределение земли и ее управление.

6. Внешнее влияние. Русь находилась под влиянием соседних государств, как положительного, так и негативного. Внешние акторы, такие как Монгольская империя и Литовско-Польское государство, оказывали влияние на политическую и территориальную структуру Руси.

14. Принятие христианства на Руси, и его значение.

В 988 г., князь Владимир крестился сам, крестил своих бояр и заставил креститься всех остальных. Начатое Владимиром внедрение христианства в X в. было активно продолжено и. в основном завершено князем Ярославом уже в XI в. Ко времени княжения Ярослава относится и окончательное оформление церкви как организации.

укрепляло государственную власть и территориальное единство Киевской Руси.

международное значение: Русь, отвергнув "примитивное" язычество, становилась теперь равной другим христианским странам, связи с которыми значительно расширились.

развитие русской культуры, испытавшей на себе влияние византийской, через нее и античной культуры + единая идеологическая основа

ликвидирование элементов рабского труда

15. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и Азии.

Феодализм: был основной формой социальной организации. Власть и земли были разделены на феодальные владения, где сеньоры (феодалы) управляли землями, гарантированными им верховным государем (королём или императором), взамен за военную службу и преданность. Феодалы выступали как военные власти, судьи и управляли экономическими и социальными отношениями в своих владениях. Они курировали работы фермеров и крестьян, предоставляли им защиту и помощь.

Католическая церковь сыграла важную роль в общественном строе. Она контролировала религию, образование и культуру. Священники обладали значительным влиянием на население, подкрепленным верой и духовной властью, а также были одними из небольшого числа людей того времени, обладающих образованием. Церковь также выполняла роль суда в некоторых случаях.

Страны Азии:

В Азии, особенно в странах, где распространены ислам и буддизм, общественный строй был определен в основном религиозными ценностями и традициями.

В отличие от Европы, в Азии отсутствовала строгая феодальная иерархия.

Будда и пророк Мухаммед были центром вероисповедания и религиозной практики, и их учения определяли многие аспекты общественной жизни.

Захватчики, такие как монголы, расширились на большую часть континента и создали множество важных держав и торговых путей. Монголы внедрили собственные политические, административные и социальные структуры, которые сосуществовали с традиционными азиатскими формами организации.

Однако, есть также некоторые общие черты между общественным строем в Европе и Азии в период средневековья, такие как национализм и патриотизм.

Оба региона развивали свои собственные национальные государства и формы власти. Они преследовали свои национальные интересы и стремились к сильному государству.

Таким образом, общественный строй в период средневековья в Европе и Азии был отличным и различным. Европа опиралась на феодализм и католичество, в то время как Азия имела свои собственные формы социальной организации, основанные на религиозных традициях и власти завоевателей. Тем не менее, оба региона имели общий элемент национализма и патриотизма в стремлении к мощному государству.

16. Территория и население государства Русь / Русская земля в конце X — XII в. Экономика древней Руси: земледелие, животноводство, ремесло, промыслы. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке.

Владимир I Великий (980–1015), победив во время междоусобной борьбы своих братьев и став князем, завершил объединение славянских земель вокруг Киева (присоединил Красную Русь, Закарпатье). Русь превратилась в крупнейшую державу тогдашней Европы с территорией более 800 тыс. квадратных километров и населением около 5 млн человек

Государство Русь располагалось на территории, простирающейся от Балтийского моря на западе до Черного моря на юге и от Урала на востоке до Карпат на западе.

Население государства Русь состояло из различных этнических групп. Основными народами были славяне, включая восточных славян (русские, украинцы, белорусы) и западных славян (поляки, чехи, словаки). Также в составе населения были финно-угорские народы (финны, эстонцы, мордва, удмурты) и другие этнические группы.

Социально-экономический строй Руси:

Основа сельского хозяйства в период раннего феодализма составляло земледелие разных типов, важное место в нем занимала крестьянская община, которая состояла как из одного большого массива, так и из ряда разбросанных поселений, включавших в себя как мелкие, так и крупные крестьянские хозяйства, которые совместно обрабатывали земли, были связаны круговой порукой, взаимной ответственностью за уплату дани и т. д. Крестьянские общины существовали на Руси на протяжении всей истории феодализма. Количество таких общин постепенно сокращалось и впоследствии они остались только на крайнем севере страны. После принятия христианства + вид земельной собственности - церковное и монастырское землевладение. С развитием феодальных отношений усиливалась борьба крестьян против господствующего класса. Для многих районов Древней Руси X–XII вв. были характерны недовольство крестьян и их открытые выступления.

Другой важный элемент феодального общества - город, представлявший собой укрепленный центр ремесленного производства и торговли, города являлись важными административными центрами, в которых сосредоточивались богатства и крупные продовольственные запасы, которые завозились сюда феодалами.

Главными повинностями зависимых крестьян были барщина и оброк. Барщиной называли все даровые работы крестьян в хозяйстве феодала: они обрабатывали господскую пашню, строили и чинили его дом, амбары и мосты, чистили пруды, ловили рыбу. Крестьяне должны были отдавать владельцу вотчины оброк – долю продуктов своего хозяйства.

Распространенной формой организации производства стала феодальная вотчина, или отчина, т.е. отцовское владение, передававшееся от

отца к сыну по наследству. Владельцем вотчины был князь или боярин.

В Киевской Руси наряду с княжескими и боярскими вотчинами было

значительное число крестьян-общинников, еще не подвластных частным

феодалам. Такие независимые от бояр крестьянские общины платили

дань в пользу государства великому князю.

Все свободное население Киевской Руси носило название "люди".

Отсюда термин, означающий сбор дани, - "полюдье". Основная масса

сельского населения, зависимого от князя, называлась "смердами". Они

могли жить как в крестьянских общинах, которые несли повинности в

пользу государства, так и в вотчинах. Те смерды, которые жили в вотчинах, находились в более тяжелой форме зависимости и теряли личную свободу. Одним из путей закабаления свободного населения было закупничество. Разорившиеся или обедневшие крестьяне брали у феодалов в долг "купу" - часть урожая, скота, деньги. Отсюда название

этой категории населения - закупы. Закуп должен был работать на своего кредитора и подчиняться ему, пока не вернет долг.

Кроме смердов и закупов в княжеской и боярской вотчине были рабы, называемые холопами или челядью, которые пополнялись и из числа пленников, и из числа разорившихся соплеменников. Рабовладельческий уклад, как и пережитки первобытного строя, имели довольно широкое распространение в Киевской Руси. Однако господствующей системой производственных отношений был феодализм.

17. Русь в середине XII — начале XIII в.: формирование земель — самостоятельных политических образований («княжеств»). Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Причины раздробленности:

Война между сыновьями Владимира Святославича

Господство натурального хозяйства открывало каждому региону возможность отделиться от центра и существовать в качестве самостоятельной земли или княжества.

Местные бояре, опиравшиеся на военную мошь своего князя, теперь больше не хотели зависеть от центральной власти в Киеве.

Потребность в новой форме государственно-политической организации

В конце XI в. собрался княжеский съезд, на котором установили совершенно новый принцип организации власти на Руси. Русская земля больше не считалась единым владением всего княжеского дома, а была совокупностью наследственных владений княжеского дома.

Во второй половине XII в. завершается процесс образования системы отдельных княжеств.

Политическая раздробленность не означала разрыва связей между русскими землями, не вела к их полной разобщенности. Об этом свидетельствуют единая религия и церковная

организация, единый язык, действовавшие во всех землях правовые

нормы "Русской Правды", осознание людьми общей исторической

судьбы.

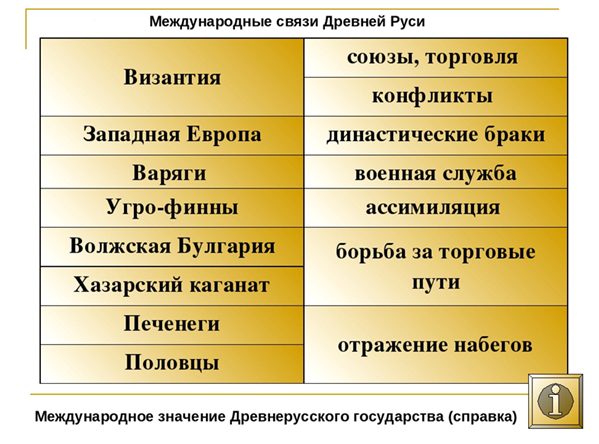

Рубеж IX–X вв. – наступление русских дружин Святослава на Хазарию. Результат: разгромлены хазары, нижний Дон с прилегающими районами колонизирован славянскими поселенцами. Город Тмутаракань на Керченском полуострове стал крупным по тем временам черноморским портом Руси.

Конец IX - X в. – ряд походов на побережье Каспийского моря и в степи Кавказа. Русские князья старались укрепиться в Причерноморье и в Крыму. (там уже было построено несколько русских городов). Византия же стремилась ограничить сферу влияния Руси в Причерноморье. В этих целях она использовала в борьбе с Русью воинственных кочевников и христианскую церковь.

Русско-византийские отношения IX–X вв. носили сложный характер. Несмотря на свое могущество, Византия постоянно подвергалась нашествию со стороны славянских князей и их дружинников. В то же время византийская дипломатия стремилась превратить Русь в зависимое от Византии государство. В этих целях она решила использовать и христианизацию Руси.

Русские дружины, переплывая на кораблях Черное море, совершали набеги на прибрежные византийские города, а князю Олегу удалось даже захватить столицу Византии — Константинополь (в ходе переговоров заключили мирный договор Руси с Византией).

Для ослабления русского влияния в Болгарии Византия использует печенегов. На днепровских порогах печенеги напали на русское войско, Святослав погиб в бою.

В этот период Древней Руси приходилось вести постоянную борьбу с кочевниками. Владимиру удалось наладить оборону против печенегов, но тем не менее их набеги продолжались. В 1036 г. печенеги осадили Киев, но их вытеснили из черноморских степей другие кочевники — половцы.

Под властью половцев оказалась огромная территория, которую называли Половецкой степью. Вторая половина XI — ХII вв. — время борьбы Руси с половецкой опасностью. В 1061 г. произошло первое столкновение с ними.

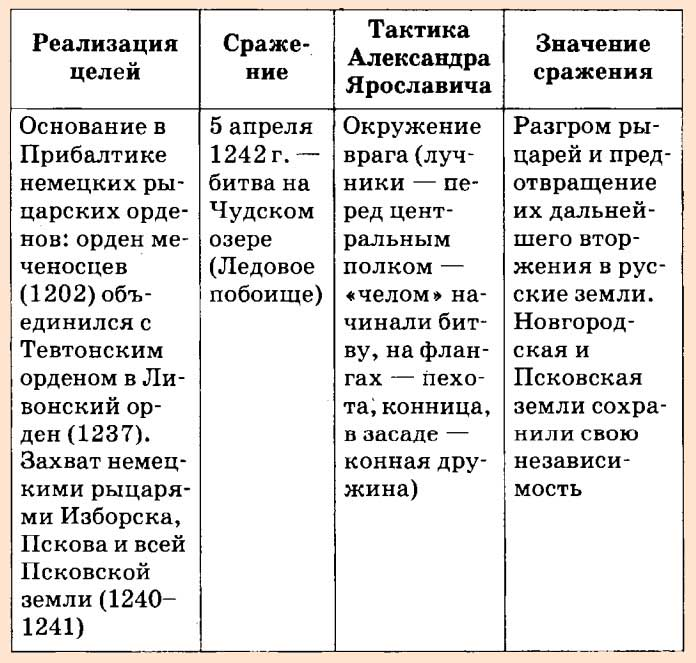

В конце XII — первой половине XIII в. северо-западной Руси пришлось столкнуться с опасностью с Запада — с наступлением немецких рыцарей-крестоносцев, а также шведских и датских феодалов. Ареной борьбы была Прибалтика, где издавна жили балтские, финно-угорские племена.

Невская битва

В 1240 году началось нашествие Батыя. Пользуясь этими событиями, шведский король решил напасть на Русь, захватив крупный торговый город Новгород. Шведское войско под командованием короля Биргера повело свой флот в устье Невы. Внезапность удара, а также крупные успехи русского войска, вынудили шведов отступить. Русские войска не позволили шведам отрезать Новгород от моря и захватить побережье Невы и Финского залива. Отразив шведское нападение с севера, русское войско сорвало возможное взаимодействие шведских и немецких завоевателей.

Ледовое побоище

Русские войска сумели остановить продвижение крестоносцев на Восток и помешали им добиться покорения и колонизации русских земель. Кроме того, были возвращены все территории, которые были захвачены ранее.