914

.pdfдесять лет. Каждая лесная дорога, не зависимо от назначения, должна является частью единой транспортной системы, и служит как лесохозяйственным, так и другим целям.

Основная сеть лесных дорог в Финляндии была построена более четверти века назад. В настоящее время большие участи лесных дорог требуют капитального ремонта и приблизились к окончанию своей технической эксплуатации. Используемые ранее конструкции лесных дорог не отвечают современным требованиям, не позволяют увеличить пропускную способность, а также полную массу лесовозных автомобилей. Дополнительно научным сообществом отмечается, что идущие изменения климата в ближайшее время отрицательно скажутся на несущей способности используемых ранее дорожных конструкций. Этому способствует увеличение продолжительности и объема атмосферных осадков в осенний период, и частые оттепели в зимний период. Ряд эксплуатируемых участков существующей сети лесных дорог не отвечают возросшим в настоящее время нагрузкам от транспортных машин. Современные требования к лесовозным дорогам отличаются от используемых ранее. Возросшая в разы потребность в деловой древесине, требование переработчиков обеспечивать их без сезонных перебоев сырьем, повышение интенсивности движения и общей массы автомобилей требуют в Финляндии и в России разработки новых конструкций лесных дорог.

Опыт эксплуатации лесного хозяйства Финляндии показывает, что в условиях нестабильности в экономике и быстро меняющихся трендов развития промышленности развитие лесопромышленного комплекса должно идти с поддержкой государства. Государственная поддержка в Финляндии покрывает до пятидесяти процентов затрат на проектирование и строительство лесных и лесовозных дорог. Долгосрочное участие государства в развитии лесной экономики, обеспечит хорошую основу для развития лесного хозяйства России и остановит процесс деградации лесных угодий.

Список литературы

1.Развитие транспортной инфраструктуры лесной отрасли - опыт Финляндии / Ю. Ю. Герасимов, С. Карвинен, В. С. Сюнев [и др.] // Транспортное дело России. – 2009. – № 7. – С. 99-102.

2.Петров, В.Н. Тенденции развития лесной экономики в России и Финляндии / В.Н. Петров Т.Е., Каткова, С. Карвинен // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. ‒ 2019. – Т. 12, № 3. – С. 140–157.

3.Петров, В.Н. Сравнительный анализ экономических показателей лесного хозяйства России и Финляндии / В.Н. Петров Т.Е., Каткова, С. Карвинен // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2018. – Т. 22, № 2. – С. 294-319.

4.Мякшин, В.Н. Тенденции развития внешнеэкономических связей регионального лесопромышленного комплекса (на примере Архангельской области) / В.Н. Мякшин, В.Н. Петров, Т.Н. Песьякова // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2020. – Т. 15,

№1. – С. 110-130.

5.Петров, А.П. Рыночная организация лесного хозяйства: опыт зарубежных стран и российских регионов / А.П. Петров, С.С. Морковина // Лесотехнический журнал. – 2016. – Т. 6,

– № 4 (24). – С. 250-258.

6.Buongiorno, J. An assessment of gains and losses from international trade in the forest sector / J. Buongiorno, C. Johnston, S. Zhu // Forest Policy and Economics. – 2017. – Vol. 80. – P. 209-217.

7.О возможных направлениях международного сотрудничества России и Финляндии: результаты опроса арендаторов лесных участков / А. П. Соколов, С. Карвинен, В. А. Шаин, А. В. Кузнецов // Resources and Technology. – 2021. – Т. 18, № 3. – С. 1-16.

461

8.Application of forest management decision support program MOTTI in conditions of the Republic of Karelia (Russia) / Y. Sukhanov, V. Lukashevich, A. Sokolov, A. Pekkoev // Advanced Materials Research. – 2014. – Vol. 962-965. – P. 663-667.

9.Бургонутдинов, А.М. Повышение надежности лесных дорог электрохимическим закреплением грунтов / A.M. Бургонутдинов, О.Н. Бурмистрова, С.И. Сушков, М.А. Воронина // Строительно-дорожные машины. – 2014. – № 5. – С. 6- 8.

10.Разработка методов повышения транспортно-эксплуатационных показателей лесовозных автомобильных дорог, работающих в сложных природно-климатических условиях / М. Е. Жалко, А. М. Бургонутдинов, О. Н. Бурмистрова [и др.] // Деревообрабатывающая промышленность. – 2022. – № 1. – С. 10-17.

УДК 625.85

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА

К.Г. Пугин1,2, В.К. Салахова1,2

1ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 2ФГАОУ ВО ПНИПУ, г. Пермь, Россия

E-mail: 123zzz@rambler.ru

Аннотация. В последние годы полимерные отходы стали новым подходом к модификации асфальтовых вяжущих и асфальтовых смесей с целью улучшения характеристик дорожного покрытия при одновременном снижении затрат на строительство и количества полимерных отходов в окружающей среде. Недавние исследования показали, что включение бывших в употреблении пластиков в асфальтобетонные смеси сухим и мокрым способами может привести к улучшению характеристик асфальтовых покрытий. В статье рассматривается возможность использования в качестве модификатора битума отходов полиэтилена низкого давления.

Ключевые слова: асфальтобетон, полиэтилен низкого давления, автомобильная дорога, битум, модификация битума.

Загрязнение пластиком является серьезной глобальной проблемой из-за растущего объема пластиковых отходов, нуждающихся в утилизации. Совокупное количество пластиковых отходов, которые могут попасть в окружающую среду, по прогнозам, увеличится в ближайшие годы из-за роста населения, высокого уровня производства пластиков и неэффективной инфраструктуры управления отходами. Одной из многообещающих областей применения регенерированных полимеров является разработка модифицированных полимерами асфальтобетонов, используемых для дорожного строительства. [1-3] Это интересная альтернатива как с экологической, так и с технической точки зрения, поскольку она не только уменьшает количество пластиковых отходов, выбрасываемых на свалки, но и улучшает механические свойства битумного вяжущего, что приводит к получению асфальтобетонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Основными видами повреждений, которые могут повлиять на эксплуатационные характеристики автомобильных дорог, являются остаточная деформация (также из-

462

вестная как колейность), усталостное растрескивание и термическое растрескивание. Остаточная деформация появляется после прохождения интенсивной транспортной нагрузки, в основном в летний период, когда высокие температуры окружающей среды снижают несущую способность покрытия автомобильной дороги. Усталостное растрескивание характеризуется образованием трещин, которые являются результатом накопления повреждений после значительного числа повторяющихся обратимых циклов нагружения. Термическое растрескивание связано с объемным изменением слоя износа при очень низких температурах и возникает в поперечном направлении дороги. Покрытия имеют тенденцию к усадке при понижении температуры, что приводит к развитию высоких термических напряжений в покрытии, если вяжущее не способно быстро снять такие напряжения. Развивающиеся напряжения превышают прочность дорожной одежды, что приводит к образованию трещин. [5-7]

Модификация битумов используемыми в качестве вяжущего в асфальтобетонах первичными полимерами является общепринятой практикой в строительстве дорожных покрытий, поскольку это эффективный способ улучшить характеристики дорожного покрытия. В последние годы полимерные отходы стали новым подходом к модификации асфальтовых вяжущих и асфальтовых смесей с целью улучшения характеристик дорожного покрытия при одновременном снижении затрат на строительство и количества полимерных отходов в окружающей среде. Недавние исследования показали, что включение бывших в употреблении пластиков в асфальтобетонные смеси сухим и мокрым способами может привести к улучшению характеристик асфальтовых покрытий, что способствует смягчению основных проблем – остаточной деформации, усталостное растрескивание и термическое растрескивание. [8-10]

Влажный и сухой процессы являются основными методами включения пластика в асфальтовые смеси, и основное различие между ними заключается в способе смешивания сырья. В мокром процессе полимеры смешивают с битумным вяжущим при высокой температуре перед смешиванием с минеральными заполнителями, что приводит к изменению свойств вяжущего и созданию модифицированного полимером асфальтобетона. В виду неоднозначности исследований по использованию полимеров для регулирования свойств битумов, были проведены исследования по оценке взаимодействия отходов полиэтилена низкого давления (ПНД), загрязнённого моторным маслом и битума. Для установления влияния ПНД на свойства битума в качестве модифицирующего компонента, был проведен синхронный термический анализ с использованием методов дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрии (ТГ) на установке STA449 CJupiter и исследование фазового состава образцов с использованием рентгеновского дифрактометра XRD-7000 фирмы «Shimadzu».

Ряд авторов указывают, что ПНД химически не растворяется в битуме, однако можно предположить, что при высокотемпературном (выше температуры плавления ПНД) и механическом воздействии (при перемешивании асфальтобетонной смеси в смесителе), будет происходить ускоренная деструкция ПНД с образованием мелкодисперсного ПНД и соединений распада, способных образовывать с битумом полимернобитумное вяжущее. Для изучения изменения свойств битума с ПНД под воздействием температуры был проведен синхронный термический анализ образцов исходного битума и смеси битума с ПНД, который позволил получить информацию о их температурной устойчивости. Фрагменты полученных термограмм представлены на рисунке.

463

Сравнительный анализ полученных термограмм показал, что добавление ПНД в состав битума снижает потерю массы образца (при 400оС снижается в 2,8 раза). Снижение потери массы битума при добавлении ПНД при нагревании указывает на образование новых структур, которые обусловлены как физическим, так и химическим взаимодействием битума с частицами ПНД.

а) |

б) |

Рисунок ‒ Фрагмент диаграммы синхронного термического анализа: |

|

а) битума, б) смеси битума с ПНД |

|

Присутствие ПНД в составе битума положительно влияет на эксплуатационные характеристики асфальтобетона: за счет снижения потери углеводородов из состава битума увеличивается срок службы битума в составе асфальтобетона, снижается трещинообразование при низких температурах, и увеличивается устойчивость к внешним нагрузкам при высоких температурах (снижается вероятность образования колеи на поверхности асфальтобетонного покрытия).

Список литературы

1.Потапова, Е.В. Проблема утилизации пластиковых отходов / Потапова Е.В// Известия Байкальского государственного университета. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 535-544.

2.Tyuryukhanov, K.Y. Аn impact of waste foundry sand on asphalt concrete mixture /Tyuryukhanov K.Y., Pugin K.G. // Всборнике: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.International Science and Technology Conference «FarEastCon 2019». ‒ 2020. ‒ Р. 22-79.

3.Тюрюханов, К.Ю. Исследование взаимодействия битума с минеральными частицами

васфальтобетоне / Тюрюханов К.Ю., К.Г. Пугин // Транспортные сооружения. ‒ 2018. ‒ Т. 5, № 1. ‒ С. 19.

4.Пугин, К.Г. Разработка технологии использования отходов пластика в дорожном строительстве / К.Г. Пугин, Пугина В.К. //Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. ‒

2020. ‒ № 3. ‒ С. 21-28.

5.Optimum Use of Plastic Waste to Enhance the Marshall Properties and Moisture Resistance of Hot Mix Asphalt / Hamed M. Jassim, Omar T. Mahmood, Sheelan A. Ahmed // International Journal of Engineering Trends and Technology. ‒ 2014. ‒ Vol. 7. ‒ P. 18 – 25.

6.Impact of polypropylene microplastics and chemical pollutants on European sea bass (Dicentrarchuslabrax) gut microbiota and health/ Daniel Montero, Simona Rimoldi, Silvia Torrecillas [et al.]// Science of The Total Environment. ‒2021. ‒Vol. 805. ‒150402.

7.Microplastic: A potential threat to human and animal health by interfering with the intestinal barrier function and changing the intestinal microenvironment / Zhuizui Huang, You Weng, Qichen Shen [et al.]// Science of The Total Environment. ‒2021. ‒Vol. 785. ‒ Р. 147365.

464

8.The use of polymer materials in the composition of asphalt concrete/ Pugin K. G., Yakontseva O. V., Salakhova V. K., Burgonutdinov A. M. // Materials research proceedings. International conference on modern trends in manufacturing technologies and equipment, ICMTME 2021. ‒ 2022. ‒ С. 150–155.

9.Пугин, К.Г. Использование полимерных материалов в качестве структурного элемента в составе асфальтобетона / К.Г. Пугин, Яконцева О. В., Салахова В. К. // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология.‒ 2021. ‒ № 4. ‒ С. 29-36.

10.Пугин, К. Г., Использование отходов в структуре органоминеральных композитов, применяемых для строительства автомобильных дорог / К.Г. Пугин, Пугина В. К. // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. ‒ 2021. ‒ № 2. ‒ С. 38-46.

УДК 624.01

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Т.Г. Середа1, С.Н. Костарев2

1ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 2ФГКВОУ ВО Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ, г. Пермь, Россия

Е-mail: iums@dom.raid.ru

Аннотация. Проведено моделирование обобщённой модели производства деревоперерабатывающего предприятия. Разработана модель, позволившая связать динамические и статистические характеристики предприятия. Приведены базисы матери- ально-производственной системы технологического процесса. Исследованы целевые критерии деятельности предприятия: прибыль / издержки, строго вовремя, минимизация запасов; разработаны алгоритмы управления выбором оптимального распределения ресурсов условиях санкций. Разработано программное обеспечение, реализующее методы линейного и динамического программирования. Проведена симуляция работы программного обеспечения на примере производства мебели с технико-экономическим обоснованием оптимального производства изделий. Разработанные модели и алгоритмы позволят обеспечить планирование бизнес-процесса деревоперерабатывающего предприятия.

Ключевые слова: деревопереработка, планирование бизнес-процесса, линейное программирование.

Введение. Задаче автоматизированного управления производством в настоящее время уделялось большое внимание. Автоматизация и создание автоматизированных систем являются на данный момент одной из самых ресурсоемких областей в деревоперерабатывающей промышленности [4]. В настоящее время некоторые предприятия в условиях санкций испытывают трудности при реализации экспортной продукции, например предприятие «Свеза-Уральский», что требует применения методов оптимизации для формирования перспективного бизнес-плана [3,7].

Вопросам исследования математического описания объектов управления посвящены основополагающие труды А.А. Вавилова, А.Г. Бутковского, В.М. Глушкова, А.А. Первозванского и др.

465

Вопросам обоснования принятия решений посвящены работы В.Д. Горфинкеля, Е.М. Куприянова, А.Д. Шеремета, И.В. Липсица, Ф. Котлера, Дж. Бокса и Г.Дженкинса, Т. Нейлора, П. Уотермена и др.

Для проектирования лесной, целлюлозно-бумажной и дерево-обрабатывающей промышленности существуют проектные организации, выполняющие определенные функции (табл. 1).

Таблица 1

|

Организации, занимающиеся проектированием |

|

|

|

деревоперерабатывающих производств |

|

|

|

Организация |

|

Функции предприятия |

|

|

|

Гипродревпром |

|

Проектирование лесопильных, фанерных деревообрабатывающих |

|

предприятий |

|

|

|

|

|

|

|

Гипролеспром |

|

Производство ДСП, ДВП, орбалита, стандартных деревянных |

|

домов |

|

|

|

|

|

|

|

Гипролестранс |

|

Проектирование предприятий лесозаготовительной промышлен- |

|

ности, лесоперевалочных баз |

|

|

|

|

|

|

|

Гипробум |

|

Проектирование целлюлозно-бумажных предприятий |

|

|

|

Деревоперерабатывающая промышленность классифицируется на следующие направления: деревообрабатывающее, лесопильное, клееной древесины и OSB плит и др. [5, 8].

Методы исследования. В работе используются методы моделирования систем, оптимизации, управления запасами, комбинаторики, аппарат теории вероятностей и математической статистики.

Результаты исследования.

Моделирование обобщённой модели производства

Процесс производства может быть упорядочен по материальнопроизводственной и организационно-технологической структурам [6, 10]. Разобъём технологический маршрут на зоны:

Qm - входные материальные потоки; Qp - выходные материальные потоки;

Dij - пооперационные технологические маршруты.

На рис. 1 представлена топологическая схема технологических маршрутов изготовления изделий.

Определим базисы материально – производственной системы, описывающие модель производства (табл. 2).

На рис. 2 представлена матрица пооперационных норм расхода ресурсов на технологических маршрутах.

466

|

Рисунок 1 ‒ Cхема технологических маршрутов |

|

Таблица 2 |

|

Базисы материально-производственной системы |

|

|

Базис |

Назначение |

|

|

Т |

Календарный цикл оперативного управления |

|

|

Nm |

Количество видов ресурсов |

Np |

Количество видов изделий |

Nl |

Количество операций |

Nml |

Количество статей суммарных постоянных издержек |

Nk |

Максимальная серийность выпуска изделий |

Nt |

Количество циклов оперативного управления |

|

|

i, j , k |

Счётчики |

|

|

M[Nm][3], m |

Конечномерный базис ресурсов |

P[Np][3] |

Конечномерный базис изделий |

GR[Nm][Np] |

Конечномерный базис расхода ресурсов на изделия |

|

|

GL[Np][Nk][Nl] |

Конечномерный базис издержек операций на изделия |

Сz[Pj1][2] |

Массив затрат, связанный с запуском партии изделий |

ML[Nml][2] |

Конечномерный базис постоянных издержек |

|

(косвенные явные издержки) |

|

|

Dij(x,t) |

Конечномерный базис производственных потоков на технологиче- |

|

ских маршрутах, i-индекс маршрута, j-индекс обобщенной операции |

|

на технологическом маршруте |

|

|

U[Nl][4][P[j][1]] |

Упорядоченно-временная карта производства изделий |

t[P[j][1]][2] |

Расход времени на изготовление изделий |

Sm[Nm][3][Nt] |

Статистический массив динамики параметров ресурсов |

Sp[Np][3][Nt] |

Статистический массив динамики параметров изделий |

|

|

Технико-экономическое планирование

Критерии технико-экономического планирования, зависящие от переменных факторов: ресурсов и продукции, приведены в табл. 3.

467

Рисунок 2 ‒ Матрица пооперационных норм расхода ресурсов

Таблица 3

Критерии мониторинга экономичности производства

|

Критерии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Зависимость |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Предельный продукт |

|

|

MP dPjp |

|

, i 1, m; j 1, N |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

j |

|

dGij |

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Предельная стоимость |

|

MCi =d(MicGijp), j=1,Nm |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Общие фиксированные издержки |

|

TFC=MLp*MLc |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

Nm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Общие переменная издержки |

|

TVC = M ic Gijр Pjp |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

j 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Средние переменные издержки |

|

|

Nm TVC |

j |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

АVC = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

P |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

j 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

jp |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Cуммарные издержки |

|

C+TVC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Предельная выручка |

|

|

|

Nm d P |

|

* P |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

MR |

|

|

|

jp |

|

|

jc |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

d Pjp |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

j 1 |

|

|

|

|

|

|

||||||

Общий доход |

|

|

|

Nm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

TR Pjp Pjc |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

j 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Ставится целевая функция с критерием максимизации разности между |

|

|||||||||||||||

|

|

затратами и прибылью [7] |

|

|

|||||||||||||

Np |

Np Nm |

|

Nl |

|

|

|

|

Nml |

|

|

|

|

|

(1.1) |

|||

|

Pj 2 N j X j |

M i 2GRij |

N j X j GLijk |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

max |

MLi0 MLi1 |

|

|

||||||||||||||

|

j 1 |

j 1 i 1 |

|

i 1 |

|

|

|

|

i 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

при ограничениях:

Np |

|

|

|

1. накладываемых запасом сырья: GRij N j X j |

M i1 mi1 |

.3 |

(1.2) |

j 1 |

|

|

|

2. материально-производственной структурой |

|

|

|

ограничения по фонду времени для каждого изделия: |

|

|

|

tj1Njxj T, i = 1,2,…, Np |

|

|

(1.3) |

3. условия неотрицательности и целочисленности переменных: |

|

||

Xj 0. |

|

|

|

468 |

|

|

|

Методы оптимизации эффективных решений

Существуют различные подходы к классификации методов оптимизации: в зависимости от линейности функции, ограничения на область определения переменных – методы математического программирования, непрерывные и дискретные [3,10].

В случае линейности целевой функции и ограничений допустимой области, исследуется симплекс-метод, заключающего в поиске вектора Х=(x1, x2, …, xj,…, xm,), xj 0, при котором линейная функция F принимает оптимальное (т.е. максимальное или минимальное) значение

n

cj xj max,

j 1

n aij xj bi , i 1...m. .3

j 1

Метод штрафных и барьерных применяется в случае выпуклых управлений – ограничений. Метод штрафных функций заключается в добавлении к целевой функции – функции штрафа за нарушение каждого из ограничений, генерируется последовательность недопустимых точек, которая сходится к оптимальному решению исходной задачи [3].

Дискретная оптимизация

Основное внимание уделяем задачам целочисленного программирования (ЦЛП), выделенная отрасль играет основную роль в приложениях и разработана наиболее полно.

Методы решения задач ЦЛП можно разделить на несколько групп [3]:

1. Методы отсечения. Их прототипом является метод Гомори. Сущность метода первоначально состоит в решении задач ЛП. Если её решение удовлетворяет требованиям целочисленности, то процесс завершается, в противном случае к ограничениям задачи добавляется новое линейное ограничение (отсечение). Далее задача решается с учетом нового ограничения, и процесс повторяется. Теоретически доказана сходимость такого процесса к оптимальному целостному решению.

2. Комбинаторные методы. Метод ветвей и границ, алгоритм оптимизации которого состоит в разбиении множества допустимых решений на подмножества, каждое из которых этим же способом снова разбивается на подмножества, пока не будет достигнуто оптимальное целочисленное решение.

3. Динамическое программирование Беллмана. В основе динамического программирования лежат 2 важных принципа:

-принцип оптимальности: «оптимальная политика обладает тем свойством, что, каковы бы ни были начальные состояния и начальное решение, последующие решения должны составлять оптимальную политику относительно состояния, являющегося результатом 1 решения (Беллмана)»,

-принцип вложения, природа задачи, допускающая использование метода динамического программирования, не меняется при изменении количества шагов. Основным недостатком этого метода является большой объем вычислений при нескольких ограничениях.

Рисунок 3 ‒ Переход состояний системы, реализующий метод динамического программирования «Беллмана»

469

Программная реализация

Для поиска оптимальных решений разработаны две программы, реализующие симплекс-метод линейного программирования и метод динамического программирования Беллмана.

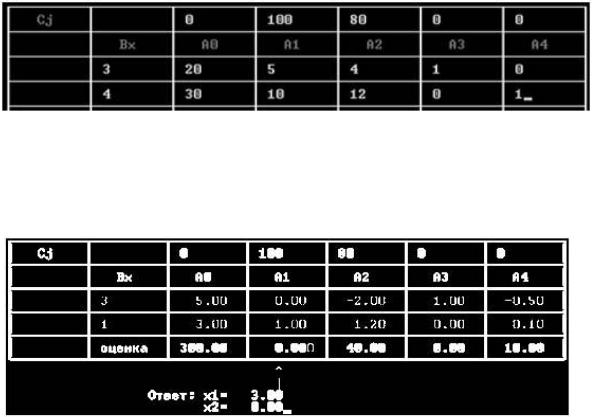

Рассмотрим решение простейшей задачи с использованием метода линейного программирования: На изготовление кухонных гарнитуров стоимостью 100$ требуется 5 человеко-дня и 10 м2 древесно-стружечных плит (ДСП). Hа спальные гарнитуры стоимостью 80$ требуется 4 человеко дня и 12 м2 ДСП. Всего имеется 20 человеко дней и 30 м2 ДСП. Требуется определить оптимальное количество гарнитуров, обеспечивающих максимальную прибыль. На рис. 4 показан процесс ввода данных в разработанную компьютерную программу «Simplex».

Рисунок 4 ‒ Ввод исходных данных

На второй итерации найдено оптимальное решение, что при данных условиях выгодно израсходовать ресурсы на изготовление только трех кухонных гарнитуров

(рис. 5).

Рисунок 5 ‒ Найдено оптимальное решение

Выводы. В современных условиях, когда предприятия вынуждены работать в условиях ограничений, вызванных санкциями и оптимизацией ресурсов, необходимо использовать методы оптимального поиска решений. Предложен алгоритм нахождения эффективного решения целевой функции при ограничениях на область допустимых значений. Оптимизируется сетевая структура бизнес – процесса предприятия с наилучшим раскладом прибыль / издержки при данных производственных мощностях, решается задача «составление расписания» (Shedull) с новой производственной программой. В программной реализации использованы методы линейного и динамического программирования.

Список литературы

1. Аль-Хамдани, Ашраф Салех Али. Эффективность управления предприятием / АльХамдани Ашраф Салех Али, А.И. Кораблев // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической

470