Преобразовательная техника

.pdf

3.4.Высшие гармоники выпрямленного напряжения

ипервичного тока выпрямителя. Коэффициент мощности и КПД выпрямителя

Кривая выпрямленного напряжения ud(θ) содержит две составляющие – постоянную (среднее выпрямленное напряжение Ud) и переменную, представляющую собой сумму высших гармонических составляющих. В идеальном случае на зажимы потребителя энергии должна поставляться только постоянная составляющая выпрямленного напряжения, а переменная составляющая должна быть подавлена. Для подавления высших гармоник выпрямленного напряжения применяются сглаживающие фильтры. Их стоимость, масса и габариты будут тем меньше, чем меньше высших гармоник содержится в кривой выпрямленного напряжения.

В большинстве практических случаев схемы выпрямления работают на нагрузку с большой индуктивностью Ld, при которой выпрямленный ток можно считать идеально сглаженным, и поэтому имеют одинаковую регулировочную характеристику, описываемую выражением:

Ud

Ud 0

cos

.

Это дает возможность получить формулу для нахождения амплитуд высших гармонических составляющих выпрямленного напряжения, пригодную для любых вариантов схем выпрямления. Такая формула позволяет оценить содержание высших гармоник в выходном напряжении выпрямителя, а значит, оценить стоимостные и массогабаритные показатели сглаживающего фильтра.

Выпрямленное напряжение в самом общем виде записывается в виде выражения:

ud Ud Unm sin n 1

nm t

n

,

где Unm – амплитуда высшей гармоники n-го порядка;

m – число пульсаций выпрямленного напряжения за период изменения питающего напряжения;

ψn – начальная фаза n-й гармоники.

На интервале повторяемости 0; 2  m кривую выпрямленного напряжения для любой схемы выпрямления можно записать в виде:

m кривую выпрямленного напряжения для любой схемы выпрямления можно записать в виде:

|

|

|

|

|

|

ud Um cos |

|

|

|

, |

|

m |

|||||

|

|

|

|

причем амплитуда выпрямленного напряжения в этом выражении:

Um

2 U2 – для однофазных схем (с выводом средней точки и мостовой) и для трехфазной схемы с нулевым выводом;

2 U2 – для однофазных схем (с выводом средней точки и мостовой) и для трехфазной схемы с нулевым выводом;

51

U |

m |

|

3 |

2 U |

2 |

|

|

|

|

– для трехфазной мостовой схемы.

После разложения в ряд Фурье амплитуда n-й гармоники выпрямленного напряжения может быть представлена выражением:

U |

|

U |

|

|

2 |

2 |

n |

2 |

2 |

; |

|

nm |

d |

2 |

|

2 |

1 m |

|

tg |

||||

|

|

n |

1 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

||

Ud

U |

d 0 |

cos |

|

|

.

Очевидно, что с увеличением угла управления α амплитуды высших гармоник в кривой выходного напряжения будут увеличиваться. Это потребует более громоздких и дорогостоящих сглаживающих фильтров для обеспечения заданного качества выходного напряжения.

Вид кривой тока, потребляемого из сети (первичного тока) зависит от схемы выпрямления и характера нагрузки. Идеальный случай – синусоидальный первичный ток – возможен только в однофазных выпрямителях, работающих на активную нагрузку. В подавляющем большинстве практических случаев, как указывалось выше, выпрямители работают на нагрузку со значительной индуктивностью, поэтому форма тока, потребляемого из сети, является несинусоидальной, а значит, кроме основной (первой) гармоники первичный ток содержит некоторый спектр высших гармоник кратной частоты. Эти высшие гармоники первичного тока оказывают

вредное влияние на питающую сеть, потому что: 1) создают дополнитель-

ные потери мощности в проводах питающих линий и промежуточных трансформаторах; 2) падения напряжения в питающих линиях от высших гармоник тока искажают форму питающего напряжения. Особенно сильно вредное влияние высших гармоник первичного тока на питающую сеть проявляется в сетях, имеющих малый запас по мощности, т. е. когда мощность выпрямителя (нагрузки) соизмерима с мощностью сети.

При больших индуктивностях в цепи выпрямленного тока амплитуды высших гармоник первичного тока убывают обратно пропорционально номеру гармоники:

Inm n1 I(1) m ,

где I(1)m – амплитуда основной гармоники первичного тока.

В кривой первичного тока однофазных выпрямителей содержатся все нечетные гармоники (n = 3, 5, 7, 9, 11, 13, …), в кривой первичного тока трехфазных выпрямителей содержатся все нечетные гармоники, кроме гармоник, кратных трем (n = 5, 7, 11, 13, …), поэтому трехфазные выпрямители оказывают менее вредное воздействие на питающую сеть. Для уменьшения генерации высших гармоник в питающую сеть на вход выпрямителя последовательно включают сетевые дроссели (индуктивные сопротивления) или к входным зажимам параллельно подключают сетевые

52

фильтры (LC-цепи, настроенные в резонанс напряжений на частотах соответствующих высших гармоник).

Важным технико-экономическим показателем выпрямителя является его коэффициент мощности. Он показывает, какую долю полной мощности, потребляемой выпрямителем из сети, составляет активная мощность, которая может преобразовываться в другие виды энергии (например, в полезную работу):

PS kи cos 1 ,

где kи – коэффициент искажения формы тока, потребляемого из сети;

φ1 – угол сдвига между синусоидой напряжения сети и основной гармоникой тока, потребляемого из сети.

Если предприятие потребляет из сети энергию с низким коэффициентом мощности, то это эквивалентно тому, что на создание единицы продукции предприятие затрачивает больше энергии. В результате растет себестоимость продукции, а предприятие становится неконкурентоспособным.

Коэффициент искажения

|

|

|

|

I |

|

|

|

k |

|

|

|

1(1) |

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

I |

|

|

I |

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|

1(1) |

|

1(n) |

|||

|

|

|

|

|

n 3 |

|

|

.

В числителе коэффициента искажения – действующее значение основной гармоники первичного тока, в знаменателе – действующее значение несинусоидального первичного тока (с учетом всех высших гармоник). Очевидно, что чем больше высших гармоник содержится в кривой первичного тока, тем меньше будет коэффициент мощности.

Для всех схем выпрямителей, кроме схем с нулевым диодом, можно считать, что

cos 1

|

|

cos |

|

|

|

2

.

Из данного выражения видно, что на снижение коэффициента мощности оказывает также влияние работа с большими углами управления (т. е. работа в области малых значений выпрямленного напряжения) и коммутация тока в выпрямителях.

Для повышения коэффициента мощности выпрямителя можно принимать следующие меры. Как показано в § 3.2, использование обратного диода позволяет сократить угол отставания основной гармоники тока от синусоиды напряжения сети (если пренебречь коммутацией – в два раза). Кроме того, на вход выпрямителя можно подключать компенсирующие

53

конденсаторы, которые позволяют локализовать обмен реактивной энергией вблизи потребителя (внутри предприятия), не загружая при этом питающую сеть. Однако наиболее рациональным является использование полностью управляемых полупроводниковых ключей (принудительно запираемых GTO-тиристоров). Они позволяют осуществлять широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) входного тока выпрямителя по синусоидальному закону. При этом содержание высших гармоник во входном токе при соответствующем подборе частоты модуляции может резко снизиться.

КПД выпрямителя определяется выражением:

|

P |

|

, |

d |

|

||

d |

|

|

|

P |

|

p |

|

где Pd – мощность, передаваемая в нагрузку; |

|

||

p – суммарные потери мощности в выпрямителе. |

|||

Потери мощности в выпрямителе складываются из следующих составляющих:

1)потери в вентилях – статические (при протекании прямого тока) и динамические (на переключение);

2)потери в трансформаторе – магнитные (в сердечнике) и электрические (в обмотках);

3)потери во входных и выходных фильтрах;

4)потери во вспомогательных системах (мощность систем управления, сигнализации, защиты, охлаждения).

Несмотря на многочисленные виды потерь мощности, выпрямители большой и средней мощности характеризуются весьма высокими значениями КПД в режиме номинальной нагрузки. Например, максимальный КПД выпрямительной установки УВКТ-5, применяющейся на тепловозах ТЭП70 и 2ТЭ116, может достигать 98 %.

3.5. Сглаживающие фильтры

Напряжение на выходе выпрямителя является пульсирующим. Сглаживающие фильтры служат для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения. Их основной характеристикой является коэффициент сглаживания пульсаций, который представляет собой отношение коэффициентов пульсации на входе qвх и выходе qвых фильтра. Коэффициент сглаживания пульсаций, как правило, определяется для конкретной гармоники выпрямленного напряжения, чаще всего – для основной (первой) гармоники переменной составляющей. Если пренебречь потерями напряжения в фильтре, можно считать, что среднее значение выпрямленного напряжения

на входе фильтра равно среднему значению напряжения на выходе U U .

d d

54

Тогда коэффициент сглаживания пульсаций

основных гармоник напряжения на входе U (1)

|

|

|

q |

|

U |

|

U |

|

|

k |

|

|

|

(1) m |

|

d |

|||

|

вх |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

сгл |

|

q |

|

U |

|

U |

|

|

|

|

|

|

|

(1) m |

||||

|

|

|

вых |

|

d |

|

|

||

равен отношению амплитуд

m |

и выходе U(1) m |

: |

|

U |

|

|

|

(1) m |

. |

|

U |

|||

|

|

||

|

(1) m |

|

Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения на входе фильтра определяется выбранной схемой выпрямления:

qвх

|

2 |

||

2 |

1 |

||

m |

|||

|

|

||

.

Коэффициент пульсаций напряжения на выходе фильтра задается условиями эксплуатации конкретного потребителя. Поэтому можно считать, что коэффициент сглаживания пульсаций является заданным:

k |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

вых |

|||

|

сгл |

|

|

2 |

1 |

||

|

|

|

m |

|

|

q |

.

Расчет сглаживающего фильтра сводится к определению его параметров по заданному коэффициенту сглаживания пульсаций.

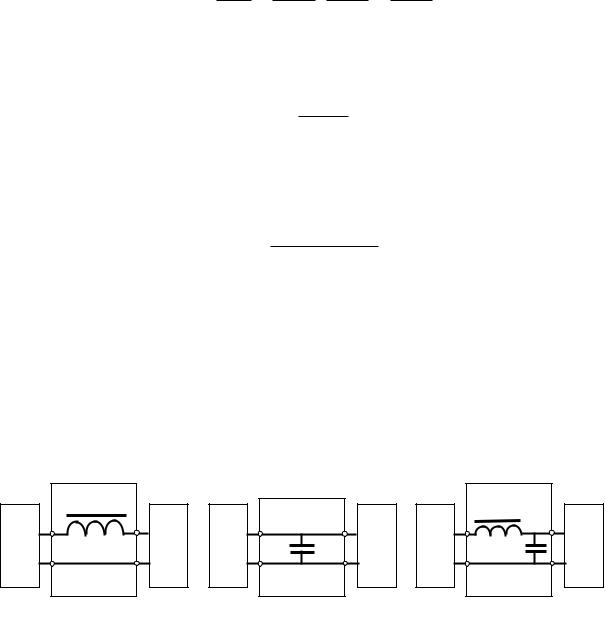

Сглаживающие фильтры выполняются чаще всего на основе индуктивных и емкостных элементов (рис. 3.8) и подразделяются на индуктивные (L-фильтры), емкостные (С-фильтры) и индуктивно-емкостные (LC-фильтры). Иногда сглаживающие фильтры могут выполняться с применением активных элементов (например, RC-фильтры).

|

L |

|

|

|

|

L |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

Н |

В |

С |

Н |

В |

С |

Н |

индуктивный фильтр |

|

емкостной фильтр |

|

индуктивно-емкостной фильтр |

|||

Рис. 3.8. Основные типы сглаживающих фильтров (В – выпрямитель, Н – нагрузка)

Поскольку индуктивное сопротивление увеличивается с ростом частоты тока, а значит, с ростом номера гармоники тока, то L-фильтры включаются последовательно с нагрузкой. Тогда можно говорить о том, что индуктивные фильтры подавляют высшие гармоники тока и сглаживают пульсации тока в нагрузке. Емкостное сопротивление уменьшается с ро-

55

стом частоты, т. е. с ростом номера гармоники, поэтому С-фильтры включаются параллельно нагрузке. В этом случае можно говорить о том, что емкостные фильтры подавляют высшие гармоники напряжения и сглаживают пульсации напряжения в нагрузке.

Коэффициент сглаживания индуктивного фильтра:

|

|

R2 |

m L 2 |

|

kсгл |

|

н |

|

, |

|

|

|

||

|

|

|

Rн |

|

где Rн – сопротивление нагрузки.

Отсюда видно, что с увеличением индуктивности фильтра L и уменьшением сопротивления нагрузки Rн коэффициент сглаживания увеличивается, поэтому область применения индуктивных фильтров – мощные потребители с малым сопротивлением Rн. Часто в выпрямителях большой и средней мощности роль индуктивного сглаживающего фильтра играет индуктивность самой нагрузки.

Коэффициент сглаживания емкостного фильтра:

kсгл

m CRн

.

Отсюда видно, что с увеличением емкости фильтра и увеличением сопротивления нагрузки растет коэффициент сглаживания, поэтому область применения емкостных сглаживающих фильтров – маломощные потребители с большим сопротивлением Rн.

Весьма важными параметрами сглаживающих фильтров являются их массогабаритные и стоимостные параметры, которые зависят от L в индуктивных фильтрах и от С в емкостных фильтрах. Высокие коэффициенты сглаживания при относительно небольших значениях L и C позволяют получить индуктивно-емкостные фильтры. Коэффициент сглаживания ин- дуктивно-емкостного фильтра:

kсгл

2 |

2 |

m |

LC |

.

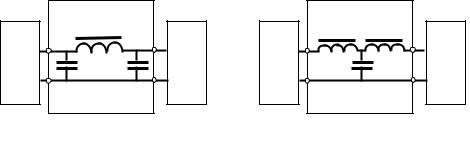

Для повышения коэффициента сглаживания и улучшения качества напряжения на нагрузке могут применяться многозвенные фильтры (рис. 3.9). Такие фильтры собираются из отдельных звеньев, каждое из которых представляет собой одну из разновидностей сглаживающих фильтров, рассмотренных выше. Для многозвенных фильтров коэффициент сглаживания равен произведению коэффициентов сглаживания отдельных звеньев:

kсгл kсгл(0) kсгл(1) kсгл(2) ...kсгл(n) .

56

|

L1 |

|

|

L0 |

L1 |

|

В |

С0 С1 |

Н |

В |

|

С1 |

Н |

|

двухзвенный |

|

|

двухзвенный |

|

|

|

П-образный фильтр |

|

|

Т-образный фильтр |

|

|

Рис. 3.9. Многозвенные сглаживающие фильтры

4. ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

4.1. Понятие об импульсном регулировании постоянного напряжения

Преобразователи постоянного напряжения в постоянное в основном используют импульсные режимы работы, которые обеспечивают следующие преимущества таких преобразователей:

высокий КПД;

высокое быстродействие;

возможность плавного регулирования скорости в широком диапа-

зоне и реализации значительных пусковых моментов двигателей постоянного тока.

Регулирование постоянного напряжения потребителя посредством импульсных преобразователей принято называть импульсным регулировани-

ем, а сами схемы – импульсными преобразователями постоянного напряже-

ния (ИППН).

В качестве источника энергии ИППН используют источники постоянного тока. Такими источниками могут быть выпрямители, аккумуляторы или генераторы постоянного тока.

С помощью импульсного преобразователя, представляющего собой по существу бесконтактный управляемый ключ (рис. 4.1), источник постоянной ЭДС Е периодически подключается к нагрузке. При этом напряжение на выходе преобразователя принимает вид прямоугольных импульсов с амплитудой, равной ЭДС Е источника. Управляемые ключи можно выполнить на любых регулируемых полупроводниковых приборах (тиристорах, транзисторах).

Регулирование напряжения в нагрузке можно осуществлять изменением длительности времени включения tи управляемого ключа, что приведет к плавному изменению среднего значения напряжения на нагрузке Uн.

57

а) |

Кл |

б) uн |

|

|

|

|

|

iн

E

uн Rн

tи |

tп |

E |

Uн |

|

t

Т

Рис. 4.1. Эквивалентная схема и форма напряжения на нагрузке импульсного преобразователя:

а – схема; б – форма напряжения

Отношение периода следования импульсов T к длительности им-

пульса tи называется скважностью: |

|

|

Q T |

tи |

> 1, |

где T – период подачи управляющих сигналов на ключ, равный tи + tп. Величина, обратная скважности, называется коэффициентом запол-

нения импульса γ:

1 Q t |

T t |

и |

f |

и |

|

|

1

,

где f – частота работы преобразователя.

Изменяя длительность включенного состояния ключа Кл (tи) при постоянной частоте f (такой способ регулирования получил название широт- но-импульсного регулирования – ШИР) или при неизменной длительности (tи) и изменяемой частоте f (этот способ получил название частотноимпульсного регулирования – ЧИР) можно воздействовать на среднее и действующее напряжение на нагрузке. Среднее значение напряжения на нагрузке:

U |

|

|

1 |

|

T |

|

1 |

|

t |

и |

Edt |

н |

|

|

н |

|

|

|

|||||

|

T |

0 |

u dt |

T |

0 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||

Действующее значение напряжения:

|

|

|

1 |

T |

|

1 |

tи |

|

U |

н действ |

|

T |

0 |

u2dt |

T |

0 |

E |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

н |

|

|

|

E tи T

2 |

dt |

tи |

|

T |

|

|

|

E .

E

E .

E .

Среднее значение тока при активной нагрузке определяется законом Ома:

I Uн . Rн

58

Если нагрузка носит активно-индуктивный характер (например, схема содержит дроссель для сглаживания пульсаций напряжения), нагрузку необходимо шунтировать диодом VD (рис. 4.2, а) для того, чтобы при разрыве цепи не возникало опасных перенапряжений. При этом ток в нагрузке становится непрерывным: на интервалах замкнутого состояния ключа Кл он протекает от источника E в нагрузку, а на интервалах разомкнутого состояния ключа замыкается в контуре «нагрузка – диод» VD и протекает за счет энергии, запасенной в магнитном поле индуктивности L.

а) |

Кл |

L |

б) |

|

|

|

uн |

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

iн |

|

Т |

uн |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

VD |

uн |

Rн |

|

iн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tи |

|

t

Рис. 4.2. Схема и формы напряжения и тока на выходе импульсного Преобразователя при работе на активно-индуктивную нагрузку:

а – схема; б – формы напряжения и тока

При идеальном ключе напряжение на нагрузке имеет прямоугольную форму, а ток нагрузки iн изменяется по закону экспоненты с постоянной времени (рис. 4.2, б):

L |

R |

|

|

|

н |

.

Среднее и действующее значения напряжения определяется по тем же формулам, что и при работе на активную нагрузку. Среднее значение тока:

Iн

Uн Rн

.

59

4.2. Импульсные преобразователи постоянного напряжения последовательного типа

ИППН классифицируются по способу подключения управляемого ключа относительно нагрузки на два основных типа: последовательные, когда управляемый ключ включается последовательно с нагрузкой, и параллельные, когда управляемый ключ включается параллельно нагрузке.

Рассмотрим работу ИППН последовательного типа. Преобразователи данного вида в современной переводной технической литературе получили названия конверторов, DC/DC-конверторов, или чопперов (chopper), или buck converter.

ИППН последовательного типа могут осуществлять регулирование выходного напряжения по отношению к входному напряжению либо в сторону только понижения (тогда такой ИППН называется понижающим), либо как в сторону понижения, так и в сторону повышения (тогда такой ИППН называется инвертирующим, потому что при преобразовании происходит изменение полярности выходного напряжения).

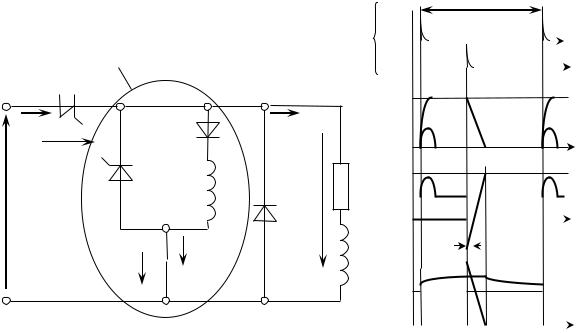

Рассмотрим схему понижающего ИППН последовательного типа, выполненного на однооперационных тиристорах (рис. 4.3). В этом случае схема дополняется элементами, обеспечивающими процессы выключения тиристоров (элементы коммутации, на рис. 4.3, а схемы выделены обводкой).

Элементы

коммутации

а)  VS1

VS1

iVS1

uVS1

VSк

E

iC uC

iC uC

Cк

б)

Сигналы системы управления

VD1 |

iн |

|

|

Lк |

Rн |

|

|

|

uн |

VD0 |

Lн |

|

VS1 |

|

|

|

|

Т |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VSк |

|

|

|

|

t1 |

|||||

|

|

|

|

|

t |

|||||

uC |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

iC |

|

|

iC |

|

uC |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

uVS1 |

|

|

|

|

|

t2 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

uVS1 |

|

|

|

|

|

iVS1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

iVS1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

tв |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

uн |

|

|

|

|

|

iн |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

iн |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

uн |

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.3. Схема и временные′ диаграммы импульсного преобразователя на однооперационных тиристорах:

а – cхема; б – временные′ диаграммы

60