Преобразовательная техника

.pdfПри t = t2 принудительно открываются тиристоры VS2, VS3 и к тиристорам VS1, VS4 оказывается приложенным обратное напряжение, равное напряжению, до которого успел зарядиться конденсатор С к этому моменту времени (см. рис. 5.16, г). В результате пара тиристоров VS1, VS4 закрывается, а выходной ток АИТ меняет свое направление. На интервале времени t2 < t < t3 к тиристорам VS1 и VS4 приложено уменьшающееся напряжение конденсатора С. Этот интервал представляет собой схемное время выключения тиристоров. При t = t3 напряжение конденсатора С уменьшается до нуля, меняет полярность и в схеме устанавливается исходное состояние, представленное на рис. 5.16, а.

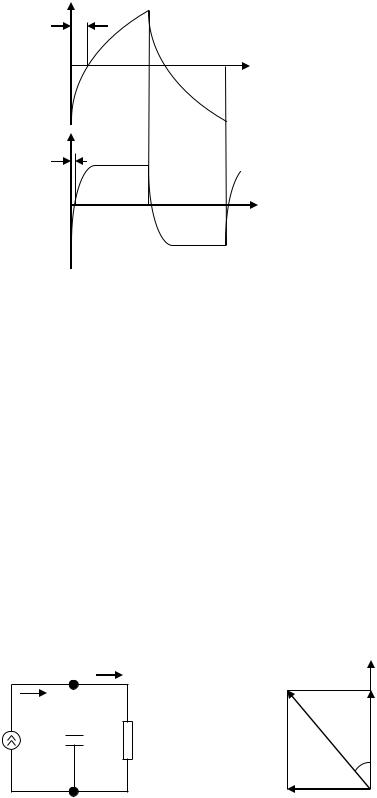

Рассмотренный АИТ формирует на выходе кривую тока в виде прямоугольных импульсов чередующейся полярности. Вид кривой напряжения при этом определяется параметрами нагрузки, которая, напомним, имеет в целом (с учетом коммутирующего конденсатора С) активноемкостной характер. При малых активных сопротивлениях нагрузки постоянная времени RC-цепи будет невелика, и перезаряд конденсатора С будет происходить быстро (на рис. 5.17, б). При больших активных сопротивлениях нагрузки постоянная времени RC-цепи будет значительна, и перезаряд конденсатора будет происходить медленно (рис. 5.17, а). Обратим внимание на то, что при малых активных сопротивлениях нагрузки время, в течение которого к запираемой паре тиристоров будет приложено обратное напряжение, существенно снижается. Это может привести к тому, что времени окажется недостаточно для восстановления вентильных свойств, и пара тиристоров, которая должна закрыться, самопроизвольно откроется в тот момент времени, когда напряжение на них изменит полярность и станет прямым. Это приведет к короткому замыканию источника питания, потому что открытыми окажутся сразу две пары тиристоров. Такой режим является аварийным и называется опрокидыванием инвертора.

Форма тока, которая получается на выходе рассмотренного АИТ, в большинстве случаев не может удовлетворять требованиям по качеству питания потребителя (нагрузки), потому что содержит высшие гармоники и сильно отличается от синусоидальной формы. Для обеспечения синусоидальности выходного тока в АИТ используются электрические фильтры, подключаемые параллельно на выходные зажимы. Эти фильтры – несколько параллельных ветвей, каждая из которых представляет собой последовательно соединенные емкость и индуктивность, настроенные в резонанс напряжений на частоте одной из высших гармоник. Поскольку сопротивление каждой такой ветви на частоте заданной гармоники близко к нулю, то все высшие гармонические шунтируются, т. е. замыкаются в обход потребителя.

91

а)

uн

1

2

б)

uн |

|

|

2 |

2

Рис. 5.17. Кривые напряжения на нагрузке:

а– при малых нагрузках; б – при номинальной нагрузке

Винженерной практике для расчета инверторных схем часто используют метод основной гармоники, при котором в токах и напряжениях преобразователя выделяют основные гармоники, считая их синусоидальными. Это позволяет воспользоваться методами расчета и анализа цепей синусоидального тока. Характеристики, полученные этим методом, пригодны для практических инженерных расчетов, так как мало отличаются от характеристик, полученных более точным способом – путем решения дифферен-

циальных уравнений (расхождение составляет менее |

10 15 |

%). С учетом |

|

принятых допущений схему однофазного мостового параллельного инвертора тока можно представить эквивалентной схемой замещения (рис. 5.18, а), которой соответствует векторная диаграмма (рис. 5.18, б).

а)

|

i |

|

(1) |

Id |

C |

к |

iн

iC

iC

Rн

б)

Uн(1)

I(1)

Iн

IС

Рис. 5.18. Упрощенная схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) однофазного мостового параллельного инвертора тока

92

Если кривая входного тока |

i |

имеет прямоугольную форму, то ам- |

вх |

плитуда первой (основной) гармоники этого тока

1 2

I(1)m 0

|

2 |

|

4 |

|

|

i sin d |

Id sin d |

Id . |

|||

|

|

||||

|

0 |

|

Действующее значение первой гармоники тока:

I |

|

|

I(1)m |

|

2 |

|

2 |

I |

|

(1) |

|

|

|

|

d |

||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

0,9Id

.

(5.1)

Мощность, потребляемая инвертором от источника постоянного напряжения

P |

U I |

. |

d |

d d |

|

Мощность нагрузки определяется выражением

|

|

P U |

н |

I |

н |

cos U |

н |

I |

(1) |

cos 0,9 U |

н |

I |

d |

cos |

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

||||||

где cos 1 |

(при активном характере нагрузки); |

|

|

|

|

|||||||||

|

– угол между входным током и напряжением |

|||||||||||||

рис. 5.18, б).

Исходя из баланса мощностей,

,

в нагрузке

(5.2)

(см.

Pd Pн ,

где – коэффициент полезного действия преобразователя.

Для анализа параметров нагрузки введем понятие коэффициента нагрузки B, определяемого выражением

B |

I |

н |

|

1 |

. |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

I |

C |

|

R C |

|

|

|

|

н |

к |

|

Из векторной диаграммы рис. 5.18, б следует, что

cos |

Iн |

|

|

Iн |

|

|

|

1 |

|

. |

||

I(1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

I 2 |

I 2 |

1 1 B2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

н |

|

C |

|

|

|

|

||

(5.3)

(5.4)

Подставив (3) и (4) в (2), получаем уравнение внешней характеристики

Uн

|

U |

d |

|

1,1U |

|

|

|

|

|

|

|||||

0,9 cos |

d |

||||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

||||

1 1 B |

2 |

|

.

(5.5)

Для получения уравнения входной характеристики однофазного мостового параллельного инвертора тока I(1) f (B) воспользуемся векторной диаграммой (рис. 5.18, б). Из векторной диаграммы следует, что

93

I(1) |

2 |

2 |

Iн |

1 1 B |

2 |

|

Iн |

IC |

|

. |

Учитывая, что ток нагрузки Iн Uн , получаем выражение входного

Rн

тока для параллельного инвертора:

|

|

|

Uн XC |

|

|

|

Uн |

|

|

|

|

I |

(1) |

|

1 1 B2 |

B 1 1 B2 . |

|||||||

Rн XC |

XC |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Используя выражения (1) и (5), получим уравнение входной характеристики инвертора

Id

|

1,11U |

d |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

0,9 X |

|

|

|

|

C |

|

B (1 1 B |

2 |

) |

|

1, 23 |

U |

d |

|

|

|

||

X |

|

||

|

C |

||

|

|

|

|

B (1 1 B |

2 |

) |

|

.

(5.6)

На практике при построении внешней и входной характеристик используют метод относительных единиц, вводя безразмерное значение напряжения на нагрузке, определяемое как

U |

* |

|

0, 9U |

н |

||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||

|

н |

|

U |

|

|

|

|

|

|

d |

|||

|

|

|

|

|

|

|

и безразмерное значение входного тока

(5.7)

I * d

I |

d |

X |

C |

|

|

||

1, 23U |

d |

||

|

|

|

|

.

(5.8)

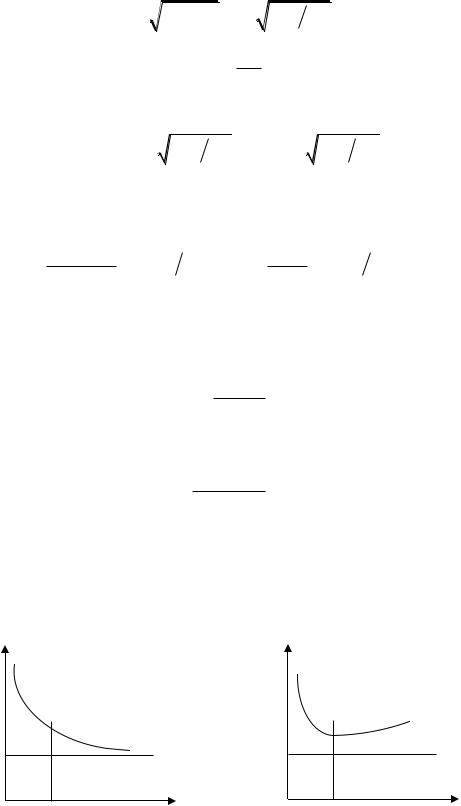

По выражениям (5) и (6) построены внешняя характеристика (рис. 5.19, а) и входная характеристика (рис. 5.19, б) однофазного мостового параллельного инвертора тока.

а) |

|

б) |

|

|

U |

* |

I |

* |

|

н |

d |

|||

|

|

1 |

|

1 |

|

|

B |

0 |

1 |

0 |

B

1

Рис. 5.19. Внешняя или выходная (а) и входная (б) характеристики однофазного мостового параллельного инвертора тока

94

Отличительной особенностью внешней характеристики мостового параллельного инвертора тока является сильная напряжения Uн от параметров нагрузки. Рост напряжения U

однофазного

зависимость

н |

при умень- |

шении B объясняется тем, что при холостом ходе и идеальных элементах схемы инвертора внутренние потери энергии отсутствуют. При каждой коммутации тиристоров от источника питания потребляется дополнительная энергия, идущая на перезаряд конденсатора Ск . Поскольку между

входным дросселем

Ld

и конденсатором

Ск

происходит непрерывный об-

мен энергией, напряжение на конденсаторе, а следовательно, и на тиристорах возрастает, что может привести к их пробою.

При возрастании B, т. е. уменьшении Rн , уменьшается время разряда конденсатора Ск на нагрузку, что приводит к снижению напряжения Uн и

уменьшению угла запирания . Таким образом, однофазный мостовой параллельный инвертор тока удовлетворительно работает только в определенном диапазоне изменения коэффициента нагрузки B. Для стабилизации напряжения на нагрузке используют различные схемные решения, рассмотрение которых выходит за рамки данного учебного пособия.

В заключение сформулируем особенности АИТ:

1.Сильная зависимость величины и формы выходного напряжения от величины и характера нагрузки.

2.Ограниченность диапазона изменения нагрузки, при которой обеспечивается удовлетворительная работа инвертора.

3.Необходимость входного дросселя со значительной индуктивностью, что существенно увеличивает массогабаритные показатели преобразователя в целом.

4.Большая инерционность регулирования выходного напряжения изза большой постоянной времени входного дросселя.

5.Простота силовой части инвертора и возможность исполнения ее на дешевых однооперационных тиристорах.

5.5. Преобразователи частоты

Преобразователи частоты (ПЧ) представляют собой полупроводниковые устройства, предназначенные для преобразования переменного напряжения одной величины и частоты в переменное напряжение другой, как правило регулируемой, величины и частоты. ПЧ позволяют, в частности, осуществлять так называемое частотное регулирование (или частотное управление) асинхронными двигателями. Известно, что асинхронные двигатели, по сравнению с двигателями постоянного тока, более просты по конструкции, надежны, недороги и не требуют особого ухода в эксплуатации. Однако широкое внедрение асинхронного двигателя в регулируемый элек-

95

тропривод, в том числе в тяговый электропривод, длительное время сдерживалось отсутствием надежной и недорогой полупроводниковой элементной базы (тиристоров, транзисторов), которая позволяла бы реализовать способ регулирования скорости вращения АД за счет регулирования частоты питающего напряжения. Развитие технологии производства полупроводниковых приборов открыло возможность создания компактных и надежных преобразователей частоты, которые в настоящее время позволяют реализовывать все преимущества асинхронного двигателя в регулируемом электроприводе.

ПЧ могут осуществлять преобразование переменного напряжения постоянной или регулируемой величины и частоты в переменное напряжение другой постоянной или регулируемой величины и частоты при любом соотношении количества фаз источника питания и потребителя.

По способу связи нагрузки с питающей сетью ПЧ подразделяются на два больших класса: ПЧ с непосредственной связью (НПЧ) и ПЧ со звеном постоянного тока.

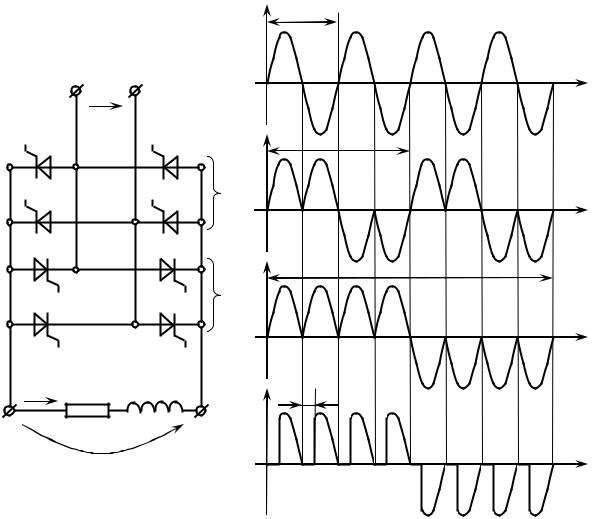

В НПЧ формирование кривой напряжения нагрузки осуществляется за счет прямого (непосредственного) подключения потребителя к питающей сети, откуда и происходит наименование этого класса ПЧ. В качестве примера на рис. 5.20, а приведена схема силовой части простейшего варианта НПЧ – преобразователя однофазного тока в однофазный. В таком варианте схема состоит из прямого и обратного тиристорных мостов, обозначенных римскими цифрами I и II. На вход НПЧ подается синусоидальное напряжение u1 неизменной амплитуды и частоты f1 (рис. 5.20, б), изменяющееся с периодом Твх = 1/f1. При отпирании тиристоров прямого моста (1, 4 или 2, 3) на нагрузке формируется положительный полупериод напряжения uн подобно тому, как это делается в выпрямителях. При отпирании тиристоров обратного моста (1′, 4′ и 2′, 3′) на нагрузке формируется отрицательный полупериод напряжения. Обратим внимание на то, что положительный и отрицательный полупериоды напряжения на нагрузке uн формируются из полуволн питающего напряжения u1. Изменяя количество таких полуволн в каждом полупериоде, можно регулировать период Твых и частоту f2 = 1/Твых напряжения на нагрузке. Для получения плавного регулирования выходной частоты можно вводить регулируемую паузу между моментами времени включения тиристоров прямого и обратного мостов. Величину выходного напряжения можно регулировать, изменяя угол отпирания тиристоров α подобно тому, как это делается в управляемых выпрямителях.

Несмотря на кажущуюся простоту рассмотренного варианта, силовые схемы реальных НПЧ весьма сложны. Например, НПЧ трехфазного тока в трехфазный, выполненный по мостовой схеме, состоит из шести трехфазных мостов (по два – прямой и обратный – на каждую фазу), т. е.

96

содержит 36 тиристоров. Это приводит к пропорциональному усложнению и системы управления таким преобразователем. Кроме того, НПЧ характеризуются повышенным содержанием высших гармонических составляющих в кривой потребляемого тока и выходного напряжения и относительно невысоким коэффициентом мощности.

|

|

б) |

Tвх |

|

|

|

|

u1 |

|

|

|

а) |

|

|

|

|

ɷt |

|

u1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

Tвых1 |

|

|

|

uн |

|

|

||

|

|

|

|

f2 = f1/2 |

|

|

|

I |

1ʹ,4ʹ 2ʹ,3ʹ |

1ʹ,4ʹ 2ʹ,3ʹ |

ɷt |

|

3 |

4 |

|||

|

1,4 2,3 |

1,4 2,3 |

|

||

|

|

|

|

||

2ʹ |

|

1ʹ |

|

Tвых2 = 2Tвых1 |

|

|

|

|

uн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II |

|

f2 = f1/4 |

|

4ʹ |

|

3ʹ |

|

|

|

|

|

|

ɷt |

||

|

|

|

|

1ʹ,4ʹ 2ʹ,3ʹ 1ʹ,4ʹ 2ʹ,3ʹ |

|

|

|

|

1,4 2,3 1,4 2,3 |

|

|

iн |

Rн |

Lн |

α |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

uн |

|

|

|

|

uн |

|

|

|

|

|

|

|

|

ɷt |

Рис. 5.20. Непосредственный преобразователь частоты (НПЧ) однофазного тока в однофазный

Более широкое распространение в современном регулируемом электроприводе получили ПЧ со звеном постоянного тока, которые представляют собой комбинацию выпрямителя и автономного инвертора. Структурная схема ПЧ со звеном постоянного тока, обеспечивающего управление асинхронным двигателем представлена на рис. 5.21.

Основными структурными единицами таких преобразователей являются выпрямитель В, сглаживающий фильтр СФ в звене постоянного тока, автономный инвертор АИ и система управления СУ.

97

Дроссель |

АД |

В |

АИ |

СФ

СУ

Рис. 5.21. Структурная схема ПЧ со звеном постоянного тока, обеспечивающего управление асинхронным двигателем

Выпрямитель принципиально может выполняться как управляемым, так и неуправляемым. Автономный инвертор может представлять собой инвертор напряжения или инвертор тока. Если выпрямитель ПЧ является управляемым, тогда он выполняет задачу регулирования величины напряжения (или тока), а задачу регулирования частоты выполняет АИ. Если выпрямитель является неуправляемым, тогда АИ регулирует и величину, и частоту выходного напряжения (или тока). В настоящее время, как правило, в ПЧ со звеном постоянного тока выпрямители выполняются неуправляемыми, а инвертор выполняется как автономный инвертор напряжения. Задачи регулирования величины и частоты выходного напряжения решает АИН с ШИМ. Такой выбор обоснован тем, что в АИН с ШИМ достаточно просто обеспечивается снижение содержания высших гармонических составляющих в кривой выходного напряжения и тока, а неуправляемый выпрямитель оказывает меньшее вредное влияние на питающую сеть.

ПЧ со звеном постоянного тока обеспечивают плавное регулирование частоты вращения асинхронного двигателя в широком диапазоне, а также могут обеспечивать режим реостатного или рекуперативного торможения. Для обеспечения режима реостатного торможения в звено постоянного тока вводится тормозной резистор. Импульсное регулирование тормозного тока осуществляется с помощью транзисторного ключа. Для обеспечения режима рекуперативного торможения с возвратом энергии в питающую сеть выпрямитель должен обладать двусторонней проводимостью, т. е. по существу должен представлять собой выпрямительно-инверторный преобразователь.

Наряду с несомненными преимуществами (плавность и широкий диапазон регулирования, сравнительно высокая экономичность регулирования, малое содержание высших гармоник в выходном напряжении и токе) ПЧ со звеном постоянного тока имеет ряд недостатков. Двукратное преобразование энергии (выпрямление и инвертирование), хоть и незначительно, но снижает КПД таких преобразователей по сравнению с НПЧ. Высокие частоты переключения транзисторов АИН с ШИМ приводят к

98

тому, что к обмоткам асинхронного двигателя прикладываются импульсы напряжения с крутыми фронтами, что приводит к усложнению условий работы изоляции обмоток, повышению требований к изоляции и удорожанию двигателя. ПЧ со звеном постоянного тока и высокочастотной ШИМ оказывают более существенное влияние на условия радиоприема, создавая помехи и шумы. При высоких частотах ШИМ в кабелях, соединяющих ПЧ с асинхронным двигателем, могут возникать волновые процессы, поэтому рекомендуется иметь длину соединительного кабеля не более 10–15 м. Несмотря на отмеченные недостатки, система «ПЧ – асинхронный двигатель» признана в настоящее время наиболее перспективной как для общепромышленного, так и для специального электропривода, в том числе тягового, гребного и т. п.

Библиографический список

1. Зиновьев Г. С. Силовая электроника / Г. С. Зиновьев. – Москва : Юрайт. –

2012.

2.Пронин М. В. Силовые полностью управляемые полупроводниковые преобразователи (моделирование и расчет) / М. В. Пронин, А. Г. Воронцов ; под ред. Е. А. Крутякова. – Санкт-Петербург : Электросила, 2003. – 172 с.

3.Пронин М. В. Электроприводы и системы с электрическими машинами и полупроводниковыми преобразователями (моделирование, расчет, применение) / М. В. Пронин, А. Г. Воронцов, П. Н. Калачиков, А. П. Емельянов ; под ред. Е. А. Крутякова. – Санкт-Петербург : Силовые машины «Электросила», 2004. – 252 с.

4.Розанов Ю. К. Силовая электроника / Ю. К. Розанов, М. В. Рябчицкий, А. А. Кваснюк. – Москва : ИД МЭИ, 2010.

5.Розанов Ю. К. Электронные устройства электромеханических систем : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. К. Розанов, Е. М. Соколова. – Москва : Изд. центр «Академия», 2004. – 272 с.

6.Семенов Б. Ю. Силовая электроника / Б. Ю. Семенов. – Москва : СОЛОН-

Пресс, 2008. – 416 с.

7.Соколовский Г. Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием: учебник для студентов высших учебных заведений / Г. Г. Соколовский. – Москва : Изд. центр «Академия», 2006. – 272 с.

99

Оглавление

Введение ………………………………………………………………………………. |

3 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ………………. |

4 |

2.НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ …………………………………………. 13

2.1.Назначение, классификация, структура и параметры выпрямителей ……. 13

2.2.Однополупериодный выпрямитель при активной нагрузке ………………. 16

2.3.Двухполупериодная схема выпрямления с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора при активной нагрузке …………….. 20

2.4. Однофазная мостовая схема выпрямления при активной нагрузке ……… 23

2.5.Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку.

Коммутация тока в выпрямителях …………………………….……………. 26

2.6. Работа выпрямителя на нагрузку с противо-ЭДС ………………………… |

29 |

2.7. Работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку …………………… |

31 |

2.8. Трехфазный выпрямитель с нулевым выводом при активной нагрузке |

|

2.9. Трехфазный мостовой выпрямитель при активной нагрузке …………… |

33 |

2.10. Последовательное и параллельное соединение вентилей |

|

в выпрямителях …………………………………………………………….. |

38 |

3. УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ. ИНВЕРТОРЫ, ВЕДОМЫЕ СЕТЬЮ ….. |

40 |

3.1. Понятие об управляемых выпрямителях. Однофазный управляемый |

|

выпрямитель с нулевым выводом при активной нагрузке ……………… |

40 |

3.2. Однофазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом |

|

при активно-индуктивной нагрузке ……………………………………….. |

43 |

3.3. Инверторы, ведомые сетью ………………………………………………… |

47 |

3.4. Высшие гармоники выпрямленного напряжения и первичного тока |

|

выпрямителя. Коэффициент мощности и КПД выпрямителя …………… |

51 |

3.5.Сглаживающие фильтры …………………………………………………….. 54

4.ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ….. 57

4.1. Понятие об импульсном регулировании постоянного напряжения …….. |

57 |

4.2.Импульсные преобразователи постоянного напряжения последовательного типа ……………………………………………………. 60

4.3. Инвертирующие импульсные преобразователи постоянного напряжения |

62 |

4.4. Импульсные преобразователи постоянного напряжения параллельного |

|

(повышающего) типа ………………………………………………………… |

64 |

4.5. Импульсные преобразователи постоянного напряжения |

|

с гальванической развязкой ………………………………………………… |

66 |

5. АВТОНОМНЫЕ ИНВЕРТОРЫ …………………………………………………… |

71 |

5.1.Назначение, область применения и классификация автономных инверторов ………………………………………………………………….. 71

5.2. Однофазный мостовой автономный инвертор напряжения …………….. |

74 |

5.3. Трехфазный мостовой автономный инвертор напряжения ……………… |

79 |

5.4. Однофазный мостовой автономный инвертор тока ……………….……… |

89 |

5.5. Преобразователи частоты …………………………………………………… |

95 |

Библиографический список ………………………………………………………….. |

99 |

100