- •1.Инженерная геология, этапы развития, задачи. Инженерная геология, как наука о рациональном использовании окр . Среды.

- •2. Общие сведения о Земле. Форма и строение Земли, внешние и внутренние геосферы и их взаимодействие, химический состав земной коры. Геотермический режим.

- •3. Минералы и горные породы, эндогенный и экзогенный процессы их образования. Породообразующие минералы, классификации, состав, свойства.

- •4.Магматизм и магматические горные породы(мгп),условия образования, формы залегания интрузивных и эффузивных магматических пород. Названия и строительные свойства наиболее распространенных мгп.

- •2.3.2. Глинистые огп

- •2.3.3. Химические и биохимические огп

- •6.Метаморфизм.Действующие факторы и типы метаморфизма. Ммгп, названия, свойства и строительная оценка

- •7.Относительный и абсолютный возраст горных пород ,его значение при оценке свойств горных пород. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы, их использование.

- •8.Тектонические движения зк, классификация. Колебательные, складкообразующие и разрывообразующие тектонические движения и их значения. Складчатые и разрывные дислокации,их виды и значения для стр-ва.

- •9.Содержание понятия “инженерно-геологические условия” участка или территории строительства. Основные факторы инженерно-геологических условий, их взаимосвязи.

- •12.Подземные воды, их значение. Классификация по физическим свойствам, химическому составу. Виды подземных вод по условиям залегания, характеристика каждого вида.

- •14. Экзогенные геологические процессы. Выветривание ,его виды. Эллювий как результат выветривания, особенности и строительная оценка.

- •16.Геологическая работа рек . Строение речных долин . Аллювиальные отложения, их виды .Свойства и строительная оценка.

- •18. Заболачивание, типы болот по генезису и условиям питания. Болотные отложения, торф и его свойства. Оценка болот при строительстве дорог.

- •20 Геологическая работа ветра. Эоловые отложения, пески лессы. Основные свойства, их учет при строительстве. Особенности состава. Просадочность лессов при замачивании, ее характеристика.

- •22. Геологические процессы ,обусловленные действием силы тяжести: обвалы, вывалы, осыпи, лавины. Оползневые процессы, их причины. Виды оползней в скальных и рыхлых породах. Меры защиты

- •25 Инженерно-геологические изыскания ,их цели, состав и структура. Геологические карты и разрезы. Построение и анализ игр.

4.Магматизм и магматические горные породы(мгп),условия образования, формы залегания интрузивных и эффузивных магматических пород. Названия и строительные свойства наиболее распространенных мгп.

Магматизм – внедрение магмы в ЗК или излияние ее на поверхность в виде лавы. Образующиеся при этом ГП называются магматическими (МГП). Это интрузивные (глубинные) (гранит, сиенит, диорит и др.) и эффузивные (поверхностные) (порфиры, андезит, базальт, пемза и др.). Магма- сложный силикатный сплав

Текстура пород(пространственное расположение частей пород в ее обьеме):1) массивная- равномерное, плотное расположение минералов 2)полосчатая- чередование участков различного минерального состава 3)шлаковая- порода, содержащая видимые глазом пустоты

порфировую ( с кристаллами в виде отдельных вкраплений в общей стекловатой массе) или стекловатую структуру; текстура может быть как плотной, (порфиры, порфириты, диабазы), так и пористой – липариты, трахиты, андезиты, базальты, пемза

Структуры:1) зернистые - типичные для глубинных пород 2)полукриссталические 3)стекловатые- типичные для излившихся пород

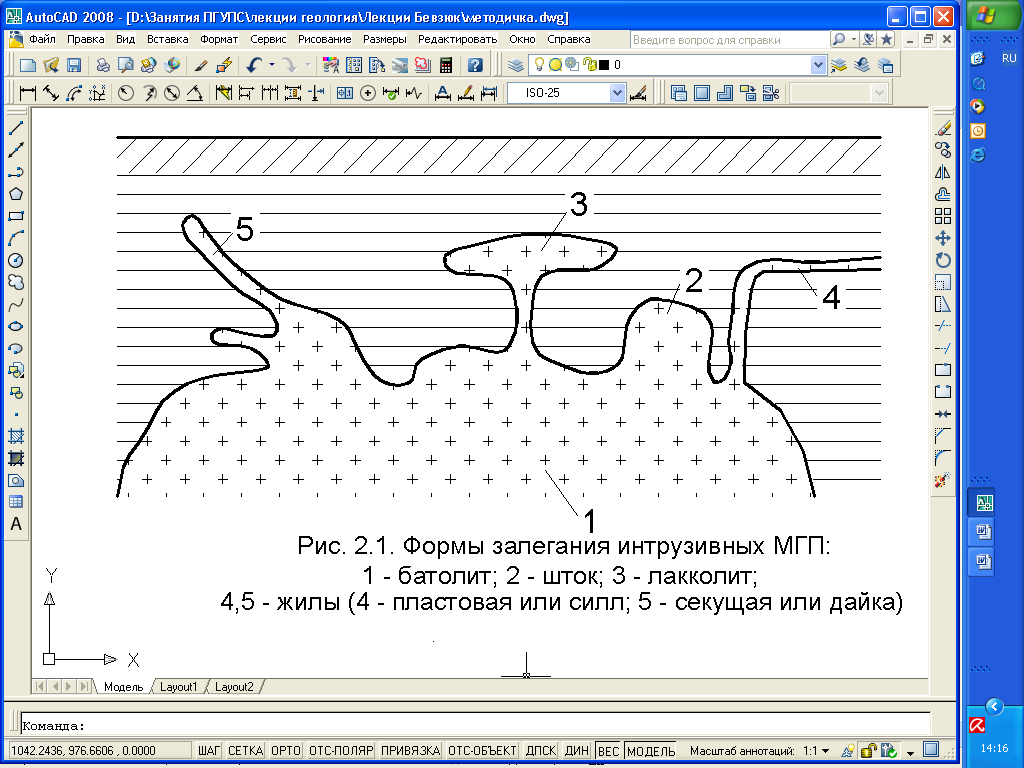

Формы залегания:

А) Глубинные ( интрузивные)

1) батолиты-массивы ,площадью до несколько сотен км,залегающих глубоко от земной пов-ти 2)штоки-ответвления от батолитов 3)лакколиты- грибообразные формы 4) жилы - заполненные магмой трещины в земной коре

Рис. 2.1. Формы залегания интрузивных МГП:

1 – батолит; 2 – шток; 3 – лакколит; 4,5 – жилы (4 – пластовая или силл; 5 – секущая или дайка

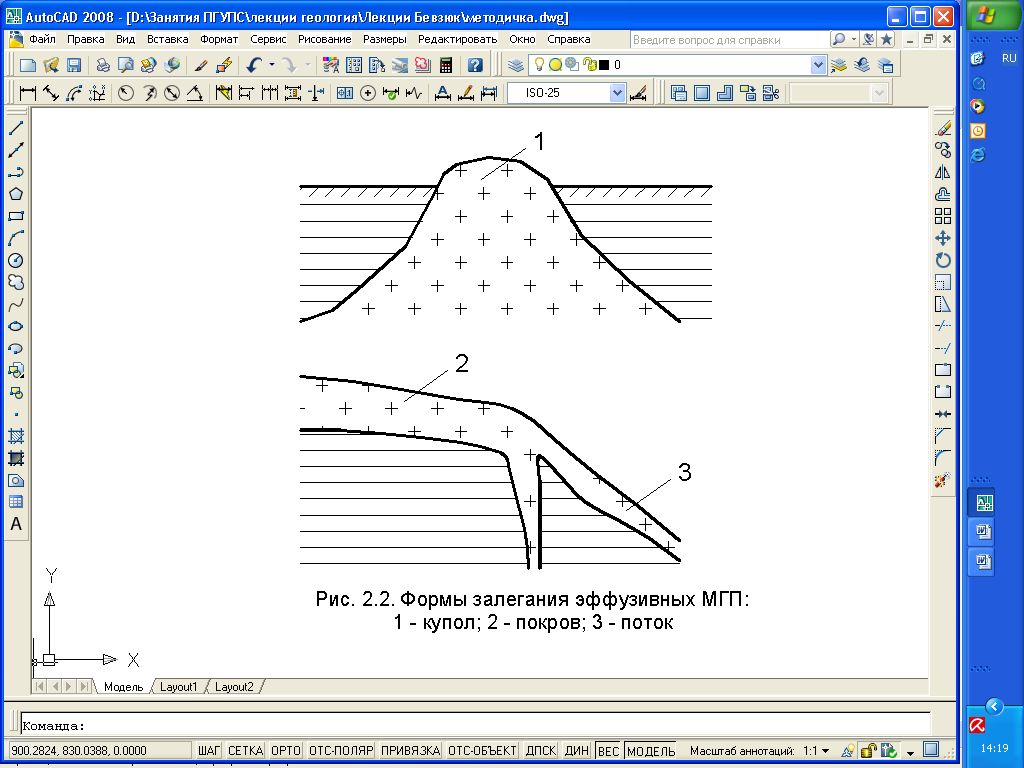

Б) Излившиеся ( эффузивные) :1)купола- сводообразные формы 2)лаковые покровы -растекание магмы на пов-ти Земли 3)потоки- вытянутые формы

Рис. 2.2. Формы залегания эффузивных МГП:

1- купол; 2 – покров; 3 - поток

Характеристика пород:1)Кислые породы(содержание SiO2 65-75%) гранит и его аналоги

2)средние породы(52-65%) порфириты, андезиты, порфир, трахит 3)основные(40-52%) габбро и ее аналоги-диабаз , базальт 4) ультраосновные(менее 40 %) только глубинное происхождение – пироксениты.

Все МГП широко применяются в различных областях строительства. Из интрузивных наиболее распространенная порода – гранит, а из эффузивных – андезиты и базальты.

В общем МГП и ММГП (метаморфические ГП) обладают большой прочностью, малосжимаемы, нерастворимы в воде. При использовании их обязательно устанавливается трещиноватость, которая может существенно снизить прочность и повысить деформируемость массива породы.

5.Осадочные горные породы ОГП,УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,КЛАССИФИФИКАЦИЯ,ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА. Особенности строительной оценки различных классов ОГП- ОБЛОМОЧНЫХ НЕСВЯЗНЫХ И СЦЕМЕНТИРОВАННЫХ,ГЛИНИСТЫХ,ХИМИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ.

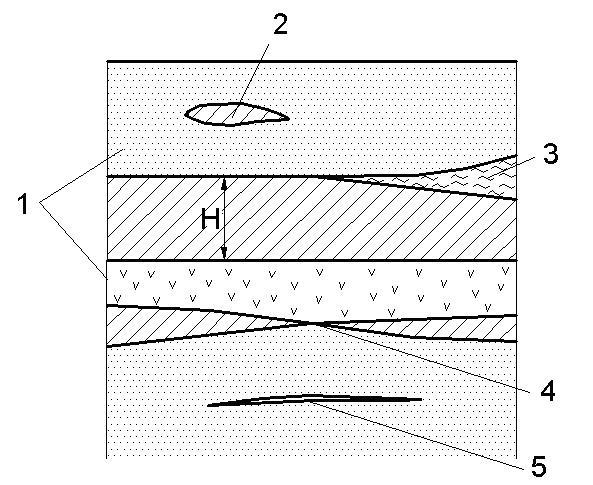

Составляя всего 5% от массы ЗК, осадочные породы чаще всего слагают ее верхние слои и выходят на поверхность, оказываясь в зоне хозяйственно-строительной деятельности человека. На происхождение ОГП указывает название – формирующиеся из осадка. Последний возникает при разрушении ранее существовавших пород вследствие выветривания и переносе продуктов разрушения, при кристаллизации солей в усыхающих водных бассейнах, а также при накоплении остатков животных и растительных организмов. В соответствии с указанными условиями образования ОГП разделяются на три группы: обломочные, глинистые, химические и биохимические. Основной формой залегания ОГП является слой, в котором различают подошву, кровлю и мощность Н – расстояние между ними (рис.2.З).

Слоистость, значительная пористость, большая изменчивость прочности и сжимаемости, повышенная чувствительность многих пород к внешним воздействиям – характерные черты ОГП. В них нередко обнаруживаются остатки и отпечатки животных и растений, позволяющие устанавливать возраст пород. Охарактеризуем каждую группу ОГП.

Рис. 2.3. Формы залегания ОГП:

1 – слои; 2 – линзы; 3 – выклинивание слоя;

4 – пережим слоя (пласта); 5 – пропласток (прослоек)

Обломочные ОГП

Представляют собой скопления обломков ранее существовавших пород как результата их физического выветривания – увеличения трещиноватости с дальнейшим дроблением, измельчением пород под действием перепадов температуры, замерзания в порах и трещинах воды, кристаллизации солей при ее испарении. По размеру обломки или частицы объединяются в группы – фракции. Выделяются следующие фракции с размерами (мм): валуны (глыбы) d >100; галька (щебень) 40…100; гравий (хрящ, дресва) 2…40; песок 0,05…2; пыль 0,005…0,05; глина d<0,005. Указанные в скобках названия используются для неокатанных, угловатых обломков.

В природе обломочные породы представляют собой смесь различных фракций. Наименование породе присваивается по преобладающей фракции, cоставляющей по массе более 50%. Если связи между частицами отсутствуют, породы называются рыхлыми или несвязными. Это галечник, гравий, щебень, хрящ, песок. Для последнего ограничивается также содержание глинистой фракции тремя процентами. Цементированные природным цементом галька и гравий называются конгломератом; то же, щебень и хрящ – брекчия. Конгломераты образуются в прибрежной зоне морей и поэтому распространены шире брекчий. Цементированный песок называется песчаником. Цементированными оказываются продукты вулканических извержений – пепел, песок и др. Оседая на землю, уплотняясь, цементируясь и твердея, они образуют пористые породы, называемые вулканическим туфами или туффитами, если включают обломочный материал другого происхождения. Прочность несвязных пород зависит от трения между отдельными частицами; при шероховатой, угловатой их форме оно больше. Большое значение имеет плотность «упаковки» частиц: плотные породы будут и более прочными.

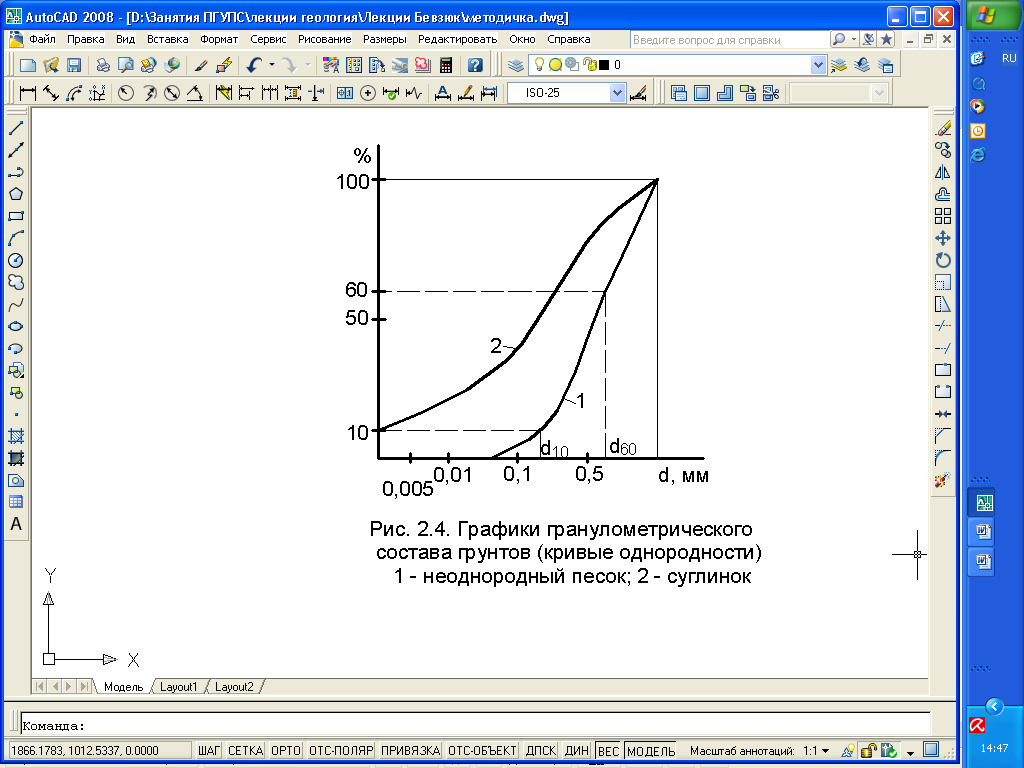

Содержание

различных фракций в процентах по

отношению ко всей массе достаточно

представительной пробы породы называется

гранулометрическим составом.

Он приводится в табличной или графической

форме и является важной характеристикой

любых дисперсных грунтов. Соответствующий

график называется кривой однородности

(рис.2.4). Для неоднородного грунта кривая

более пологая. Численно это можно

характеризовать коэффициентом

неоднородности k

= d60/d10,

т.е. отношением диаметров частиц, меньше

которых в грунте 60 и 10% соответственно.

Если k>3,

то песок неоднородный. По размеру частиц

пески подразделяются на гравелистые,

когда частиц крупнее 2 мм более 25%; крупные

и средней крупности, когда частиц крупнее

0,5 и 0,25 мм соответственно содержится

более 50%; мелкие, когда частиц крупнее

0,1 мм более 75% и пылеватые, когда этих

частиц менее 75%. Если содержание ни одной

из перечисленных фракций не достигает

50%, песок называют разнозернистым. От

гравелистых и крупных к пылеватым

строительные свойства песков ухудшаются:

снижаются прочность и водопроницаемость,

увеличиваются сжимаемость и способность

к разжижению, переходу в состояние

плывуна, проявляется пучинистость

мсостояние плывуна, проявляется

пучинистость. Рис.

2.4. Графики гранулометрического состава

грунтов

Рис.

2.4. Графики гранулометрического состава

грунтов

(кривые однородности): 1 – неоднородный песок; 2 – суглинок

Для цементированных пород очень важен вид природного цемента. По минеральному составу он может быть кремнистым (из минералов опал, халцедон), карбонатным (кальцит, доломит), железистым (лимонит), гипсовым, глинистым. В указанном порядке прочность цемента убывает; гипсовый растворим в воде, глинистый самый слабый и в воде размокает. Песчаники с кремнистым цементом по прочности могут не уступать граниту, а с глинистым иметь сопротивление сжатию 1 Мпа и менее. Цемент может быть смешанным, состоящим из разных минералов – например, карбонатно-гипсовым и т.п.