- •1.Инженерная геология, этапы развития, задачи. Инженерная геология, как наука о рациональном использовании окр . Среды.

- •2. Общие сведения о Земле. Форма и строение Земли, внешние и внутренние геосферы и их взаимодействие, химический состав земной коры. Геотермический режим.

- •3. Минералы и горные породы, эндогенный и экзогенный процессы их образования. Породообразующие минералы, классификации, состав, свойства.

- •4.Магматизм и магматические горные породы(мгп),условия образования, формы залегания интрузивных и эффузивных магматических пород. Названия и строительные свойства наиболее распространенных мгп.

- •2.3.2. Глинистые огп

- •2.3.3. Химические и биохимические огп

- •6.Метаморфизм.Действующие факторы и типы метаморфизма. Ммгп, названия, свойства и строительная оценка

- •7.Относительный и абсолютный возраст горных пород ,его значение при оценке свойств горных пород. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы, их использование.

- •8.Тектонические движения зк, классификация. Колебательные, складкообразующие и разрывообразующие тектонические движения и их значения. Складчатые и разрывные дислокации,их виды и значения для стр-ва.

- •9.Содержание понятия “инженерно-геологические условия” участка или территории строительства. Основные факторы инженерно-геологических условий, их взаимосвязи.

- •12.Подземные воды, их значение. Классификация по физическим свойствам, химическому составу. Виды подземных вод по условиям залегания, характеристика каждого вида.

- •14. Экзогенные геологические процессы. Выветривание ,его виды. Эллювий как результат выветривания, особенности и строительная оценка.

- •16.Геологическая работа рек . Строение речных долин . Аллювиальные отложения, их виды .Свойства и строительная оценка.

- •18. Заболачивание, типы болот по генезису и условиям питания. Болотные отложения, торф и его свойства. Оценка болот при строительстве дорог.

- •20 Геологическая работа ветра. Эоловые отложения, пески лессы. Основные свойства, их учет при строительстве. Особенности состава. Просадочность лессов при замачивании, ее характеристика.

- •22. Геологические процессы ,обусловленные действием силы тяжести: обвалы, вывалы, осыпи, лавины. Оползневые процессы, их причины. Виды оползней в скальных и рыхлых породах. Меры защиты

- •25 Инженерно-геологические изыскания ,их цели, состав и структура. Геологические карты и разрезы. Построение и анализ игр.

1.Инженерная геология, этапы развития, задачи. Инженерная геология, как наука о рациональном использовании окр . Среды.

Инж. Геология - наука, изучающая свойства горных пород, грунтов, природные-геологические и техногенно-геологические процессы в верхних горизонтах ЗК в связи со строительной деятельностью человека.

Инженерная геология сформировалась как наука геологического цикла в 20 – 30 годах ХХ века в связи с запросами различных видов строительства – транспортного, промышленного, энергетического и др. Были созданы специализированные изыскательские организации, инженерно-геологические исследования стали необходимой стадией проектирования и строительства. ИГ, включающая на этом этапе грунтоведение и инженерную геодинамику, стала изучаться в вузах. В последующие 1940…70-е гг. она интенсивно развивалась применительно к решению проблем строительства в сложных геологических условиях транспортных сооружений, крупных ГЭС и ТЭС, атомных электростанций и др. Содержание ИГ расширилось за счет обобщения закономерностей инженерно-геологических условий обширных территорий (регионов); региональная ИГ стала третьей составной частью инженерной геологии.

Главная цель-изучение природной геологической обстановки до начала стр-ва и прогноз изменений, которые произойдут в геол. среде, породах в процессе строительства.

2. Общие сведения о Земле. Форма и строение Земли, внешние и внутренние геосферы и их взаимодействие, химический состав земной коры. Геотермический режим.

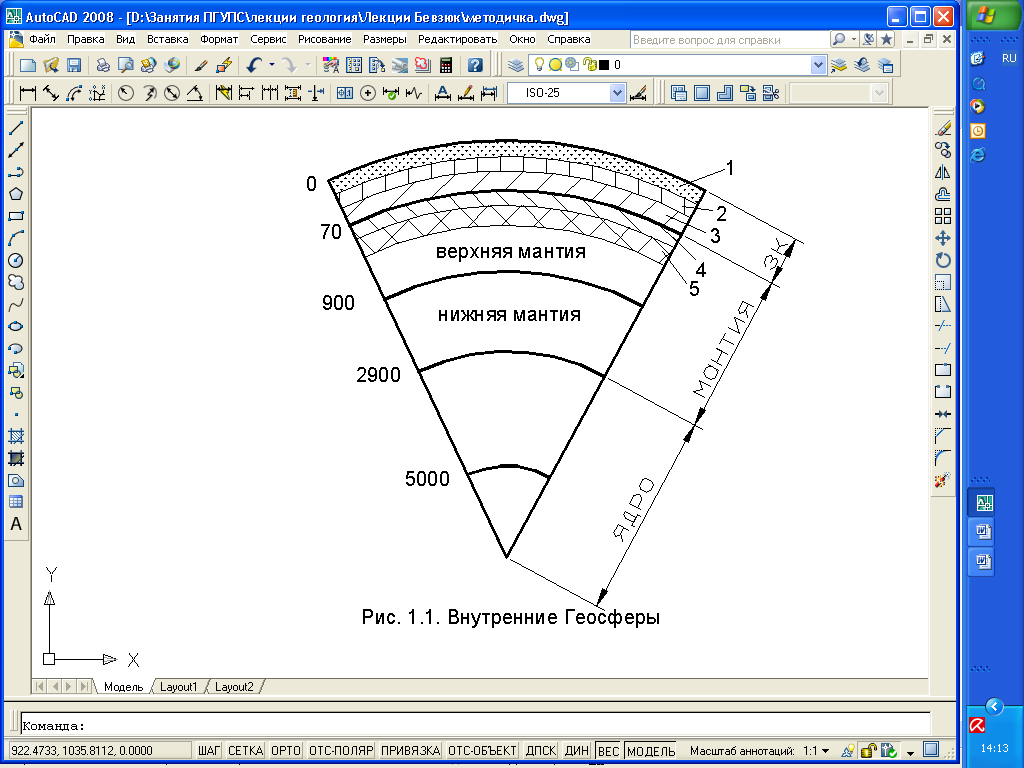

Приняв приближенно форму земли в виде шара ( геоид ) со средним радиусом 6371,1 км, строение ее можно характеризовать совокупностью геосфер. К внешним геосферам относятся атмосфера, гидросфера и биосфера. К внутренним – земная кора (ЗК), литосфера, мантия и ядро.

ЗК толщиной около 70 км состоит из трех слоев, названных по характеру типичных пород: осадочный, гранитный и базальтовый; в океанической ЗК гранитный слой отсутствует. Мантия подразделяется на верхнюю (до 900км) и нижнюю (глубже до 2900). Верхний слой мантии вместе с ЗК образуют литосферу (до 140 км глубины).

Рис. 1.1. Внутренние геосферы

Из физических полей Земли большое значение имеют тепловое, гравитационное, магнитное; закономерности последних используются в геофизических методах, применяемых в инженерной геологии.

В ядре выделяют его внешнюю оболочку (2900 – 5000 км) и само ядро. В них и нижней мантии протекают процессы движения и преобразования вещества, приводящие к выделению внутренней – эндогенной – энергии Земли. Она проявляется в образовании минералов и горных пород, структур литосферы и ЗК, рельефа, т.е. характера поверхности последней. Таким образом, имеет место взаимодействие всех перечисленных геосфер.

Наиболее распространенными в ЗК являются следующие химические элементы: кислород (46,5), кремний (25,7), алюминий (7,6), железо (6,2). В скобках приведены массовые доли элементов в %. Далее следуют Ca, Na, Mg, K, H, Ti, C. Остальные элементы в сумме составляют менее 1%.

Геотермический режим ЗК определяется взаимодействием вышеуказанной эндогенной(внутренняя энергия химических реакций, протекающих в мантии) энергии и внешней (экзогенной), главным образом солнечной. В итоге в ЗК выделяют три зоны: в верхней преимущественное значение имеет влияние солнечного тепла и соответственно проявляются суточные, сезонные и другие колебания температуры; глубже следует нейтральный слой, в котором температура постоянна и близка к среднегодовой. Еще глубже наблюдается устойчивый рост температуры, интенсивность которого характеризуется указанием геотермических ступени и (или) градиента.

Величина нарастания температуры на каждые 100 м глубины- геотермический градиент.

Глубина, при которой температура повышается на 1 градус по Цельсию -геотермическая ступень . Очевидно соотношение ГС = 100/ГГ. В среднем ГС равна 33 м, но в общем она меняется от 5 до 100 м. Например, для Москвы ГС = 59 м, для Петербурга только 20 м; различие объясняется более близким к поверхности для последнего расположением кристаллических пород и наличием в них глубоких разломов. Учет роста температуры с глубиной имеет непосредственное практическое значение при строительстве тоннелей, шахт, бурении скважин.