- •1. Гиперпротеинемия, гипопротеинемия, диспротеинемия, парапротеинемия: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления, последствия.

- •2. Гипергликемия, глюкозурия, кетоз при сахарном диабете: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления.

- •3Синдром тромбоэмболии легочной артерии: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления.

- •4.Полиурия, олигоурия, анурия, гипостенурия, протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления.

- •5. Гипо- и гипертензии, анемия и эритроцитозы при заболеваниях почек: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления.

- •6.Нефротический синдром: определение понятия, этиология, патогенез, нарушения диуреза, изменения в целом организме, механизм развития нефротических отеков

- •7.Нефритический синдром: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления.

- •8. Уремия: определение понятия, причины, основные звенья патогенеза, последствия.

- •13. Синдром Ди Джорджи: определение понятия, причины, механизмы развития, проявления.

- •15. Синдром Вискотт-Олдрича: определение понятия, причины, механизмы развития, проявления.

- •16. Экспериментальная модель фистулы Экка-Павлова, характеристика, значение.

- •17. Экспериментальная модель фистулы Экка, характеристика, значение.

- •18. Экспериментальные модели гипоксий.

- •19. Экспериментальные модели гломерулонефрита

- •20. Экспериментальные модели сахарного диабета

- •21. Экспериментальные модели артериальной гиперемии

- •22. Экспериментальные модели венозной гиперемии.

- •23. Экспериментальные модели ишемии.

- •24. Экспериментальные модели тромбоза.

- •25. Экспериментальные модели эмболии.

- •26. Экспериментальные модели воспаления.

- •27. Экспериментальные модели лихорадки.

- •28. Экспериментальные модели атеросклероза

- •29. Экспериментальные модели опухолей.

- •30. Экспериментальные модели неврозов.

- •31. Экспериментальные модели сердечной недостаточности.

- •32. Экспериментальные модели язвы желудка и 12-ти перстной кишки.

- •33. Экспериментальные модели гипо- и гипертиреоза

- •34. Экспериментальные модели анемий. Экспериментальные модели анемий

- •35. Экспериментальное воспроизведение атриовентрикулярной блокады

- •36. Экспериментальное воспроизведение ишемии миокарда.

Y

1. Гиперпротеинемия, гипопротеинемия, диспротеинемия, парапротеинемия: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления, последствия. 2

2. Гипергликемия, глюкозурия, кетоз при сахарном диабете: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления. 3

3Синдром тромбоэмболии легочной артерии: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления. 4

4.Полиурия, олигоурия, анурия, гипостенурия, протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления. 5

5. Гипо- и гипертензии, анемия и эритроцитозы при заболеваниях почек: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления. 6

6.Нефротический синдром: определение понятия, этиология, патогенез, нарушения диуреза, изменения в целом организме, механизм развития нефротических отеков 8

7.Нефритический синдром: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления. 9

8. Уремия: определение понятия, причины, основные звенья патогенеза, последствия. 10

9. Отѐк при сердечной недостаточности: этиология, патогенез и проявления. 11

10. Отѐк лѐгких: причины, патогенез, проявления, последствия. 12

12

11. Почечные отѐки: этиология, патогенез, проявления, последствия 13

12. Синдром Брутона: определение понятия, причины, механизмы развития, проявления. 13

13. Синдром Ди Джорджи: определение понятия, причины, механизмы развития, проявления. 15

15. Синдром Вискотт-Олдрича: определение понятия, причины, механизмы развития, проявления. 16

16. Экспериментальная модель фистулы Экка-Павлова, характеристика, значение. 17

17. Экспериментальная модель фистулы Экка, характеристика, значение. 17

19. Экспериментальные модели гломерулонефрита 19

20. Экспериментальные модели сахарного диабета 19

21. Экспериментальные модели артериальной гиперемии 19

22. Экспериментальные модели венозной гиперемии. 20

23. Экспериментальные модели ишемии. 20

24. Экспериментальные модели тромбоза. 21

25. Экспериментальные модели эмболии. 22

26. Экспериментальные модели воспаления. 22

27. Экспериментальные модели лихорадки. 23

28. Экспериментальные модели атеросклероза 24

29. Экспериментальные модели опухолей. 24

30. Экспериментальные модели неврозов. 25

31. Экспериментальные модели сердечной недостаточности. 27

32. Экспериментальные модели язвы желудка и 12-ти перстной кишки. 27

33. Экспериментальные модели гипо- и гипертиреоза 28

34. Экспериментальные модели анемий. 28

Экспериментальные модели анемий 28

35. Экспериментальное воспроизведение атриовентрикулярной блокады 29

36. Экспериментальное воспроизведение ишемии миокарда. 29

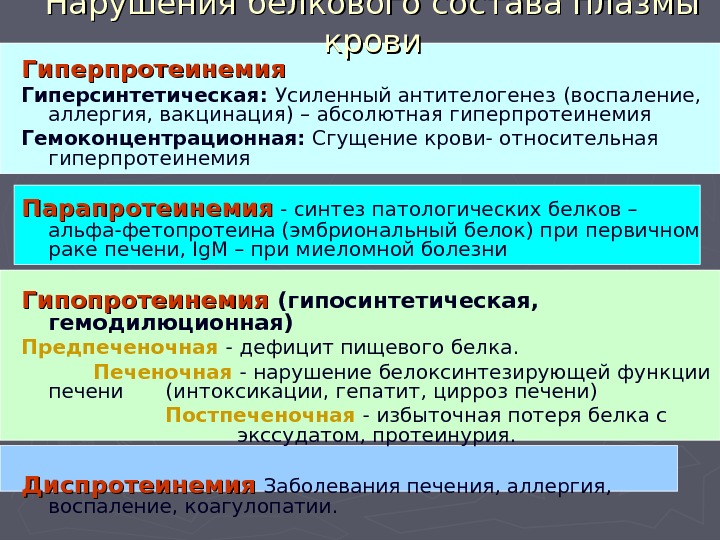

1. Гиперпротеинемия, гипопротеинемия, диспротеинемия, парапротеинемия: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления, последствия.

Гипопротеинемия – уменьшение содержания общего белка крови. Наблюдается при кровотечениях, злокачественных новообразованиях, нарушениях функции почек, печени, голодании и др.

Гиперпротеинемия – повышение содержания общего белка крови.

Относительная гиперпротеинемия связана с потерей воды, а, следовательно, повышением концентрации общего белка (поносы, рвота, сахарный и несахарный диабет, холера, дизентерия).

Абсолютная гиперпротеинемия возникает вследствие повышенного образования белков, например, образование γ-глобулинов при инфекционных заболеваниях.

Диспротеинемии – это изменения в соотношении отдельных белковых фракций.

В норме А/Г=1,5-2,3 (альбумино-глобулиновый коэффициент). Содержание общего белка остается в норме.

Причины:

- Нарушения функций почек, А/Г коэффициент уменьшается за счет потери в большей степени альбуминов;

- Нарушения функций печени. А/Г коэффициент снижается за счет уменьшения синтеза альбуминов и глобулинов;

- Инфекционные заболевания, сопровождающиеся повышением антител.

Парапротеинемии – появление белков, которые не существуют в норме.

- Интерферон – специфический белок, синтезирующийся в организме в результате проникновения различных вирусов;

- С-реактивный белок – появляется в крови в острый период болезни (белок острой фазы) или в период обострения хронического процесса (пневмония, ревматизм и др.);

- Миеломные белки – при миеломной болезни;

- Макроглобулины – при макроглобулинемия Вальденстрема;

2. Гипергликемия, глюкозурия, кетоз при сахарном диабете: определение понятий, причины, механизмы развития, проявления.

Гипергликемия: Наруш-е прониц мембран, наруш-ся синтез ГЛ-6-Ф→включ-ся гликолиз→сниж-ся гликоген, сниж-ся гликолиз → глюконеогенез → гипергликемия. Наруш-ся реабсорбция воды → полиурия → дегидратация нейронов ц жажды → полидепсия.

+Глюкозурия. В норме глюкоза содержится в провизорной моче. В окончательной моче глюкозы нет, так как в канальцах она полностью реабсорбируется в виде глюкозофосфата и после дефосфорилиро-вания попадает в кровь. При сахарном диабете процессы фосфорилированйя и дефос-форилирования глюкозы в канальцах почек не справляются -с избытком глюкозы в первичной моче. Кроме того, при диабете снижена' активность гексокиназы, необходимой для реабсорбирования глюкозы. В связи с этим почечный порог для глюкозы становится ниже, чем в норме. Развивается глюкозурия.

При тяжелых формах сахарного диабета содержание глюкозы в моче может достигать 8—10 %. Осмотическое давление мочи повышено, поэтому в окончательную мочу переходит много воды. Особенно увеличен ночной диурез. У детей одним из ранних симптомов сахарного диабета может быть ночное недержание мочи. В результате полиурии развивается обезвоживание организма и как следствие его — усиленная жажда (полидипсия).

Кетоновые тела. К ним относятся ацетон, ацетоуксусная и р-оксимасляная кислоты. Они сходны по строению и способны к взаимопревращениям. Кетоновые тела образуются в печени, поступают в кровь и оттуда — в легкие, мышцы, почки и другие органы и ткани, где окисляются в цикле трикарбоновых кислот до СО2 и воды. В сыворотке крови должно содержаться 0,002—0,025 г/л кетоновых тел (в пересчете на ацетон).

В механизме накопления кетоновых тел при сахарном диабете имеют значение следующие факторы:

1) повышенный переход жирных кислот из жировых депо в печень и ускорение окисления их до кетоновых тел;

2) задержка ресинтеза жирных кислот из-за дефицита НАДФ;

3) нарушение окисления кетоновых тел, обусловленное подавлением цикла Кребса, от участия в котором в связи с усиленным глюконеогенезом «отвлекаются» щавелевоуксусная и а-кетоглютаровая кислоты.

Кетоновые тела в токсической концентрации инактивируют инсулин, усугубляя явления инсулиновой недостаточности. Создается «порочный круг».

Гиперкетонемия — это декомпенсация обменных нарушений при сахарном диабете. Наиболее высока концентрация ацетона, которая у большинства больных в 3—4 раза превышает концентрацию ацетоуксусной и (3-рксимасляной кислот. Ацетон оказывает повреждающее влияние на клетки, растворяет структурные липиды клеток, подавляет активность ферментов, резко угнетает деятельность центральной нервной системы. Гиперкетонемия играет важную роль в патогенезе очень тяжелого осложнения сахарного диабета — диабетической комы. Для нее характерна потеря сознания, частый пульс слабого наполнения, падение артериального давления, периодическое дыхание (типа Куссмауля), исчезновение рефлексов.