- •1. Медицинская микробиология: предмет изучения, цели и задачи. Методы исследования в микробиологии. Диагностическая значимость.

- •2. Систематика и номенклатура микроорганизмов.

- •3. Характерные биологические свойства прокариотов, эукариотов.

- •4. Принципы классификации бактерий. Основные представители.

- •Бактерии делят на 2 домена: «Bacteria» и «Archaea».

- •5. Принципы классификации грибов. Основные представители патогенных и условно-патогенных грибов.

- •2 Категории:

- •1.Низшие

- •2.Высшие

- •6. Основные формы бактерий. Размеры. Основные представители.

- •8. Понятие о чистой культуре, штамме, биоваре, сероваре, фаговаре, клоне микробов.

- •9. Структура бактериальной клетки. Обязательные структурные элементы бактериальной клетки, их роль.

- •10. Простые и сложные методы окраски микроорганизмов. Применение.

- •11. Дифференциальные методы окраски. Окраска по Граму. Этапы приготовления микропрепарата. Примеры грамположительных и грамотрицательных бактерий.

- •1 Этап.

- •2 Этап. Высушивание.

- •3 Этап. Фиксация.

- •12. Световой микроскоп, микроскопия с иммерсией. Разрешающая способность. Ультрамикроскоп (темнопольный). Применение. Способы приготовления микропрепаратов.

- •13. Необязательные структурные элементы – капсула, включения (представители капсулообразующих и имеющих включения бактерий). Их функции. Методы выявления.

- •14. Необязательные структурные элементы - жгутики, пили (представители бактерий, имеющих пили). Их функции. Методы выявления.

- •15. Необязательные структурные элементы - спора (представители спорообразующих бактерий) Их функции. Методы выявления.

- •16. Морфология и физиология грибов. Телеоморфные, анаморфные грибы. Основные представители патогенных и условно-патогенных грибов.

- •17. Морфология и физиология микоплазм. Биологические свойства. Основные представители патогенных и условно-патогенных микоплазм.

- •18. Морфология и физиология простейших. Классификация патогенных простейших. Основные представители. Биологические свойства. Методы изучения морфологии.

- •19. Морфология и физиология риккетсий. Биологические свойства. Основные представители.

- •20. Морфология и физиология патогенных спирохет. Биологические свойства. Основные представители.

- •21. Морфология и физиология хламидий. Биологические свойства. Основные представители.

- •22. Морфология и физиология актиномицетов. Биологические свойства. Основные представители.

- •23. Морфология и физиология вирусов, отличительные особенности. Примеры. Химическая структура вириона.

- •24. Принципы классификации вирусов. Основные представители рнк и днк вирусов.

- •25. Взаимодействие вируса с клеткой: способы проникновения в клетки, морфогенез и выход вирусов из клетки. Продуктивная и интегративная вирусные инфекции. Примеры.

- •26. Методы культивирования вирусов. Особенности индикации и идентификации вирусов. Примеры.

- •27. Цитопатическое действие вирусов. Внутриклеточные включения при вирусных инфекциях. Симпласты. Синцитий. Примеры.

- •28. Основные принципы культивирования микробов.

- •29. Механизмы питания прокариотов и эукариотов. Типы питания бактерий. Определение понятий: автотроф, гетеротроф, ауксотроф, прототроф.

- •30. Классификации питательных сред, Примеры. Требования, предъявляемые к питательным средам.

- •31. Рост, размножение, фазы развития микробной популяции. Культуральные свойства бактерий. R- и s-формы колоний.

- •32. Методы культивирования анаэробных микроорганизмов.

- •33. Микробиологический метод исследования. Выделение чистых культур анаэробов.

- •34. Микробиологический метод исследования. Выделение чистой культуры аэробов.

- •35. Методы изучения ферментов бактерий. Практическое использование.

- •36. Пигменты. Основные представители пигментобразующих бактерий. Их функции. Методы выявления. ?

- •37. Влияние температур на микроорганизмы, примеры. Понятие оптимальная температура.

- •38. Влияние физических факторов на микроорганизмы – высушивание, ультразвук, лучистая энергия. Лиофильное высушивание.

- •39. Дезинфекция, понятие, цели. Понятие об антисептике и асептике. Виды антисептики, примеры препаратов.

- •40. Химические группы дезинфектантов. Примеры. Механизм действия.

- •41. Физические методы стерилизации: аппаратура, объекты, основные режимы. Преимущества и недостатки. Методы контроля.

- •1. Паровой метод стерилизации

- •5. Гласперленовый стерилизатор

- •6. Инфракрасный метод стерилизации

- •7. Ультразвуковой метод стерилизации

- •42. Химические методы стерилизации: объекты, препараты, режимы. Методы контроля. Преимущества и недостатки.

- •43. Бактериофаги: биологические свойства. Взаимодействие вирулентного фага с клеткой. Практическое применение вирулентных фагов.

- •44. Бактериофагия. Умеренный бактериофаг. Лизогения. Конверсия фагом.

- •45. Понятие "патогенность" и "вирулентность" микроорганизмов. Классификация микроорганизмов по патогенности. Факторы, влияющие на вирулентность возбудителей.

- •2. Фактор инвазии

- •3. Фактор токсигенности

- •4. Фактор персистенции

- •46. Генетический контроль факторов вирулентности. Факторы адгезии, инвазии и пенетрации. Примеры.

- •47. Иммунопротекторы бактерий: определение, роль в вирулентности. Примеры.

- •48. Факторы патогенности бактерий, повреждающие организм хозяина. Примеры.

- •49. Инфекция: понятие, условия возникновения, динамика развития инфекции, исходы.

- •50. Входные ворота инфекции, Примеры. Понятие инфицирующая доза. Примеры. Распространение возбудителей в организме, примеры.

- •51. Сепсис, понятие. Исследование крови на сепсис. Токсинемия, примеры токсинемических инфекций. Принцип специфической терапии.

- •52. Манифестные и субклинические формы инфекции. Множественная инфекция.

- •53. Клиническая микробиология: предмет изучения, цели и задачи.

- •54. Госпитальные штаммы: понятие, характерные признаки, условия формирования.

- •4. Циклические колебания состава популяции госпитального штамма:

- •55. Особенности инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами. Критерии этиологической значимости условно-патогенных микробов.

- •56. Роль макроорганизма и внешней среды в возникновении госпитальных штаммов и госпитальной инфекции.

- •57. Спектр возбудителей внутрибольничных инфекций. Микробиологический мониторинг.

- •58. Общая характеристика острых респираторных заболеваний и пневмоний. Спектр основных возбудителей.

- •59. Понятие о генотипе и фенотипе. Организация генома бактерий. Плазмиды: виды, функции.

- •60. Виды изменчивости микробов. Мутации, механизмы, роль в адаптации микробов.

- •61. Виды изменчивости микробов. Модификации: виды, примеры.

- •63. Микробиологические критерии безопасности воздуха помещений лечебно-профилактического учреждения. Методы исследования воздуха.

- •64. Микробиологические критерии безопасности питьевой воды. Методы исследования питьевой воды.

- •65. Объекты лечебно-профилактического учреждения, подлежащие микробиологическому контролю. Принципы отбора проб, определяемые показатели.

- •66. Нормальная микрофлора тела человека: определение, формирование, значение.

- •67. Основные представители микробиоценозов основных биотопов: слизистая оболочка носа, носоглотка, толстая кишка, органы мочеполовой системы.

- •68. Дисбиоз: понятие, причины, принцип микробиологической диагностики.

- •69. Химиотерапевтические препараты: определение, основные группы. Требования к химиотерапевтическим препаратам.

- •70. Основные химические группы антибиотиков, спектр, механизм действия, примеры.

- •71. Виды лекарственной устойчивости бактерий, механизмы формирования, примеры.

- •72. Принципы рациональной антибиотикотерапии. Методы определения чувствительности к антибиотикам.

- •73. Возбудитель клещевого энцефалита. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •74. Возбудители гриппа. Классификация. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •75. Возбудители парагриппа. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •76. Возбудители вич-инфекции. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия. Спид. Принципы микробиологической диагностики.

- •77. Возбудитель гепатита в. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •78. Возбудитель гепатита с. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •79. Возбудитель гепатита d. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •80. Вирусы герпеса. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия. Клиническое значение в патологии человека.

- •81. Возбудитель бешенства. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •82. Возбудитель кори и подострого склерозирующего панэнцефалита. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •83. Возбудитель краснухи. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •84. Возбудитель эпидемического паротита. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •85. Вирус гепатита а. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •86. Энтеровирусы: вирусы есно, Коксаки. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •87. Энтеровирусы: вирусы полиомиелита. Биологические свойства, тропизм, примеры цитопатического действия.

- •88. Общая характеристика гнойно-септических инфекций. Спектр возбудителей гси.

- •2. Инактиваторы защитных механизмов хозяина

- •3. Экзотоксины

- •4. Ферменты патогенности.

- •90. Стрептококки. Классификации. Биологические свойства, факторы вирулентности. Роль в патологии человека. Особенности патогенеза.

- •91. Синегнойная палочка. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •92. Особенности лабораторной диагностики острых респираторных заболеваний.

- •93. Возбудитель респираторного микоплазмоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •94. Гемофильные бактерии. Биологические свойства, факторы вирулентности. Роль в патологии человека. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •95. Легионеллы: биологические свойства, факторы патогенности, экологические особенности. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •96. Возбудитель пневмоцистной пневмонии. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •97. Бактероиды, фузобактерии, превотеллы. Биологические свойства, факторы вирулентности. Значение в патологии человека.

- •98. Возбудители газовой анаэробной инфекции. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •99. Возбудитель столбняка. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза

- •100. Возбудитель менингококковой инфекции. Биологические свойства, факторы вирулентности. Формы менингококковой инфекции. Особенности патогенеза.

- •101. Возбудитель туберкулеза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •102. Возбудитель дифтерии. Биологические свойства, факторы вирулентности, генетический контроль. Особенности патогенеза.

- •103. Возбудитель коклюша. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •104. Общая характеристика острых кишечных инфекций. Спектр возбудителей оки.

- •105. Механизмы патогенеза бактериальных кишечных инфекций. Основные представители.

- •106. Возбудители брюшного тифа и паратифов. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •107. Возбудители сальмонеллезов. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •108. Внутрибольничные инфекции, определение, значение. Возбудители внутрибольничных сальмонеллезов. Биологические свойства, факторы вирулентности.

- •109. Возбудители холеры. Биологические свойства, факторы вирулентности. Правила забора и транспортировки материала в лабораторию. Особенности патогенеза.

- •110. Возбудители вибриогенных диарей. Биологические свойства. Особенности патогенеза.

- •111. Возбудители дизентерии. Классификации. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •112. Возбудители эшерихиозов. Классификация патогенных эшерихий. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •113. Кампилобактерии. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •114. Возбудители криптоспоридиоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •115. Возбудители пищевых бактериальных токсикоинфекций Биологические свойства, факторы вирулентности. Диагностические критерии.

- •116. Возбудители пищевых бактериальных токсикозов. Биологические свойства, факторы вирулентности. Диагностические критерии.

- •117.Возбудитель ботулизма. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •118. Возбудитель чумы. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности работы врача в очаге оои. Принципы лабораторной диагностики.

- •119.Возбудитель лептоспироза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Значение в патологии человека.

- •120.Возбудитель туляремии. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •121.Возбудители бруцеллеза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •122.Возбудитель сибирской язвы. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •123.Возбудители урогенетального микоплазмоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •124.Возбудитель урогенитального хламидиоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •125. Возбудитель гонореи. Биологические свойства, факторы вирулентности. Локализация патологического процесса, его характер. Особенности патогенеза.

- •126.Возбудитель сифилиса. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •127.Возбудитель трихомоноза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза. Принципы лабораторной диагностики.

- •128. Возбудители сыпных тифов. Классификация. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •129. Возбудитель болезни Брилля - Цинссера. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •130. Возбудители возвратных тифов. Классификация. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •131. Возбудитель Лайм-боррелиоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

- •132.Возбудители кандидоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Роль в патологии человека. Особенности патогенеза.

- •133.Возбудители актиномикоза. Биологические свойства, факторы вирулентности. Особенности патогенеза.

6. Основные формы бактерий. Размеры. Основные представители.

Всем бактериям присущи определенные морфологические свойства (форма, размер, характер их расположения в мазке) и тинкториальные свойства (способность окрашиваться).

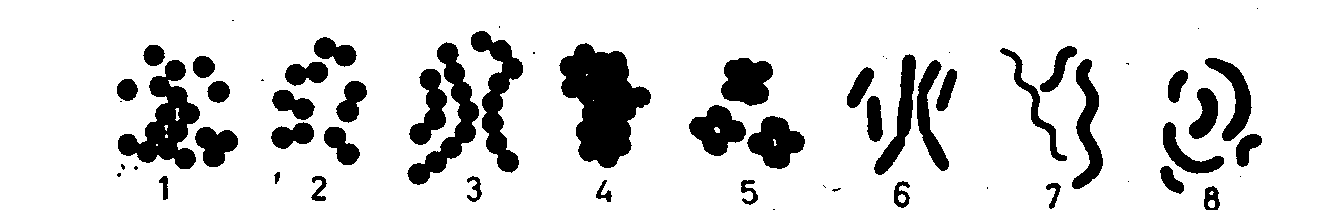

Различают 4 основные формы бактерий (рис. 1):

шаровидные (сферические) или кокковидные (от греч. kokkos - зерно);

палочковидные (цилиндрические);

извитые (спиралевидные);

нитевидные.

Кроме того, существуют бактерии, имеющие треугольную, звездообразную, тарелкообразную форму. Обнаружены так называемые квадратные бактерии, которые образуют скопления из 8 или 16 клеток в виде пласта.

Рис. 1. Формы одноклеточных бактерий: 1- микрококки; 2 – диплококки; 3 – стрептококки; 4 – стафилококки; 5 – сарцины; 6 – палочковидные бактерии; 7 – спириллы; 8 – вибрионы (Шлегель Г., 1987).

Кокковидные бактерии обычно имеют форму правильного шара, диаметром 1,0 – 1,5 мкм; некоторые бобовидную, ланцетовидную, эллипсовидную форму. По характеру взаиморасположения образующихся после деления клеток кокки подразделяют на следующие группы:

Микрококки (от лат. мicros - малый). Клетки делятся в одной плоскости и чаще всего сразу же отделяются от материнской. Располагаются по одиночке, беспорядочно. Сапрофиты, патогенных для человека нет (рис. 1.1).

Диплококки (от лат. diplos - двойной). Деление происходит в одной плоскости с образованием пар клеток, имеющих либо бобовидную, либо ланцетовидную форму. Например, возбудитель гонореи Neisseria gonorrhoeae, возбудитель пневмонии Streptococcus pneumoniae (рис. 1.2).

Стрептококки (от лат. streptos - цепочка). Деление клеток происходит в одной плоскости, но размножающиеся клетки сохраняют между собой связь и образуют различной длины цепочки, напоминающие нити бус. Многие стрептококки являются патогенными для человека и вызывают различные заболевания: скарлатину, ангину, гнойные воспаления и другие. Например, Streptococcus pyogenes (рис. 1.3).

Стафилококки (от лат. staphyle – гроздь винограда). Клетки делятся в нескольких плоскостях, а образующиеся клетки располагаются скоплениями, напоминающими гроздья винограда. Стафилококки вызывают более 100 различных заболеваний человека. Они – наиболее частые возбудители гнойных воспалений. Например, Staphylococcus aureus (рис. 1.4).

Тетракокки (от лат. tetra - четыре). Деление происходит в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с образованием тетрад. Патогенные для человека виды встречаются очень редко.

Сарцины (от лат. sarcina – связка, тюк). Деление происходит в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с образованием пакетов (тюков) из 8, 16, 32 и большего числа особей. Особенно часто встречаются в воздухе. Имеются условно-патогенные представители (рис. 1.5).

Палочковидные (цилиндрические формы) (рис. 1.6).

По расположению палочки подразделяют на:

- одиночные или беспорядочно расположенные – монобактерии. Например, Escherihia coli.

- располагающиеся попарно (по одной линии) – диплобациллы, диплобактерии. Например, Pseudomonas.

- располагающиеся цепочкой – стрептобациллы, стрептобактерии. Например, Bacillus anthracis – возбудитель сибирской язвы.

По длине:

- очень короткие, менее 1,0 мкм – коккобактерии. Например, Francisella tularensis – возбудитель туляремии.

- короткие 1,5 – 3,0 мкм. К ним относятся большинство возбудителей кишечных инфекций.

- длинные, более 3,0 мкм. Например, возбудитель газовой гангрены – Clostridium novyi.

Концы палочек могут быть:

- закругленными. Например, Escherihia coli и др.

- заостренными. Например, Fusobacterium.

- утолщенными. Например, у возбудителя дифтерии за счет зерен волютина (запасных питательных веществ).

- обрезанными. Например, Bacillus anthracis – возбудитель сибирской язвы.

По диаметру палочки делят на:

- тонкие (возбудитель туберкулеза – Mycobacterium tuberculosis).

- толстые (возбудитель газовой гангрены – Clostridium perfringens).

Палочки, образующие спору, подразделяют на:

- бациллы – аэробные спорообразующие бактерии. Спора у таких палочек располагается, как правило, центрально и её диаметр не превышает ширины бактерии (рис. 10).

- клостридии – анаэробные спорообразующие бактерии. Спора у них располагается терминально или субтерминально. Она крупная, что растягивает оболочку бактерий, и они внешне напоминают веретено или теннисную ракетку (рис. 10).

Извитые (спиралевидные) формы.

По количеству и характеру завитков, а также по диаметру клеток они подразделяются на три группы:

Вибрионы (от греч. vibrio – извиваюсь, изгибаюсь) имеют один изгиб, не превышающий четверти оборота спирали. Например, Vibrio cholerae – возбудитель холеры (рис. 1.8).

Спириллы (от греч. speira - завиток) – клетки, имеющие большой диаметр и малое (2 - 3) количество завитков. Пример – Spirillium minor (рис. 1.7).

Спирохеты (от греч. speira – завиток, chaita - волос) – спиралевидной формы подвижные бактерии. Среди патогенных для человека выделяют:

Трепонемы – бактерия, имеющая 8 -14 завитков одинаковой амплитуды. Treponema pallidum – возбудитель сифилиса.

Боррелии – неправильно изогнутые спирохеты, с 2 – 3 и более завитками неравномерной высоты. Borrelia recurretis – возбудитель возвратного тифа

Лептоспиры – имеют сигмовидную или С-образную форму, около двух десятков мелких завитков, с крючками на концах. Leptospira interrogans – возбудитель лептоспироза.

Нитевидные формы.

Различают два типа нитевидных бактерий: образующие временные нити и постоянные.

Временные нити, иногда с ветвлениями, образуют палочковидные бактерии при нарушении условий их роста или регуляции клеточного деления (микобактерии, коринебактерии, а также риккетсии, микоплазмы, многие грамотрицательные и грамположительные бактерии). При восстановлении механизма регуляции деления и нормальных условий роста эти бактерии восстанавливают обычные для них размеры.

Постоянные нитевидные формы образуются из палочковидных клеток, соединяющихся в длинные цепочки либо с помощью слизи, либо чехлами, либо мостиками (серобактерии, железобактерии).

7. L-формы бактерий отличительные признаки, причины трансформации. Медицинское значение L-форм.

L-ФОРМЫ БАКТЕРИЙ, изменённые формы бактерий, характеризующиеся полной или частичной потерей клеточной стенки, однотипным характером роста на полужидких и полутвёрдых питат. средах, полиморфизмом микроструктур, формирующих колонии, сложными и многообразными механизмами воспроизводства, способностью к стабилизации и реверсии в бактериальные культуры.

Способность превращаться в L-формы, или L-трансформация, связана с воздействием на бактериальную клетку факторов (трансформирующий агент), блокирующих отдельные звенья биосинтеза клеточной стенки.

К ним относится действие мн. антибиотиков, нек-рых аминокислот (L-метионин, аргинин, глицин и т. д.), биологически активных веществ (лизоцим, комплемент, иммунные сыворотки), Ультрафиолетовых и рентгеновских лучей.

Она может быть обратимой и необратимой.

В случае если генетический контроль синтеза клеточной стенки сохраняется, L-формы при благоприятных условиях могут возвращаться в исходную бактериальную форму с восстановлением всех основных биологических свойств, включая патогенность.

Если же генетический контроль синтеза клеточной стенки нарушен необратимо, трансформация приобретает необратимый характер, а такие L-трансформанты по своим морфологическим, культуральным и иным свойствам становятся неотличимыми от микоплазм.

L-трансформация происходит как in vitro, так и in vitro (в организме человека и животных).

Факторами, индуцирующими ее, являются различные антибиотики, угнетающие биосинтез клеnочной стенки (пенициллин, цефалоспорины, циклосерин, ванкомицин и т. п.); ферменты (лизоцим, амидаза, эндопептидаза); антимикробные антитела; высокие концентрации некоторых аминокислот, особенно глицина и фенилаланина.

Исключительное значение L-трансформации патогенных бактерий заключается в том, что она является частой причиной перехода острых форм заболеваний в хронические и их обострений.

L-трансформацию надо рассматривать не просто как одно из проявлений изменчивости бактерий, а как своеобразную, присущую всем бактериям форму приспособления к неблагоприятным условиям существования (подобно спорообразованию), которая способствует сохранению вида бактерий в природе. Клеточная стенка и ее синтез чувствительны к действию антител и различных химиопрепаратов. Освобождение от нее не лишает бактерии жизнеспособности, но позволяет переживать действие этих неблагоприятных для них факторов, а по их устранении — возвращаться в свое исходное состояние.

Исследования L-форм представляют существенный интерес для медицинской микробиологии, поскольку в этой форме в организме человека и животных могут сохраняться патогенные бактерии. При нерациональном использовании антибиотиков, приводящем к образованию L-форм из бактерий, может наступить улучшение состояния больного. Однако после прекращения приема лечебного препарата наступает превращение L-форм в бактерии исходного вида с восстановлением их вирулентности, что приводит к рецидиву болезни.