- •Появление бумажных денег в России

- •Голудин Иван Андреевич

- •Глава I. История создания бумажных денег в России 6

- •Глава II. Кредитные билеты во второй половине XIX века – начале XX в. 18

- •Введение

- •Глава I. История создания бумажных денег в России

- •Предпосылки к замене металлических денег их бумажным аналогом

- •Путь внедрения первых бумажных денег — ассигнаций

- •Первый ассигнационный банк – цели и функции

- •История развития ассигнаций: ассигнации при Павле I и Александре I

- •Наполеоновские подделки

- •Глава II. Кредитные билеты во второй половине XIX века – начале XX в.

- •История появления и развития депозитных и кредитных билетов

- •Кредитные билеты Николая I

- •Кредитные билеты Александра II: технология изготовления

- •Государственные кредитные билеты образца 1898 - 1899 гг.

- •Государственные кредитные билеты образца 1905 - 1912 гг.

- •Заключение

- •Список литературы

Первый ассигнационный банк – цели и функции

29 декабря 1768 года был издан указ о создании банков, который подробно описывал их функционирование.

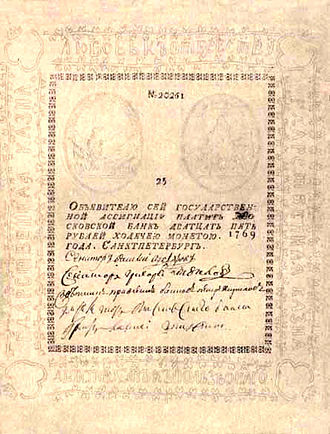

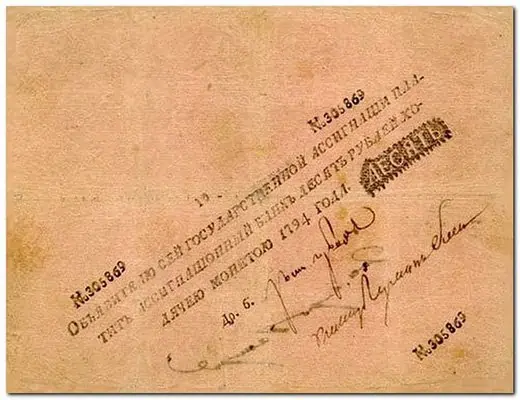

В

феврале 1769 года императрица Екатерина

издала манифест, в котором объявляла о

создании двух ассигнационных банков в

Санкт-Петербурге и Москве и выпуске

новых бумажных денег - ассигнаций

(пример рис.1-2)

- на общую сумму 2.5 миллиона рублей. Были

выпущены купюры номиналом от 5 до 100

рублей, которые можно было использовать

для оплаты налогов и сборов. Был создан

обменный фонд на сумму два миллиона

рублей медными монетами для обеспечения

свободного обмена ассигнаций на медные

монеты. Этого было достаточно для

обеспечения свободного и неограниченного

обмена ассигнаций в пределах установленного

лимита.

В

феврале 1769 года императрица Екатерина

издала манифест, в котором объявляла о

создании двух ассигнационных банков в

Санкт-Петербурге и Москве и выпуске

новых бумажных денег - ассигнаций

(пример рис.1-2)

- на общую сумму 2.5 миллиона рублей. Были

выпущены купюры номиналом от 5 до 100

рублей, которые можно было использовать

для оплаты налогов и сборов. Был создан

обменный фонд на сумму два миллиона

рублей медными монетами для обеспечения

свободного обмена ассигнаций на медные

монеты. Этого было достаточно для

обеспечения свободного и неограниченного

обмена ассигнаций в пределах установленного

лимита.

Рис.2 «10 рублей 1769 г.»

Рис.1 «25 рублей 1769 г.»

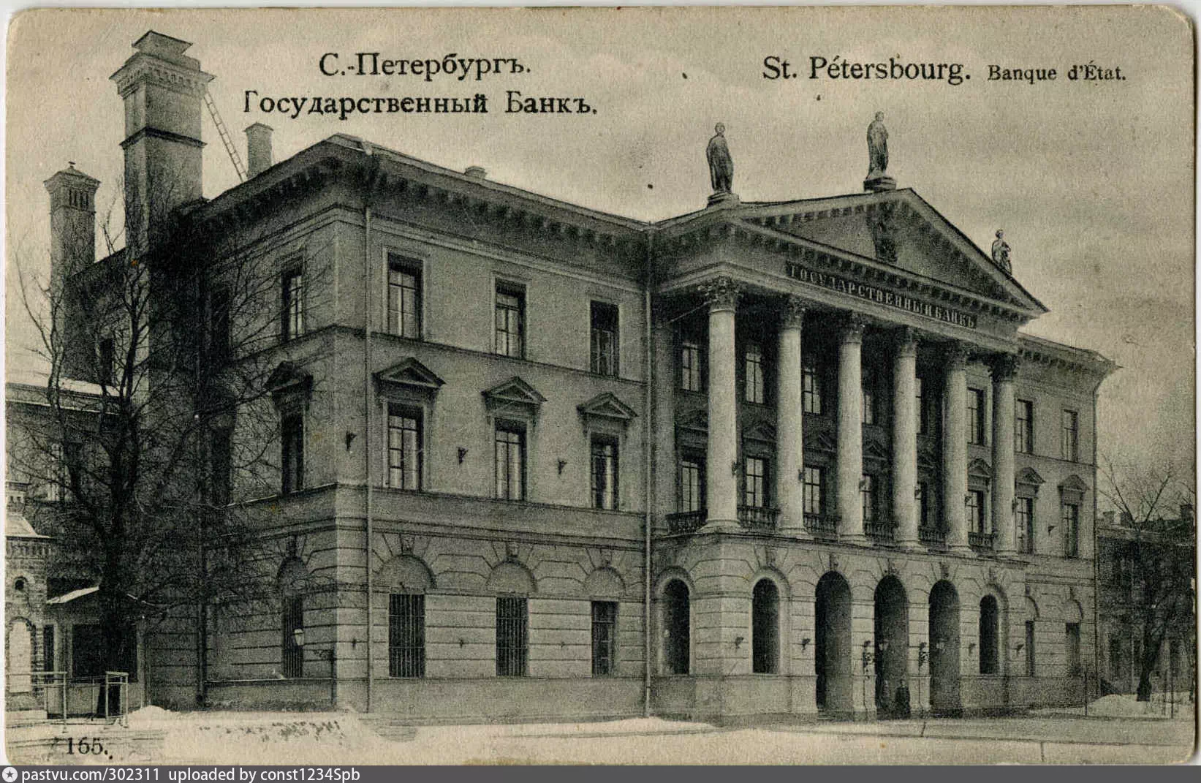

В 1786 году был принят предложенный графом

Шуваловым план по реформированию

обращения ассигнаций. Вместо двух банков

учреждался один Государственный

ассигнационный банк. (рис.1)

1786 году был принят предложенный графом

Шуваловым план по реформированию

обращения ассигнаций. Вместо двух банков

учреждался один Государственный

ассигнационный банк. (рис.1)

рис.1

Променные (или выменные) банки обязаны были распределять ассигнации между правительственными учреждениями, где они использовались для выплаты жалования государственным служащим, совершения платежей при закупке продовольствия и т. д. В соответствии с указом Сенату для введения в обращение ассигнаций были направлены в следующие правительственные учреждения:

1. В Камер Коллегию 200 000 руб.

2. В Комиссариат 100 000 руб.

3. В Провиантскую Канцелярию 150 000 руб.

4. В Соляную Контору 150 000 руб.

5. В Штатс-Контору 100 000 руб.

6. В Адмиралтейств-Коллегию 100 000 руб.

7. На разные строения и пр. 200 000 руб.

Всего - 1 000 000 руб.6

Помимо распределения денежных знаков между государственными организациями, одной из функций обменных банков был обмен ассигнаций на монеты из ценных металлов. Однако, в документе от 29 декабря 1768 года, вводящим ассигнации в обращение, не был указан конкретный металл для обеспечения обмена. В реальности же, с самого начала, обмен производился на медные монеты, составляющие основную часть капитала обменных банков. Это вызвало определенные проблемы, поскольку медные монеты обладали низкой стоимостью и были неудобными для обмена, что вызывало недовольство людей и стало одной из причин кризисной ситуации в России конца XVIII века.

С первых дней введения ассигнаций в обращение, правительство начало принимать меры для их широкого распространения. Государственные органы стали принимать ассигнации для оплаты налогов. В Петербурге и Москве было установлено обязательное правило, по которому при оплате налогов, по крайней мере, пятая часть суммы должна была быть уплачена в виде ассигнаций номиналом 25 рублей.

В связи с ростом спроса на государственные ассигнации, правительство страны в 1772 году приняло решение установить разменные конторы в крупных городах. Все учреждения государственного характера в данной губернии были обязаны доставлять медную монету в эти конторы и получать ассигнации. В свою очередь, конторы осуществляли обмен ассигнаций на медные монеты, уведомляли губернаторов и воевод о наличии ассигнаций и снова получали медную монету в обмен на бумажные деньги. В период с 1772 по 1778 годы такие конторы были созданы в 22 городах. Впоследствии, 14 из них были закрыты, и остались только 8 контор в Ярославле, Смоленске, Нижнем Новгороде, Казани, Орле, Херсоне, Вышнем Волочке и Архангельске. К концу XVIII столетия количество таких контор сократилось до трех.7