- •1. Почва как дисперсная трехфазная среда, состояние воды и воздуха в почве, их роль в процессе механической обработки почвы.

- •3. Назначения и разновидности катков, основные параметры, режимы качения.

- •4. Движение катка со скольжением. Определение коэффициента скольжения. Зона скольжения, кинематика и динамика процесса, характер взаимодействия катка с почвой.

- •8. Классификация плужных рабочих поверхностей, их технологические свойства.

- •9. Удельное сопротивление плуга и удельное сопротивление почвы. Тяговое сопротивление других почвообрабатывающих машин.

- •10. Условие равновесия навесной почвообрабатывающей машины в вертикальной плоскости.

- •11. Условие равновесия навесного плуга в горизонтальной плоскости.

- •12. Рациональная формула в. П. Горячкина для определения тягового сопротивления плуга, значение каждого из ее членов. К.П.Д. Плуга и особенности его определения.

- •13. Характер сопротивления почвы перемещению в ней клина.

- •14. Развитие поверхности плоского клина в криволинейную поверхность.

- •15. Классификация цилинроидальных рабочих поверхностей, их технологические свойства.

- •16. Особенности рабочих поверхностей плужных корпусов для скоростной вспашки.

- •17. Определение максимальной глубины вспашки.

- •18. Настройка фрез на заданный режим работы.

- •19. Объясните, почему с увеличением диаметра катка (колеса) уменьшается его тяговое сопротивление?

- •20. Настройка картофелесажалки на заданный режим работы: определение максимальной рабочей скорости.

- •21. Обоснование основных параметров подкапывающего лемеха картофелеуборочных машин.

- •22. Применение методов математической статистики для оценки качества оценки посева и посадки.

- •23. Энергетическая оценка машин для разбрасывания удобрений.

- •24. Высаживающие аппараты картофелепосадочных машин. Их рабочий процесс. Настройка картофелесажалки на заданный режим работы: определение максимальной рабочей скорости.

- •26. Рабочие органы машин подкапывающего типа: ботвоудаляющие, подкапывающие, сепарирующие, для разрушения комков почвы. Их основные параметры, методика расчета технологических параметров.

- •27. Рабочий процесс дискового высевающего аппарата. Определение максимальной окружной скорости ячейки диска

- •28. Распыливающие наконечники опрыскивателей, их типы. Расход рабочей жидкости через распылитель

- •29. Влияние высоты установки штанги и угла распыливания жидкости наконечником гидравлического опрыскивателя на равномерность покрытия обрабатываемой поверхности.

1. Почва как дисперсная трехфазная среда, состояние воды и воздуха в почве, их роль в процессе механической обработки почвы.

Почва — природное тело, обрабатываемое машинами для создания благоприятных условий развития культурных растений, а также сохранения и непрерывного повышения плодородия. Вещества, составляющие почву, находятся в трех физических состояниях (фазах): твердом, жидком и газообразном, частицы которых взаимно перемешаны. Соотношение фаз непрерывно изменяется под действием природных факторов и применяемых машин.

Твердая фаза. В состав твердой фазы входят минеральные частицы (до 90 %) различных размеров и органические вещества (гумус, микроорганизмы). Частицы размерами больше 1 мм относят к каменистым включениям, а меньше 1 мм называют мелкоземом. По массовой доле камней в почвах их подразделяют на не каменистые (камней меньше 0,5 %), слабокаменистые (0.5...5 %), среднекаменистые (5...10%) и сильнокаменистые (больше 10 %). Увеличение камней в почве повышает износ рабочих органов почвообрабатывающих машин. Так, при вспашке песчаных сильнокаменистых почв абразивный износ лемехов составляет 100...450 г/га. Крупные камни (диаметром более 100 мм) перед обработкой удаляют.

Мелкозем по размерам разделяют на фракции: физическую глину с диаметром частиц d2< 0,01 мм и физический песок - d2 > 0,01 мм. В зависимости от соотношения δ масс глины и песка различают следующие типы почв: глинистая (δ > 1,0); суглинок (δ = 0,25...1,0); супесь (δ = 0,1...0,25) и песчаная (δ < 0,1).

С увеличением соотношения δ возрастают энергозатраты на обработку почвы, поэтому глинистые почвы относят к тяжелым, а песчаные - к легким. Во влажном состоянии тяжелые почвы налипают на рабочие поверхности, а в сухом в ней образуются крупные глыбы. Такие почвы медленнее песчаных поглощают влагу и разлагают растительные остатки.

Первичные твердые частицы в результате коагуляции коллоидов, склеивания и слипания соединяются в агрегаты (мелкие комки). Последние, склеиваясь между собой, образуют более крупные агрегаты. Так создается структурное сложение почвы, с прочной связью агрегатов и комков. Структурные почвы отличаются плодородием, они менее энергоемки при обработке.

Сложение структурных почв характеризуют скважностью (пористостью и плотностью почвы). Скважность — отношение объема пустот в почве к ее общему объему. Оно зависит от типа почв, их обработки, естественного или механического уплотнения. У суглинистых почв скважность выше, чем у песчаных. Значения скважности почв естественного сложения составляют 30...85 %. Меньшие значения соответствуют песчаным, а большие - торфяным почвам.

Плотность сухой почвы: ρс.п.=mс/V,

где mс и V— масса и объем абсолютно сухой почвы с ненарушенным сложением.

Оптимальная плотность для зерновых колосовых культур составляет (1,1...1,3)∙103 кг/м3, картофеля —(1,0...1,2) ∙103 кг/м3, сахарной свеклы —(1,1...1,5) ∙103 кг/м3.

Жидкая фаза. Корни растений усваивают питательные вещества только в растворенном виде. Основным растворителем служит свободная (капиллярная и гравитационная) влага. Капиллярная влага заполняет мелкие пустоты (капилляры), она свободно перемещается от более влажных почв к менее увлажненным как горизонтально, так и вертикально. Капиллярная влага служит основным источником питания растений. Гравитационная влага передвигается в почве только под действием силы тяжести, просачиваясь из корнеобитаемого слоя.

Количество воды в почве оценивается по абсолютной wа и относительной wо влажностям. Абсолютную влажность, %, определяют по отношению массы влаги mв(воды и водяных паров) в исходной почве к массе mс абсолютно сухой почвы: wа=( mв / mс) ∙100 , где mв= mн- mс ; mн – масса взятой пробы (навески) почвы.

Энергозатраты и качество обработки почвы зависят от абсолютной влажности. В переувлажненном состоянии глинистых и суглинистых почв рабочие органы машин залипают, почва сгруживается перед ними, а в пересохшем - образуются глыбы, повреждаются структурные агрегаты, повышается расход энергии. Влажность wа, соответствующая физической спелости почвы, составляет для дерново-подзолистых почв 15...22%, черноземов - 17...30, темно-каштановых - 15...18, подзолистых песчаных - 10...12 %.

Газообразная фаза. Воздух - необходимый компонент, обеспечивающий корни растений кислородом, ассимиляционный аппарат - диоксида углерода. Почвенный воздух отличается по составу от атмосферного, в нем меньше кислорода и больше диоксида углерода. Большинство растений нормально развиваются, если концентрация кислорода в почвенном воздухе составляет 10...20 %, а диоксида углерода - 0,5...1,0 %.

Плодородие почвы и продуктивности растений зависят от интенсивности газообмена между почвой и атмосферой, а также от соотношения объемов в почвенных порах воды и газообразной фазы. Предпочтительное соотношение указанных объемов большинства культур составляет 1,4...1,6.

Для создания благоприятного воздушного режима проводят вспашку, боронование, культивацию, разрушают почвенную корку.

2 .

Дисковые рабочие органы, их

параметры. Соотношение между диаметром

и радиусом кривизны сферического диска,

технологическая характеристика этих

параметров, технологическое значение

угла заточки и заднего угла.

.

Дисковые рабочие органы, их

параметры. Соотношение между диаметром

и радиусом кривизны сферического диска,

технологическая характеристика этих

параметров, технологическое значение

угла заточки и заднего угла.

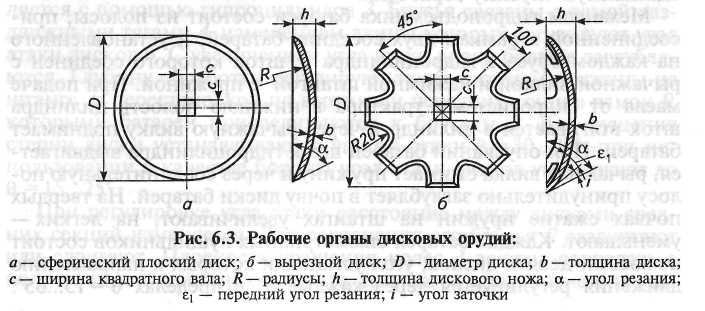

Рабочими органами дисковых орудии служат плоские, сферические и вырезные диски. Дисковые рабочие органы не только движутся поступательно вместе с рамой машины или орудия, но и вращаются под действием реакции почвы. Они в меньшей мере, чем поступательно движущиеся рабочие органы, забиваются растительными остатками.

Плоские диски применяют в качестве дисковых ножей плугов, рабочих органов лущильников для обработки почв, подверженных ветровой эрозии. Почва обрабатывается без оборота, с сохранением стерни.

Сферические диски используют в качестве рабочих органов дисковых плугов, лущильников, борон. Режущая кромка диска, установленного под углом к направлению движения, в процессе работы отрезает полоску почвы и поднимает ее на внутреннюю сферическую поверхность, в результате чего она крошится, частично оборачивается и перемешивается.

С увеличением угла атаки диски глубже погружаются в почву, ее крошение возрастает, с увеличением угла наклона диска к вертикали несколько улучшаются оборот и перемешивание почвы. Диски перерезают тонкие корни, перекатываются через толстые, но на каменистых почвах выкрашиваются.

Вырезные диски устанавливают на тяжелых боронах, которые применяют как для первичной обработки тяжелых задерненных почв, так и для разделки связных пластов, поднятых при вспашке болотных и кустарниково-болотных земель. Они более интенсивно воздействуют на почву, лучше перерезают корни растений.

К основным геометрическим параметрам дисков относится диаметр D и радиус R кривизны. С ними взаимосвязан передний угол ε1, равный половине центрального угла дуги диаметрального сечения диска. С увеличением диаметра диска резко возрастает вертикальная слагающая реакции почвы, вследствие чего его заглубляемость ухудшается. Диаметр диска должен быть минимальным из допустимых по условиям работы. Между значениями D и ширины междурядья а существует соотношение D = kа, где k - коэффициент (k = 3,0...3,5 для плугов; для борон k = 4...6; для лущильников k = 5...6). Основные параметры дисков стандартизованы. Радиус r кривизны определяет крошащую и оборачивающую способности диска. Чем он меньше, тем интенсивнее крошится и оборачивается пласт. Между значениями D и R существует зависимость D = 2R sin ε1 Технологические свойства диска зависят от угла i заточки или заострения, а также связанного с ним заднего угла ε2.

Как правило, диски затачивают с выпуклой наружной стороны, принимая угол i = 10...20° для борон и лущильников и i = 15...25° - для плугов. Для работы на твердых почвах диски затачивают с внутренней стороны. Угол резания диска α = i + ε2 Угол ε2 влияет на затраты энергии на обработку почвы и даже на работоспособность диска. Величина ε2 изменяется по высоте диска. Чтобы диск удовлетворительно работал на глубине, угол ε2 на уровне поверхности поля должен быть положительным.