- •Анализ электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

- •Оглавление

- •10. Описание антенных устройств в задачах эмс 198

- •11. Оценка потерь на трассах распространения 223

- •12. Критерии оценки эмс 261

- •13. Организационные методы обеспечения эмс 289

- •Список использованных сокращений

- •Введение

- •1. Проблема эмс и причины ее появления

- •Основные понятия и определения

- •Причины появления проблемы эмс

- •Последствия отсутствия эмс и особенности изучения проблемы эмс рэс

- •2. Источники и рецепторы электромагнитных помех (эмп)

- •Классификация эмп по связям с источником помехи и некоторые их характеристики

- •2.1.1. Естественные эмп.

- •Чувствительность некоторых полупроводниковых приборов к электростатическому разряду

- •2.1.2. Искусственные эмп

- •Рецепторы эмп. Внутрисистемная и межсистемная эмс

- •Пути проникновения помех. Виды помех в электрических цепях

- •3. Измерение параметров эмс технических средств

- •Измерение кондуктивных помех и восприимчивости к ним

- •Измерение помех излучения и восприимчивости к ним

- •4. Технические методы подавления и защиты от помех

- •Экранирование

- •Фильтрация

- •Заземление

- •5. Радиочастотный спектр и его использование

- •Радиочастотный спектр и диапазоны частот

- •Диапазоны частот электромагнитных колебаний

- •Основные понятия, связанные с использованием рчс

- •Регулирование использования рчс в Российской Федерации

- •Стандартизация и международная кооперация в области эмс

- •6. Общий подход к анализу и обеспечению эмс

- •Требования к методам анализа эмс

- •Анализ параметров эмс систем на стадии разработки

- •Анализ внутрисистемной и межсистемной эмс рэс

- •Основные направления по решению проблемы эмс

- •7. Описание излучений радиопередатчиков в задачах эмс

- •Виды излучений радиопередатчиков

- •Основное и внеполосное сигнальное излучения

- •7.2.1. Класс излучения

- •7.2.2. Параметры и модели основного и внеполосных излучений

- •Границы областей внеполосных излучений относительно центральной частоты основного излучения в зависимости от диапазона рабочих частот передатчика и необходимой ширины полосы частот

- •Точки излома спектральной маски для рис. 7.2

- •Точки излома масок спектров, представленных на рис. 7.3

- •Параметры модели (7.1)

- •Побочные излучения радиопередатчиков

- •Параметры модели (7.9)

- •Предельные значения мощности побочных излучений в контрольной полосе

- •Шумовые излучения передатчика

- •Параметры эмпирической модели, представленной выражением (7.10)

- •8. Описание радиоприемных устройств в задачах эмс

- •Общие характеристики радиоприемных устройств, определяющие их совместимость с окружением

- •Основной канал приема радиоприемника и его описание

- •Побочные каналы приема и их описание

- •Параметры модели (8.9)

- •Оценка коэффициента частотной коррекции

- •Результаты расчета относительной расстройки частоты Δp

- •9. Нелинейные эффекты в приемопередающей аппаратуре и их оценка в задачах эмс

- •Анализ нелинейных явлений в каскадах радиоаппаратуры

- •Компрессия сигнала в радиоприемнике. Параметры, определяющие динамический диапазон приемника по основному каналу приема

- •Эффект блокирования радиоприемного устройства. Основные параметры, характеристики и методы их измерения

- •Перенос шумов гетеродина

- •9.4.1. Фазовый шум генератора

- •9.4.2.Перенос шумов гетеродина

- •Интермодуляция

- •9.5.1. Порядок интермодуляции. Наиболее опасные порядки интермодуляции

- •9.5.2. Интермодуляция в радиоприемных устройствах. Параметры, связанные с эффектом интермодуляции

- •9.5.3. Интермодуляция в радиопередатчиках

- •9.5.4. Точка пересечения и расчет уровней интермодуляционных продуктов на нелинейном элементе

- •9.5.5. Измерение и расчет точек пересечения

- •9.5.6. Динамический диапазон приемника по интермодуляции и связь параметров нелинейности

- •9.5.7. Оценка мощности интермодуляционных продуктов с использованием точки пересечения

- •Перекрестные искажения

- •Оценка нелинейных явлений в задачах эмс рэс

- •9.7.1. Оценка эффекта блокирования рпу

- •Представление функции Pb(X) при оценке эффекта блокирования

- •Характеристики блокирования приемников некоторых цифровых систем связи

- •9.7.2.Оценка уровней интермодуляционных продуктов в радиопередатчиках

- •Параметры эмпирической модели (9.66)

- •9.7.3. Оценка интермодуляции в радиоприемниках

- •Границы частотных интервалов для анализа нелинейных эффектов в приемнике

- •Эмпирические модели для оценки эффекта интермодуляции в радиоприемниках

- •9.7.4. Оценка перекрестных искажений

- •10. Описание антенных устройств в задачах эмс

- •Некоторые общие сведения о характеристиках антенн

- •Особенности описания антенных устройств в задачах эмс

- •Детерминированное описание диаграмм направленности антенн

- •10.3.1. Дна в области рабочих частот.

- •10.3.2. Дна на нерабочих частотах

- •Параметры диаграмм направленности за пределами диапазона рабочих частот антенн.

- •Статистическое описание диаграмм направленности антенн

- •Параметры функции f(g) для области бокового усиления

- •Потери в антенно-фидерном тракте и потери рассогласования

- •Учет поляризационных характеристик антенн и сигналов

- •Ослабление мешающих сигналов при несовпадении поляризации с приемной антенной

- •Ближняя зона

- •11. Оценка потерь на трассах распространения

- •Общие положения

- •Модели для оценки потерь на трассах распространения и цифровые карты местности

- •Графические модели

- •Аналитические модели

- •Расчетные соотношения, используемые в классической модели Хата

- •Расчетные соотношения, используемые в модели cost 231 Хата

- •Расчетные соотношения, используемые в модифицированной модели Хата

- •Среднеквадратическое отклонение (ско) потерь на трассах распространения

- •Оценка потерь на дифракцию

- •11.5.1. Зоны Френеля.

- •11.5.2. Дифракция на клине

- •11.5.3. Дифракция на цилиндре

- •12. Критерии оценки эмс

- •Рабочие характеристики и оценка качества работы рэс

- •12.2. Виды рабочих характеристик рэс различного назначения

- •12.3. Критерии эмс

- •Защитные отношения для систем тв (625 строк), работающих в соседнем канале

- •Защитные отношения для аналоговых каналов звукового сопровождения тв

- •Защитные отношения для цифровых каналов звукового сопровождения тв, дБ

- •Защитные отношения по совмещенному каналу для некоторых современных систем связи, дБ

- •Защитные отношения для некоторых современных систем связи в зависимости от расстройки помехи, дБ

- •12.4. Моделирование процессов управления мощностью передатчиков в сетях сухопутной подвижной связи

- •13. Организационные методы обеспечения эмс

- •13.1. Частотно-территориальное планирование

- •13.2. Управление параметрами радиосигналов

- •13.3. Радиоконтроль и его роль в управлении использованием радиочастотного спектра и обеспечения эмс

- •Заключение

- •Список литературы

- •Анализ электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

- •197376, С.- Петербург, ул. Проф. Попова, 5

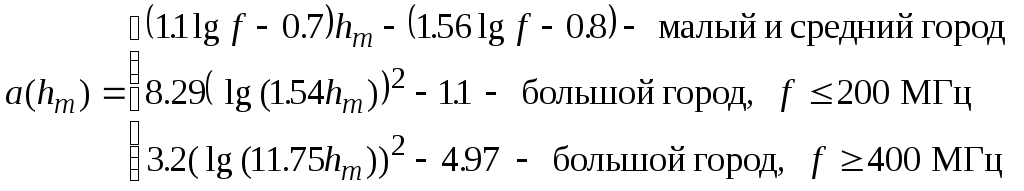

Расчетные соотношения, используемые в классической модели Хата

|

Условия распространения |

Формулы для расчета потерь, дБ |

|

Город |

L = 69.55+26.16 lg f 13.82 lg hb a(hm)+(44.96.55 lg hb) lg d, где

|

|

Пригород |

L=L(город)2(lg(f /28))25.4 |

|

Открытая (сельская местность) |

L=L(город)4.78(lgf )2+ 18.33lgf 40.94 |

Модель COST 231 Хата. Область применения:

– диапазон частот f = 1500…2000 МГц;

– остальные параметры совпадают с классической моделью Хата.

Основные расчетные формулы представлены в табл. 11.2.

Таблица 11.2

Расчетные соотношения, используемые в модели cost 231 Хата

|

Условия распространения |

Формулы для расчета потерь, дБ |

|

Город |

L = 46.3 + 33.9 lg f – 13.82 lg hb a(hm) + (44.9 – 6.5 lg hb) lg d, где

|

|

Пригород |

L=L(город) – 15.11 |

|

Открытая (сельская местность) |

L=L(город) – 30.23 |

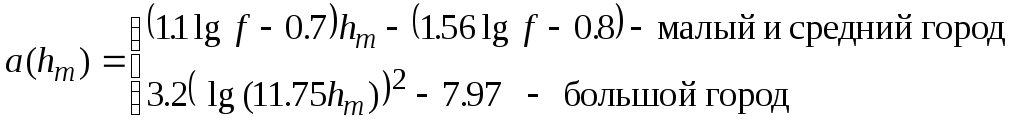

Модифицированная модель Хата [50]. Модель имеет более широкие границы применения, чем модели, рассмотренные выше:

– диапазон частот f = 30…3000 МГц;

– высота подъема антенн базовой и мобильной станций hb, hm = 1…200м;

– длина трассы d = 0.1…100 км.

Если высота одной из антенн менее 1 м, то в формулах Хата следует использовать значение 1 м.

Расчетные соотношения для оценки средних потерь на основе модифицированной модели Хата приведены в табл. 11.3.

Таблица 11.3

Расчетные соотношения, используемые в модифицированной модели Хата

|

Условия распространения |

Формулы для расчета потерь, дБ |

Диапазон частот, МГц |

Расстояние, км |

|

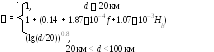

Близкая зона |

L1 = 32.4 + 20 lg f + 10 lg [d 2 + (Hb – Hm)2/106] |

от 30 до 3000 |

d 0,04 |

|

Промежуточная зона |

|

0,04 < d <0,1 | |

|

Город |

Вспомогательные величины a(Hm) = (1.1lgf– 0.7)min(10;Hm) – – (1.56 lg f – 0.8) + max(0; 20 lg (Hm/10)) b(Hb) = min{0; 20lg(Hb/30)}

|

d 0,1 | |

|

L = 69.6 + 26.2 lg(150) – 20 lg(150/f ) – 13.8 lg [max(30;Hb)] + {44.9– 6.55 lg [max(30; Hb)]}× ×(lg(d))– a(Hm) – b(Hb) L = 69.6 + 26.2 lg f – 13.82 lg [max(30; Hb)] + +{44.9 – 6.55 lg [max(30; Hb)]}(lg d)– a(Hm)–b(Hb) L = 46.3 +33.9 lg f – 13.82 lg[max(30; Hb)] + +{44.9 – 6.55 lg [max(30; Hb)]}(lg(d))– a(Hm) – b(Hb) L = 46.3 + 33.9 lg (2000) + 10 lg (f /2000) – –13.82 lg [max(30; Hb)] +{44.9 – 6.55lg[max(30; Hb)]}× ×(lg d )– a(Hm) – b(Hb) |

30 <f 150

150 <f 1500

1500< f 2000

2000< f < 3000 | ||

|

Пригородная зона |

L = L(город) – 2{lg [(min(max(150; f ); 2000))/28]}2– –5.4 |

В соответствии с диапазоном вычисления для L(город) | |

|

Открытая местность |

L = L(город) – 4.78 {lg [min(max(150; f); 2000)]}2 + +18.33lg[min(max(150; f); 2000)]–40.94 |

Примечание. В таблице использованы обозначения:f– частота, МГц;Hm =min(hb,hm), м;Hb =max(hb,hm), м;d– расстояние, км.

Как видно из табл. 11.3 модель дополнена оценкой потерь в зоне, близкой к радиопередатчику, граница которой определена расстоянием менее 40 м, и оценкой потерь в промежуточной зоне, которая простирается от 40 м до 100 м. В близкой зоне потери распространения оцениваются значением потерь в свободном пространстве. В промежуточной зоне – линейной интерполяцией (при логарифмической шкале дальностей) потерь в свободном пространстве между точками 40 м и 100 м.

Так как потери L на трассе распространения являются случайной величиной, которая считается распределенной по нормальному закону (если L выражено в дБ), в табл. 11.4 представлены ожидаемые значения среднеквадратического отклонения (СКО) потерь распространения, которые зависят только от расстояния и положения антенны базовой станции и не зависят от частоты.

Таблица 11.4