obsch[1]

.pdf52.ТИП БЛАСТУЛЫ |

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ СПОСОБ |

|

1) |

амфибластула |

ГАСТРУЛЯЦИИ |

2) |

перибластула |

а. инвагинация |

|

|

б. деляминация |

|

|

в. эпиболия |

|

|

г. иммиграция |

53.СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ |

ТИП ДРОБЛЕНИЯ ЯИЦ |

|

|

ГРУППА |

а. поверхностное |

1) |

млекопитающие |

б. спиральное |

2) |

птицы |

в. полное равномерное |

3) |

амфибии |

г. полное неравномерное |

4) |

насекомые |

д. дискоидальное |

54.ТИП БЛАСТУЛЫ |

е. неполное равномерное |

|

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ СПОСОБ |

||

1) |

дискобластула |

ГАСТРУЛЯЦИИ |

2) |

целобластула |

а. деляминация |

|

|

б. инвагинация |

|

|

в. иммиграция |

|

|

г. эпиболия |

55.КРИТИЧЕСКИЕ ПЕ- |

СРОКИ ПОСЛЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ |

|

|

РИОДЫ РАЗВИТИЯ У |

а. 5-е сутки |

|

ЧЕЛОВЕКА |

б. 7-е сутки |

1) |

имплантация |

в. 10-е сутки |

2) |

плацентация |

г. 15-е сутки |

3) |

роды |

д. 3-6 недели |

|

|

е. 40 неделя |

|

|

ж. 42 неделя |

56.ТИП БЛАСТУЛЫ |

СТРОЕНИЕ |

|

1) |

амфибластула |

а. эктодерма |

2) |

целобластула |

б. энтодерма |

3) |

перибластула |

в. бластодерма |

|

|

г. бластоцель |

|

|

д. бластопор |

|

|

е. дно |

57. |

МЕХАНИЗМ ЭМБРИО- |

СУЩНОСТЬ |

|

ГЕНЕЗА |

а. специализация клеток |

1) |

репродукция клеток |

б. гибели клеток |

2) |

эмбриональная индукция |

в. сегрегация клеток |

|

|

г. перемещение клеток |

д. деление клеток е. взаимодействие частей зародыша

20

58. МЕХАНИЗМ ЭМБРИО- |

СУЩНОСТЬ |

|

|

ГЕНЕЗА |

а. перемещение одиночных клеток |

1) |

миграция клеток |

б. перемещение пластов клеток |

2) |

сортировка клеток |

в. репродукция клеток |

|

|

г. взаимодействие частей зародыша |

|

|

д. сегрегация клеток |

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

59.СТАДИИ И ЭТАПЫ ЭМБРИОГЕНЕЗА:

1)нейрула

|

2) бластула |

|

6) гаструла |

|

|

|

3) дробление |

|

7) органогенез |

|

|

|

4) зигота |

|

8) яйцеклетка |

|

|

|

5) гистогенез |

|

|

|

|

|

|

|

ДОПОЛНИТЕ |

|

|

60. |

У лягушки тип дробления . . |

. . . . . . . ; бластула типа . . . . . |

. . . . . |

|

|

61. |

Основными провизорными органами млекопитающих является: амнион и |

||||

|

. . . . . . . . , а аллантоис и . . . . |

. . . . . редуцируются. |

|

|

|

62. |

У рептилий яйца . . |

. . . . . . . . |

, тип дробления . . . . . . . . . . . |

. |

|

63. |

Критические периоды в эмбриогенезе млекопитающих - это: . . . . . . . |

, |

|||

|

. . . . . . . . и роды. |

|

|

|

|

64. |

У ланцетника дробление яиц |

. . . . . . . . . , гаструляция идет путем . . . |

. . . . . . |

||

65. |

У птиц бластула типа . . . . . . . |

. . . ; гаструляция идет путем . . . . . . . . . |

. |

||

66. |

Организмы, у которых бластопор становится анусом, называются . . . . |

. . . . . |

|||

|

. . . . . . . |

|

|

|

|

67. |

В результате поверхностного дробления центролецитальных яиц образуется |

||||

|

. . . . . . . . . . |

|

|

|

|

68. |

Явление, при котором один участок зародыша влияет на судьбу другого на- |

||||

|

зывают . . . . . . . . . |

. |

|

|

|

69.Недифференцированная дорсальная мезодерма подразделяется на отдельные сегменты . . . . . . . . ..

70. Основным механизмом цитодифференцировки является . . . . . . . . . генов.

21

1.2.Регенерация и трансплантация

1.2.1.Теоретический и иллюстративный материал

Регенерация - это способность организмов к самообновлению и восстановлению утраченных или поврежденных частей тела (от лат. regeneratio - возрождение); регенерация протекает в течение всего онтогенеза, а также после повреждения на разных уровнях организации живой материи и поддерживает строение и функции организма, его целостность.

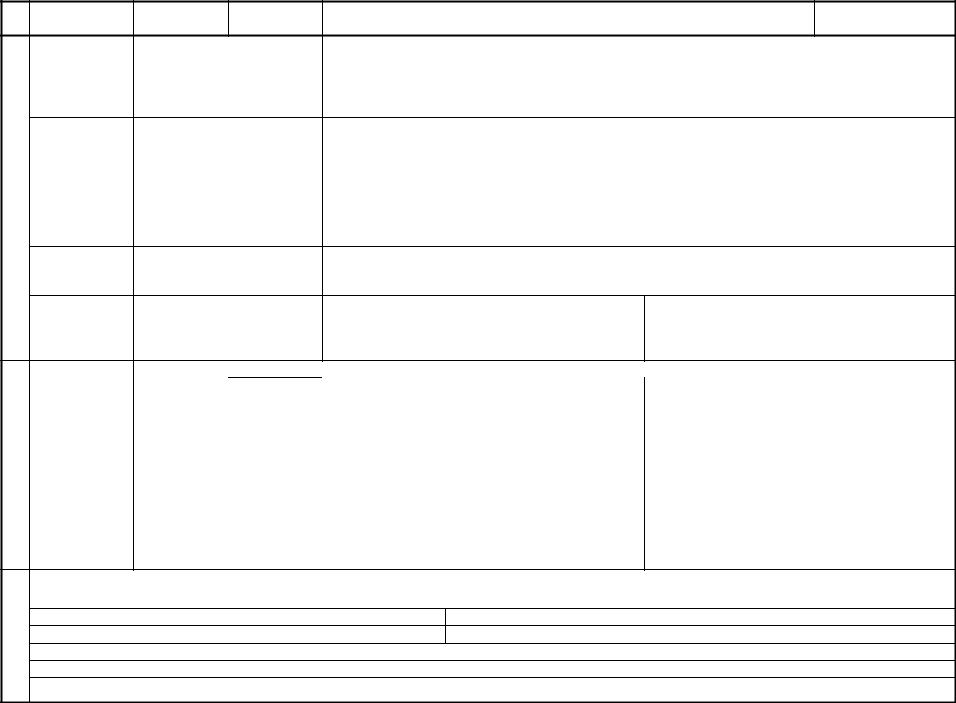

Различают физиологическую и репаративную регенерацию (табл. 4).

|

|

Таблица 4 |

Уровни регене- |

Сущность |

Примеры |

рации |

|

|

Молекулярный |

Синтез органических |

Усиление синтеза белка, реплика- |

|

веществ |

ция ДНК |

Субклеточный |

Образование новых |

Почкование митохондрий после |

|

внутриклеточных |

аутофагии, восстановление крист |

|

структур |

митохондрий, амплификация яд- |

|

|

рышка, образование рибосом |

Клеточный |

Пролиферация клеток |

Систематическое обновление кле- |

|

|

точного состава крови |

Тканевой |

Пролиферация клеток, |

Обновление эпидермиса, слизи- |

|

накопление межкле- |

стой ЖКТ, заживление ран |

|

точного вещества |

|

Органный |

Формирование типич- |

Образование нового хвоста у яще- |

|

ного органа |

рицы |

Организменный |

Развитие целого орга- |

Восстановление гидры, планарии |

(соматический |

низма из одной или |

из группы клеток |

эмбриогенез) |

нескольких клеток |

|

Физиологическая регенерация представляет собой постоянный процесс обновления функционирующих структур организма. Благодаря физиологической регенерации поддерживается структурный гомеостаз и обеспечивается возможность постоянного выполнения органами их функций. Физиологическая регенерация является проявлением одного из важнейших свойств жизни - самообновления.

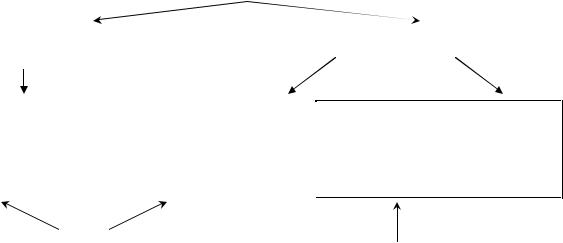

Репаративная регенерация осуществляется после повреждения ткани или органа. Повреждения могут быть очень разнообразны по факторам их вызывающим, по объему, по уровню, по органу. В зависимости от этого репаративная регенерация может происходить разными способам: эпиморфоз, эндоморфоз, морфаллаксис, индукция. (Табл. 5).

22

23

Схема Способы

Примеры Особенности

|

Репаративная регенерация |

Таблица 5 |

|

|

|

||

Эпиморфоз |

Морфаллаксис |

Эндоморфоз |

Регенерация путем ин- |

|

|

(регенерационная гипер- |

дукции |

|

|

трофия) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Культя |

|

|

Орган после |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

регенерации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. Заполнение дефекта в |

|||

1. |

Отрастание от раневой |

1. |

Перегруппировка кле- |

1. |

Гиперплазия (митоти- |

|||||||||||||

|

поверхности. |

|

ток в месте поврежде- |

|

|

ческие деления клеток) |

месте повреждения |

|||||||||||

2. |

Регенерат отграничен |

|

ния. |

|

|

и гипертрофия клеток |

|

|

|

|

||||||||

|

от культи. |

2. |

Нет четкого отделения |

2. |

Восстановление разме- |

|

|

|

|

|||||||||

3. |

Митотические деления |

|

регенерата от культи. |

|

|

ров органа |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

клеток. |

3. |

Может завершиться ге- |

3. |

Восстановления формы |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

тероморфозом. |

|

|

органа не происходит |

|

|

|

|

||||||

1. Восстановление цело- |

1. Характерно для беспо- |

1. Восстановление пече- |

1. Восстановление |

цело- |

||||||||||||||

|

стности костей после |

|

звоночных ( регенера- |

ни, легких |

|

|

стности костей |

чере- |

||||||||||

|

переломов. |

|

ция у планарий, реге- |

|

|

|

|

|

|

|

па |

|

|

|||||

2. Восстановление хвоста |

|

нерация ноги таракана) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

у ящерицы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Способность к репаративной регенерации не имеет однозначной зависимости от уровня организации вида, но известно, что низко организованные животные обладают лучшей способностью к регенерации наружных органов. Из позвоночных наилучшей регенерационной способностью обладают хвостатые амфибии. По сравнению с низкоорганизованными животными млекопитающие отличаются не утратой регенерационных способностей, а изменением уровня и способа регенерации. У них преобладают внутриклеточные восстановительные процессы. При оценке результатов регенерационного процесса необходимо учитывать не только нормализацию структуры, восстановление формы, но и восстановление функции.

Трансплантация – пересадка органов и тканей. Пересаживаемый орган или его часть – трансплантат. Трансплантатом могут являться также клетки и ткани. Организм, от которого берут ткань или орган – донор. Организм, которому пересаживают трансплантат – реципиент. Различают несколько типов трансплантации: ауто-, сино-, алло- и ксенотрансплантация. (Табл. 6).

|

Типы трансплантации |

Таблица 6 |

||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Аутотрансплан- |

Синотрансплан- |

Аллотрансплан- |

Ксенотранс- |

|

тация |

тация |

тация |

плантация |

|

|

|

|

|

|

в пределах одного |

между монозигот- |

между организма- |

между организма- |

|

организма |

ными близнецами |

ми |

ми разных видов. |

|

|

(или животными |

одного вида. |

|

|

|

чистых линий). |

|

|

|

Результаты трансплантации зависят от типа трансплантации, от антигенных особенностей донора и реципиента, иммунологического статуса и общего состояния реципиента. Наиболее успешно завершается ауто- и синотрансплантация.

При алло- и ксенотрансплантации может происходить временное приживление трансплантата, он может функционировать какое-то время или не прижиться вовсе (отторгнуться). В основе реакции отторжения лежит тканевая несовместимость, которая определяется генетическими и иммунными механизмами, главную роль в которых играет клеточный иммунитет.

24

Антигены гистосовместимости (трансплантационные антигены) – это гликопротеиды, связанные с мембраной любой ядросодержащей клетки. Они чрезвычайно полиморфны и определяют индивидуальность организма.

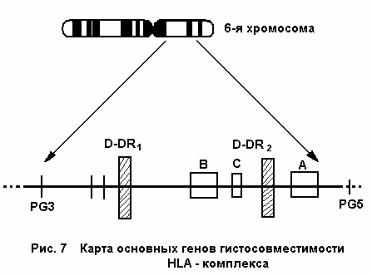

Система гистосовместимости человека HLA (human leycocitic antigen) включает более 90 основных антигенов; локусы этих антигенов образуют комплекс в коротком плече 6 хромосомы (см. рис.7).

ВОЗ в 1980г. определила 20 антигенов локуса А, 40 антигенов локуса В, 8- локуса С, 12-локуса D и 10локуса DR. Локусы HLA-комплекса тесно сцеплены и наследуются совместно. Больше всего антигенов HLA находится на поверхности лимфоцитов, которые и используются для типирования.

Тканевую несовместимость можно преодолеть физическими, химическими и биологическими методами (табл. 7). Еще один путь преодоления тканевой несовместимости – выработка иммунологической толерантности, т.е. отсутствия реакции на чужеродный антиген.

Таблица 7

Методы преодоления тканевой несовместимости

Метод |

Пример |

Физический |

- Облучение реципиента рентгеновскими лучами |

|

- Консервирование трансплантата |

|

- Пересадка в миллипоровых камерах |

Химический |

- Использование иммунодепрессоров до и после транс- |

|

плантации |

Биологиче- |

- Подбор пар ─ донор-реципиент по антигенным свойст- |

ский |

вам |

|

- Введение антилимфоцитарной сыворотки (АЛС) или ан- |

|

тилимфоцитарного глобулина (АЛГ) реципиенту после |

|

трансплантации |

|

- Пересадка в иммунопривелигированные (недоступные |

|

для лимфоцитов) участки организма (передняя камера |

|

глаза, полость черепа) |

25

2.РАЗДЕЛ «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.1.Тип Хордовые. Эволюция органов и функциональных систем позвоночных

2.1.1.Теоретический и иллюстративный материал

Любой таксон (вид, класс, тип, др.) формировался в течение длительного исторического периода в постоянно изменяющихся условиях среды через развитие приспособлений (адаптаций). Организмы связаны между собой филогенетическим родством, которое можно выявить, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии. Человек – представитель типа Хордовые, п/типа Позвоночные, класса Млекопитающие, п/класса Плацентарные, следовательно, именно с представителями этих таксонов человек имеет наиболее тесное филогенетическое родство.

Изучение развития, морфологии и жизнедеятельности позвоночных животных помогает понять особенности развития человека, появление аномалий и пороков развития, рудиментов и атавизмов и, в связи с этим, использовать определенных животных для изучения болезней человека (метод моделирования), определять оптимальные пути реконструкции органов, профилактики и лечения патологии человека.

ТИП ХОРДОВЫЕ (CHORDATA)

П/тип – Оболочники или Личиночнохордовые (Tunicata seu Urochordata) Класс Асцидии (Ascidiaceae)

Представитель – Асцидия (Ascidia sp).

П/тип – Бесчерепные (Acrania)

Класс Головохордые (Сephalochordata)

Представитель - Ланцетник (Branhiostoma lanceolatum).

П/тип – Черепные или Позвоночные (Craniata seu Vertebrata)

Подтип Черепные (Craniata)

Бесчелюстные |

|

Челюстноротые |

|

(Agnata) |

|

(Gnathostomata) |

|

|

|

|

3. Класс Пресмыкающиеся |

Класс Круглоротые |

|

1. Класс Рыбы (Pisces) |

|

(Cyclostomata) |

|

2. Класс Земноводные |

(Reptilia) |

|

4. Класс Птицы (Aves) |

||

Пр.- миноги (Petromyzon), |

|

(Amphibia) |

5. Класс Млекопитающие |

миксины (Myxine). |

|

|

(Mammalia) |

|

|

|

|

Группа Anamnia |

Группа Amniota |

|

- высшие позвоночные, |

||

- низшие позвоночные, |

||

- первичноназемные. |

||

- первичноводные. |

||

|

26

Тип Chordata

Характеристика типа

1.Формирование внутреннего скелета (хорды, позвоночника).

2. Появление нервной трубки. |

ароморфозы |

3.Развитие органов дыхания внутри тела.

4.Трехслойные (закладка в эмбриогенезе трех зародышевых листков и дифференцировка их в различные ткани и органы).

5.Билатеральносимметричные.

6.Вторичноротые.

7.Вторичнополостные (целом с собственной выстилкой).

8.Раздельнополые. Половой диморфизм выражен не всегда.

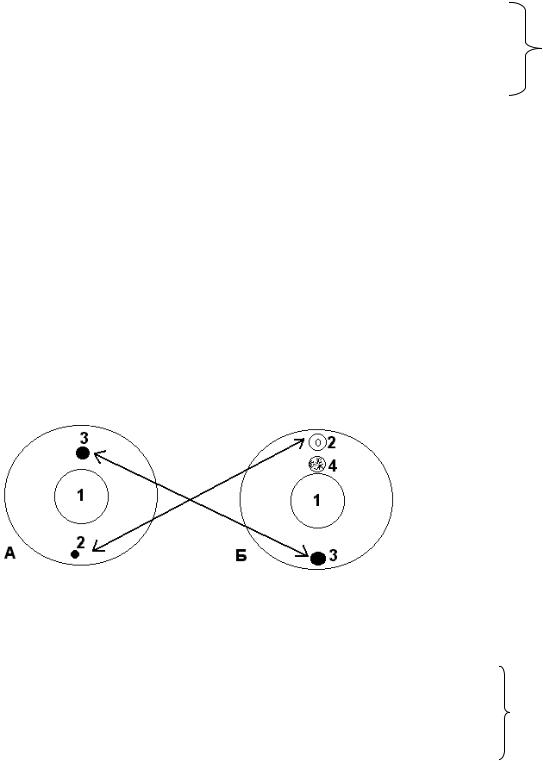

9.Формирование в эмбриогенезе осевого комплекса, состоящего из нервной трубки, хорды и кишечника, которые ориентированы относительно друг друга и организма в целом всегда одинаково (дорсально-нервная трубка, под ней - хорда, вентрально – кишечник (рис. 8).

10.Кровеносная система замкнута; состоит только из сосудов (бесчерепные) или сосудов и сердца (черепные). Сердце располагается вентральнее кишки.

Рис. 8. Схема строения (поперечный срез) беспозвоночных (А) и хордовых (Б).

1. кишечная трубка,

2. нервная система,

3. кровеносная система,

4. хорда.

Подтип Vertebrata (s. Craniata)

Характерные признаки подтипа

1. |

Наличие костного (хрящевого) внутреннего скелета. |

|

2. |

Развитие черепа. |

ароморфозы |

3.Формирование головного мозга.

4.Появление мускульного сердца.

5.Появление двух пар конечностей.

6.Прогрессивное развитие всех систем органов.

7.Формирование эндокринной системы.

8.Развитие системы органов чувств.

27

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сравнительная характеристика строения позвоночных |

|

|

Таблица 8 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Системы |

|

|

Органы |

|

|

|

|

|

|

|

|

Классы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

Кругло- |

|

Рыбы |

|

Амфибии |

Рептилии |

|

|

|

Птицы |

|

|

|

Млекопитающие |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ротые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1. |

|

2. |

|

3. |

|

|

4. |

5. |

|

|

|

6. |

|

|

7. |

|

|

||||||

|

Дыхательная |

|

|

|

Органы |

жабер- |

|

жабры |

|

личинки - жабры, |

легкие с внутренними |

|

|

губчатые легкие с |

|

|

альвеолярные лег- |

|

||||||||

|

система |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б) кожа |

|

|

|

|

мешками |

|

|

|

кие |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

дыхания |

ные |

|

|

|

|

|

|

половозрелые - |

перегородками и |

|

|

разветвленными |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

бронхами I и II по- |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

мешки |

|

|

|

|

|

|

а) тонкие ячеи- |

бронхами I порядка |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рядков, парабронха- |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

стые легкие |

|

|

ми и воздушными |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Почки |

предпочка |

|

|

|

|

|

первичная почка |

|

|

вторичная почка |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

система |

|

а) |

тип поч- |

(пронеф- |

|

|

|

|

|

(мезонефрос) |

|

|

|

(метанефрос) |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

ки |

рос) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

б) место за- |

головной |

|

|

|

туловищный отдел |

|

|

|

тазовый отдел |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

кладки |

отдел |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

28 |

Выделительная |

|

|

в) струк- |

воронка |

|

капсула Боумена с капил- |

почечное тельце с дифференцированным на отделы выделитель- |

|

|||||||||||||||||

|

структур- |

10-12 |

|

|

|

|

|

100-150 |

|

|

|

≈ 1 млн. |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

турно- |

с выде- |

|

лярным клубочком (по- |

ным канальцем большой протяженности (нефрон) |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

функцио- |

литель- |

|

чечное тельце) и выдели- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

нальная |

ным ка- |

|

|

|

тельным канальцем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

единица |

нальцем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

г)количество |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

ных единиц |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

Головной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

мозг |

|

|

ихтиопсидный |

зауропсидный |

|

маммальный |

|

|||||||||||||

|

|

|

а) тип голо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

вного мозга |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

система |

б) ведущий |

все 5 отде- |

|

|

|

|

с р е д н и й |

передний |

|

|

передний |

|

передний |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

отдел |

лов слабо |

|

|

|

|

|

|

(дно) |

|

|

(дно) |

|

(кора) |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

развиты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в) крыша |

тонкая, со- |

|

|

тонкая, нервной ткани |

тонкая, состоит, в основ- |

|

состоит, в основном, |

|

крыша |

развита |

|

||||||||||||

|

Нервная |

|

|

|

передне- |

стоит из эпи- |

|

|

|

|

мало |

ном, из белого вещества; |

|

из белого вещества, |

|

хорошо, |

полно- |

|

||||||||

|

|

|

|

го мозга |

телиальной |

|

|

|

(белое вещество) |

возникают медиальные и |

|

сохраняются меди- |

|

стью |

покрыта |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ткани (не со- |

|

|

|

|

|

латеральные островки |

|

альные островки ко- |

|

корой, |

которая |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

держит |

|

|

|

|

|

|

серого вещества (коры) - |

|

ры, |

латеральные |

|

развивается из |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нервной тка- |

|

|

|

|

|

архекортекс (древняя ко- |

|

островки редуциру- |

|

латеральных ост- |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ни) |

|

|

|

|

|

|

ра) |

|

ются |

|

ровков |

(неокор- |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

текс) |

|

|

29

Кровеносная система

Покровы тела

Моче-половая

|

|

Круглоро- |

Рыбы |

Амфибии |

|

Рептилии |

|

Птицы |

|

Млекопитающие |

|

|

|

тые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) строение |

двухкамерное: предтрехкамерное: |

|

трехкамерное: |

|

четырехкамерное: |

||||||

|

сердца |

сердие и желудочек |

правое |

пред- |

|

правоеилевоепредсер- |

|

правое и левое предсердия, |

|||

|

|

|

|

сердие, |

левое |

|

дия, желудочекснеполной |

|

правый и левый желудочки |

||

|

|

|

|

предсердие, |

|

перегородкой(у крокоди- |

|

|

|

|

|

б) сосуды, |

|

|

желудочек |

|

лов- 4-хкамерное) |

|

|

|

|

||

брюшная аорта |

артериальный |

|

легочный ствол, правая |

|

легочный ствол и |

|

легочный ствол |

||||

|

|

|

|||||||||

отходящие |

|

|

конус, от кото- |

|

и левая дуги аорты |

|

правая дуга аорты |

|

и левая дуга аор- |

||

|

от сердца |

|

|

рогоотходят: |

|

|

|

|

|

ты |

|

|

|

|

|

легочныеарте- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рии, праваяи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

леваядугиаор- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ты, сонныеар- |

|

|

|

|

|

|

|

в) круги |

один |

|

терии |

|

два: малый |

|

и большой |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

кровооб- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ращения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

г) |

кровь, |

артериальная |

|

|

Смешанная |

|

артериальная |

||||

поступаю- |

|

|

(артериальная кровь поступает только в |

|

|

|

|

||||

щая к орга- |

|

|

|

головной мозг) |

|

|

|

|

|||

нам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

два слоя: эпидермис и кориум (дерма)

|

кожа «го- |

кожа по- |

|

эпидермис |

|

эпидермис |

Эпидермис, дерма (ко- |

Эпидермис мно- |

Особенно- |

лая», по- |

крыта че- |

|

слабоорогове- |

|

ороговевающий, сухая |

риум), подкожно- |

гослойный оро- |

крыта сли- |

шуей |

|

вающий, |

|

кожа, у многих имеются |

жировая клетчатка; |

говевающий, хо- |

|

сти кожно- |

|

|

||||||

го покрова |

зью |

|

|

влажная кожа, |

|

костные щитки, дерма |

кожа сухая, желез нет; |

рошо развита |

|

|

|

дерма с подкож- |

|||||

|

|

|

|

дерма развита |

|

слабо развита |

перьевой покров |

но-жировым |

|

|

|

|

слабо |

|

|

|

слоем; два типа |

|

|

|

|

|

|

|

|

кожных желез: |

|

|

|

|

|

|

|

|

сальные, пото- |

|

|

|

|

|

|

|

|

вые; волосяной |

|

|

Взаимоотношение |

|

органов |

|

мочеполовой системы (функция или судьба) |

покров |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

а) мезонефральный (Вольфов канал) |

|

|

||

у самок |

|

мочеточник |

|

|

редуцируется |

|

||

|

|

|

|

|||||

у самцов |

мочеточник, семяпровод |

|

|

семяпровод |

|

|||

|

|

|

|

б) парамезонефральный (Мюллеров канал) |

|

|||

у самок |

|

яйцевод |

|

|

|

яйцевод дифференцируется на отделы |

||

|

|

|

|

|||||

у самцов |

|

редуцируется |

|

|

редуцируется |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|