- •Классификация травматизма

- •Профилактика травматизма

- •Классификация механических повреждений

- •Понятие о повреждении (вреде здоровью) и факторах, его причиняющих

- •Повреждения тупыми твердыми предметами

- •Переломы костей

- •Переломы костей черепа

- •Переломы позвоночника

- •Переломы ребер

- •Переломы таза

- •Огнестрельные повреждения

- •Повреждающие факторы выстрела

- •Повреждения из дробовых ружей

- •Повреждения острыми орудиями

- •Повреждения режущими орудиями

- •Повреждения колющими орудиями

- •Повреждения колюще-режущими орудиями

- •Повреждения рубящими орудиями

- •Фельдшерско-акушерский пункт

- •Организация работы хирургического отделения районной больницы по оказанию травматологической помощи

- •Особенности ортопедических операций

- •Чистая перевязочная

- •Глава 4. РАНЫ

- •Раны от тупых твердых веществ

- •Раны, нанесенные острыми орудиями

- •Повреждения пилящими предметами

- •Открытые переломы

- •Огнестрельные раны

- •Характеристика повреждений при огнестрельных ранах в зависимости от вида ранящего снаряда

- •Зоны раневого канала и фазы раневого процесса

- •Первичная хирургическая обработка раны (ПХО)

- •Условия выполнения операции ПХО

- •Использование проводниковой анестезии при первичной хирургической обработке ран

- •Осложнения от проводниковой анестезии

- •Специфические осложнения

- •Общие правила выполнения проводниковой анестезии

- •Техника проводниковой анестезии в области лучезапястного сустава

- •Надключичная блокада плечевого сплетения

- •Подмышечная блокада плечевого сплетения

- •Проводниковое обезболивание пальцев

- •Блокада седалищного нерва

- •Проводниковая анестезия в области подколенной ямки

- •Проводниковая анестезия в нижней трети голени

- •Выбор обезболивания на нижней конечности

- •Операция первичной хирургической обработки раны

- •Этапы выполнения ПХО

- •Техника кожной пластики «марками», взятыми с помощью «вилок»

- •Показания и противопоказания к первичному шву

- •Техника пластики дефектов кожных покровов по Красовитову

- •Профилактика гнойных осложнений

- •Этапное лечение ран в условиях сельского района

- •Клиника кровопотери

- •Помощь пострадавшим с ранениями кровеносных сосудов и кровотечениями

- •Объем квалифицированной хирургической помощи при повреждениях сосудов

- •Особенности оказания помощи больным с повреждениями сосудов верхней конечности

- •Техника первичной хирургической обработки с формированием культи

- •Техника наложения сосудистого шва

- •Признаки необратимой ишемии при повреждениях магистральных артерий

- •Патогенез шока

- •Прогноз при шоке

- •Общие принципы лечения шока

- •Местная и проводниковая анестезия

- •Лечение расстройств гемодинамики при шоке

- •Лечение расстройств микроциркуляции и тканевого обмена при шоке

- •Лечение повышенной кровоточивости при шоке

- •Этапное лечение пострадавших в состоянии шока в условиях сельского района

- •Доврачебная (фельдшерская) помощь

- •Первая врачебная помощь (участковая больница, врачебная амбулатория)

- •Квалифицированная медицинская помощь (в хирургических отделениях ЦРБ)

- •Синдром длительного раздавливания

- •Лечение синдрома длительного раздавливания

- •Помощь на ФАПе, в участковой больнице, в районной больнице

- •Жировая эмболия

- •Терапия жировой эмболии

- •Ожоги и ожоговая болезнь

- •Фазы течения ожоговой болезни

- •Лечение ожогов

- •Лечение ожогового шока в участковой или районной больнице

- •Особенности проведения противошовокой терапии у детей

- •Неотложная помощь при глубоких циркулярных ожогах конечностей и груди

- •Отморожение и замерзание

- •Лечение отморожений

- •Дальнейшее лечение отморожения

- •Замерзание

- •Лечение замерзания

- •Повреждение от электрического шока

- •Глава 8. РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

- •Гнойная инфекция ран

- •Дренирование гнойной раны

- •Раннее закрытие раны

- •Виды швов на гнойную рану

- •Местное медикаментозное лечение гнойных ран

- •Анаэробная инфекция

- •Клостридиальная анаэробная инфекция

- •Развитию анаэробной инфекции способствуют:

- •Лечение анаэробной инфекции в хирургическом отделении районной больницы

- •Анаэробная неклостридиальная инфекция

- •Столбняк

- •Неотложные мероприятия при столбняке

- •Сепсис

- •Лечение сепсиса

- •Медикаментозное лечение гнойных ран

- •Общая антибактериальная терапия раневой инфекции и сепсиса

- •Иммунотерапия раневой инфекции

- •Коррекция гемодинамических нарушений

- •Коррекция дыхательной недостаточности

- •Коррекция метаболических нарушений

- •Коррекция печеночной недостаточности

- •Энергетическое обеспечение больных сепсисом

- •Запись истории болезни на больного с травмой

- •Лечение переломов гипсовыми повязками

- •Показания, противопоказания, положительные стороны и недостатки метода

- •5 принципов лечения скелетным вытяжением

- •Противовытяжение отломков

- •Три фазы лечения переломов скелетным вытяжением

- •Места проведения спиц

- •Аппараты, приспособления и материалы для скелетного вытяжения

- •Техника проведения спиц

- •Предупреждение тромбозов вен и эмболии

- •Предупреждение легочных осложнений при лечении переломов скелетным вытяжением

- •Предупреждение пневмоний:

- •Недостатки метода скелетного вытяжения

- •Демпферированное боковое скелетное вытяжение

- •Внутренний остеосинтез

- •Остеосинтез пластинами и шурупами

- •Принципы остеосинтеза шурупами

- •Глава 10. ПЕРЕЛОМЫ И ВЫВИХИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

- •Первая помощь и первая медицинская помощь

- •Иммобилизация переломов бедренной кости шиной Дитерихса

- •Лечение переломов шейки бедра

- •Эндопротезирование тазобедренного сустава

- •Задний доступ к тазобедренному суставу

- •Техника гемиартропластики при переломе шейки бедренной кости

- •Техника тотального замещения тазобедренного сустава при переломах шейки бедра

- •Лечение переломов вертельной области

- •Остеосинтез чрезвертельных переломов динамическим бедренным винтом

- •Лечение подвертельных переломов бедренной кости

- •Остеосинтез подвертельных переломов бедра стержнями

- •Остеосинтез подвертельных переломов пластинами

- •Диафизарные переломы бедренной кости

- •Лечение диафизарных переломов бедренной кости

- •Открытый ретроградный остеосинтез переломов бедра в средней трети диафиза

- •Накостный внеочаговый остеосинтез многооскольчатых диафизарных переломов бедренной кости

- •Лечение низких переломов бедренной кости

- •Техника скелетного вытяжения при низких переломах бедренной кости

- •Т-образные переломы дистального метаэпифиза бедра

- •Остеосинтез одним стержнем

- •Остеосинтез двумя стержнями с разведением напряженных концов

- •Остеосинтез двумя стержнями с выведением их через мыщелки

- •Накостный остеосинтез при низких внесуставных и внутрисуставных переломах бедренной кости

- •Глава 11. ПЕРЕЛОМЫ ГОЛЕНИ, НАДКОЛЕННИКА, ВЫВИХИ ГОЛЕНИ

- •Вывихи в коленном суставе

- •Переломы надколенника и разрывы его связки

- •Лечение повреждений разгибательного аппарата коленного сустава в районной больнице

- •Переломы костей голени

- •Открытые переломы голени

- •Лечение закрытых переломов костей голени в районной больнице

- •Техника скелетного вытяжения

- •Функциональное лечение переломов голени

- •Лечение скелетным вытяжением внутрисуставных переломов большеберцовой кости

- •Остеосинтез переломов костей голени

- •Закрытый интрамедуллярный остеосинтез переломов большеберцовой кости

- •Закрытый остеосинтез с введением фиксатора медиальнее бугристости под плато большеберцовой кости

- •Техника операции

- •Закрытый интрамедуллярный остеосинтез встречными титановыми стержнями

- •Техника закрытой репозиции

- •Предупреждение инфекционных осложнений

- •Удаление фиксаторов

- •Накостный остеосинтез переломов диафиза большеберцовой кости по АО

- •Оперативное лечение внесуставных переломов проксимального отдела большеберцовой кости

- •Глава 12. ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ

- •Повреждение голеностопного сустава

- •Консервативное лечение повреждений голеностопного сустава

- •Техника остеосинтеза переломо-вывихов в голеностопном суставе

- •Повреждения стопы

- •Повреждения плюсневых костей

- •Переломы и вывихи костей среднего отдела стопы

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы кубовидной кости

- •Переломы и вывихи костей заднего отдела стопы

- •Переломы пяточной кости

- •Глава 13. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И ВЫВИХОВ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

- •Переломы лопатки

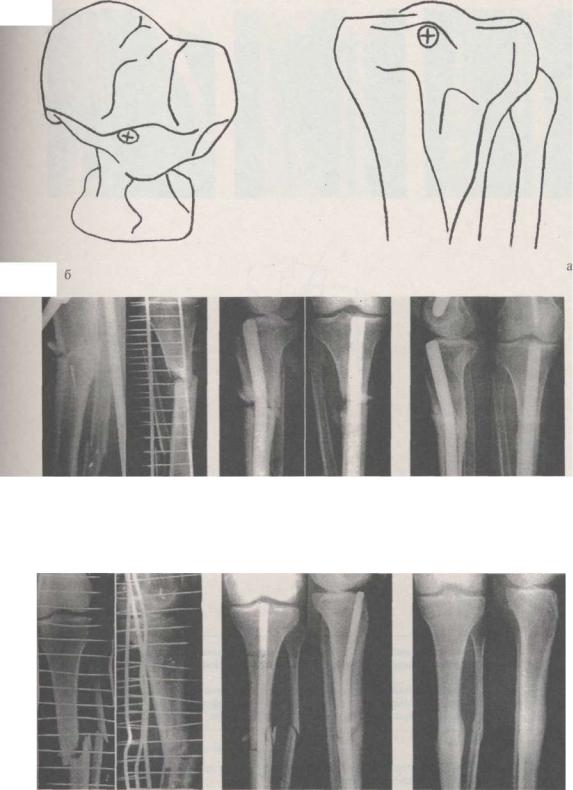

- •Классификация переломов лопатки

- •Первая медицинская помощь при переломах лопатки

- •Специализированная травматологическая помощь

- •Доступы к плечевому суставу

- •Переломы и вывихи ключицы

- •Клиника переломов и вывихов ключицы

- •Вывих акромиального конца ключицы

- •Лечение больного с переломами ключицы в хирургическом отделении районной больницы

- •Техника операции

- •Остеосинтез перелома ключицы стержнем

- •Внутренний накостный остеосинтез пластинами АО

- •Лечение вывиха акромиального конца ключицы

- •Вывих в ключично-грудинном суставе

- •Вывихи в плечевом суставе

- •Консервативное лечение свежих вывихов плеча по Сальникову*

- •Обоснование способа обезболивания

- •Техника операции фиксации большого бугорка плечевой кости

- •Переломы плечевой кости

- •Клиника переломов плечевой кости

- •Этапы выполнения транспортной иммобилизации переломов плечевой кости лестничной шиной Крамера

- •Лечение переломов плечевой кости

- •Лечение косынкой переломов хирургической шейки плечевой кости

- •Техника операции ретроградного остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости направленным моделированным титановым стержнем

- •Антеградный остеосинтез перелома плечевой кости с учетом стереоскопической анатомии костного канала

- •Остеосинтез низких внесуставных и внутрисуставных переломов

- •Вывихи в локтевом суставе

- •Районная больница

- •Переломы костей предплечья

- •Первая помощь при переломах костей предплечья

- •Лечение переломов верхнего конца костей предплечья

- •Остеосинтез переломов локтевого отростка локтевой кости

- •Открытый ретроградный остеосинтез стержнями прямоугольного поперечного сечения переломов костей предплечья

- •Консервативное лечение

- •Критерии качества репозиции

- •Оперативное лечение

- •Осложнения

- •Классификация

- •Рентгенологическое исследование

- •Открытые повреждения кисти

- •Особенности обследования

- •Руководство для лечения чистых ран

- •Руководство по лечению загрязненных острых ран

- •Осадненные раны

- •Колотые раны

- •Укушенные раны кисти

- •Повреждения ногтей

- •Термины пластической хирургии

- •Раны кончиков пальцев с дефектом мягких тканей

- •Небольшие дефекты кисти и пальцев

- •Большие дефекты кисти и пальцев

- •Тактика фельдшера и хирурга ЦРБ при тяжелых открытых повреждениях кисти

- •Травматические отчленения пальцев и кисти

- •Организация первой медицинской, первой врачебной и квалифицированной помощи пострадавшим

- •Общая техника операций

- •Закрытые повреждения кисти: ушибы

- •Сдавления кисти

- •Повреждения связочного аппарата кисти

- •Кистевой сустав

- •Повреждения сухожилий разгибателей

- •Повреждение сухожилий сгибателей

- •Переломы костей кисти

- •Переломы пястных костей и фаланг пальцев

- •Повреждения нервов

- •Фасциотомии в области предплечья и кисти

- •Повреждения ахиллова сухожилия

- •Диагностика и лечение повреждений проксимального сухожилия длинного брюшка двуглавой мышцы плеча

- •Диагностика и лечение повреждений дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча

- •Техника операции при свежих отрывах дистального сухожилия от бугристости лучевой кости

- •Техника операции при застарелых разрывах дистального сухожилия

- •Восстановительное лечение в послеоперационном периоде

- •Диагностика и лечение повреждений сухожилий коротких ротаторов плеча

- •Глава 16. ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ

- •Формирование и строение нервов

- •Дегенерация и регенерация нервов

- •Диагностика повреждения нервов

- •Исследования двигательной функции

- •Исследование чувствительности

- •Классификация повреждений нервов

- •Показания к операции, сроки ее выполнения после травмы нерва

- •Принципы хирургического лечения

- •Хирургическая техника

- •Пластика нервов

- •Лечение последствий повреждений нервов

- •Оперативное лечение

- •Перемещение островковых мышечных лоскутов на сосудисто-нервной ножке

- •Микрохирургическая трансплантация мышечных лоскутов с целью восстановления движений

- •Предоперационные факторы

- •Выбор донорской мышцы

- •Интраоперационные факторы

- •Послеоперационные факторы

- •Реабилитационное лечение

- •Глава 17. ВЫВИХИ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА

- •Вывихи в тазобедренном суставе

- •Переломы вертлужной впадины. Центральные переломо-вывыхи бедра

- •Диагностика переломов вертлужной впадины

- •Лечение переломов вертлужной впадины и центральных переломо-вывихов в тазобедренном суставе

Для работы «мышечной помпы» голени и стопы ранние движения в суставах и пальцах ноги нужно начинать на 2—3 сутки после операции. К ним присоединяются изометрические упражнения, интенсивность и продолжительность которых увеличиваются. Чем быстрее начинается осевая физиологическая нагрузка на ногу, чем быстрее восстанавливается стереотип походки, тем меньше выраженность сосудистых расстройств. Упражнения должны перемежаться приданием возвышенного положения прооперированной ноге. Полная нагрузка на ногу возможна к 4— 8 неделям после остеосинтеза в зависимости от вида перелома.

Полная нагрузка — это момент преходящего ухудшения региональной гемодинамики. Здесь тоже необходимы назначение сосудистых препаратов, эластичное бинтование или ношение эластичного гольфа, наложение цинк-желатиновой повязки при больших отеках. При выполнении этих мероприятий уменьшение отека и других проявлений венозной недостаточности происходит пропорционально увеличению нагрузки на ногу, вплоть до полного исчезновения отека к 10—16 неделям после операции.

Удаление фиксаторов

Вопрос о нахождении титановых стержней в костной полости решается однозначно — они должны удаляться по сращении переломов.

При удалении стержней в оптимальные сроки технических трудностей не возникало. Полированные стержни необходимо удалять в 10—18 месяцев, неполированные — раньше — в 10—12 месяцев. При истмальных переломах фиксатор должен быть удален сразу же после надежного сращения — через 6—10 месяцев, так как интрамедуллярная костная мозоль в более поздние сроки затрудняет удаление стержня. Чем массивнее полированный фиксатор, тем легче удаление. Технические сложности при удалении встречаются при длительных сроках пребывания фиксаторов в кости, отсутствии насечек на проксимальном конце стержня, погружении его в костномозговую полость. Были две безуспешные попытки удаления стержней через три года после остеосинтеза (оба перелома истмальные). Один больной был повторно взят на операцию 6 месяцев спустя, и конструкция была удалена (на первой операции стержень был подтянут на 8 см и заклинился в зоне сросшегося истмального перелома, сузившего канал большеберцовой кости за счет развития интрамедуллярной мозоли).

В основной же массе операций при соблюдении оптимальных сроков удаление титанового стержня осложнений не вызывает. После разреза по старому послеоперационному рубцу (с иссечением его или без) выделяется конец стержня. В самый глубокий надпил на передней поверхности стержня ставится острие долота и сильными ударами молотка, направленными строго по оси фиксатора, он выбивается. Стержень из нелегированного титана при заклинивании можно извлекать из кости, постепенно скручивая выстоящую его часть. Рана зашивается, накладывается давящая повязка. Ходить можно начинать в день операции, а на амбулаторное лечение выписывать на 2—4 сутки. Нетрудоспособность после операции удаления конструкции составляет в среднем две недели.

Считаем, что лечение переломов голени закрытым интрамедуллярным остеосинтезом заканчивается не сращением перелома и даже не исчезновением сосудистых расстройств, а удалением внутрикостного фиксатора. При изучении отдаленных результатов лечения (в том числе через 5—8 лет после операции) нами не получено ни одной качественно нормальной реограммы у больных с неудаленными стержнями.

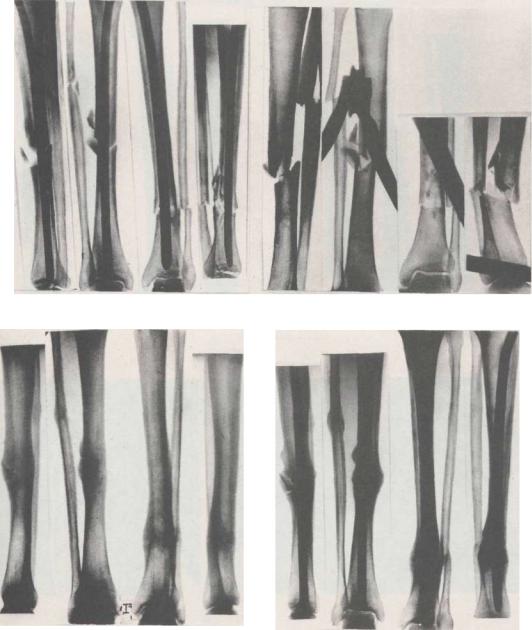

Примером успешного лечения переломов костей голени остеосинтезом стержнями прямоугольного сечения могут быть следующие клинические наблюдения (рис. ] 11.39.2, 11.39.3, 11.39.4).

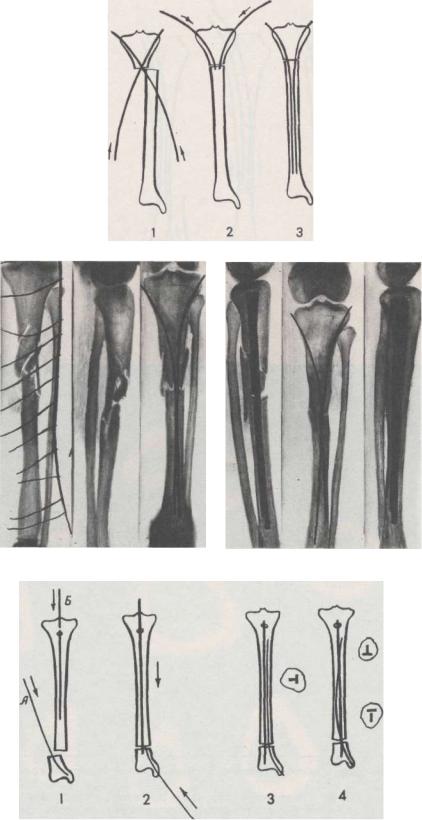

Рис. 11.20.1.Этапы остеосинтеза высокого перелома большеберцовой кости двумя направленными титановыми стержнями:

1 — введение направленных стержней через место перелома в длинный отломок; 2 — сопоставление отломков; 3 — проведение стержней в центральный отломок

Рис. 11.20.2. Клиническое наблюдение остеосинтеза двумя направленными стержнями при высоком переломе большеберцовой кости

Рис. 11.21. Этапы остеосинтеза при низком переломе большеберцовой кости двумя стержнями ("встречный"): 1 — (А) направленный стержень, вводимый через место перелома, (В) прямой стержень, вводимый через бугристость; 2 — встречное проведение стержней через место перелома после репозиции отломков; 3 — стержни не перекрещиваются; 4 — стержни перекрещиваются

Рис. 11.20.1.

Рис. 11.20.2.

Рис. 11.21.

рс. 11.22.

Рис. 11.23.

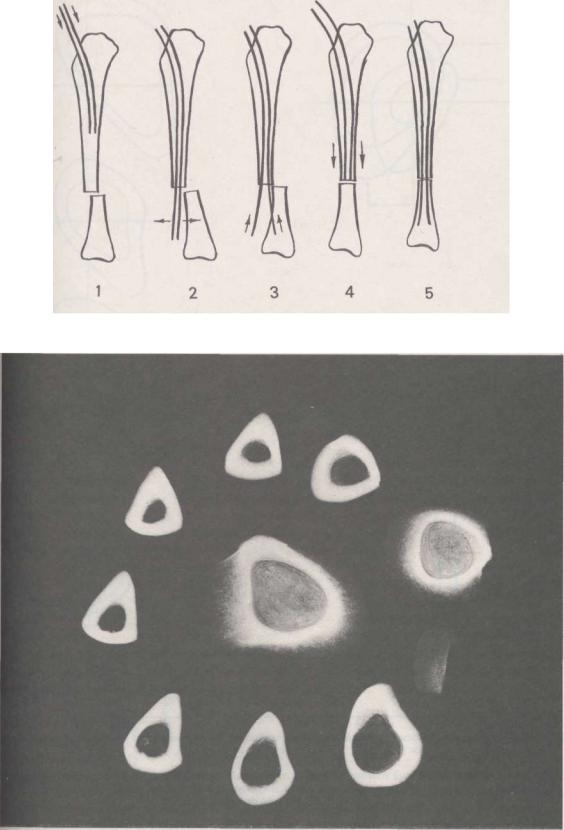

Рис. 11.24. Поперечные сечения большеберцовой кости, изображенные в системе координат с иетмальной осью в центре: каждое по отдельности (1, 2, 3, 4, 5) и все вместе (6). Масштаб 1:1

Рис. 11.25. Схема поперечных сечений большеберцовой кости на уровне бугристости (1) и на уровне иетмальной части канала (2), спроецированных на плоскость перпендикулярно иетмальной оси (центр системы координат):

а — расстояние между бугристостью и иетмальной осью во фронтальной плоскости

Рис. 11.26. Необходимая длина стержня (р) — это расстояние от верхнего края бугристости большеберцовой кости (а) до вершины внутренней лодыжки (б)

Рис. 11.25.

Рис. 11.26.

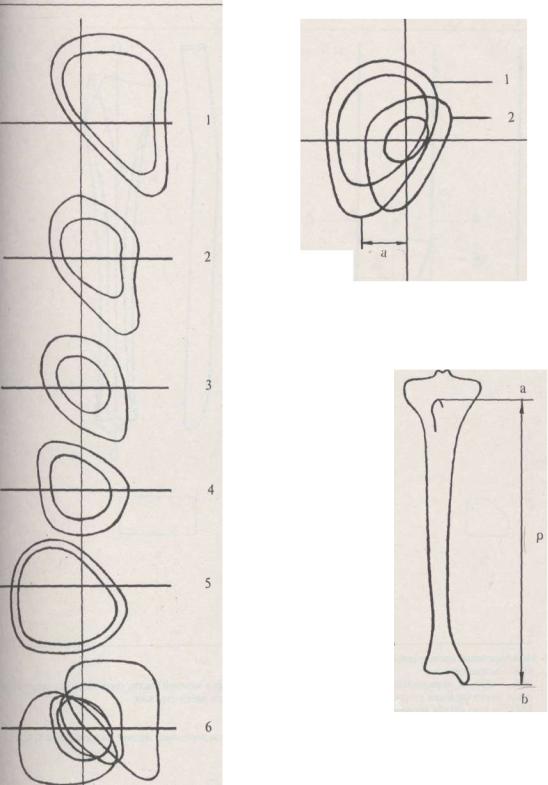

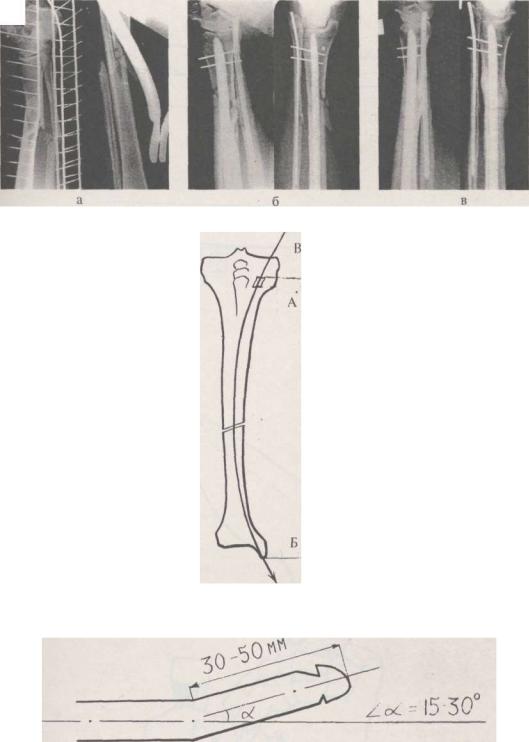

Рис. 11.27. Моделирование проксимального конца стержня: 00 — истмальная ось;

МК — отрезок, параллельный контуру передней стенки канала в верхней части, соединяющий истмальную ось и место введения стержня, равный длине отогнутой кпереди части стержня; МКО — угол отгиба верхнего конца стержня кпереди

Рис. 11.28. Стержень прямоугольного поперечного сечения для остеосинтеза переломов правой большеберцовой кости: а — вид со стороны широких граней; б — вид со стороны узких граней

Рис. 11.29. Дистальный конец стержня:

а — вид со стороны широких граней; б — вид со стороны узких граней

Рис. 11.30. Поперечные сечения нижнего конца стержня (рис. 11.29): а — сечение А—А; б — сечение В—В; в — сечение С—С

Рис. 11.27 |

Рис. 11.29. |

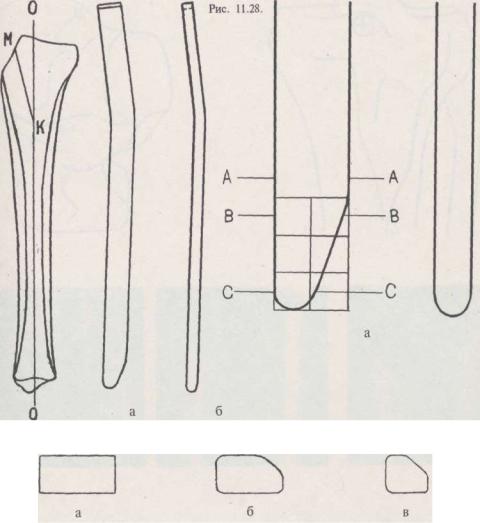

Рис. 11.31. Место введения стержня в канал большеберцовой кости медиальнее бугристости на 10—12 мм под плато:

а — вид спереди; б — вид сверху

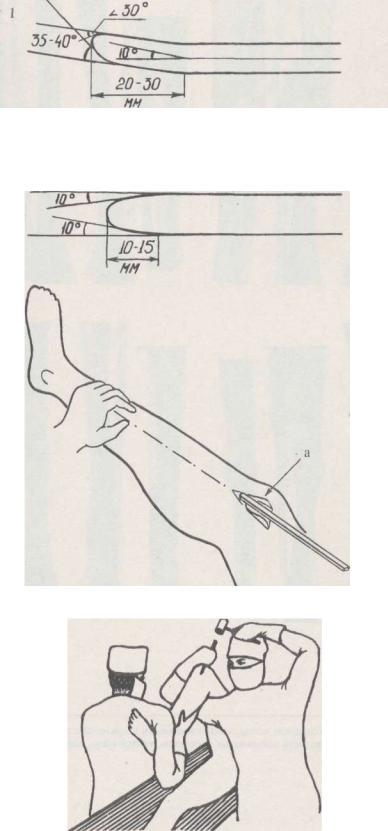

Рис. 11.32. Рентгенограммы больного Г., 56 лет. Диагноз — неосложненный поперечно-оскольчатый перелом верхней трети правой большеберцовой кости, двойной перелом малоберцовой кости:

а— до операции;

б— закрытый внутрикостный остеосинтез. Функция опоры и движения восстановлена через 10 недель с момента операции;

в — через 20 недель после остеосинтеза

Рис. 11.33. Клиническое наблюдение закрытого внутрикостного остеосинтеза поперечно-оскольчатого перелома средней трети большеберцовой кости:

а— до операции;

б— после остеосинтеза;

в — после удаления штифта

Рис. 11.31.

Рис. 11.32.

Рис. 11.33.

Рис. 11.34. Рентгенограммы больного X., 34 лет. Диагноз — закрытый неосложненный косооскольчатый перелом нижней трети правой большеберцовой кости, оскольчатый перелом средней трети малоберцовой кости:

а — до операции; б — после остеосинтеза. Этапы операции: 1 — открытая внутрикостная фиксация малоберцовой кости, 2 — зак-

рытый остеосинтез большеберцовой кости с введением штифта медиальнее бугристости под плато, 3 — дистальное тибио-фибулярное шунтирование спицами Киршнера. Полное восстановление функции через 14 недель;

в — через 24 недели

Рис. 11.35. Необходимая длина стержня (L) из нелегированного титана при введении его медиальнее бугристости:

А— верхний край трепанационного окна;

Б— вершина медиальной лодыжки;

В— направление введения стержня сообразно физиологической варусной кривизне большеберцовой кости

Рис. 11.36. Обработка проксимального конца стержня (боковая проекция)

Рис. 11.34

Рис. 11.35.

Рис. 11.36.

Рис. 11.37. Коническая эксцентрическая заточка конца стержня:

1 — боковая проекция (фиксатор из нелегированного титана); 2 — прямая проекция

Рис. 11.38. Расположение руки ассистента при введении стержня в проксимальный отломок — прицеливание. Расположение защитного зеркала (А) во время операции

Рис. 11.39.1. Прием, используемый при сложной репозиции

Рис. 11.37.

Рис. 11.38.

Рис. 11.39.1.

Рис. 11.39.2.