Просветление легочного поля или его части

П овышение

прозрачности легочного поля или его

части может быть обусловлено либо

наличием воздуха в плевральной полости(пневмоторакс),

либо

уменьшением количества

мягких тканей и

соответственно увеличением количества

воздуха в легком или его части.

овышение

прозрачности легочного поля или его

части может быть обусловлено либо

наличием воздуха в плевральной полости(пневмоторакс),

либо

уменьшением количества

мягких тканей и

соответственно увеличением количества

воздуха в легком или его части.

Рис. III. 19. Обзорная рентгенограмма легких. Левосторонний пневмоторакс. Левое легкое сильно спалось, прижато к средостению.

Такое состояние может быть следствием вздутия легочной ткани (эмфизема) или сниженного притока в легкое (малокровие легкого), что наблюдается главным образом при некоторых врожденных пороках сердца.

Различить указанные состояния нетрудно. В случае возникновения пневмоторакса на фоне просветления нет легочного рисунка и виден край спавшегося легкого. При малокровии легочный рисунок обеднен, заметны лишь тонкие сосудистые веточки. Эмфизема характеризуется усилением легочного рисунка за счет расширения ветвей легочной артерии.

Двустороннее диффузное повышение прозрачности легочных полей наблюдается при эмфиземе легких. В случае выраженной эмфиземы наблюдается характерная картина. Легочные поля увеличены, диафрагма уплощена и расположена низко. Подвижность диафрагмы уменьшена. Прозрачность легочных полей при вдохе и выдохе меняется мало. Крупные ветви легочной артерии (долевые, сегментарные артерии) расширены, но затем вдруг калибр их уменьшается («скачок калибра»), отчего корни легких кажутся как бы обрубленными. Грудина выстоит кпереди, а по-задигрудинное пространство увеличено. Сердце небольших размеров, что связано с уменьшением притока крови в него. Вследствие легочной гипертензии сокращения правого желудочка усилены.

Компьютерные томограммы отражают обеднение и фрагментацию легочного рисунка при эмфиземе. Рентгеновская плотность легочной ткани на вдохе необычно мала (ниже - 850 HU). Разница в плотности между выдохом и вдохом меньше 100 HU.

Характерная картина повышения прозрачности части легочного поля наблюдается при пневмотораксе.

Специального рассмотрения заслуживает прободной (спонтанный) пневмоторакс. Он возникает в результате нарушения целости висцерального листка плевры, когда воздух из легкого внезапно начинает поступать в плевральную полость. Причиной перфорации плевры может послужить разрыв стенки каверны, абсцесса, кисты, эмфизематозного пузыря и т.д. По рентгенограммам необходимо оценить состояние легкого и установить локализацию патологического очага. Если при анализе обычных снимков это сделать не удается, то выполняют томографию или компьютерную томографию.

Изменения легочного и корневого рисунка

Изменения легочного рисунка — синдром, часто наблюдающийся при заболеваниях легких. Нередко он сочетается с нарушением структуры корня легкого. Это понятно: ведь легочный рисунок образован в первую очередь артериями, исходящими из корня, поэтому многие патологические процессы затрагивают как паренхиму легкого, так и его корень.

Оценка состояния легочного рисунка — нелегкая задача даже для рентгенолога. Это объясняется существованием разных типов ветвления легочных сосудов, немалыми возрастными и индивидуальными различиями. Тем не менее можно выделить некоторые общие показатели нормального легочного и корневого рисунка.

У здорового человека рисунок четко прослеживается в обоих легочных полях. Он составлен из прямых или дугообразных разветвляющихся полосок, кружков и овалов. Все эти фигуры — теневое отображение артерий и вен, расположенных в легких под разными углами к направлению пучка рентгеновского излучения. В прикорневой зоне находятся самые крупные сосуды, рисунок здесь богаче, а элементы его крупнее. К периферии калибр сосудов уменьшается, и в наружной зоне легочных полей заметны лишь очень мелкие сосудистые веточки. Для нормального рисунка характерны правильность ветвления, веерообразное отхождение элементов рисунка от корня к периферии, непрерывное уменьшение размеров этих элементов от прикорневой зоны до наружной, резкость контуров и отсутствие ячеистости.

Анализ рисунка целесообразно начинать с оценки изображения корней легких. Тень корня левого легкого локализуется несколько выше тени правого корня. В изображении каждого корня можно различить тени артерий и светлые полосы, соответствующие крупным бронхам. В случае полнокровия легких и застоя крови в них калибр сосудов в корнях увеличивается. При фиброзе клетчатки в воротах легкого тень корня становится малодифференцированной, в ней уже не удается проследить очертания отдельных анатомических элементов. Наружный контур корня неровный, иногда выпуклый в сторону легочного поля. При увеличении бронхопульмональных лимфатических узлов в корне вырисовываются округлые образования с наружными дугообразными контурами.

И

з

многообразных вариантов изменений

легочного рисунка особую роль играют

два: его усиление и деформация. Подусилением

рисунка понимают

увеличение числа элементов на единицу

площади легочного поля и объема самих

элементов.

з

многообразных вариантов изменений

легочного рисунка особую роль играют

два: его усиление и деформация. Подусилением

рисунка понимают

увеличение числа элементов на единицу

площади легочного поля и объема самих

элементов.

Рис. III.20. Рентгенологическое изображение корня легкого (схема).

а - нормальный корень; б - инфильтрация клетчатки корня; в - увеличение корневых лимфатических узлов; г - фиброзная деформация корня.

Классическим примером служит застойное полнокровие легких, часто наблюдающееся при митральных пороках сердца. Возникающие при этом изменения двусторонние и захватывают оба легочных поля на всем протяжении. В корнях видны расширенные сосудистые стволы. Ветви легочной артерии расширены и прослеживаются до периферии легочных полей. Правильность ветвления сосудов при этом не нарушается. Деформация рисунка — изменение нормального положения элементов рисунка и их

формы. При этом меняется направление тени сосудов, местами эти тени имеют неровные очертания, расширяются к периферии (вследствие инфильтрации или фиброза периваскулярной ткани). Подобные изменения могут определяться на ограниченной территории и тогда чаще всего являются результатом перенесенного воспалительного процесса. Однако патологическая перестройка рисунка может затрагивать легочные поля на значительном протяжении, что встречается при диффузных (диссеминированных) поражениях легких.

К диффузным (диссеминированным) поражениям легких относят патологические состояния, при которых в обоих легких наблюдаются распространенные изменения в виде рассеяния очагов, увеличения объема интерсти-циальной ткани или сочетания этих процессов.

Рентгенологически диффузные поражения проявляются одним из трех синдромов: 1) очаговым (нодулярным) диссеминированным поражением; 2) сетчатой (ретикулярной) перестройкой легочного рисунка; 3) сетчато-узелковым (ретикулонодулярным) поражением.

П ридиссеминированном

очаговом поражении на

рентгенограммах наблюдается рассеяние

множественных очагов в обоих легких.

Субстрат этих очагов разный — гранулемы,

кровоизлияния, разрастания опухолевой

ткани, фиброзные узелки и др. Сетчатый

тип диффузного поражения выражается в

появлении на рентгенограммах новых

элементов рисунка — своеобразной

ячеистости, петлистости, напоминающей

многослойную паутину. Субстратом такого

рисунка является увеличение объема

жидкости или мягких тканей в интерстициальном

пространстве легких. При сетчато-узелковом

типе на снимках определяется сочетание

сетчатой перестройки и многочисленных

очаговых теней, распределенных по

легочным полям.

ридиссеминированном

очаговом поражении на

рентгенограммах наблюдается рассеяние

множественных очагов в обоих легких.

Субстрат этих очагов разный — гранулемы,

кровоизлияния, разрастания опухолевой

ткани, фиброзные узелки и др. Сетчатый

тип диффузного поражения выражается в

появлении на рентгенограммах новых

элементов рисунка — своеобразной

ячеистости, петлистости, напоминающей

многослойную паутину. Субстратом такого

рисунка является увеличение объема

жидкости или мягких тканей в интерстициальном

пространстве легких. При сетчато-узелковом

типе на снимках определяется сочетание

сетчатой перестройки и многочисленных

очаговых теней, распределенных по

легочным полям.

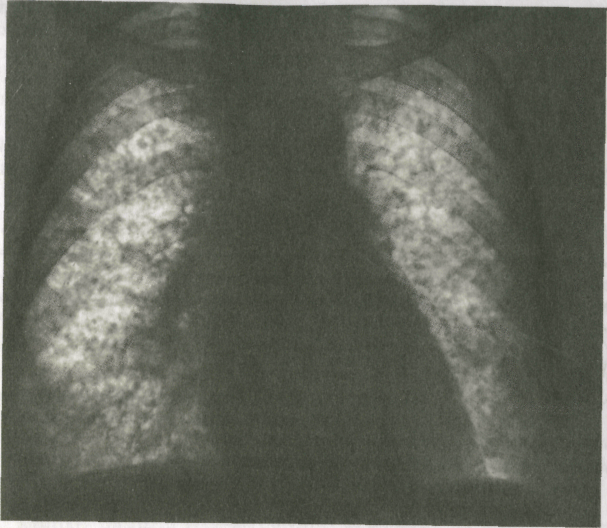

Рис.21. Диффузное обсеменение обоих легких множественными метастаза рака.

П риперфузионной

сцинтиграфии легких основным

синдромом патологии является дефект

в распределении РФП. По аналогии с

рентгенологическими данными можно

выделить обширный, ограниченный и

очаговые дефекты. Отсутствие РФП в целом

легком или обширный дефект в изображении

легкого чаще всего наблюдается при

центральной форме рака легкого.

риперфузионной

сцинтиграфии легких основным

синдромом патологии является дефект

в распределении РФП. По аналогии с

рентгенологическими данными можно

выделить обширный, ограниченный и

очаговые дефекты. Отсутствие РФП в целом

легком или обширный дефект в изображении

легкого чаще всего наблюдается при

центральной форме рака легкого.

Рис. 22. Ингаляционная сцинтиграмма легких при обструктивном бронхи' Задержка поступления РФП в участки гиповентиляции.

Природа сегментарного или долевого (лобарного) дефекта бывает разной. Его может обусловить нарушение кровотока в пораженном сегменте или доле вследствие тромбоэмболии ветви легочной артерии. Он возникает при ателектазе и в зоне раковой опухоли. Значительно уменьшено накопление РФП в области пневмонической инфильтрации и отека. Субсегментарные дефекты нередко обнаруживают при обструктивном бронхите с выраженной эмфиземой и бронхиальной астме в период обострения Очаговые дефекты в изображении вызываются теми же процессами, что и сегментарные, но они наблюдаются также при давлении на легкое плеврального выпота и в участках гиповентиляции легкого.