- •Глава 7.5. Нейротоксичность

- •1. Структурно-функциональная организация нервной системы

- •1.1. Нейроны

- •1.2. Синапсы

- •1.3. Глиальные клетки

- •1.4. Цереброспинальная жидкость.

- •1.5. Гематоэнцефалический барьер.

- •1.6. Энергетический обмен

- •1.7. Мозговой кровоток

- •4. Проявления нейротоксических процессов

- •4.1.1.1.1. Вещества, действующие на возбудимые мембраны и нарушающие механизмы ионного транспорта

- •4.1.1.1.2. Вещества, активирующие холинэргические структуры мозга

- •4.1.1.1.3. Вещества, активирующие глютаматэргические структуры мозга

- •4.1.1.2.1.1. Антагонисты гамк

- •4.1.1.2.1.2. Ингибиторы синтеза гамк

- •4.1.1.2.1.3. Вещества, блокирующие высвобождения гамк из нервных окончаний

- •4.1.1.2.2. Конвульсанты, действующие на глицинергические синапсы

- •4.1.1.3. Вещества, нарушающие процессы биоэнергетики в мозге

- •4.1.2. Седативно-гипнотическй эффект. Наркотики

- •4.1.2.1. Неэлектролиты

- •4.1.3. Психодислептический синдром. Психодислептики

- •4.1.3.2. Галлюциногены

- •4.1.3.3. Делириогены

- •4.1.4. Нарушение нервной регуляции периферических органов и систем

- •4.1.4.1. Нарушение механизмов синаптической передачи

- •4.1.4.2. Блокаторы ионных каналов

- •4.2. Хронические нейротоксические процессы. Токсические нейропатии

- •4.2.1. Токсическая сегментарная миелинопатия

- •4.2.2. Токсическая дистальная аксонопатия

- •4.2.3. Перикариальная токсическая нейронопатия

- •5. Оценка нейротоксичности в эксперименте

- •6. Диагностическая стратегия в нейротоксикологии

- •6.1. Сбор анамнестических данных

- •6.2. Исследование специалистами

- •6.3. Функциональные исследования

4.1.1.2.1.1. Антагонисты гамк

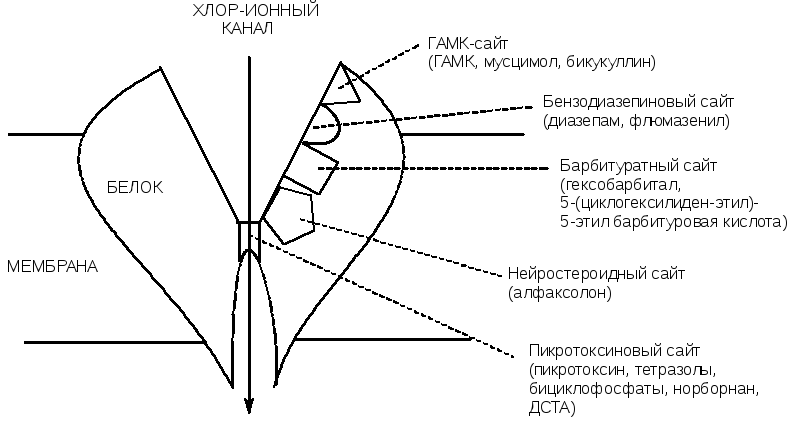

Структура и физиология ГАМК-рецепторов окончательно не изучены. Не существует и их единой классификации. Наиболее распространено разделение рецепторов на ГАМКА и ГАМКБ типы по их чувствительности к бикукуллину. Наиболее изучены ГАМКА рецепторы, действию на которые и приписывают основные эффекты, вызываемые тормозным нейромедиатором. С ГАМКА-рецепторами связывается большое количество химических веществ, как облегчающих, так и блокирующих поступление ионов хлора через возбудимую мембрану (рисунок 7). Эти вещества являются соответственно агонистами или антагонистами ГАМК.

Рисунок 7. Схема строения ГАМК-рецептора, с указанием сайтов связывания ГАМК-ергических биологически активных веществ

Бикукуллин

Бикукуллин - алкалоид, выделяемый из растения Dicentra cucullaria. Его структура представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Структура молекулы бикукуллина

В настоящее время вещество широко используется в практике экспериментальных исследований. Судорожный синдром развивается при подкожном введении крысам в дозе 5 мг/кг.

Токсикокинетика соединения не изучена.

Проявления судорожного синдрома похожи на судороги вызываемые пикротоксином. По существующим представлениям бикукуллин является селективным антагонистом ГАМК в структурах спинного мозга, ствола мозга и мозжечке и не вмешивается в проведение нервного импульса в глицинергических синапсах. Чувствительность различных ГАМК-рецепторов корковых нейронов к токсиканту неодинакова (на этом признаке построена их классификация на ГАМКА- и ГАМКБ-рецепторы). Полагают, что судороги, развивающиеся при отравлении бикукуллином, имеют субкортикальное происхождение и обусловлены гиперактивацией клеток Пуркинье мозжечка, а также нейронов клиновидного ядра, ствола мозга, спинальных нейронов, гиппокампа, латеральных коленчатых тел, гипоталамуса, ретикулярной формации. Бикукуллин препятствует связыванию ГАМК синаптосомами, содержащими ГМАК-рецепторы, что указывает на его способность действовать на сайт для ГАМК. В судорожных дозах вещество не влияет на активность ГАМК-трансаминазы и ДГК, а также на уровень ГАМК в структурах мозга. Этосуксимид и вальпроевая кислота практически не препятствуют развитию судорог, вызываемых бикукуллином.

Судорожные барбитураты

Судорожные барбитураты представляют большой интерес, поскольку являются антагонистами свих аналогов - барбитуратов, усиливающих тормозные процессы в ЦНС (гексенал, барбитал и др.). Структура таких соединений представлена на рисунке 9. ЦГБК синтезирована и впервые изучена Vellus et al. в 1951 году, ДМБК - Swanson и Chen в тридцатые годы.

Рисунок 9. Структура молекул судорожных барбитуратов

Токсикокинетические характеристики веществ аналогичны таковым классических барбитуратов.

Клонико-тонические судороги у мышей ЦГБК при внутривенном введении вызывает в дозах 3 - 9 мг/кг , ДМБК - около 3 мг/кг. Судорожное действие веществ подавляется пентабарбиталом. Такие противосудорожные средства как фенитоин, триметадоин, мефенезин не предотвращают развитие эффекта. Механизм действия веществ не изучен. По всей видимости они действуют на сайт связывания барбитуратов, выступая в качестве антагонистов ГАМК. При этом каким-то образом изменяется проницаемость возбудимой мембраны для ионов кальция, поскольку токсиканты не оказывают действия на реактивные структуры (препарат аорты кролика) в инкубационной среде, не содержащей Са2+.

Пикротоксин

Пикротоксин выделяют из Anamerta cocculus - кустарника, произрастающего в Восточной Индии. Исходный экстракт содержит два дилактона: пикротин, практически инертное вещество, и пикротоксинин активный конвульсант, структура которого представлена на рисунке 10.

Рисунок 10. Структура молекулы пикротоксинина

Токсикокинетика вещества изучена недостаточно. Оно быстро абсорбируется при всех способах аппликации, однако судороги развиваются по прошествии определенного скрытого периода. Возможно в этот период происходит биотрансформация вещества, его взаимодействие с ДГК или другие явления. Однако не исключено, что скрытый период - следствие медленного преодоления веществом гематоэнцэфалического барьера. Особенности распределения вещества и пути его биотрансформации неизвестны. Судя по кратковременности действия, процесс элиминации происходит с большой скоростью.

Пикротоксин вызывает клонические судороги. При увеличении дозы преобладает тонический компонент, причем тоническое сокращение сгибателей предшествует сокращению разгибателей. На фоне двигательных нарушений появляются вегетативные реакции: саливация, иногда рвота, повышение артериального давления. Предсудорожные дозы вещества стимулируют дыхание. Пикротоксин возбуждает все отделы ЦНС, однако у спинальных животных судорожный синдром вызывается более высокими дозами яда.

В опытах на животных установлено, что пикротоксин блокирует как пресинаптическое, так и резистентное к стрихнину постсинаптическое торможение в ЦНС. Известно, что стрихнин не влияет на тормозные процессы, реализуемые через ГАМК. Ни стрихнин, ни пикротоксин, применённые в отдельности не вызывают полной активации мотонейронов спинного мозга. Совместное действие стрихнина и пикротоксина приводит к полному блоку механизма торможения мотонейронов и их перевозбуждению. Таким образом, по крайней мере половина тормозных синапсов мотонейронов ГАМК-эргичны.

ГАМК-эргические механизмы пресинаптического торможения представлены в структурах, ответственных за обработку сенсорной информации: дорзальных рогах спинного мозга, клиновидном и нежном ядрах продолглватого мозга, латеральных коленчптых телах, хвостатом ядре, талямусе. Блокадой мехенизмов торможения в сенсорных структурах можно объяснить своеобразный эффект, наблюдаемый у отравленных - появление генерализованных судорог при стимуляции сенсорных систем.

Поскольку ни ГАМК, ни её агонист мусцимол не влияют на связывание пикротоксина с ГАМК-рецептором, вероятно, токсикант не взаимодействует с сайтом, связывающим ГАМК.

Существуют данные о прямом действии пикротоксина на возбудимые нейрональные мембран и угнетении вхождение ионов хлора через ионный канал.

Пикротоксин практически не влияет на энзимы синтеза и разрушения ГАМК, хотя в некоторых исследования зарегистрировано подавление синтеза нейромедиатора в мозге отравленных лабораторных животных.

Тетраметилендисульфотетрамин (дисульфотетразаадаматнтан, ДСТА).

ДСТА - смолоподобное вещество, которое первоначально, до обнаружения его высокой токсичности, использовали в мебельной промышленности для обработки древесины. Структура соединения представлена на рисунке 11.

Рисунок 11. Структура молекулы дисульфотетразаадамантана

Средняя смертельная доза токсиканта для грызунов составляет 0,2 - 0,4 мг/кг.

ДСТА является неконкурентным и обратимым антагонистом ГАМК. При системном введении экспериментальным животным ДСТА чувствительность части нейронов ствола головного мозга и клиновидного ядра к ГАМК и глицину существенно снижается. Поскольку вещество не влияет на характер связывания с рецептором ГАМК, бикукуллина и пикротоксин, полагают, что ДСТА действует через собственный сайт, вероятно ионофорный канал.

Бициклические фосфорорганические соединения (БЦФ)

В 1973 году Bellet и Casida исследовали группу бициклических фосфорорганических соединений, не обладающих антихолинэстеразной активностью, но вызывающих приступ судорог и гибель экспериментальных животных при введении в малых дозах. Структура БЦФ представлена на рисунке 12. Биологически активные вещества такого строения относятся к бициклофосфатам, бициклофосфоротионатам и бициклофосфитам.

Рисунок 12. Структура молекул бициклических фосфорорганических соединений

Все они твердые вещества, плохо растворимые в воде. Могут оказывать токсическое действие при подкожном, внутримышечном, внутривенном, а некоторые представители, и при ингаляционном способе введения (в форме аэрозоля).

Токсичность веществ существенно зависит от строения радикала R и может быть очень высокой для отдельных соединений. Так, ЛД50 третбутилбициклофосфата для грызунов составляет около 50 мкг/кг массы. Проявления судорожного синдрома одинаковы при действии всех токсикантов и характеризуются быстрым развитием приступов клонических судорог, постепенно перерастающих в клонико-тонические.

Токсикокинетика веществ не изучена.

Считается, что БЦФ - неконкурентные антагонисты ГАМК. Их токсичность обусловлена блокадой хлор-ионных ГАМК-рецепторов.

Близкие по структуре соединения бициклоортокарбоксилаты и бициклоортобензоаты (рисунок 13) также способны связываться с хлор-ионофорным сайтом ГАМК-рецептора и вызывать судороги.

Рисунок 13. Структура молекул триоксибициклокарбоксилатов

Токсичность веществ зависит от строения радикалов R1 и R2 и для некоторых представителей, при внутрибрюшинном способе введения, ЛД50 составляет около 1 мг/кг массы экспериментального животного (4-третбутил-1(3,4-дихлофенил)-бициклоортобензоат).

Норборнан

2,2-ди(трифторметил)-3,3-дициано-5,6-дихлорнорборнан (норборнан) - один из самых токсичных синтетических конвульсантов. Вещество синтезировано в начале 80-х годов Мидлтоном (США). Структура вещества представлена на рисунке 14.

Рисунок 14. Структура молекулы 2,2-ди(трифторметил)-3,3-дициано-5,6-дихлорнорборнана

Кристаллическое вещество, растворимое в воде, оказывает эффект при всех способах введения. Видовая чувствительность к норборнану выражена слабо и составляет в среднем 0,07 - 0,2 мг/кг.

Токсикокинетика вещества не изучена.

Интоксикация характеризуется растянутой во времени клиникой поражения, что отличает её от клиники поражения лабораторных животных другими ГАМК-литиками. Так, при подкожном введении крысам смертельной дозы норборнана, скрытый период составляет около 1,5 часов, судорожный - до 4 часов, продолжительность жизни отравленных животных - более 6 часов ( для сравнения, аналогичные токсикодинамические характеристики пикротоксина составляют, соответственно: 0,5 часа; 0,5 часа и 1 час). Судорожный период характеризуется волнообразным течением. Приступы клонико-тонических судорог сменяются периодами ремиссии. Сенсорная стимуляция провоцирует формирование ризуса.

По существующим представлениям норборнан - избирательный блокатор хлор-ионофоров ГАМКА-рецепторов. Фенобарбитал препятствует развитию судорог, вызываемых норборнаном. Производные бензодиазепина - малоэффективны.