Тема№2 ВПР Медико-биологические основы БЖД

.doc|

Учебные

вопросы: Общие

закономерности адаптации организма

человека к различным условиям Значение

органов чувств и анализаторов в

обеспечении безопасности человека Основы

физиологии трудовой деятельности Формирование

опасной ситуации в системе

«Человек-машина-производственная

среда» Нормирование

опасных и вредных производственных

факторов Литература: Бурый

А.З. Безопасность жизнедеятельности.

Учебное пособие СПбГК, 1997. ч. I,

Тема №1.

Русак

О.Н. и др. Безопасность жизнедеятельности.

Учебное пособие. Лань. 2000, Раздел I,

Тема №2.

Белов

А.В. и др. Безопасность жизнедеятельности.

Учебник для Вузов. Высшая школа. 1999,

Раздел 1, Тема1,2, Тема №3 §3.1, §3.2.1, §

3.2.2

4.ХванТ.А.,

Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности.

Учебное пособие. Ростов на Дону. 2000,

Тема№1,

§1.3.2.-1.3.3.

Тема

2. Медико-биологические основы БЖД

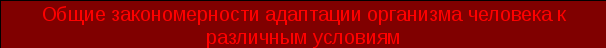

Общие

закономерности адаптации организма

человека к различным условиям.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Процесс приспособления организма различным условиям жизни, общеприродным, климатогеографическим, производственным и социальным условиям представляет собой универсальное явление, получившее определение адаптации Под адаптацией понимают все виды врожденной и приобретенной приспособленности, которые обеспечиваются определенными физиологическими реакциями, происходящими на клеточном, органном, системном и организменном уровне.

Нервная система выполняет важнейшие функции:

Нервная

система

Центральная

нервная система

Периферическая

нервная система

Головной

и спинной мозг

Нервные

корешки, узлы, сплетения нервы и

периферические нервные окончания.

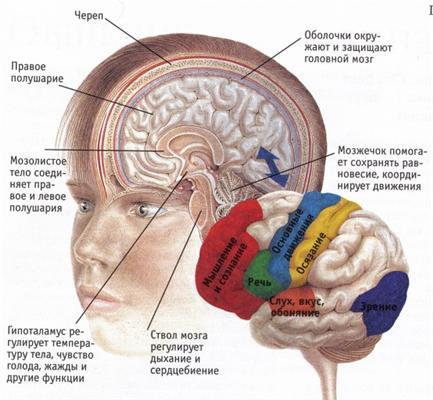

Головной мозг - -имеет 5 отделов:

жевания, сосания, глотания, защитные – кашель, чихание,

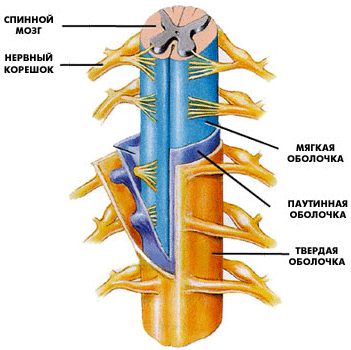

Спинной мозг – выполняет проводниковую и рефлекторную функции.

Анализаторы (сенсорные системы)

Сенсорные системы – это специализированные части нервной системы, включающие периферические рецепторы (сенсорные органы, органы чувств), отходящие от них нервные волокна (проводящие пути) и клетки центральной нервной системы, сгруппированные вместе (сенсорные центры), где проводится обработка информации

Рецептор

Головной

мозг

Центральной частью анализатора является некоторая зона в коре головного мозга. Периферическая часть – рецепторы – находятся на поверхности тела для приема внешней информации либо размещается во внутренних системах и органах для восприятия информации об их состоянии. Внешние рецепторы обычно называют органами чувств. Морфологически рецепторы представляют собой клетку, снабженную подвижными волосками или ресничками, обеспечивающими чувствительность рецепторов. Проводящие нервные пути соединяют рецепторы с соответствующими зонами мозга.

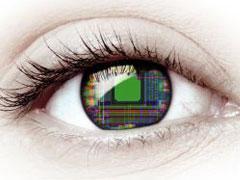

Зрительный анализатор

80 % всей информации человек получает в результате реакции на визуальное раздражение

.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

С

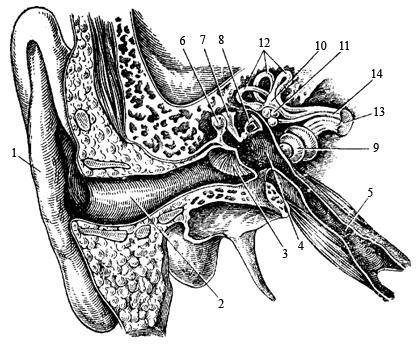

Одни звуки приятны, другие отрицательно влияют на здоровье человека, некоторые звуки выполняют функцию сигналов, предупреждая об опасности.

Человеческое ухо воспринимает звуки различной частоты колебаний от 16 Гц до 20000 Гц. Звуки с частотой колебаний ниже16 Гц (инфразвуки) и выше 200000 Гц (ультразвуки) ухом не воспринимаются). Абсолютный порог слышимости – минимальная интенсивность звукового давления, которая вызывает слуховое ощущение – составляет 210-5 Н/м2 (Па). В зависимости от интенсивности звуковые колебания можно разделить на три группы:

Порог болевых ощущений от звукового воздействия находится в пределах 120-130 дБ.

Вид чувствительности, направленный на восприятие различных пахучих веществ с помощью обонятельного анализатора, называется обонянием. Нарушение обоняния - риск отравления. Основными характеристиками органа обоняния являются: -абсолютный порог восприятия – концентрация вещества, при которой человек ощущает запах, но не узнает его (даже для знакомых запахов);

-по интенсивности запахи делятся на группы: слабые, умеренные, выраженные, сильные и очень сильные - по раздражающему действию запахи делятся на группы: не раздражающие, слабораздражающие, терпимые, сильно раздражающие, невыносимые. -запахи по характеру называются приятными, неприятными, скверными, неопределенными, отвратительными, удушливыми и т.д. Качественной характеристикой запаха, обычно является определение: ароматный, эфирный, спиртовой, фенольный, едкий, тухлый, горелый, лимонный, миндальный, мускатный, запах обоняния могут протекать по типу:

В Вкус – это ощущения, возникающие при воздействии растворенных в слюне веществ на вкусовые рецепторы слизистой оболочки полости рта. Вкусовые анализаторы различают сладкий, горький, кислый и соленый вкус. Все остальные вкусовые ощущения представляют их комбинации. Наибольшая чувствительность по всем вкусовым раздражителям наблюдается при температуре пищи от 37° до 50°С, вкусовые ощущения по существу субъективны и являются комплексом ощущений собственно вкуса, температуры, запаха, прикосновения и др. Деятельность вкусового анализатора позволяет контролировать и оценивать качество принимаемой пищи .

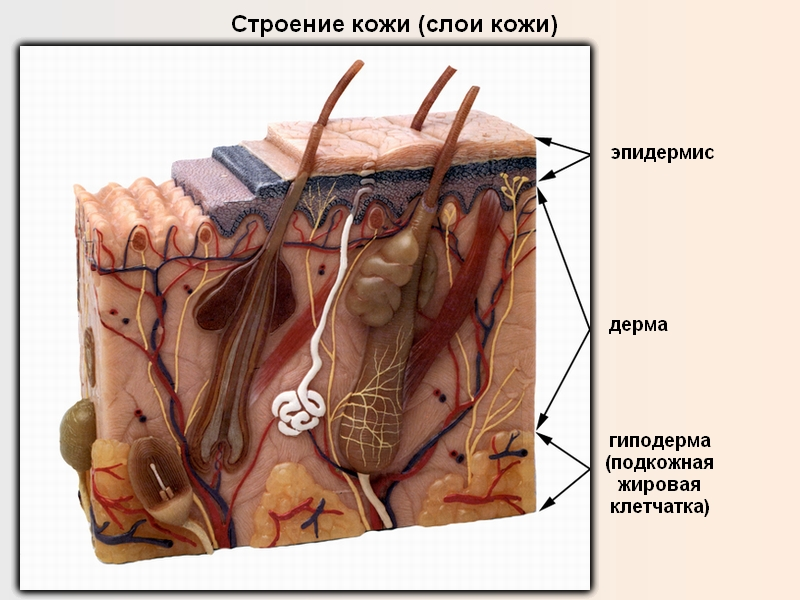

Кожный анализатор

Кожа отделяет внутреннюю среду человека от внешней среды, надежно охраняя ее постоянство. Ощущения, обеспечиваемые кожей, создают связь с внешней средой. В коже находятся многочисленные рецепторы воспринимающие различные внешние раздражения: прикосновения, тепло, холод, боль.

П Вторая функция кожи связана с процессами терморегуляции, благодаря которым сохраняется постоянная температура тела. Одни анализаторы реагируют только на холод (около 250 тыс.), другие – только на тепло (около 30 тыс.). Под тактильной чувствительностью понимают ощущение прикосновения и давления. В среднем на 1 см2 кожи находится около 25 рецепторов. Тактильная чувствительность является составной частью осязания. Чувствительность различных участков тела к действию тактильных раздражителей различна. Ощущение боли воспринимается специальными рецепторами, рассеянными по всему телу человека, на 1 см2 кожи приходится около 100 таких рецепторов. Чувство боли возникает в результате раздражения не только кожи, но и ряда внутренних органов. Часто боль является единственным сигналом, предупреждающим о неблагополучии в состоянии того или другого внутреннего органа.

3.

Основы

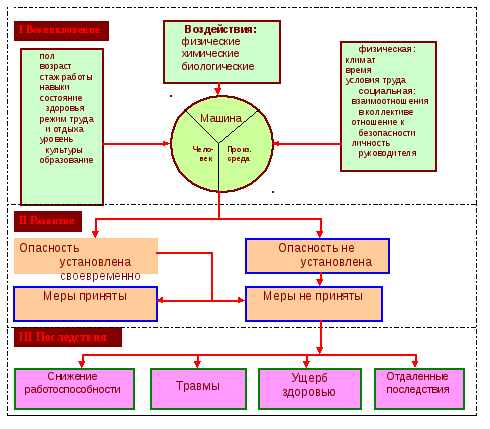

физиологии трудовой деятепол возраст стаж

работы навыки состояние

здоровья режфизические химические биологические бразование льности

Физиология труда

В соответствии с существующей физиологической классификацией трудовой деятельности различают:

Понятие тяжесть труда чаще всего относят к работам, при которых преобладают мышечные усилия. Понятие напряженность труда чаще относят к работам с преобладанием нервно-эмоциональной нагрузки на организм при труде, требующем преимущественно интенсивной работы мозга, связанной с получением и переработкой информации.

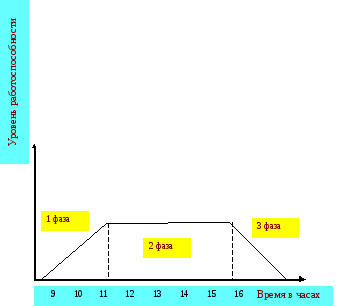

В соответствии с гигиенической классификацией (Р 2.2.013-94) условия труда подразделяются на четыре класса: 1.Оптимальные условия труда обеспечивают максимальную производительность труда и минимальную напряженность организма человека. Оптимальные нормативы установлены для параметров микроклимата и факторов трудового процесса. 2. Допустимые условия труда характеризуются такими уровнями факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических нормативов для рабочих мест.(1и2 – безопасные условия труда) 3. Вредные условия труда характеризуются уровнями негативных производственных факторов, превышающими установленные гигиенические нормативы и оказывающими неблагоприятное воздействие на организм работающего и (или) на его потомство. 4. Экстремальные условия труда характеризуются такими уровнями производственных факторов, воздействие, которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений. Под работоспособностью понимают потенциальную возможность человека выполнять на протяжении заданного времени и с достаточной эффективностью работу определенного объема и качества. Различают три основные фазы состояний работоспособности человека сменяющих друг друга в процессе трудовой деятельности

1 2 фаза – высокой устойчивой работоспособности (2-2,5 часа и более); 3 фаза - фаза снижения работоспособности. Утомление – это снижение работоспособности, наступающее в процессе работы. Если в работе преобладает умственное напряжение, утомление характеризуется снижением внимания, продуктивности умственного труда, увеличением количества допускаемых ошибок, утомлением анализаторов

Переутомление – это патологическое состояние, болезнь, которая не исчезает после обычного отдыха и требует специального лечения

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

К вредным факторам, согласно определению, данному в Законе «Об основах охраны труда в РФ» относят факторы, которые в определенных условиях становятся причиной заболеваний или снижения работоспособности. Опасными называют факторы, которые в определенных условиях приводят к травмам или внезапному резкому ухудшению здоровья. Номенклатура ОВПФ включает порядка 110 наименований. (ГОСТ 12.0.000-80).

5.

Нормирование опасных и вредных

производственных

факторов

Для обеспечения безопасности человека все опасные и вредные воздействия нормируются путем определения предела их переносимости. Нормирование – это определение количественных показателей факторов производственной среды, характеризующих безопасные уровни их влияния на состояние здоровья и условия жизни населения. Предельно допустимые концентрации (ПДК), характеризующие безопасное содержание вредных веществ химической и биологической природы в воздухе рабочей зоны Предельно допустимые уровни воздействия (ПДУ) различных, опасных и вредных производственных факторов физической природы (шум, вибрация, ультра- и инфразвук, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и т.д.).

ПДК размерность в мг/м3, размерность ПДУ определяется природой воздействия.

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе

В воздухе могут находиться твердые и жидкие частицы, а также пары и газы. Пары и газы образуют с воздухом смеси, а твердые и жидкие частицы – аэрозоли.

Для нормирования содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны используются ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" и СанПиН № 11-19-94 "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ» Предельно допустимой концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны является концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных) работе в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований.

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества, находящиеся в воздухе, подразделяются на четыре класса опасности:

С1/ПДК1 + С2/ПДК2 +...+ Сn/ПДКn <= 1 где С1, …, Сn — фактические концентрации веществ; ПДК1, …ПДКn — их предельно допустимые концентрации.

Комбинированное воздействие вредных веществ:

Содержание веществ в атмосферном воздухе населенных мест нормируется: ПДКм.р. – максимально разовая, т.е. наиболее высокая из числа 30- минутных наблюдений; ПДКс.с. – среднесуточная из числа концентраций, отбираемых непрерывно в течение 24-х часов.

Нормы запыленности Пыль – вид аэрозоля, дисперсная система, состоящая из мелких твердых частиц находящихся во взвешенном состоянии в газовой среде Различают:

крупнодисперсную пыль более 10 мкм; среднедисперсную от 10 до 5 мкм; Мелкодисперсную менее 5 мкм.

По природе образования:

- животного (шерсти, волоса, размолотых костей и др.); -химического (пластмасс, химических волокон и других органических продуктов химических реакций).

Заболевания: специфические - пневмокониозы, аллергические болезни; неспецифические - хронические заболевания глаз, кожи, органов дыхания.

Защита: - гигиеническое нормирование; - устранение образования пыли путем изменения технологического процесса; -использование СИЗ. Нормирование параметров микроклимата

В процессе труда в производственном помещении человек находится под влиянием определенных метеорологических условий, или микроклимата – климата внутренней среды этих помещений. К основным нормируемым параметрам микроклимата воздуха рабочей зоны (воздушная среда в пространстве высотой до 2м. над уровнем поверхности, где находятся рабочие места) относятся:

температура; относительная влажность; скорость движения воздуха.

Микроклимат оказывает непосредственное влияние на терморегуляцию. Терморегуляция – совокупность процессов в организме, обеспечивающих равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей, благодаря которому температура тела человека остается постоянной.

Теплоотдача при нормальных условиях происходит:

,

Перечисленные выше параметры меняются в зависимости от условий микроклимата. Потеря тепла телом человека путем излучения зависит только от температуры окружающих предметов.

Потеря тепла проведением осуществляется в результате соприкосновении тела человека с окружающим воздухом (конвекция) или с окружающими предметами (кондукция). Потеря тепла испарением зависит от количества влаги (пота), испаряющейся с поверхности тела.

Показатели микроклимата

Сезон

года Категория

работ Температура,

С Относительная

влажность воздуха, % Скорость

движения воздуха, м/с Опти-мальная Допусти-мая Опти-мальная Допусти-мая

(не более) Опти-мальная

(не более) Допусти-мая

(не более) Холодный

и переход-ный Легкая 21-24 20-25 40-60 75 0,1 0,2 Средней

тяжести 17-20 15-24 40-60 75 0,2 0,4 Тяжелая 16-18 13-19 40-60 75 0,3 0,5 Теплый Легкая 22-24 21-28 40-60 55-60 0,2 0,2 Средней

тяжести 20-23 16-27 40-60 65-70 0,3 0,3 Тяжелая 18-20 15-26 40-60 75 0,4 0,4

Выход параметров микроклимата из оптимального и допустимого диапазона (дискомфортный микроклимат) вызывает:

Для создания требуемых параметров микроклимата в производственных и общественных помещениях применяют рациональное отопление, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, теплоизоляцию источников тепла.

Вентиляция – организованный и регулярный воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения отработанного воздуха (вытяжная) и подачу вместо него свежего (приточная). Кондиционирование – искусственная автоматическая обработка воздуха с целью поддержания оптимальных параметров микроклимата независимо от характера технологического процесса и условий внешней среды. Также широко применяются индивидуальные средства защиты: спецодежда из хлопка, льна, шерсти, каски, войлочные шлемы, очки, маски с экраном и пр.

Нормирование шума Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности. С физиологической точки зрения шумом называют любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм человека. Звуковые колебания воспринимаемые органами слуха, являются механическими колебаниями, распространяющимися при нормальных условиях в упругой среде со скоростью: 330 м/с – в воздухе, 1400 м/с – в воде, 5000 м/с – в стали. При восприятии человеком звуки различают по высоте и громкости. Различают: ударный, механический, аэрогидродинамический шум. Ударный шум возникает при штамповке, клепке, ковке и т.д. Механический шум возникает при трении и биении узлов и деталей машин и механизмов (дробилки, мельницы, электродвигатели, компрессоры, насосы, центрифуги и др.). Аэродинамический шум возникает в аппаратах и трубопроводах при больших скоростях движения воздуха, газа или жидкости и при резких изменениях направления их движения и давления.

Основные физические характеристики звука: – частота f (Гц) ( Высота звука определяется частотой колебаний, чем больше частота колебаний, тем выше звук); – звуковое давление Р (Па), – интенсивность или сила звука I (Вт/м2), Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в интервале частот от 16 до 20000 Гц. Колебания с частотой ниже 16 Гц (инфразвуки) и с частотой выше 20000 (ультразвуки) не воспринимаются органами слуха. При распространении звуковых колебаний в воздухе периодически появляются области разрежения и повышенного давления. Разность давлений в возмущенной и невозмущенной средах называется звуковым давлением Р, которое измеряется в паскалях (Па). (1 паскаль (Па) = 1 Н/м2 = 1 Дж/м3 = 1 кг/(м·(с2)) ;) Распространение звуковой волны сопровождается и переносом энергии. Количество энергии, переносимое звуковой волной за единицу времени через единицу поверхности, ориентированную перпендикулярно направлению распространения волны, называется интенсивностью или силой звука I и измеряется в Вт/м2. Минимальная интенсивность звука, которая воспринимается ухом, называется порогом слышимости. В качестве стандартной частоты сравнения принята частота 1000 Гц. При этой частоте порог слышимости I0 = 10-12 Вт/м2, а соответствующее ему звуковое давление Р0 = 2*10-5 Па. Максимальная интенсивность звука, при которой орган слуха начинает испытывать болевое ощущение, называется порогом болевого ощущения, равным I мах.=102 Вт/м2, а соответствующее ему звуковое давление Рмах = 2*102 Па. Так как изменения интенсивности звука и звукового давления слышимых человеком, огромны и составляют соответственно 1014 и 107 раз, то пользоваться для оценки звука абсолютными значениями интенсивности звука или звукового давления крайне неудобно. Для гигиенической оценки шума принято измерять его интенсивность и звуковое давление не абсолютными физическими величинами, а логарифмами отношений этих величин к условному нулевому уровню, соответствующему порогу слышимости стандартного тона частотой 1000 Гц. Эти логарифмы отношений называют уровнями интенсивности и звукового давления, выраженные в белах (Б). Так как орган слуха человека способен различать изменение уровня интенсивности звука на 0,1 бела, то для практического использования удобнее единица в 10 раз меньше – децибел (дБ). Уровень интенсивности звука L в децибелах определяется по формуле L=10Lg(I/Io) . Так как интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то эту формулу можно записать также в виде^ L=10Lg(P2/Po2)=20Lg(P/Po) , дБ. Использование логарифмической шкалы для измерения уровня шума позволяет укладывать большой диапазон значений I и P в сравнительно небольшом интервале логарифмических величин от 0 до 140 дБ. Пороговое значение звукового давления Р0 соответствует порогу слышимости L = 0 дБ, порог болевого ощущения 120-130 дБ. Шум, даже когда он невелик (50-60 дБ) создает значительную нагрузку на нервную систему, оказывая психологическое воздействие. При действии шума более 140-145 дБ возможен разрыв барабанной перепонки Обычно параметры шума и вибраций оценивают в октавных полосах. За ширину полосы принята октава, т.е. интервал частот, в котором высшая частота f2 в два раза больше низшей f1. В качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берут среднегеометрическую частоту. Среднегеометрические частоты октавных полос стандартизованы ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности" и составляют 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц при соответствующих им граничным частотам 45-90, 90-180, 180-355, 355-710, 710-1400, 1400-2800, 2800-5600, 5600-11200. Зависимость величин, характеризующих шум от его частоты, называется частотным спектром шума. Для удобства физиологической оценки воздействия шума на человека различают низкочастотный (до 300 Гц), среднечастотный (300-800 Гц) и высокочастотный (выше 800 Гц) шум. ГОСТ 12.1.003-83 и СН 9-86 РБ 98 "Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни" классифицирует шум по характеру спектра и по времени действия. По характеру спектра: – широкополосный, если он имеет непрерывный спектр шириной более одной октавы, –тональный, если в спектре имеются выраженные дискретные тона.

По временным характеристикам: – постоянный, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени не более чем на 5 дБ, – непостоянный, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во времени более чем на 5 дБ. Непостоянные шумы делятся на: колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени; прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется (на 5 дБ и более); импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с. Наибольшую опасность для человека представляют тональные, высокочастотные и непостоянные шумы.

Интенсивный шум на производстве способствует:

В биологическом отношении шум является заметным стрессовым фактором, оказывающим вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывая переутомление и истощение клеток головного мозга. Шум вызывает изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, гипертонической болезни, может приводить к профессиональным заболеваниям. Шум с уровнем звукового давления до 35дБ привычен для человека и не беспокоит его. Повышение этого уровня до 40-70 дБ в условиях среды обитания создает значительную нагрузку на нервную систему, вызывая ухудшение самочувствия и при длительном действии, может быть причиной неврозов. Воздействие шума уровнем свыше 75 дБ может привести к потере слуха – профессиональной тугоухости. При действии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при еще более высоких уровнях шума (более 160 дБ) возможно наступление летального исхода.

Защита от воздействия шума: коллективная (уменьшение шуми в источнике за счет улучшения конструкции механизмов, замена металлических деталей на пластмассовые, ударных технологических процессов на безударные. т.е,. клепку-сваркой, штамповку – прессованием, нанесение смазки на трущиеся детали). Звукоизоляция: достигается установкой звукоизолирующих ограждений и кожухов, кабин и пультов управления, звукоизолирующих экранов с большой поверхностной плотностью материала (бетон, железобетон, кирпич, керамические блоки, деревянные полотна, стекло. Необходимо помнить, что при уровне шума 85 дБА и выше необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты слуха (противошумные наушники и вкладыши, противошумные шлемы, маски и костюмы). Противошумные вкладыши бывают твердые, эластичные и волокнистые. Наибольшее распространение получили вкладыши типа «Грибок», «Лепесток», изготовленные из силиконовой резины и вкладыши типа «Беруши» из волокнистого материала (рис.2.5). Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности" и санитарными нормами СН 9-86 РБ 98 "Шум на рабочих местах. Предельно допустимые уровни".

Допустимые уровни шумов (ГОСТ 12.1.003-83)

Оценка состояния слуха производится с помощью аудиометрии. Аудиометрия – изменение остроты слуха, – проводится с помощью специального электроакустического аппарата – аудиометра. Снижение слуха на 10 дБ человеком практически не ощущается, серьезное ослабление разборчивости речи и потеря способности слышать слабые, но важные для общения звуковые сигналы, наступает при снижении слуха на 20 дБ. Если установлено методами аудиометрии, что в результате профессиональной деятельности произошло снижение слуха в области речевого диапазона на 11 дБ, то наступает факт профессионального заболевания – снижения слуха. Чаще всего снижение слуха развивается в течение 5-7 лет и более при переутомлении слуха. Прослушивание портативных плееров Опрос показал, что определенные возрастные группы используют портативные плееры более 4 часов в день при уровнях порядка 94 дБ и даже доводят его до 112 дБ С учетом того , что возрастные изменения слуха у человека в среднем начинаются с 30 лет - стоит ли искусственно ускорять этот процесс?

Нормирование искусственного освещения Как отмечалось ранее, наибольшее количество информации об окружающем нас мире дают зрительные анализаторы. В связи с этим рациональное искусственное и естественное освещение в общественных зданиях и жилых помещениях, на рабочих местах имеет большое значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности и работоспособности человека. Свет не только обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма человека, но и определяет жизненный тонус и ритм, воздействует на психику человека. Такие функции организма, как дыхание, кровообращение, работа эндокринной системы, ферментные системы отчетливо меняют интенсивность деятельности под влиянием света. Недостаточная освещенность вызывает преждевременную усталость, снижает работоспособность и может стать причиной несчастного случая. Так, около 70% дорожно-транспортных происшествий вызваны этими факторами.

Нормирование освещенности в помещениях производится в соответствии со СНиП 23-05-95 в зависимости от характера зрительной работы, системы и вида освещения, фона, контраста объекта с фоном.

Характеристика зрительной работы определяется наименьшим размером объекта различения (например, при работе с приборами – толщиной линии градуировки шкалы, при чертежных работах – толщиной самой тонкой линии). В зависимости от размера объекта различения все виды работ, связанные со зрительным напряжением делятся на восемь разрядов (I-VIII), которые в свою очередь в зависимости от фона и контраста объекта с фоном делятся на четыре подразряда (а, б, в, г). Например, в учебных заведениях согласно СНиП 23-05-95 освещенность доски в аудитории при искусственном освещении должна составлять 500 люкс, а на рабочих столах и партах, расположенных на высоте 0,8 м от уровня пола – 300 люкс. Для измерения освещенности поверхности используются специальные приборы, называемые люксметрами.

Разряды зрительной работы

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ольшие

полушария – высший

контролирующий отдел центральной

нервной системы; возбуждение от

различных рецепторов поступают в так

называемые зоны и отсюда к определенному

органу, побуждая его к действию.

ольшие

полушария – высший

контролирующий отдел центральной

нервной системы; возбуждение от

различных рецепторов поступают в так

называемые зоны и отсюда к определенному

органу, побуждая его к действию.

луховой

анализатор

луховой

анализатор Анализатор

обоняния.

Анализатор

обоняния. куксовой

анализатор

куксовой

анализатор ервая

функция кожи механическая.

Она предохраняет глубжележащие ткани

от повреждений, высыхания, физических,

химических и биологических воздействий

и как уже отмечалось, выполняет

барьерную функцию.

ервая

функция кожи механическая.

Она предохраняет глубжележащие ткани

от повреждений, высыхания, физических,

химических и биологических воздействий

и как уже отмечалось, выполняет

барьерную функцию. фаза - врабатываемости (врабатывания

– от нескольких минут до 1,5 часов)

фаза - врабатываемости (врабатывания

– от нескольких минут до 1,5 часов)