- •Глава 17. Транзисторы и элементы оптоэлектроники

- •17.1. Биполярные транзисторы

- •17.2. Схемы включения биполярного транзистора и режимы его работы

- •17.3. Работа биполярного транзистора в активном режиме

- •17.4. Токи биполярного транзистора

- •17.5. Коэффициент передачи тока эмиттера биполярного транзистора в схеме с об

- •17.6. Коэффициент передачи тока базы биполярного транзистора в схеме с оэ

- •17.7. Усилительные свойства биполярного транзистора

- •17.8. Статические характеристики биполярного транзистора

- •17.9. Параметры биполярных транзисторов

- •17.10. Полевые транзисторы

- •Контрольные вопросы

17.9. Параметры биполярных транзисторов

Параметры малого

сигнала (малосигнальные).

Малосигнальными называют параметры

транзистора, используемого в усилительных

устройствах для малых переменных токов.

Транзистор можно рассматривать как

активный четырехполюсник (рис. 17.10).

Используя теорию четырехполюсника,

установим связь между входными и

выходными токами и напряжениями

транзистора через H-параметры,

которые описывают зависимости u1

= f(i1,u2)

и i2

= f(i1,u2).

В общем случае транзистор является

нелинейным элементом. Для бесконечно

малых

приращений

токов и напряжений можно  записать

записать

Если в (17.19) коэффициенты в виде частных производных обозначить буквами H, получим систему H-параметров:

(17.20)

(17.20)

Если на статических характеристиках рассматривать небольшую область, то связь между постоянным током и напряжением с некоторым приближением можно считать линейной, а транзистор — линейным четырехполюсником. Тогда дифференциалы в выражении (17.20) можно заменить абсолютными значениями малых приращений токов и напряжений:

(17.21)

(17.21)

Смысл H-параметров можно установить следующим образом. Полагая u2 = const, Δu2 = 0, получаем, что

(17.22)

(17.22)

т.е. H11 есть не что иное, как входное сопротивление при постоянном напряжении на выходе и при коротком замыкании (для переменного тока) на выходе.

Если i1 = const, Δil = 0, то

(17.23)

(17.23)

т. е. H12 — коэффициент обратной связи по напряжению (при холостом ходе для переменного тока со стороны входных зажимов и для постоянного тока во входной цепи). Он показывает, какая доля выходного переменного напряжения передается на вход за счет наличия внутренней обратной связи. Если u2 = const, Δu2 = 0, то

(17.24)

(17.24)

т. е. H21 — коэффициент усиления по току при постоянном напряжении на выходе и при коротком замыкании (для переменного тока) на выходе.

Параметр

(17.25)

(17.25)

есть не что иное, как выходная проводимость при холостом ходе по переменному току со стороны входных зажимов и постоянном токе i1 во входной цепи.

Таким образом, H-параметры являются дифференциальными и характеризуют свойства транзистора в статическом режиме (при работе без нагрузки) в рабочей точке, положение которой на статических характеристиках определяется значениями постоянных напряжений (и соответственно токов) на входных и выходных зажимах транзистора. Определить H-параметры можно опытным путем, осуществляя режимы короткого замыкания и холостого хода по переменному току. В реальных условиях работы транзистора на его вход подключают источник преобразуемого транзистором сигнала. При этом переменные напряжения и токи этого источника накладываются на постоянные напряжения и токи, задающие положение рабочей точки. При достаточно малых синусоидальных сигналах транзистор работает на линейных участках статических характеристик и его можно рассматривать как линейный активный четырехполюсник, а малые амплитуды (Um, Im) или действующие значения (U, I) синусоидальных сигналов можно рас-_ сматривать как малые приращения постоянных составляющих тока и напряжения. Однако при замене малых приращений синусоидальными сигналами следует учитывать, что мгновенные значения этих приращений есть функции времени и частоты, так как Δu = Umcos(ωt+ψ1), а Δi =Imcos(ωt + ψ2). Поэтому параметры — величины комплексные и будут определяться модулем H и аргументом φ, т.е. H = H ехр(jφ). Итак, систему H-параметров можно записать следующим образом:

(17.26)

(17.26)

При низкой частоте приближенно считают, что можно пренебречь реактивными составляющими сопротивлений и проводимостей и рассматривать модули H-параметров.

В таком виде H-параметры являются низкочастотными малосигнальными. Для транзистора, представленного в виде четырехполюсника, они зависят от схемы включения транзистора. Для каждой из схемы используют соответствующие индексы Б, Э, К.

Для схемы

с ОЭ

![]() и

уравнения четырехполюсника имеют вид

и

уравнения четырехполюсника имеют вид

(17.27)

(17.27)

откуда значения параметров:

(17.28)

(17.28)

— входное сопротивление при коротком замыкании выходной цепи;

(17.29)

(17.29)

— коэффициент обратной связи по напряжению при холостом ходе со стороны входной цепи;

(17.30)

(17.30)

— коэффициент передачи тока (усиления) при коротком замыкании выходной цепи;

(17.31)

(17.31)

— выходная проводимость при холостом ходе во входной цепи.

В схемах с ОБ и с ОЭ параметры H21Б и Н21Э являются соответственно коэффициентами передачи тока базы и эмиттера. Так, в схеме с ОБ входной ток I1 = IЭ, выходной ток I2 = IK. Тогда

![]() (17.32)

(17.32)

В схеме с ОЭ

(17.33)

(17.33)

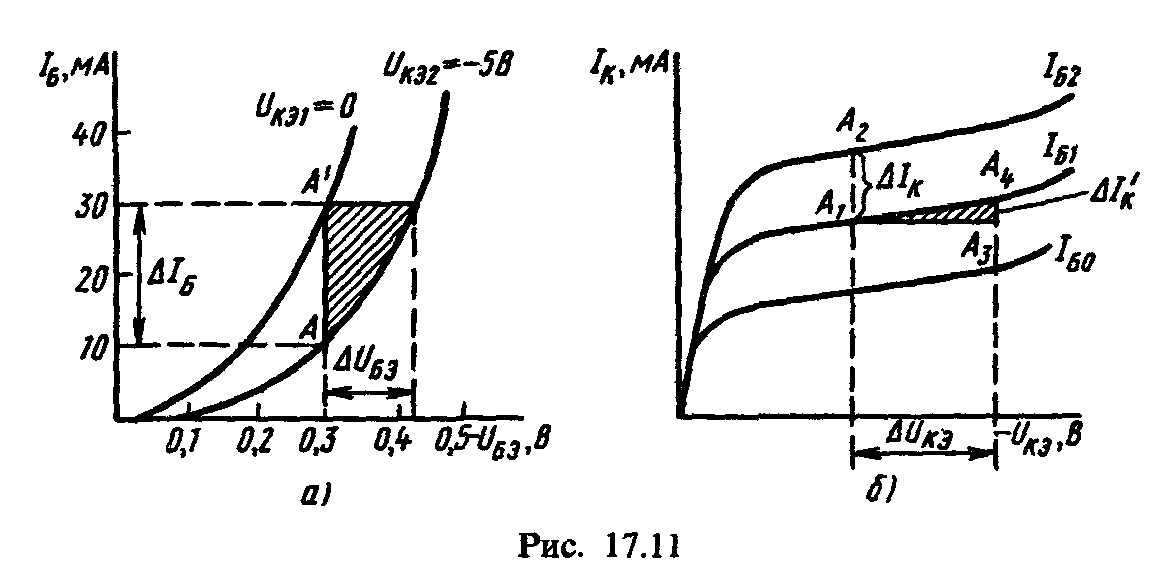

Модули H-параметров можно определить по статическим входным и выходным характеристикам. Рассмотрим в качестве примера схему с ОЭ. Параметры H11Э и H12Э определяют по входным статическим характеристикам (рис. 17.11, а). Для этого из выбранной рабочей точки А на линейной части характеристики проводят до пересечения с соседней характеристикой две прямые линии: одну — параллельно оси токов АА’, другую — оси напряжения A’А’’. В полученном характеристическом треугольнике АА'А" катет АА' — приращение тока базы ΔIБ, а катет А'А" - приращение напряжения базы ΔUБЭ. Приращение напряжения коллектора ΔUKЭ — это разность напряжений, при которых снимались обе характеристики: ΔUKЭ = ΔUKЭ2 - ΔUKЭ1. Из треугольника АА'А" имеем H11Э = ΔUБЭ/ΔIБ; и H12Э = ΔUБЭ/ΔUKЭ при UKЭ = 0.

Параметры H21Э и H22Э определяют по выходным статическим характеристикам (рис. 17.11,б). Из рабочей точки А1 проводят прямую, параллельную оси токов, до пересечения с соседней характеристикой и определяют приращение тока коллектора ΔIK (отрезок A1A2) при UKЭ = const. Приращение тока базы при этом составляет ΔIБ = IБ2 – IБ1, отсюда H21Э = ΔIK/ΔIБ при UKЭ = const.

Чтобы определить

параметр H22Э

из рабочей точки А1

проводят прямую линию, параллельную

оси напряжений, на произвольное

расстояние А1А3

равное ΔUKЭ

и определяют значение ΔI'K,

равное отрезку А3А4.

В результате H22Э

= ΔI'K/ΔUKЭ.

Значения модулей H-параметров

о бычно

приводят в справочниках, где указывают

их усредненные значения. В качестве

примера в табл. 17.1 дан порядок значенийH-параметров

для схем с ОЭ и с ОБ.

бычно

приводят в справочниках, где указывают

их усредненные значения. В качестве

примера в табл. 17.1 дан порядок значенийH-параметров

для схем с ОЭ и с ОБ.

Собственные параметры. Транзистор можно характеризовать также физическими параметрами, не зависящими от способа его включения. К ним относятся сопротивления эмиттера RЭ, базы RБ и коллектора RK. Так как сопротивления областей эмиттера и коллектора незначительны, то Rэ и RK практически представляют собой сопротивления эмиттерного и коллекторного р-n-переходов. Значение Rэ составляет десятки ом, RK — сотни килоом — единицы мегаом. Сопротивление базы RБ определяется по поперечному сечению базы и обычно составляет сотни ом.

Частотные параметры. Так как электрические сигналы могут иметь разную частоту, то важно знать, как изменяются с частотой параметры транзистора и в первую очередь коэффициент передачи тока (эмиттера или базы), а также коэффициент усиления по мощности. Знание таких зависимостей позволяет определить пригодность транзистора для работы в схемах с сигналами заданной частоты. При изменении частоты сигнала меняется время диффузии инжектированных в базу носителей заряда. Так, если транзистор имеет структуру р-n-типа и если передается сигнал низкой частоты, то период колебаний усиливаемого сигнала значительно больше времени диффузии. В этом случае концентрация инжектированных в базу носителей заряда убывает от эмиттерного перехода к коллекторному.

При передаче сигнала высокой частоты период усиливаемого сигнала становится соизмеримым с временем диффузии и закон изменения концентрации изменяется: в какие-то моменты времени появляются участки с максимальной концентрацией в середине базы, поэтому диффузия носителей происходит и в сторону эмиттерного перехода. Это вызывает усиление рекомбинации носителей заряда в базе, вследствие чего уменьшается эмиттерная составляющая тока, переданного в коллектор (IКр), а следовательно, уменьшится коэффициент передачи тока эмиттера α. Инерционность процессов в базе приводит также к фазовому сдвигу между токами IЭр и IКр) поэтому H21Б становится величиной комплексной.

При высоких частотах сигнала наблюдаются фазовые сдвиги между эмиттерным и коллекторным токами вследствие того, что движение носителей через базу в коллектор будет происходить сравнительно медленно и изменения тока коллектора запаздывают по отношению к изменениям тока эмиттера. За счет сдвига фаз будет возрастать переменный ток базы, что снизит коэффициент передачи тока базы β, и коэффициент H21Э при высокой частоте будет также комплексной величиной.

Векторные диаграммы, представленные на рис. 17.12, поясняют рассмотренные явления. С изменением частоты изменяются сопротивления барьерных и диффузионных емкостей переходов, при этом чем выше частота, тем меньше емкостное сопротивление. Барьерные емкости коллекторного и эмиттерного переходов включены параллельно р-n-переходам и примерно одинаковы, но шунтирующее действие коллекторной барьерной емкости больше, чем эмиттерной, так как сопротивление коллекторного перехода значительно выше, чем эмиттерного. Так как через барьерную емкость коллекторного перехода ответвляется часть тока, то ток коллектора уменьшается, а следовательно, уменьшаются коэффициент передачи (усиления) тока и коэффициент усиления по мощности.

С повышением частоты коэффициенты Н21Б

и Н21Э

становятся комплексными, изменяются

как их модули, так и фазовый угол между

входным и выходным токами. Коэффициент

усиления по мощности также уменьшается

и становится величиной комплексной.

Чтобы оценить частотные свойства

транзистора и, таким образом, возможность

его работы в схеме с сигналами заданной

частоты, вводят частотные параметры:

повышением частоты коэффициенты Н21Б

и Н21Э

становятся комплексными, изменяются

как их модули, так и фазовый угол между

входным и выходным токами. Коэффициент

усиления по мощности также уменьшается

и становится величиной комплексной.

Чтобы оценить частотные свойства

транзистора и, таким образом, возможность

его работы в схеме с сигналами заданной

частоты, вводят частотные параметры:

предельную

частоту коэффициента передачи тока

эмиттера в

схеме с ОБ fH21Б

на которой

модуль коэффициента передачи тока

эмиттера Н21Б

уменьшается в

![]() раз по сравнению с его значением на

низкой частоте. Аналогично этот параметр

определяют для схемы с ОЭ;

раз по сравнению с его значением на

низкой частоте. Аналогично этот параметр

определяют для схемы с ОЭ;

предельную

частоту коэффициента передачи тока

базы в схеме

с ОЭ fН21Э,

на которой модуль коэффициента передачи

тока базы H21Э

уменьшается в

![]() раз по сравнению с его значением на

низкой частоте;

раз по сравнению с его значением на

низкой частоте;

граничную частоту передачи тока базы в схеме с ОЭ fгр, при которой модуль коэффициента передачи тока базы становится равным единице. Частоту fгр измерять легче, чем предельную частоту fН21Э, поэтому в справочниках обычно приводят значение fгр;

максимальную частоту генерации fmax, на которой коэффициент усиления по мощности становится равным единице. Этот частотный параметр является особенно важным, так как устанавливает диапазон частот, в котором транзистор будет обладать способностью усиливать сигналы.

Параметры режимов отсечки и насыщения. Рассмотренные статические параметры являются параметрами транзистора в активном режиме. В режиме отсечки параметрами транзистора служат обратные токи коллекторного и эмиттерного переходов IКо и IЭо. Ток IКо измеряют при заданном обратном напряжении коллектор — база и разомкнутом выводе эмиттера, ток IЭо — при заданном обратном напряжении эмиттер — база и разомкнутом выводе коллектора.

Статические параметры в режиме насыщения — это напряжения между выводами коллектор — эмиттер при заданных токах базы и коллектора и выводами база — эмиттер при заданных токах базы и коллектора.