- •Статистика кредита и денежного обращения

- •1. Предмет, методы и задачи статистики финансов

- •2. Система показателей статистики денежного обращения

- •3. Статистические методы изучения банковской деятельности

- •Баланс активов и пассивов банка

- •4. Статистика кредита

- •Расчет показателей длительности пользования кредитом

- •Список литературы

Статистика кредита и денежного обращения

Лосева О.В., к.п.н., доцент кафедры статистики (Пенза)

План.

1. Предмет, методы и задачи статистики финансов.

2. Система показателей статистики денежного обращения.

3. Статистические методы изучения банковской деятельности.

4. Статистика кредита.

1. Предмет, методы и задачи статистики финансов

Финансы − система экономических отношений по поводу формирования, распределения и использования денежных ресурсов с целью воспроизводства и удовлетворения индивидуальных и коллективных потребностей общества.

Статистика финансов − отрасль социально-экономической статистики, предметом которой является количественная характеристика финансов и финансово-хозяйственной деятельности, процесса воспроизводства и кругооборота финансовых активов.

Объектом статистики финансов являются финансовые активы: монетарное золото, специальные права заимствования, валюта и депозиты, ценные бумаги, акции, займы, страховые резервы и др.

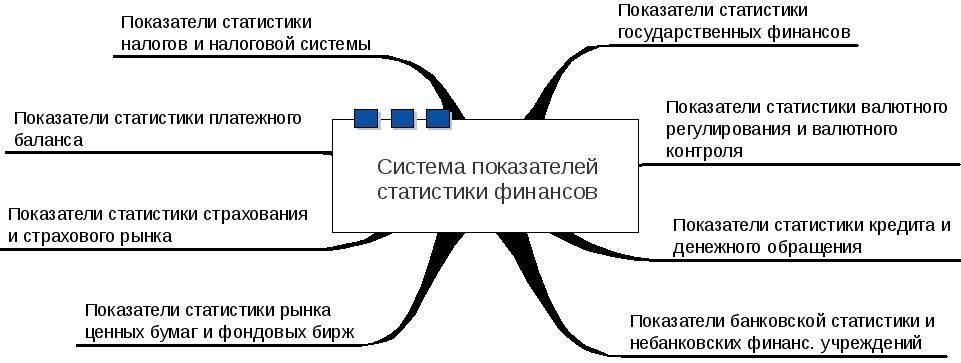

На рис. 8.1 приведена система показателей статистики финансов.

Финансовая статистика для достижения своих целей использует весь инструментарий традиционных и присущих только ей статистических методов, основными из которых являются:

балансовая увязка остатков и оборотов денежных средств (требуется там, где применяются балансовые счета);

статистическая характеристика динамики финансовых показателей;

структурный анализ финансово-денежных отношений: изменение доли национального дохода, перераспределяемого через бюджет, изменение соотношений между долей прибыли и налогов, направляемых в бюджет, изменение структуры собственных и заемных средств предприятий;

определение основной тенденции и прогнозирование развития финансовых явлений на основе трендового анализа.

Рис. 8.1 Система показателей статистики финансов

Финансовые операции являются единицей наблюдения в финансовой статистике, так как влияют на изменения финансовых активов и пассивов в различных секторах экономики.

Любая операция подразумевает участие двух сторон. Операции делятся на:

поступления или платежи;

невозвратные или возвратные;

возмездные или невозмездные;

текущие или капитальные операции;

финансовые активы или обязательства.

Задачи статистики финансов:

- разработка и совершенствование методологии оценки и анализа наличия, состава и движения финансовых активов;

- характеристика использования финансовых ресурсов и денежного обращения;

- контроль за выполнением проектов, планов, программ и прогнозов в части их обеспечения необходимыми денежными ресурсами и фондами;

- выявление статистических закономерностей развития финансовой системы;

- установление прямых и обратных связей между процессами создания национального дохода, валового внутреннего продукта и их перераспределением через финансово-банковскую систему;

- характеристика финансовой деятельности органов государственного управления и др.

2. Система показателей статистики денежного обращения

Предметом изучения статистики денежного обращения является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения.

Денежное обращение – это непрерывное движение денег в наличной и безналичной форме, выполняющих функции средств обращения и платежа.

Денежно-кредитное регулирование − система мероприятий государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путём изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приёмы, как регулирование учётной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения являются:

- определение размеров денежной массы и её структуры;

- отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег.

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и её структуры.

Деньги выполняют меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения. Во внешнеэкономических отношениях деньги функционируют как мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система показателей денежного обращения включает следующие показатели:

- денежная масса и её структура;

- обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);

- показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;

- показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях.

В процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безличной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, М1, М2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

Переход от денежного агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан в таблице 8.1.

Таблица 8.1

|

Денежные агрегаты |

Инструменты |

|

М0– наличные деньги |

Национальная наличная валюта |

|

М1– деньги в узком смысле слова |

М0плюс Депозиты до востребования |

|

М2– деньги в узком смысле словаплюсблизкие категории |

М1плюс Срочные и накопительные депозиты Депозиты в иностранной валюте Депозитные сертификаты Перекупаемые ценные бумаги По соглашению |

|

М3– деньги в широком смысле слова |

М2плюс Дорожные чеки Коммерческие бумаги |

|

от М4кМ6или агрегатL (ликвидность) |

М3плюс Ликвидные государственные ценные бумаги Свободно обращаемые облигации Пассивы других финансовых посредников |

Как видно из таблицы, международными стандартами предусмотрено от четырёх до семи показателей денежной массы. В статистике ООН предпочтение отдаётся показателю М1, объединяющему наличные деньги и депозиты. В России исчисляется четыре показателя: М0-М3. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в трактовке её составляющих - денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате М1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России – не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом М1 расширяется за счёт сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат М3.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

Денежный агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

Средства на расчётных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов.

Депозиты населения и предприятий в коммерческих банках.

Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

Средства Госстраха.

Денежный агрегат М1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

Срочные депозиты населения в сберегательных банках.

Денежный агрегат М2 = (М1 + п.6).

Сертификаты и облигации госзайма.

Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

Самостоятельным компонентом денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в кассах банков, обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширить объёмы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор – это коэффициент, характеризующий увеличение денежной массы в обороте в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

М2/Н = (С+D) / (C+R) = (C/D +1) / (C/D + R/D),

где М2 – денежная масса в обращении;

H – денежная база;

С – наличные деньги;

D – депозиты;

R− обязательные резервы коммерческих банков.

Предельная (максимально возможная) величина денежного мультипликатора находится в обратной зависимости к ставке обязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком для коммерческих банков.

Соответствие количества денежных знаков объёму обращения и факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

Количество денежных единиц, необходимых в данный период для обращения.

Показатель, характеризующий, во сколько раз произведение количества денег на скорость обращения больше произведения уровня цен на товарную массу.

Показатель инфляции.

В соответствии с экономическим законом денежного обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для обращения, определяется по формуле:

![]() ,

,

где Ц – сумма цен товаров, подлежащих реализации;

В – сумма цен товаров, платежи по которым выходят за рамки данного периода;

П – сумма цен товаров, проданных в прошлые периоды, сроки платежей по которым наступили;

ВП – сумма взаимопогашаемых платежей;

С – скорость оборота денежной единицы (сколько раз в году оборачивается рубль).

В упрощённом виде эта формула выглядит так:

![]() ,

,

где m – масса реализуемых товаров;

![]() –средняя цена

товара.

–средняя цена

товара.

Из вышеприведённой формулы получаем равенство (уравнение обмена):

Дc = m![]() .

.

Когда равенство

нарушается (Дc

> m![]() )

происходит обесценение денег.

)

происходит обесценение денег.

Обесценение денег, проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги (инфляции), возникает вследствие переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Инфляция, как правило, измеряется с помощью двух индексов-дефляторов: дефлятора ВВП и индекса потребительских цен. Чаще всего для измерения инфляции применяется индекс потребительских цен, а также показатель, характеризующий изменение покупательной способности рубля (Iп.с.р.), который определяется как обратная величина к индексу потребительских цен (I п.ц.):

![]() ,

,

где q1 – объём товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

p0 и p1 – цены на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.

Денежная масса является важным количественным показателем движения денег, ее величина зависит не только от количества денег в обращении, но и от скорости их обращения, которая измеряется двумя показателями:

1) количеством оборотов (V денег в обращении за рассматриваемый период), которое рассчитывается по формуле:

![]() ,

,

где ВВП - валовой внутренний продукт в текущих ценах;

М - общая масса денег, рассчитанная как остатки денег за изучаемый период.

Этот показатель характеризует скорость оборота денежной единицы. На практике в качестве универсального показателя денежной массы применяется денежный агрегат М2.

2) продолжительностью одного оборота денежной массы, которая рассчитывается по формуле:

![]() ,

,

где D - число календарных дней в периоде.

Рассмотренные показатели взаимосвязаны, поэтому если известна величина одного из них, то можно определить и другой показатель:

V=D/t или t=D/ V.

Для определения изменения скорости обращения денежной массы используется взаимосвязь следующих индексов:

![]()

где ![]() -

индекс количества оборотов денежной

массы;

-

индекс количества оборотов денежной

массы;

![]() - индекс количества

оборотов наличной денежной массы;

- индекс количества

оборотов наличной денежной массы;

![]() - индекс доли

наличности в общем объеме денежной

массы.

- индекс доли

наличности в общем объеме денежной

массы.

Абсолютное изменение скорости обращения денежной массы, определяемое индексным методом, обусловлено влиянием следующих факторов:

1) изменением скорости обращения наличной денежной массы:

∆VVN =(VN1 – VN0) d1;

2) изменением доли наличности в общем объеме денежной массы:

∆Vd =(d1 – d0) VN0.

Таким образом, абсолютное изменение скорости обращения массы денег равно

∆V=V1-V0 =∆VVN+∆Vd

Для характеристики динамики купюрного строения денежной массы и выявления тенденции его изменения необходимы данные о величине средней купюры, которую можно рассчитать по формуле средней арифметической взвешенной:

![]() ,

,

где М − достоинство купюр; f − число купюр.