Zoologiia

.pdf281

«мозаичным» зрением. Малые размеры омматидиев и их обособленность друг от друга приводят к тому, что каждая группа чувствительных клеток воспринимает лишь небольшой и сравнительно узкий пучок лучей. Лучи, падающие под значительным углом, поглощаются экранирующими пигментными клетками и не достигают светочувствительных элементов омматидиев. Таким образом, схематично каждый омматидии получает изображение только одной небольшой точки объекта, находящегося в поле зрения всего глаза. Вследствие этого изображение складывается из стольких световых точек, отвечающих различным частям объекта, на сколько фасеток падают перпендикулярно лучи от объекта. Общая картина комбинируется как бы из множества мелких частичных изображений путем приложения их одного к другому.

Восприятие цвета насекомыми также отличается известным своеобразием. Представители высших групп Insecta имеют цветовое зрение, основанное на восприятии трех основных цветов, смешение которых и дает все красочное многообразие окружающего нас мира. Однако у насекомых по сравнению с человеком наблюдается сильный сдвиг в коротковолновую часть спектра: они воспринимают зелено-желтые, синие и ультрафиолетовые лучи. Последние для нас невидимы. Следовательно, цветовое восприятие мира насекомыми резко отличается от нашего.

Функции простых глазков взрослых насекомых требуют еще серьезного изучения. По-видимому, они в какой-то мере «дополняют» сложные глаза, влияя на активность поведения насекомых в разных условиях освещенности. Кроме того, было показано, что простые глазки наряду со сложными глазами способны воспринимать поляризованный свет.

Помимо перечисленных органов чувств насекомые обладают еще рядом рецепторных аппаратов. Таковы сенсиллы, воспринимающие температуру окружающей среды, ее влажность. Водные насекомые способны регистрировать изменения давления и т. п.

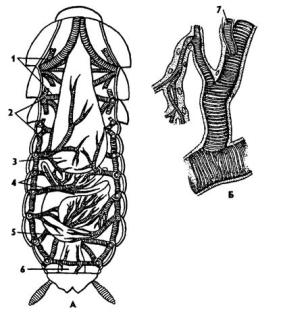

Органы дыхания. Для дыхания служит сложно развитая система трахей. По бокам тела находится до 10 пар, иногда меньше, дыхалец, или стигм: они лежат на средне- и заднегруди и на 8 члениках брюшка.

Стигмы часто снабжены особыми замыкательными аппаратами и ведут каждая в короткий поперечный канал, а все поперечные каналы

соединены |

между |

собой парой (или больше) главных продольных |

трахейных |

стволов (рисунок 14.23). От стволов берут начало более тонкие |

|

трахеи, ветвящиеся многократно и опутывающие своими разветвлениями все органы. Заканчивается каждая трахея концевой клеткой с радиально

расходящимися отростками, пронизанными конечными |

канальцами |

трахеи. |

|

Концевые |

веточки этой клетки (трахеолы) проникают даже |

внутрь |

|

отдельных |

клеток тела. Иногда трахеи образуют |

местные расширения, |

|

или воздушные мешки, которые служат у наземных насекомых для улучшения вентиляции воздуха в трахейной системе, а у водных, вероятно, в качестве резервуаров, увеличивающих запас воздуха в теле животного.

282

Трахеи возникают у зародыша насекомых в виде глубоких впячиваний эктодермы; как и остальные эктодермальные образования, они выстланы кутикулой. В поверхностном слое последней образуется спиральное утолщение, придающее трахее эластичность и препятствующее спадению стенок.

1 – трахейные стволы, 2 – стигмы, 3 – зоб, 4 – пилорические придатки, 5 – средняя кишка, 6 – задняя кишка, 7 – тенидии

Рисунок 14.23 – Трахейная система насекомого (А) и участок трахеи (Б)

В простейших случаях поступление кислорода в трахейную систему и удаление из нее углекислого газа происходит путем диффузии через постоянно открытые стигмы. Это наблюдается, однако, только у малоактивных насекомых, обитающих в условиях повышенной влажности.

Активизация поведения и переход к обитанию в засушливых биотопах значительно усложняют механизм дыхания. Возрастающая потребность организма в кислороде обеспечивается появлением специальных дыхательных движений, состоящих из расслабления и сжимания брюшка. При этом происходит вентилирование трахейных мешков и основных трахейных стволов. Образование замыкательных аппаратов на стигмах снижает потери воды в процессе дыхания. Так как скорость диффузии паров воды ниже, чем кислорода, то при кратковременном открывании стигм кислород успевает проникнуть в трахейную систему, а потери воды оказываются минимальными. У многих живущих в воде личинок насекомых (например, стрекоз, поденок и др.) трахейная система является замкнутой, т. е. стигмы отсутствуют, тогда как сама трахейная сеть налицо. У таких форм кислород диффундирует из воды через трахейные жабры, пластинчатые или кустистые, тонкостенные выросты тела, пронизанные богатой сетью трахей. Чаще всего трахейные жабры сидят по бокам части члеников брюшка

283

(личинки поденок). Кислород поступает через тонкие покровы жабр, попадает в трахеи и затем разносится по телу. Во время превращения жабродышащих личинок во взрослое насекомое, живущее на суше, жабры исчезают, а стигмы открываются и трахейная система из замкнутой переходит в открытую.

Важная физиологическая особенность дыхательной системы насекомых состоит в следующем. Обыкновенно кислород воспринимается животным в определенных участках его тела и оттуда разносится кровью по всему организму. У насекомых же воздухоносные трубочки пронизывают все тело и доставляют кислород прямо к местам его потребления, т. е. к тканям и клеткам, как бы заменяя собой кровеносные сосуды.

Кровеносная система в связи с отмеченной особенностью дыхательной системы развита у насекомых сравнительно слабо. В брюшке над кишечником залегает длинное трубковидное сердце. Задний конец его слепо замкнут, а полость поделена перегородками, несущими клапанные отверстия, на несколько камер (чаще 8). В стенках сердца залегают мышечные волокна, обеспечивающие его сокращение. Каждая камера снабжена парой боковых остий. На переднем конце сердце продолжается в мускулистую головную аорту, которая, достигнув мозга, заканчивается отверстием, так что гемолимфа из нее поступает прямо в полость тела.

Сердце окружено участком полости тела, или перикардиальным синусом, который отделен от остальной полости очень тонкой и во многих местах продырявленной перегородкой – верхней диафрагмой. С ней соединяется система парных крыловидных мышц, расположенных под сердцем. У многих насекомых часто имеется аналогичная перегородка и в нижней части тела под кишечником. Совместная работа сердца и диафрагм обеспечивает циркуляцию гемолимфы по телу насекомого. Крыловидные мышцы, сокращаясь, опускают верхнюю диафрагму вниз и соответственно увеличивают объем перикардиального синуса. Гемолимфа устремляется в его полость, а оттуда через остии в сердце. Волнообразное сокращение, пробегающее от заднего конца сердца к переднему, гонит гемолимфу в голову животного, где она и изливается в полость тела через отверстие аорты. Работанижней диафрагмы создает ток гемолимфы к заднему концу тела. Число пульсаций сердца крайне варьирует не только у многих видов, но даже у одного и того же насекомого при разных его физиологических состояниях. Так, у бражника –Sphinxligustriв покоящемся состоянии сердце сокращается 60–70, а во время полета – 140–150 раз в минуту.

Гемолимфа насекомых представляет бесцветную или желтоватую жидкость. В редких случаях, как, например, у личинок комаров Tendipes; растворенный гемоглобин придает ей ярко-красный цвет. Гемолимфа содержит фагоциты, а также специальные кровяные клетки. Основная функция гемолимфы – снабжение тканей и органов питательными веществами. Кроме того, в нее поступают растворенные продукты обмена, которые переносятся к органам выделения. Дыхательная функция

284

гемолимфы в связи с развитием трахейной системы невелика.

Половая система. Насекомые раздельнополы и нередко обладают резко выраженным половым диморфизмом. Он сказывается в меньшей величине самца (у многих бабочек) или в совершенно иной расцветке обоих полов (многие бабочки), или же в еще более существенных признаках. Так, например, у самцов появляются на теле различные придатки (рог жука- носорога) или же некоторые органы получают у самцов более сильное развитие, чем у самок (громадные жвалы жука-оленя, более длинные усики дровосеков). Иногда только самцы крылаты, тогда как у самок крылья редуцируются или вовсе исчезают (некоторые пяденицы, бабочки- мешочницы).

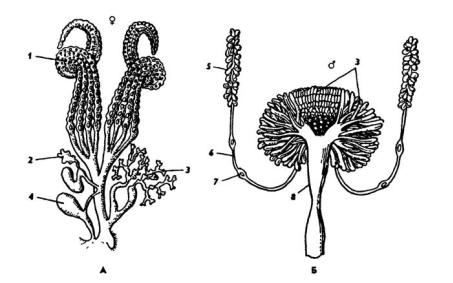

Половые железы парны (рисунок 14.24). У самок каждый яичник состоит большей частью из известного числа лицевых трубок, сидящих, как пальцы на руке, на общем выводном канале яичника – яйцеводе. Тонкий слепой конец каждой яйцевой трубки состоит из скопления мелких однородных зачатковых клеток. Далее по направлению к яйцеводу яйцевая трубка постепенно расширяется и делится на ряд яйцевых камер. Каждая камера содержит крупную лицевую клетку, окруженную слоем особого фолликулярного эпителия, клетки которого перед выходом яйца наружу выделяют вокруг него оболочку. Между соседними яйцами находится по группе питательных клеток, которые при росте яйца потребляются им. По мере роста яйцо продвигается в яйцевой трубке по направлению к яйцеводу, а на смену выводимым яйцам на слепом конце трубки из зачатковых клеток идет формирование новых яиц и питательных клеток.

1 – яичник, 2 – семяприемник, 3 – придаточные железы, 4 – совокупительная сумка, 5 – семенник, 6 – семяпровод, 7 – его раздвоение, 8 – семяизвергательный канал

Рисунок 14.24 – Половая система самки (А) и самца (Б)

Оба яйцевода сливаются в непарное влагалище, открывающееся наружу на брюшной стороне брюшка под порошицей. Во влагалище

285

открывается еще особый мешочек, семяприемник, где хранится семя после оплодотворения, а нередко, кроме того, мускулистая совокупительная сумка, служащая для введения в нее совокупительного органа самца. Семя переводится затем из сумки в семяприемник. У некоторых насекомых совокупление происходит всего один раз за несколько лет, и все это время живчики сохраняются живыми в семяприемнике самки, например у царицы пчел, жизнь которой длится 4–5 лет.

Нередко в области полового отверстия развиваются особые придатки – яйцеклады, служащие для откладки яиц внутрь какого-нибудь более или менее твердого субстрата (почва, ткани растений и т. п.).

Мужская половая системасостоит из пары простых или разделенных на несколько долек семенников. Два отходящих от них семяпровода сливаются

вобщий семяизвергательный канал; в последний очень часто открываются, кроме того, парные дополнительные железы. Семяизвергательный канал пронизывает совокупительный орган, образованный цилиндрическим выростом стенки тела, расположенным в небольшом впячивании, клоаке, куда открывается и порошица. У насекомых, не имеющих совокупительного органа, живчики склеиваются в сперматофоры, одетые сложной оболочкой, и

втаком виде вводятся в половое отверстие самки.

Развитие насекомых после выхода из яйцевых оболочек, или постэмбриональное развитие, происходит различно. Тип постэмбрио- нального развития характерен для определенных систематических групп насекомых.

Унизших первичнобескрылых насекомых (Apterugota) из яиц выходят молодые животные очень похожие на взрослых, но меньших размеров. У одного отряда первичнобескрылых насекомых – бессяжковых (Protura) – молодые, вылупившиеся из яиц особи, отличаются от взрослых неполным набором брюшных сегментов, число которых восполняется при последующих линьках. Таким образом, из яйца выходит недоразвитое насекомое, не закончившее формирование своего тела. Такой тип постэмбрионального развития, при котором после вылупления из яйца продолжается образование новых сегментов, называют анаморфозом. Он характерен для многих низших членистоногих, в том числе и многоножек.

Убольшинства первичнобескрылых из яйца выходит очень маленькое, но похожее на взрослую форму насекомое с полным числом сегментов, характерным для взрослых насекомых данного вида. Дальнейший рост и развитие сопровождаются многочисленными линьками, которые у некоторых видов продолжаются в течение всей жизни. Такой тип превращения, с линькой во взрослой фазе, является очень древним и называется протометаболией. Она свойственна низшим насекомым – первичнобескрылым (кроме бесяжковых) и примитивным крылатым (поденкам).

Развитие крылатых насекомых (Pterygota) сопровождается превращением или метаморфозом. Метаморфоз заключается в перестройке

286

внутренней организации вылупляющейся из яйца личинки и превращении ее во взрослое насекомое, или имаго. Различают два основных типа метаморфоза: неполное превращение, или гемиметаболию, и полное превращение, или голометаболию.

1. Развитие насекомых с неполным метаморфозом. Эта форма постэмбрионального развития свойственна большой группе насекомых, представленных в современной фауне значительным количеством отрядов. Сюда относятся тараканы, саранча, кузнечики, клопы термиты и др. У всех этих насекомых из яйца выходят личинки, очень похожие на взрослые формы. У них имеются фасеточные глаза и тот же тип ротового аппарата, так как они питаются пищей, сходной с пищей взрослых. За сходство этих личинок с фазой имаго их называют иммагообразными. Они отличаются от взрослых насекомых только меньшими размерами, недоразвитием полового аппарата и отсутствием крыльев. Зачатки крыльев появляются после одной из первых линек. Примерами подобного типа развития могут служить тараканы, саранчовые и другие. Так, молодые особи саранчи с внешней стороны, за исключением отсутствия крыльев, представляют собой взрослых в миниатюре.

Дальнейшее развитие заключается в росте, развитии и формировании недостающих органов – полового аппарата, крыльев. Это развитие связано с периодическими линьками (от 4-5 до 20 линек в течение жизни). С каждой линькой молодое животное все более и более походит на взрослое животное. Последняя линька ведет к вылуплению конечной, взрослой стадии с вполне развитыми крыльями, способной к полету и размножению.

Таким образом, у насекомых, развивающихся с неполным метаморфозом, жизненный цикл складывается из смены трех фаз: яйца, личинки и имаго. Иногда личинок таких насекомых, особенно после образования зачатков крыльев, называют нимфами, а если их развитие прходит в воде – наядами.

В последнем случае неполный метаморфоз несколько отличается от описанного выше. Так, личинки древних отрядов насекомых – стрекоз и поденок – значительно отличаются от имагинальной фазы. Они имеют фасеточные глаза, зачатки крыльев, и их многие органы устроены сходно с таковыми взрослых, как у всех личинок насекомых с неполным превращением. Однако они обитают в воде и в связи с этим имеют ряд личиночных провизорных (временных) оргнов, которые исчезают у взрослых форм. К провизорным органам относятся трахейные жабры, хватательный орган ротового аппарата – маска и др. Личинки большого коромысла и других стрекоз, кроме передвижения при помощи конечностей, передвигаются, выбрасывая с силой воду из задней кишки, где к тому же расположены и трахейные жабры.

Последняя личиночная стадия отличается от предыдущих, если не по внешнему строению, то по поведению, особенно у стрекоз. Личинки последнего возраста очень вялы и малоподвижны (их можно найти в водоеме

287

поздней весной и в начале лета). В это время происходит более серьезная перестройка организации личинки – редукция провизорных органов и формирование имагинальных. Заканчивается это тем, что личинка выбирается на поверхность воды, а затем на прибрежные растения, где и происходит последняя линька. Из личиночных «одежд» выходит крылатая стрекоза, которая больше не линяет.

Таким образом, у поденок и стрекоз имеется личиночная стадия и превращение в имаго. Поэтому их можно выделить в группу насекомых с полуметаморфозом. От насекомых с полным метаморфозом их отличает меньшая степень различия между личиночной и имагинальной фазами, а главное – отсутствие фазы куколки.

2. Второй формой постэмбрионального развития крылатых является

развитие с полным метаморфозом, или голометаболия. Полный метаморфоз имеет место у большинства высших насекомых. Развитие с полным мета- морфозом характерно для жуков, блох, ручейников, бабочек, мух, комаров, пчел, ос, муравьев и др.

Полный метаморфоз отличается от неполного сменой четырех фаз развития в жизненном цикле насекомого: яйца, личинки, куколки и имаго. При этом личинки насекомых, развивающихся с полным метаморфозом, внешне резко отличаются от взрослых особей: у них нет ни крыльев, ни их зачатков, отсутствуют фасеточные глаза, сегментация тела более гомономная (грудь и брюшко не четко отделены друг от друга), большинство из них имеет червеобразную форму тела. Личинки обычно живут в других условиях, чем имаго, иначе питаются и поэтому приобрели значительное количество личиночных провизорных органов. Хорошим примером могут служить гусеницы бабочек.

У гусениц бабочек червеобразная форма тела ничем не напоминает форму тела имаго. Кроме трех пар коротеньких грудных членистых ножек, имеется еще пять пар брюшных нечленистых ножек, которых нет у имаго. Вместо сосущего ротового аппарата, столь характерного для бабочек, у гусениц грызущие ротовые части. На поверхности тела у многих гусениц имеются кожные выросты и волоски, но никогда не бывает чешуек, столь характерных для имаго бабочек. Гусеницы бабочек часто имеют особую окраску – или покровительственную, или яркую предостерегающую.

Во внутренней организации гусениц имеются также большие отличия от имаго: прядильные железы гусениц отсутствуют у имаго бабочек, кишечник устроен иначе, брюшная нервная цепочка гусеницы состоит из большого числаганглиев. Таким образом гусеницы бабочек обладают значительным количеством особенностей, свойственных только личиночной фазе и исчезающих у взрослых насекомых. Личинки многих насекомых живут в воде, в земле, на различных частях растений, в трупах, навозе, различных отбросах. Многие ведут паразитический образ жизни

288

ТЕМА 15: КЛАССИФИКАЦИЯ НАДКЛАССА НАСЕКОМЫХ, ИЛИ ШЕСТИНОГИХ – INSECTA (=HEXAPODA)

ПЛАН:

15.1Общая характеристика класса Насекомые скрыточелюстные

15.2Классификация класса Насекомые открыточелюстные

15.3Характеристика отрядов насекомых с неполным превращением

15.4Характеристика основных отрядов насекомых с полным превращением

15.5Роль насекомых в биоценозах и агроценозах

Воснову подразделения надкласса насекомых на крупные систематические категории – подклассы, инфраклассы, отряды положены такие важнейшие особенности, как строение крыльев, ротового аппарата, тип постэмбрионального развития. Дополнительно используются и другие диагностические признаки.

Для таксономической характеристики родов и видов насекомых используется полный арсенал морфологических признаков,но при этом ведущее значение имеют жилкование крыльев, вариации в строении ротового аппарата, конечностей, гениталий. В последнее время шире используются микроморфологические признаки: состав и строение щетинок (хетом), сенсилл, структуры кутикулы и др. Важное систематическое значение имеетположение ротовых частей на головной капсуле.

15.1 Общая характеристика класса Насекомые скрыточелюстные

Если ротовые конечности погружены внутрь особой ротовой капсулы, так что наружу в лучшем случае торчат только их кончики, то насекомые составляют класс – Скрыточелюстные (Entognatha). Класс включает три отряда.

Отряд Протура или, Бессяжковые (Protura). Мелкие (0,5–2 мм) скрытоживущие в лесной подстилке насекомые. На голове нет усиков и глаз. Первая пара грудных ног более длинная, чем две последующие, направлены вперед и функционально заменяют антенны. Число брюшных сегментов – 12 (наибольшее в надклассе). Размножение сперматофорное, развитие с анаморфозом. Питаются разлагающимися органическими остатками.

Отряд Ногохвостки, или Коллемболы (Collembola). Мелкие (0,2–10 мм). Известно около 2 тыс. видов. На голове 4-6 члениковые антенны и нередко простые глаза. Три пары грудных ног сходного строения. Брюшко шестичлениковое с прыгательной вилкой и брюшной трубкой – приспособления к прыжкам (при прыжке вилка распрямляется, тело отталкивается от субстрата и совершает скачок вперед, а трубка функционирует как присоска при опускании на субстрат). Размножение сперматофорное, развитие прямое, без метаморфоза. В почве, теплицах, в

цветочных |

горшках можно видеть ногохвосток из семейства Онихиурид |

|

(белые с |

членистым гибким телом с редуцированной |

прыгательной |

289

вилкой).На поверхности почвы, на стволах деревьев и травянистых растениях можно видеть ногохвосток из семейства Сминтуров с хорошо развитой прыгательной вилочкой. На поверхности воды в пресноводных водоемах прыгающие коллемболы (Podura)и др. Питаются растительными остатками, почвенными грибами, водорослями и играют существенную роль в круговороте веществ в природе.

Отряд Двухвостки (Diplura). Это мелкие скрытоживущие энтогнаты с длинным гибким телом. Хищники. Известно около 400 видов.Усики длинные.Широко распространены 2 семейства: семейство Комподеиды с длинными членистыми церками, семейство Япигиды с клешневидными церками. Встречаются в почве, под корой, в листовом опаде.

15.2 Классификация класса Насекомые открыточелюстные

Если ротовые конечности расположены снаружи, на поверхности головы – насекомые объединяются в класс Открыточелюстных (Ectognatha).

Согласно современным представлениям, открыточелюстные подраз- деляется на два подкласса: подкласс Первичнобескрылые (Apterygota) и подкласс Крылатые (Pterygota).

Класс Открыточелюстные – Ectognatha Подкласс I. Первичнобескрылые – Apterygota отряд Щетинкохвостки – Thysanura Подкласс II. Крылатые – Pterygota Инфракласс А. Древнекрылые – Palaeoptera

отряд Поденки – Ephemeroptera

отряд Стрекозы – Odonata

Инфракласс Б. Новокрылые – Neoptera

Серия I. Насекомые с неполным превращением – Hemimetabola Надотряд Ортоптероидные – Orthopteroidea

отряд Таракановые – Blattodea отряд Уховертки – Dermaptera отряд Термиты – Isoptera

отряд Прямокрылые – Orthoptera отряд Богомоловые – Mantodea

Надотряд Гемиптероидные – Hemipteroidea отряд Вши –Anoplura

отряд Трипсы – Thysanoptera

отряд Равнокрылые – Homoptera отряд Полужесткокрылые – Hemiptera

Серия II. Насекомые с полным превращением – Holometabola отряд Сетчатокрылые – Neuroptera

отряд Жесткокрылые – Coleoptera

отряд Перепончатокрылые – Hymenoptera отряд Двукрылые – Diptera

отряд Блохи – Aphaniptera

290

отряд Ручейники – Trichoptera отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Подкласс Первичнобескрылые. Эти насекомые характеризуются примитивными чертами организации. У них отсутствуют крылья. Их бескрылость первичная, так как их предки тоже были бескрылыми. Ротовой аппарат грызущий, слабоспециализированный. Ротовые части открытые, не втянутые в головную капсулу. Развитие прямое, без метаморфоза (аметаболия). Личинки отличаются от имаго только размером, пропорциями тела, хетомом. Линьки продолжаются и во взрослом состоянии. К подклассу относятся три отряда. Наиболее распространены представители отряда Щетинохвостки (Thysanura). Представителем этого отряда является обыкновенная чешуйница или сахарная чешуйница (Lepisma saccharina).

Подкласс Крылатые насекомые. У насекомых этого подкласса развиты крылья. Нелетающие виды имеют рудименты крыльев, свидетельствующие об их вторичной бескрылости. Ротовые аппараты разнообразные. Развитие с метаморфозом, неполным или полным. Среди крылатых насекомых (Pterygota) выделяют два инфракласса: инфракласс Древнекрылые (Palaeoptera) и инфракласс Новокрылые (Neoptera).

Инфракласс Древнекрылые (Palaeoptera) включает более древних представителей крылатых насекомых. Из современных насекомых к ним относятся два отряда: отряд Поденки (Ephemeroptera) и отряд Стрекозы

(Odonata).

Отряд Поденки (Ephemeroptera). Поденки так названы потому, что крылатые имаго живут всего несколько часов и после размножения отмирают. Это изящные насекомые с сетчатыми крыльями неравной длины, с недоразвитыми ротовыми частями и тремя длинными хвостовыми нитями.

Поденки откладывают яйца в воду, из которых развиваются личинки

страхейными жабрами на брюшных сегментах. Личинки развиваются 2-3 года в воде и питаются растительными остатками. В отличие от имаго у них хорошо развит грызущий ротовой аппарат. Из личинкипоследнего возраста вначале вылупливается субимаго, а из последнего – имаго. Лѐт поденок обычно массовый и происходит в сумерках по берегам рек, озер. Наиболее обычна обыкновенная поденка (Ephemeravulgata).

Отряд Срекозы (Odonata). Стрекозы – активно летающие насекомые

свытянутым, иногда ярко окрашенным телом, с длинными прозрачнымикрыльями, пронизанными густой сетью жилок, с подвижной головой. На голове стрекоз расположены очень крупные глаза, которые иногда смыкаются на темени. Усики короткие. Ротовой аппарат грызущий. Взрослые стрекозы охотятся на лету за комарами и другими насекомыми.

Развитие стрекоз происходит в воде. Самки стрекоз откладывают яйца в воду или на водные растения. Из яиц выходят хищные личинки – наяды мало похожие на имаго. У них имеется особый орган захвата пищи