логика_лекции+задания / Понятие в логике

.pdf«Понятие»влогике 1. Понятиекакформамышления

Предметом мысли может быть любая вещь, явление или процесс объективнойдействительностионих.Мыслиосвойствахиотношенияхпредметов называются признаками. Признак предмета - это то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они отличаются. Отсутствующее свойство тоже может рассматриваться как признак (например,

отсутствиебилетаупассажира).

Признакибываютдвухвидов:существенныеинесущественные.

. . Существенные - это необходимые признаки, без которых предмет не может существовать в своей качественной определенности. Например, одним из существенных признаков понятия «человек» является наличие сознания.

. . Несущественные - это преходящие, второстепенные признаки, приобретая или теряя которые, предмет остается самим собой. Например, несущественным признаком понятия «человек» является цвет волос, глаз, рост и др. Несущественные признаки делятся на собственные и несобственные. Собственными называют такие признаки, которые свойственны всем предметам данного класса и выражают какую-либо характерную черту этих предметов. Несобственные признаки могут принадлежать, а могут и не принадлежать предметам данного класса, т.е. характеризуют преходящие черты предметов.

Существенные признаки имеют решающее значение для формирования понятий.

Необходимо подчеркнуть, что различия между существенными и несущественными признаками имеют относительный характер. В определенных условиях (а также с развитием предмета и нашего познания о нем) они могут меняться местами.

Исходя из наличия множества признаков предмета, человек выделяет в ходе мыслительного процесса самые характерные в каком-либо отношении и фиксирует их в понятии. Каждый из существенных признаков необходим, а в своей совокупности они достаточны для выделения предмета мысли из общей совокупности предметов.

Таким образом, понятие – это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках.

Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета. Но существенное не лежит на поверхности. А.А.Ивин приводит в своем учебнике следующий пример. Платон определил человека как двуногое бесперое существо. Направленность этого определения очевидна. Из всех живых существ двуногие — только птицы и люди. Но все птицы покрыты перьями, «двуногими бесперыми» являются, таким образом, только люди. Другой философ, Диоген, ощипал цыпленка и бросил его к ногам Платона со словами: «Вот твой человек». После этого Платон уточнил свое определение: человек — это двуногое бесперое существо с широкими ногтями. Еще один философ охарактеризовал человека как существо с мягкой мочкой уха. По какому-то капризу природы оказалось, что из всех живых существ только у человека мягкая мочка уха (А.А.Ивин, Логика. – М.: Знание, 1998). Одна из важных задач – отграничить существенное от несущественного. И определение Платона, и определение, ссылающееся на мягкую мочку уха, позволяют отделить человека от иных существ, но они не раскрывают содержание понятия «человек». Они называют лишь внешние и случайные особенности человека и ничего не говорят о нем по существу. Человек не перестанет быть человеком, если его ногти будут несколько иной формы, а мочка уха твердой.

Чтобывыявитьсущественныепризнаки,применяюттакиелогическиеприемы,каканализ,синтез,сравнение,обобщениеиабстрагирование.

. . |

Анализ - это мысленное расчленение предмета на составные части. |

. . |

Синтез - мысленное соединение в единое целое частей предмета, разделенных анализом. |

. • |

Сравнение - мысленное установление сходства или различия предметовпосущественнымилинесущественнымпризнакам. |

. . |

Абстрагирование - мысленное выделение одних признаков предмета и отвлечение от других. |

. . |

Обобщение - мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии. В процессе обобщения человек, отвлекаясь от множествадеталей,лучшепознает |

основное,наиболееважное.

Понятия выражаются и закрепляются с помощью слова. Понятие и слово неотделимы друг от друга в своем возникновении и функционировании. Однако единство понятия и слова не означают их абсолютного тождества. В отличие от понятий, слова во всех языках различны: одно и то же понятие выражается в разных языках по-разному. Кроме того, в одном языке также имеются некоторые различия между понятием и словом.

. . Не всякое понятие выражается одним словом. Многие выражаются словосочетаниями. Например, «основы теории государства и права», «экономическая география», «студент второгокурсаэкономическогофакультета» и т.п.

. . Не всякое слово выражает понятие. Это касается, прежде всего, междометий: например, «ай», «ох», «эй» и т.п. Они выражают, но не называют различные чувства и побуждения.

. . Понятие и слово не всегда однозначно соответствуют друг другу. Это подтверждается существованием в одном языке синонимов и омонимов.Например,синонимы:родина, отечество, отчизна; омонимы (слова, совпадающие в звучании, но относящиеся к разным понятиям): ключ, язык, коса. Способность слов выражать различные понятия часто приводит к неясностиврассужденияхилиаргументации.

Следовательно, понятие, находясь во взаимосвязи со словом, не всегда однозначно с ним совпадает. Слово является формой выражения понятия, а оно, в свою очередь, выражает смысловоесодержаниеслова.

Понятие может распространяться на один, несколько, несколько групп (класс) однородных предметов и явлений, обладающих сходными признаками. Исходя из этого, в структурекаждогопонятия различаютдвестороны: содержание и объем.

Содержание понятия - это совокупность существенных признаков предмета, мыслимого в понятии. Так, например, содержанием понятия государство выступают следующие признаки: аппарат управления, определенная территория, публичная власть и др.; содержанием понятия «валовый национальный продукт» выступают признаки: быть общим показателем социально-экономического развития, отражать конечный результат деятельности.

Дляраскрытиясодержаниянеобходимопутемсравнения установитьпризнаки, которые необходимы и достаточны для выделения данного предмета ивыясненияегоотношения

кдругимпредметам.

Объем понятия - это совокупность предметов, которая мыслится в данном понятии. Например, в объем понятия «растение» входят деревья, кустарники, цветы, плоды и т.п.; в

объем понятия «наука» входят биология, математика, философия, филология и др. Некоторые понятия имеют гораздо более узкий объем: «планеты солнечной системы», «экономически развитые страны» и т.п.

Содержание и объем понятия находятся в обратном отношении. Если увеличивается объем понятия, то соответственно уменьшается его содержание, и наоборот. Содержание понятия «туризм» уже понятий «конный туризм», «внутренний туризм», поскольку содержит меньше признаков.

Предметы, на которые распространяется данное понятие, составляют логический класс предметов. Логический класс – это такая совокупность предметов, которые имеют общие признаки, вследствие чего они выражаются общим понятием. Логический класс и объем соответствующего понятия совпадают. Например, класс реактивных самолетов, класс позвоночных животных, класс землеройных машин – эти совокупности однородных предметов составляют объем соответствующих понятий. Логические классы предметов бывают менее широкие и более широкие, ограниченные и безграничные. Так, класс химических элементов или класс грузовых автомобилей ограничены определенным числом, а класс деревьев – безграничен, ибо он включает все деревья, которые росли, растут и будут произрастать на нашей земле. Более широкий логический класс может включать в себя, другие, менее широкие. В такой трактовке более широкий класс называется высшим, подчиняющим менее широкие, низшие классы. К примеру, класс "частные науки" выше класса "гуманитарные науки", класс космических тел выше класса звезд и т.д. Следует иметь в виду, что если два общих понятия по своим объемам находятся в отношении подчинения, т.е. объем одного понятия входит в объем другого, тогда более широкое по объему понятие (подчиняющее) называется родовым. А подчиненное понятие выступает в качестве видового. Например, понятие "государство" будет родом, а понятие "Российское государство" – видом. Необходимо отметить, что "род" и "вид" - категории соотносительные.

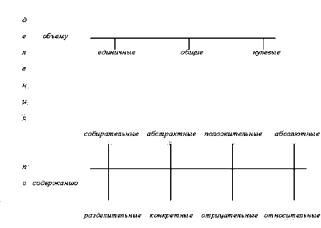

2. Виды понятий

|

В зависимости от содержания и |

объема понятия делятся на определенные виды, которые можно |

||

|

представить в виде схемы: |

|

|

|

|

Виды понятий |

|

|

|

|

По объему понятия делятся на единичные, общие (или универсальные) и нулевые (пустые). |

|||

|

. . Единичными называют понятия, в которых мыслится только один предмет (автор романа «Война и мир», |

|||

|

планета Юпитер и т.п.). |

|

|

|

|

. . Общими называют понятия, в которых мыслится множество предметов (столица, студент, государство и |

|||

|

т.п.). Если множество входящих в понятие предметов поддается учету, то такое понятие называют |

|||

|

регистрирующим (народный депутат России, участник Великой Отечественной Войны). |

|||

|

. . Нулевыми называют понятия, объемы которых представляют собой классыреально не существующих предметов |

|||

|

(леший,русалка,вечный двигатель). |

|

|

|

|

По содержанию понятия делятся на собирательные и разделительные, абстрактные и конкретные, положительные и |

|||

|

отрицательные,абсолютныеиотносительные. |

|

||

СобирательныеПонятия, обозначающие одно целое, группу, состоящую из однородных единиц |

(лес, группа туристов, |

футбольнаякомандаидр.) |

||

РазделительныеПонятия,содержаниекоторыхможноотнестиккаждомупредметуданного класса, |

который охватывается понятием (дерево, турист, футболист и др.) |

|||

Абстрактные Понятия, |

обозначающие признакиили качества предмета, взятые |

отдельноотсамогопредмета(синева,смелость, тождество, честность,времяидр.) |

||

КонкретныеПонятия, в |

которых мыслится предметилисовокупностьпредметовкак |

нечто |

самостоятельно существующее |

(книга,торт,ножницы,тучаидр.) |

ПоложительныеПонятия, служащие для обозначения наличности того или иного качества предмета |

(обычный, кудрявый, |

успевающий,веселыйидр.) |

ОтрицательныеПонятия, обозначающие, что данное качество у предмета отсутствует(необычный, |

некудрявый,неуспевающий,невеселыйидр.) |

|

Абсолютные не содержат никакого отношения к чему-либо другому учебник,фермер,цена,знакидр.) |

|

|

Относительные Понятия, которые кроме одного (правило, предмета, который они называют, предполагаютсуществованиедругогопредмета (родители-дети, учительученик, начальник-подчиненный, движение и покой, часть и целое и др.)

3. Отношения между понятиями

Понятия, как и все объекты действительности, находятся в определенных отношениях. Конкретные виды отношений устанавливаются в зависимости от содержания

и объема понятий, которые сравниваются. |

|

. • Несравнимыми называют те понятия, которые не имеют общих признаков (например, «солнечное затмение» и «стол», «душа» и «квадрат», «классическая |

|

музыка» и «карбюратор»). |

|

. . Сравнимыми называют те понятия, которые имеют |

общие признаки (например, «язык» и «французский язык», «экономист» и «работник банка»). |

Сравнимые понятия делятся на совместимые и несовместимые.. |

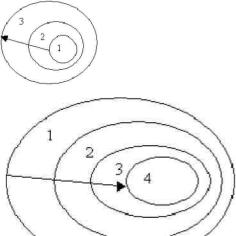

. Совместимые - это такие понятия, объемы которых совпадают полностью или частично. . . |

Несовместимые- это понятия, объемы которых не совпадают ни в одном элементе. Отношения между понятиями принято изображать с помощью «кругов Эйлера».

В отношении тождества находятся понятия, которые совпадают по объему, но различаются по содержанию. Например: «высший законодательный орган государственной власти» (А) и «парламент» (В); «Международный женский день» (А) и «8 Марта» (В)

В отношении пересечения (скрещивания) находятся понятия, которые по объему частично совпадают.

Содержание этих понятий различно. Например: «преподаватель» (А) и «физик» (В) (не все преподаватели являются физиками и не все физики – преподаватели); «философ» (А) и «скрипач» (В)

Вотношении подчинения находятся понятия, объем одного из которых входит в объем другого, составляя его часть. Например: «растение» (А) и «злак» (В); «знак» (А) и «нота» (В)

Вотношении соподчинения находятся два или более понятий, подчиненных общему родовому понятию. Например: «рыба» (А), «окунь» (В), «щука» (С);

«музыкальное произведение» (А), «соната» (В), «симфония» (С)

В отношении противоположности находятся такие понятия, содержание одного из которых не только исключает признаки другого, но и замещает иными несовместимыми признаками. Например: плюс и минус, добро и зло, любовь и ненависть,

красота и уродство.

В отношении противоречия находятся такие два понятия, у которых содержание одного отрицает содержание другого, не утверждая каких-либо иных признаков. Противоречащие понятия полностью исчерпывают объем известного класса

предметов, третьего понятия быть не может. Например: «здоровый» (А) – «не здоровый» (неА), «трус» (А) –«не трус» (не А); «банальный» (А) – «не банальный» (не-А).

Для несравнимых понятий нет ближайшего родового понятия, в объем которого они могли бы оба войти как координированные. Между ними нет ничего общего, на основании чего их можно было бы сравнить.

4. Логические операции с понятиями

Сознательное оперирование понятиями предполагает уяснение их содержания. Каждый научный термин (например, «цивилизация», «государство», «духовные силы») необходимо раскрыть, установить выраженное этим термином содержание понятия.

Операции с понятиями – это логические действия, которые приводят к образованию новых понятий. К числу таких логических действий относятся: обобщение, ограничение, определение и деление понятий.

Логические операции обобщения и ограничения основаны на принципе обратного отношения содержания и объема родовидовых понятий.

Обобщение – это логическая операция, посредством которой при сокращении содержания понятия расширяется его объем. Это процесс образования более общего понятия из менее общего. При этом понятие с большим объемом называют родом, а с меньшим – видом.

1.1. Автор романа «Луна и грош»

2.2. Английский писатель

3.3. Писатель

Ограничение – это логическая операция по сокращению объема понятия за счет расширения содержания. Это процесс образования менее общих понятий из более общих.

1.1 . Польскийчеловек

2.2. Польский музыкант

3. 3. ПольскиймузыкантXIX в.

4.4. Ф.Шопен

Определение- это логическая операция, которая раскрывает содержание понятия, либо устанавливает значение термина. Всякое определение отвечает на вопрос «Что это такое?». Понятие, содержание которогонадораскрыть,называетсяопределяемым;понятие,раскрывающеесодержание определяемого понятия - определяющим.

Взависимостиоттого,что определяется- сампредметилиегоимя-определения делятся на реальные и номинальные.

. . Реальным называется определение, раскрывающее существенные признаки самого предмета: например «Трапеция - четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другиенепараллельны».

. . Номинальным называется определение, посредством которого вводится новое имя (термин) как средство сокращения сложного описания: например «Сложные предложения, вкоторыходнопростоепредложение подчинено по смыслу другому и связано с ним подчинительнымсоюзом,называетсясложноподчиненным».

Реальныеопределенияотвечаютнавопрос,чтопредставляетсобойтотили иной предмет, номинальные - что обозначает то или иное слово (выражение). Распространеннымивидамиреальногоопределенияявляются:

. . генетическое определение;

. • определения через род и видовое отличие.

Вгенетических определениях указывается такой способ образования или способ происхождения определяемого предмета, который принадлежит только данному предмету и никакому другому (признак видового отличия). Пример: определения в математике или физике. «Жидкость есть тело, характеризующееся наличием определенного объема и отсутствием определенной формы». Родовое понятие – тело. Видовые отличия – отсутствие определенной формы и наличие определенного объема.

При определении через род и видовое отличие указывают на ближайшее родовое понятие, в объеме которого мыслится определенный предмет, и называют его отличительным признаком. Например: «Барометр – прибор для измерения атмосферного давления». Прибор – родовое понятие, измерение атмосферного давления – видовой признак

Впроцессе определения возможны ошибки. Чтобы их избежать, необходимо соблюдать правила определения.

1.1. Определение должно быть соразмерным, т.е. объем определяемого и определяющего понятия должны совпадать. При нарушении соразмерности определение будет слишком широким (например: «Логика – это наука о мышлении», где трудно отличить логику от психологии, физиологии, философии, которые тоже изучают мышление) или слишком узким (например: «Логика – это наука о формах мышления», где не учитывается, что формы мышления – это только часть предмета логики).

2.2. Определение не должно заключать в себе круга. Нарушение этого правила ведет к логической ошибке, которая называется «тавтология» (когда определяющее понятие повторяет определяемое): например, «Физика есть наука о физических явлениях».

3.3. Определение должно быть четким, ясным. Нарушение этого правила ведет к двусмысленности. Например: жизнелюб – это человек, который любит сам пожить

идругим не мешает.

4. 4. Определение не должно быть отрицательным. Отрицательное определение указывает, чем не является предмет, не указывая при этом, чем он является. Например: «Музыка - это не математика». В определении должны быть указаны не только отсутствующие признаки, но и его существенные, положительные. Например: диктатура есть уничтожение демократии (отрицательное), диктатура есть неограниченная власть, основанная на насилии (утвердительное). Однако это правило не распространяется на определение отрицательных понятий. Например: «Антипатия - это чувство неприязни, нерасположения».

4. 5. Нельзя допускать логические противоречия в самом определении. Так, например, понятия «отстающий» и «примерный» не могут относиться к характеристике одного и того же студента, так как они логически противоречивы.

Деление понятий - это логическое действие, посредством которого объем делимого понятия распределяется на подчиненные ему виды с точки зрения определенного основания деления. При этом общее и отличительное, как две стороны каждой вещи, находят свое раздельное проявление - в подчинении видовых понятий общему роду и в соподчинении их между собой.

От логического деления понятий следует отличать расчленение предмета на отдельные части. Например, оперу можно расчленить на увертюру, арию, хор и т.д., а в результате логического деления понятия «опера» мы получим: лирическая опера, драматическая опера, буффола (итальянская опера) и т.д.

Процесс логического деления опирается на определенные категории:

. • Делимое- понятие, объем которого подлежит делению. . . Члены деления - подмножества, которые получаются в результате деления исходного понятия.

. . Основание деления - признак, с точки зрения которого делится объем делимого понятия на соответствующие подмножества. Например: понятия бывают нулевые, единичные и общие (члены деления), основание - объем понятия; государства подразделяются на республику и монархию (члены деления), основание - формы правления.

В процессе деления понятия необходимо соблюдать правила, которые обеспечивают четкость и полноту деления.

1.1. Деление должно быть соразмерным. Объем делимого понятия должен быть равен сумме объемов членов деления. Соблюдение данного правила поможет избежать следующих ошибок: неполного деления и обширного деления. Например, утверждение «Часы бывают механические, электронные, песочные и наручные» будет широким, в нем понятие «наручные» - лишнее.

2.2. Деление должно проводиться по одному основанию. Ошибка, возникающая при несоблюдении данного правила, называется «подменой основания». Показателен пример из романа М.Шолохова: знаменитое обращение деда Щукаря «Уважаемые граждане и старушки». Здесь смешаны два основания: люди - граждане страны и старушки - женщины пожилого возраста.

3.3. Члены деления должны исключать друг друга (должны быть соподчиненными понятиями, не перекрещивающимися). Нарушение этого правила приводит к потере основания деления. Например, при классифицировании воин можно допустить логическую ошибку, сказав «войны бывают справедливые, несправедливые и захватнические». Захватнические войны относятся к числу несправедливых, и поэтому члены деления «несправедливые войны» и «захватнические войны» не исключают друг друга.

4.4. Деление должно быть последовательным, непрерывным. Нельзя переходить к подвидам, минуя видовые понятия. При несоблюдении данного правила теряются виды. Например, деление произведение музыкальное произведение лирическая опера, неправильное, так в нем пропущено понятие «опера» (произведение музыкальное произведение опера лирическая опера)