Klassichesky_tanets_-_Blok

.pdf

21

Но основа, на которой построен такой профессиональный танец, всегда одна: выворотность и прыжки. Выворот-ность — как анатомическая предпосылка для свободы виртуозного движения; прыжки — атавистическая первооснова первобытного культового танца, виртуозное исполнение которых выделило первых «искусников». Эти два признака, прослеженные в истории профессиональных танцовщиков, довели нас от античности до XIX века, до эпохи, когда сложился наш современный классический танец.

Но история же научает нас, что профессиональный танец никогда не оставался одинаковым, равным самому себе долгий отрезок времени; вечно в развитии, в эволюции, он насчитывает и отчетливые деления, отчетливые этапы, связанные с зарождением новой идеологии, с новой эпохой в искусстве. Всякий яркий период в театре, всякий яркий талант приносят свой танец. Мы не говорим про окраску исполнения. Мы говорим про технические приемы, про свой профессиональный, новый язык, построенный на тех же основах классической грамоты, но для предшественника звучащий большой ересью. Так же и класси-

ка.

Странно слушать в наше время, при так усилившемся, всестороннем понимании истории искусства-рассуждения о том, что танец сделал «колоссальные» успехи за сто лет, что мы ушли далеко вперед, и подобные вещи. А такие рассуждения не только кажутся естественными самим артистам, к ним охотно прибегают и солидные критики. Точно старичок Плещеев (автор популярной книги «Наш балет»), который в 1899 году утверждает, что, если бы его современницы Леньяни, Лимидо, Дель-Эра и Корнальба танцевали одновременно с Тальони, «имена их красовались бы на страницах истории балета рядом с Тальони, потому что далее хореографическое искусство по развитию техники идти не может»1.

Такие суждения неисторичны и опрометчивы. Во-первых, история сохраняет имена лишь тех художников, которые с очень большой яркостью вносят в искусство совершенно индивидуальную свою ноту. Во-вторых, всякий, кому доводилось хотя бы поверхностно касаться старых мемуаров или журналов, знает: нет такой эпохи, такого десятилетия, которое не считало бы, что «далее хореографическое искусство по развитию техники идти не может», чем именно в то время.

Уже одно это может излечить от желания соизмерять и устанавливать рекорды. А если подойти к вопросу серьезнее — можно взять пример с истории изобразительных искусств, где давно уже отказались от мысли устанавливать иерархию между художниками различных эпох. Прюньер взывает, чтобы этому примеру последовали и историки музыки: «Никогда не достаточно повторять: в искусстве нет прогресса. Это давно уже установлено для изобразительного искусства, но множество музыкантов воображает еще, что полифония XV века — стадия более низкая в той эволюции, которая подняла музыку до вершин классического искусства». На самом деле всякая эпоха искусства достигает кульминации, и затем начинается ее вырождение. «Нельзя установить никакой иерархии между Жоскеном, Палестриной, Лассо, Монтеверди, Бахом, Моцартом, так

1 Плещеев А. А. Наш балет. Спб., 1899, с. 2.

22

же, как между Ван-Эйком, Боттичелли, Винчи, Рафаэлем, Дюрером, Тицианом, Греко, Рембрандтом»...

Всякая эпоха искусства несоизмерима с какой-нибудь другой; всякая эпоха ищет в искусстве своего и совершенно своими, специфическими средствами. То, что в средние века было верхом искусства, вызывало насмешки в последующие эпохи, хотя бы у академиков конца XVII века. Но и эти академики стали объектом насмешек при рождении импрессионизма, а средние века и поняты и превознесены.

То, что в танце кажется верхом техники в 1899 году, повергло бы в ужас, а не привело в восторг зрителя эпохи Тальони. Грубая, в сорок лошадиных сил, залихватская виртуозная манера и за танец не была бы сочтена. Этих танцовщиц отправили бы на балаганы. Что же касается современных виртуозок — ихто просто уж отправили бы в приготовительный класс — без выворотности, без абсолютной правильности, надежности и устойчивости нельзя было появляться на сцене. Пусть делалось меньше, но делалось хорошо. У наших танцовщиков и танцовщиц в моде темпы, количественные рекорды, которые, конечно, замечательны — шесть-семь туров на пальцах. Но танец неправильный и растрепанный. Что же, значит, теперь танцуют хуже? Нет, значит, теперь танцуют совсем по-другому: не хуже, но и отнюдь не лучше. Сейчас нужен такой танец, он бьет по нервам спортивно настроенной публики, это танец своей эпохи; во времена Тальони был свой, обращенный к совершенно другому зрительному залу.

Мы не будем бахвалиться, как тот же Плещеев: «Прежде зрителя подкупали в балете по преимуществу красота и грация танцовщицы, а ныне требования возросли и необходима еще труднейшая техника»1.

Техника всегда была «труднейшей», только она была направлена на разное. Порою она выпирает, порою артистическое чутье почитает своим долгом и первейшей задачей скрывать технику. «Возросли» ли требования, раз зритель принимал во главе с Плещеевым и с удовольствием голый акробатизм «тридцати двух фуэте», по сравнению с временами Тальони, чуть что не горбатой, вовсе без «красоты и грации» в узком смысле слова, но с безукоризненным совершенством танцевавшей свои танцы; а танцы ее были воплощением всех передовых стремлений романтизма, почти философия, почти «платформа». Танцы же эти были «труднейшие» и с нашей точки зрения; предложите-ка даже нашим первым танцовщицам какое-нибудь адажио Тальони (которое надо исполнить без поддержки и не шатаясь): долгие вынимания ноги на II позицию, стоя на полупальцах, замирание в позе и т. п. Если делать такие вещи, как делала Тальони — не дрогнув, никакой техники не видно, одна легкость и непринужденность, но какая это головоломка для надежнейшего апломба! В исполнении же туров на пальцах, конечно, любая корифейка наша заткнет Тальони за пояс. Но лучше ли она танцует, чем Тальони?

Мы не будем говорить о том, как «улучшалась» техника, мы будем говорить о том, какие этапы она прошла, постараемся выявить кульминацию всякого этапа и его характерные черты.

Как мы увидим, классический танец сложился и выработал основы своей

1 Плещеев А. А. Указ. соч. , с. 2.

23

техники во Франции, которой и принадлежало первенство в области танца начиная с XVII до половины XIX века. Классический танец, как во всей Европе, так и в России, был в это время в полной зависимости от французовбалетмейстеров, насаждавших его и у нас вплоть до начала XX века. В первое же десятилетие этого века положение вещей-бурно повернулось и получилось совершенно обратное взаимоотношение. Дягилевские сезоны русского балета в Париже показали с 1909 года, что русская школа танца не только выработалась в самостоятельную разновидность классического танца, но по законченности и артистизму превышает все ныне существующие школы, что мировое первенство отныне принадлежит ей. Учителя и ученики поменялись местами1.

Чтобы легче разбираться в исторической последовательности, удобно бывает найти определенные этапы, пусть даже порою несколько схематические. Поэтому мы считаем небесполезным в помощь читателю предложить те схемы деления истории французского танца, которые служили нам в работе. Мы предполагаем, что читателю известно основное право всякого исследователя строить себе в помощь рабочие гипотезы. В процессе работы они могут отпасть, видоизмениться или найти себе подтверждение и тогда уже получить закономерность теории. «Людскому уму мало одних частностей: необходимы сперва систематические обобщения, т. е. классификация, разделение общего; потом нужны законы, т. е. формулированные соотношения различных изучаемых предметов и явлений; наконец, необходимы гипотезы и теории или тот класс соображений, при помощи которых из одного или немногих допущений выясняется вся картина частностей, во всем их разнообразии. Если еще нет развития всех или хоть большей части этих обобщений — знание еще не наука, не сила, а рабство перед изучаемым. А потому не бойтесь обобщений»2. Наука о танце и его истории еще очень далека от возможности стройных, закономерных построений. Мы все еще только собираем факты. Поэтому,. повторяем, пока что мы предлагаем лишь гипотезы, но считаем их удобными и в работе и для понимания всего процесса развития техники танца.

В первой табличке мы даем наше рабочее, условное деление французской школы танца на четыре этапа. Под названием Ф I старофранцузская школа мы подразумеваем то состояние французской школы танца, которое непосредственно предшествует французской революции и служит основньм стержнем и в дальнейшем, претерпевая соответствующие и далее указанные изменения. Кульминация этого этапа — танец Огюста Вестриса, его конденсированная в одно понятие характеристика — «чувственное очарование».

ФРАНЦУЗСКАЯ ШКОЛА

Ф I |

1660— |

Старофранцузская |

Вестрис |

Чувственное очарование |

|

1795 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1Об этом подробно см.: Troy, Kinney and West Troy, Margaret. The Dance; its place in dance and life. N. Y

,1935; а также объявления об уроках любого журнала, хотя бы в «Dancing Times», из которых видно, что преподавание во всех крупных школах ведется бывшими артистами русского балета.

2Менделеев Д. И. Письма о заводах. — «Новь». Спб., 1885, № 10, с. 246.

|

|

|

|

24 |

|

|

|

|

|

Ф11 |

1795— |

Ампирность |

Блазис |

Геометричность |

|

1827 |

|

|

|

|

|

|

|

|

ФШ |

1827— |

Тальонизм |

Т + Ф I + t |

II Артистичность, ин- |

|

1850 |

|

|

тимность |

|

|

|

|

|

Ф IV |

1850 |

Современная |

Ф III + И II |

Эпигонская смешанность |

|

|

|

|

|

|

ИТАЛЬЯНСКАЯ ШКОЛА |

|

|

|

|

|

|

|

|

И1 |

XVIII— |

Староитальянская |

Фоссано, Барбе- |

Sauteurs |

|

до 1837 |

|

рина |

|

|

|

|

|

|

ИИ |

1837 |

Новоитальянская |

Блазис |

Техницизм |

Второй этап — Ф II ампирность — это доведенное до крайнего предела видоизменение, которое французская школа испытала в период революции; воплощение свое оно нашло в Блазисе, отличительная черта — геометричность.

ФI продолжала жить рядом с Ф II. Обе эти разновидности легли в основу танца гениальной новаторши Тальони; она и создала Ф III — тальонизм, основные черты которого артистичность и интимность.

Ф IV — современное состояние французской школы танца, явление вполне эпигонское, лишенное самостоятельности.

Развитие итальянской ученой школы танца в эпоху Возрождения мы в таблице опускаем, так как ее достижения целиком влились и потонули в Ф I.

Мы называем И I, староитальянской школой, театральный итальянский танец, существовавший в XVIII веке и представлявший смесь профессиональных виртуозных традиций и французских танцевальных форм. Танцовщики этого периода фигурируют во Франции под названием sauteurs (прыгуны), танцуют неправильно, но чрезвычайно сильно.

И II, новоитальянской школой, мы называем школу, образованную в Милане Блазисом. Дальнейшие подробности обо всех этих разновидностях читатель встретит по ходу изложения.

Для русской школы нам служила большая подробная схематическая таблица. Но она построена на слишком узких признаках, которые, правда, очень помогли в работе, но все же не имеют достаточной исторической объективности. Поэтому более детальной схематизации, чем наше деление на главы, мы не предложим читателю. Хронологически наше деление также произвольно, но удобно: после XVIII века деятельность Дидло и первая русская школа (1801— 1831), следующий этап до приезда Петипа (1831—1848), вторая русская школа до вступления в труппу Чеккетти (1848—1888), главенство влияния Чеккетти до «Шопенианы» (1888—1908) и от Фокина до современности.

В заключение несколько неизбежных слов к читателю — о форме нашей работы. Мы ставим себе очень узкие рамки: только факты, помогающие вскрыть технику профессионального танцовщика и отыскать этого танцовщика в театре какой-нибудь эпохи, находят здесь свое место. Мы предполагаем у читателя не только знакомство с историей театра, умение ее увязать и с прочими отраслями искусства и с социальной жизнью эпохи, мы предполагаем еще и

25

знакомство с историей танца в том виде, в каком она излагается у популярных Vuillier, De Menil, Худекова и т. д., — некоторое знание форм и бытовых и театральных танцев. Если бы мы поставили себе задачей увязать нашу тему со всеми явлениями искусства и жизни, с которыми увязан всякий отдельный шаг искусства, мы не могли бы достаточно отчетливо отмежеваться в своей теме и достаточно резко поставить акценты на тех фактах, которые считаем полезным осветить в данную минуту. Нам кажется важным подчеркнуть, что историю классического танца следует искать в истории профессионала танца и в истории его техники и что эту историю построить возможно.

Если бы этому первому опыту посчастливилось вызвать интерес к теме и будут сообщены новые факты, тогда накопившийся материал можно будет влить в общую историю театра и дать ему должное и полное толкование. Мы только прорубаем просеки, эксплуатация лесных богатств — впереди.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ДО БАЛЕТА

МИМЫ

Natura non fecit saltus.

Leibniz1

«С берегов отдаленных морей, из мира эллинской культуры, шествуют к нам пестрые вереницы каких-то странных людей» — так начинает Фараль свой рассказ о мимах, и в ритме фразы есть размах и перспективы, свойственные истории этих пестрых и «странных людей». Постоянно в пути, из города в город, из страны в страну — исконный уклад жизни мимов. Благодаря «портативности» их профессии мимы меньше других профессионалов пострадали от потрясений во времена падения Римской империи и с легкостью перекинули-свою деятельность в страны, давшие им более спокойную арену для .выступлений. «Миму было безразлично, где давать свои представления и перед кем; если язык был непонятен варвару, понятна была вся жестикуляционная сторона, как некогда диким римлянам, к которым пришли греческие мимы»2. Так постепенно разнесли они по всей Европе, вплоть до далекой Киевской Руси3, технику той низовой театральной культуры, профессионалами которой мимы в ту пору были. Если же вспомнить, что танец входил в профессию мимов самым центральным образом, для нас явится совершенно насущным вопросом выяснить, что мы знаем об искусстве мимов, что мы знаем о технике их танца. Таким путем мы попытаемся нащупать почву для суждения о том, получили ли мы через мимов что-нибудь из античного танца и опирается ли в какой-нибудь мере техника театрального танца новейших времен на технику танца античного.

1 Природа не делает скачков.

26

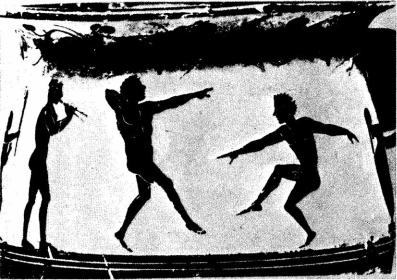

Танцоры-прыгуны.

Роспись арибалла, конец VI в. до н. э. Берлин, Гос. Музей

Какое громадное место в жизни Греции занимал танец — хорошо известно; многие писатели античности посвящают ему страницы и целые трактаты, бесчисленны изображения танцующих в скульптуре и на вазовой живописи. Весь этот материал широко использован и исследован, и новейшая литература об античном танце обширна; начиная с XVII века серьезные исследования следуют одно за другим. И тем не менее о профессиональном танце можно извлечь из всей этой груды материала очень и очень скудные сведения. Это не может нас удивлять, как бы ни было досадно: ни один из исследователей греческого античного танца не брал своей темой виртуозный профессиональный танец. Все исследования посвящены античному танцу в совокупности — от культовых общественных до низовых народных танцев, и если танцы театральные находят свое освещение, то это преимущественно танцы хороводной трагедии и комедии, а для позднейших времен —танцы пантомимические. Виртуозное же исполнительство профессионалов затрагивается всегда мимоходом; и даже такой основной и блестящий специалист, как Морис Эмманюэль4, говорит о нем чуть что не с пренебрежением, как об «орхестрике из-под палки»5 и спешит перейти к танцам «свободных граждан».

27

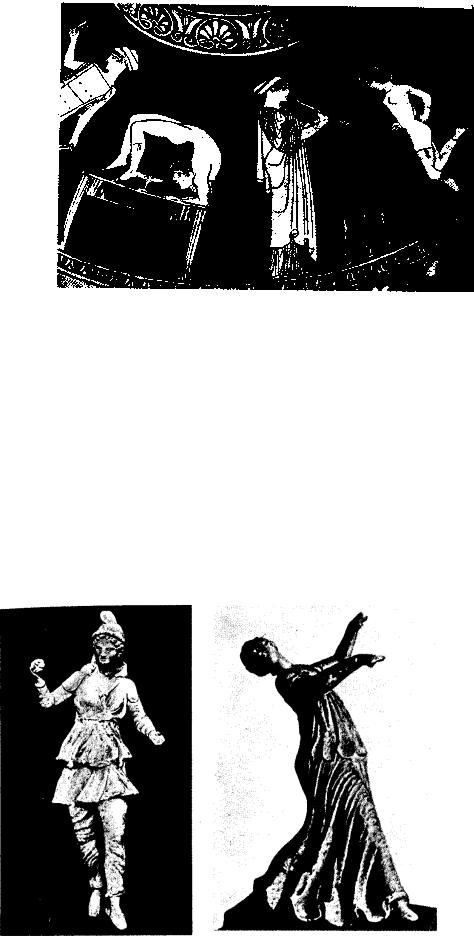

Танцовщицы и акробатки.

Роспись гидрии, работа мастера круга Полигнота, ок. 430 г. до н. э. Нац. Музей

Последним крупным трудом по истории греческого античного танца является книга Луи Сешана, вышедшая в Париже в 1930 году, — сводка всей предшествующей работы. Сешан давно уже занят греческим танцем; опирающаяся на эти знания, его книга прекрасно знакомит с танцами Греции в целом. Хотя он несколько больше других останавливается на профессионалах, он все же, к сожалению, не интересуется их историческим путем. Такой пробел очень существен: необходимо твердо знать этот путь, чтобы не упустить из рук ту нить, которая выведет нас из глуби веков в более легко обозримые, ближе к нам лежащие времена. Но этот пробел мы постараемся заполнить по другим источникам7.

Танцовщица. |

Вакхический танец |

Терракотовая статуэтка, |

Терракотовая статуэтка, |

из Мирины, III—II вв. |

ок. 330 г. до н. э. |

28

до н. э. Париж, Лувр |

Париж, Нац. библиотека |

Таким образом, приходится с грустью констатировать, что тема нашей первой главы еще не приведена в порядок научными трудами пишущих об античном танце филологов и археологов; у одного придется черпать факты о форме театрального танца, у другого факты бытовые и т. д. Сводя их в одно, придерживаясь величайшей осторожности в умозаключениях, все же рискуешь впасть в ошибки. Это совершенно не страшно: как мы уже говорили и повторим не раз, цель этой работы — привлечь внимание искусствоведческой мысли к определенным участкам в истории танца. Пусть наши ошибки вызовут суровую и доказательную критику: «правда легче возникает из ошибки, чем из неопределенности», — говорит Бэкон.

По мнению последних советских исследователей, писавших о критомикенской культуре, искусство ее есть искусство самодеятельное8. Самодеятельными искусниками, следовательно, должно считать и всех исполнителей танцев и акробатических трюков, в таком изобилии представленных как на фресках, так и на разных печатях и прочих предметах, художественно трактованных. Это все изображения акробатических приемов, связанных с тавромахией, с дрессировкой и укрощением быков. Везде изображен обнаженный акробат «в коротком критском переднике» (по виду — в коротких трусах, как мы сказали бы), перепрыгивающий через спину животного, иногда держась за его рога, иногда делая так называемый «каскад»: отдавшись руками от спины быка, акробат перекидывается через него, сделав в воздухе поворот вниз головой. Наряду с мужскими встречаются и женские фигуры, почти в равном количестве. Особенно эффектна акробатка на кубке из Вафио9.

Рельеф золотого кубка из Вафио

ок. 1500 г. до н. э. Афины, Нац. Музей

В то время как ее товарищ изображен уже падающим на землю, она про-

29

должает удерживаться в самой рискованной позе на голове разъяренного быка, пытающегося ее сбросить: за один рог быка она зацепилась ногами, как за трапецию, и повисла головой вниз, развевающимися локонами почти касаясь земли. По указанию Анджело Моссо, следует считать акробаткой и фигуру в знаменитой тиринфской фреске; эта фигура в большей своей части попорчена, остался один контур, но белый цвет раскраски уцелевших частей указЬшает на то, что изображена женщина, для мужчины был бы применен красный цвет10.

Акробат на быке.

Изображение на золотом перстне-печати с о. Крит, ок. 1500 г. до н. э.

Интересно, что Шлиман, археолог, обладавший гениальной интуицией, пишет под воспроизведением этой фрески, открытой им в Тиринфе: «Человек, танцующий на быке». А изображает фреска все ту же акробатическую фигуру, выдерживающую неустойчивое равновесие на спине галопирующего быка. Описание этой фигуры у Шлимана таково:

«Он (человек) опирается на спину быка правым коленом, так что лишь самое колено и концы пальцев касаются спины. Другую ногу он вытянул далеко назад и так высоко, что пятка почти достигает верхнего края фрески. В этой неестественной позе он удерживается благодаря тому, что захватил правой рукой рог быка; левая рука прижата к груди»". Мощный бег быка, порыв в фигуре человека — все создает на первый взгляд впечатление акробатического представления. Но определение Шлимана совершенно не случайно — ниже мы постараемся разобраться в том, как следует вообще относиться к понятию акробатика, когда мы говорим об акробатике древней.

Прекрасно сохранилась фреска Кносского дворца, ныне в музее в Кандии12. В представлении участвуют три акробата — две женщины и мужчина. Одна из акробаток схватила скачущего быка за рога, акробат в это время перекидывается через его спину, а другая акробатка за спиной быка с вытянутыми вперед руками стоит высоко на полупальцах или же, может быть, заканчивает еще в воздухе прыжок. Тогда мы имели бы такой акробатический трюк: все трое по очереди перекидываются через спину скачущего быка, оттолкнувшись

30

от его рогов.

Игры с быком.

Фреска дворца в Кноссе на о. Крит, 1500—1450 гг. до н. э. Гераклион, Музей

Чисто танцевальные изображения, найденные при раскопках на Крите, дают нам понятие о танцах ритуальных, связанных с культом священного дерева, и как бы они ни были выразительны и интересны, .нам они не нужны, так как мы и далее будем придерживаться лишь того материала, который помогает осветить нашу тему — историю профессионала танца.

Нельзя только обойти молчанием изображения на печати двух танцующих женщин: их испанская ухватка, вся поза, положение рук прямо поражают. Впоследствии они нам вспомнятся.

Мы коснулись и этих первых знакомых нам по изображениям театральноакробатических зрелищ только для освещения дальнейших этапов нашего изложения. Не раз придется нам вспомнить акробатический элемент, входящий как основа в деятельность доисторического лицедея. Бытовая его физиономия совершенно неясна, мы с ним расстаемся и переходим к временам, когда в показаниях многочисленных литературных источников найдем уже заведомо профессиональных деятелей мирового театра, которые издавна наводнили весь античный мир.

В различных местностях они носили различные наименования, но сущность их деятельности, в своем многообразии, одна: профессионалы низших родов сценических забав. Впоследствии мимы —надолго утвердившееся их имя. Это — «скоморохи, клоуны, акробаты, жонглеры»" и — важнейшее для нас — буффонные плясуны. Они выступали на площадях, на праздниках, на ярмарках — вот их стихия, в которой мы впервые знакомимся с ними более подробно и куда они, как мы увидим, вернутся вновь, испытав целые столетия популярности и успехов в значительно более высоких сферах театра и жизни, но, конечно, никогда не исчезая с этой исконной своей арены. Хотя бы описанный у Апулея бродячий уличный фокусник", который относится ко II веку н. э. — эпохе, когда мимы давным-давно уже участвовали в качестве актеров в комедийных представлениях на настоящем театре. Краткий обзор истории мимов в античности мы относим к концу главы, а сейчас попытаемся собрать все наличные сведения, чтобы по возможности конкретно себе представить, каков мог быть танец в среде этих столь разнообразных виртуозов.