- •Министерство образования и науки республики казахстан

- •1 Учебная программа дисциплины – syllabus

- •Выписка из учебного плана

- •1.6 Краткое описание дисциплины:

- •Виды занятий и сроки их выполнения

- •1.7 Список литературы

- •Календарный график сдачи всех видов контроля

- •1.9 Политика и процедура курса

- •2 Содержание активного раздаточного материала

- •2.1 Тематический план курса

- •2.2 Конспект лекционных занятий

- •Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ:

- •2.3 Планы практических занятий

- •1. Определение категории опасности предприятий (коп) по степени воздействия на атмосферу.

- •2. Установление списка приоритетных примесей в атмосфере.

- •3. Определение опасности загрязнения атмосферы от выбросов предприятия и опасной скорости ветра для рассеивания загрязняющих веществ.

- •4. Расчет предельно допустимого выброса (пдв) загрязняющих веществ в атмосферу.

- •5. Расчет максимальной приземной концентрации См от одиночного стационарного источника.

- •6. Расчет допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах (дКст.) и предельно допустимого сброса пдс.

- •7. Определение класса опасности промышленных отходов.

- •2.4 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (срсп)

- •2.5 Планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов (срс)

- •2.7 Тематика письменных работ (рефератов) по курсу

- •2.8 Тестовые задания для самоконтроля

- •2.9 Экзаменационные вопросы по курсу

- •Глоссарий

- •«Экология и устойчивое развитие»

- •Редактор Техн. Редактор Протокол заседания кафедры№ 1 "16" сентября 2011 г.

Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ:

- предприятия первого класса – 2000 м (по СН 245-71 - 1000 м);

- предприятия второго класса – 1000 м (500 м);

- предприятия третьего класса – 500 м (300 м);

- предприятия четвертого класса – 300 м (100 м);

- предприятия пятого класса – 100 м (50 м).

Основная литература: 2 [264 – 287]; 3[112-114]; 4 [109-123]

Дополнительная литература: 2 [156-158]

Контрольные вопросы:

Какие методы применяются для очистки воздуха от пыли?

Что представляют собой рукавные фильтры?

Какое оборудование применяют для тонкой очистки от пыли?

Какие аппараты применяют для очистки воздуха от газов?

Что называется санитарно-защитной зоной (СЗЗ)?

Тема лекции 11 – Охрана водных ресурсов. Строение гидросферы. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод. Классификация сточных вод. Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Методы очистки сточных вод. Оптимизация водопотребления и рациональное водопользование.

Гидросфера – водная оболочка Земли, включающая океаны, моря, реки, озера, подземные воды и ледники, снежный покров, а также водяные пары в атмосфере. Гидросфера Земли на 94% представлена солеными водами океанов и морей, более 75% всей пресной воды законсервировано в полярных шапках Арктики и Антарктиды (табл. 11.1).

Таблица 11.1

Распределение водных масс в гидросфере Земли

|

Часть гидросферы |

Объем воды, тыс. км3 |

Доля в общем объеме вод, % |

|

Мировой океан |

1 370 000 |

94,1 |

|

Подземные воды |

60 000 |

4,1 |

|

Ледники |

24 000 |

1,7 |

|

Озера |

280 |

0,02 |

|

Вода в почве |

80 |

0,01 |

|

Пары атмосферы |

14 |

0,001 |

|

Реки |

1,2 |

0,0001 |

Водная среда используется для лова рыбы и других морепродуктов, сбора растений, добычи подводных залежей руды (марганца, никеля, кобальта) и нефти, перевозки грузов и пассажиров. В производственной и хозяйственной деятельности человек применяет воду для очистки, мытья, охлаждения оборудования и материалов, полива растений, гидротранспортировки, обеспечения специфических процессов, например выработки электроэнергии и т.п.

Простота процесса затопления по сравнению с другими видами захоронения, недоступность глубин для человека и кажущаяся изолированность воды привели к тому, что человечество активно использует водную среду для сброса отходов производства и потребления. Интенсивное антропогенное загрязнение гидросферы ведет к серьезным изменениям ее геофизических параметров, губит водные экосистемы и потенциально опасно для человека.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод. Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ.

Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органо-лептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.

Главные загрязнители вод. Установлено, что более 400 видов веществ могут вызвать загрязнение вод. В случае превышения допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей вредности: санитарно-токсикологическому, общесанитарному или органолептическому, вода считается загрязненной.

Различают химические, биологические и физические загрязнители. Среди химических загрязнителей к наиболее распространенным относят нефть и нефтепродукты, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества), пестициды, тяжелые металлы, диоксины и др. Очень опасно загрязняют воду биологические загрязнители, например, вирусы и другие болезнетворные микроорганизмы, и физические – радиоактивные вещества, тепло и др.

Основные виды загрязнения. Наиболее часто встречается химическое и бактериальное загрязнение вод. Значительно реже наблюдается -радиоактивное, механическое и тепловое загрязнение.

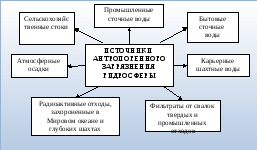

Основные источники загрязнения поверхностных и подземных вод. Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными факторами. К основным из них относятся: 1) сброс в водоемы неочищенных сточных вод; 2) смыв ядохимикатов ливневыми осадками; 3) газодымовые выбросы; 4) утечки нефти и нефтепродуктов. Основные источники антропогенного загрязнения гидросферы представлены на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1 Источники антропогенного загрязнения гидросферы

Классификация сточных вод. Промышленные предприятия потребляют большие количества чистой (свежей) воды. Она используется в производственном цикле, на вспомогательных участках, для бытовых целей. Вода может быть средой для проведения химических реакций, охлаждающим агентом в теплообменной аппаратуре, ее используют для мытья полов, оборудования. Взаимодействуя с химическими веществами в технологическом цикле, вода, в конечном счете «обогащается» и превращается в сточную воду.

Выделяют следующие группы сточных вод: производственные (ПСВ), бытовые (включая хозфекальные) – БСВ и атмосферные (АСВ). Последние формируются за счет атмосферных осадков (дождь, снег), поступающих на территорию предприятия. В зависимости от содержания в них химических веществ АСВ могут быть или сильно загрязненными, или содержащими загрязняющие вещества в небольших количествах. Производственные сточные воды также можно разделить на две большие группы: содержащие загрязняющие вещества и условно чистые. Первая группа должна быть подвергнута очистке на специальных сооружениях, так называемых станциях химической очистки. Вторая группа может быть использована в цикле оборотного водоснабжения.

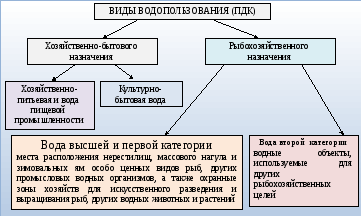

Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Оценивая сточные воды, сбрасываемые в водные источники, важно учитывать вид водопользования этого источника. Различают хозяйственно-питьевые и культурно-бытовое водопользование, рыбохозяйственное, промышленное, сельскохозяйственное. Состояние воды оценивается тремя группами показателей: санитарно-токсикологическими, общесанитарными и органолептическими. По каждой группе выявляется критический лимитирующий показатель (лимитирующий показатель вредности – ЛПВ). Общелимитирующим считается лимитирующий показатель той группы, которая является определяющей с точки зрения категории водопотребления – водопользования.

Рисунок 11.2. Виды водопользования и ПДК водных объектов

Существует общие требования к составу и свойствам воды, соблюдение которых обязательно.

Под ПДК природных вод подразумевается концентрация индивидуального вещества в воде, при превышении которой она непригодна для установленного вида водопользования.

ЛПВ создает некоторый запас надежности по двум другим признакам вредности. В перечне ПДК (СанПиН 4630-88) всегда указываются ЛПВ, а также класс опасности вещества: от чрезвычайно опасных (1-й класс) до малоопасных (4-й класс).

Кроме того, одно и то же вещество для водоемов, используемых для нужд населения, может нормироваться по одному ЛВП, а для рыбохозяйственных – по-другому. Если водоем используется для нескольких видов водопользования, то в качестве ПДК выбирается самая низкая, т.е. самая жесткая предельно допустимая концентрация вещества.

При

сбросе в водоемы нескольких загрязняющих

веществ и от нескольких источников

действует то же правило, что и при выбросе

нескольких загрязнении в атмосферу:

сумма отношений концентрации веществ,

нормируемых по одинаковому ЛПВ и

относящихся к 1-му и 2-му классам опасности,

к их ПДК не должна превышать единицы:

![]()

где Сi- концентрации отдельных веществ, нормируемых по одинаковому ЛПВ 1-го и 2-го классов опасности; ПДК - предельно допустимые концентрации суммируемых веществ соответственно.

Методы очистки сточных вод. Выделяют механические, химические, физико-химические и биологические методы очистки, а также методы захоронения сточных вод.

Механические методы очистки сточных вод. Традиционно в группу методов механической очистки включают процеживание (решетки, сита), отстаивание (песколовки, отстойники – горизонтальные, вертикальные или радиальные и осветлители), осветление во взвешенном слое осадка (осветлители), фильтрование (фильтры с сетчатыми элементами – микрофильтры и барабанные сетки) и фильтры с фильтрующим зернистым слоем), центробежные методы (гидроциклоны и центрифуги).

Химические методы очистки сточных вод. Существуют следующие методы нейтрализации: взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод (если они имеются на данном предприятии); нейтрализация реагентами; фильтрование через нейтрализующие материалы (наиболее часто кислые сточные воды фильтруются через основные агенты: известняк СаСО3, доломит СаСО3∙MgCО3, магнезит MgCО3 и т. д.).

Физико-химические методы очистки сточных вод. Из этой группы методов наиболее распространенными являются флотация и коагуляция.

Процесс флотации состоит в том, что молекулы нерастворенных частиц прилипают к пузырькам воздуха и всплывают вместе с ними на поверхность воды во флотационных установках. Для повышения эффекта флотации в воду вводят реагенты.

Коагуляция. Метод заключается в том, что к сточной воде добавляют реагенты – коагулянты – известь, сульфаты железа и алюминия, способствующие быстрому выделению из нее мелких взвешенных частиц, которые при простом отстаивании не осаждаются. Взвеси вместе с коагулянтом осаждаются в отстойных бассейнах.

Для ускорения процесса хлопьеобразования, имеющего место при коагуляции мелкодисперсных примесей, к сточной воде добавляют некоторые высокомолекулярные вещества, называемые флокулянтами (поливиниловый спирт, полиакрилонитрил, полиакрилат натрия, поли-этиленимин).

Среди других физико-химических методов можно выделить электрохимические (электроэкстракцию, электрофлотацию и др.). сорбционные, включая ионообменные методы, большую группу термических процессов (дистилляцию, ректификацию, эвапорацию перегонку с паром), мембранные процессы. Все перечисленные методы не являются универсальными. Они используются, как правило, в системах локальной очистки. В своем большинстве они энергоемки и имеют ограничения по производительности.

Биологические методы очистки сточных вод. Методы основаны на способности микроорганизмов использовать в качестве питательного субстрата многие органические и некоторые неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах.

Биологическая очистка сточных вод может производиться в аэробных (аэротенки, биофильтры) или анаэробных условиях (метантенки, ферментаторы).

К сооружениям биологической очистки относят также биологические пруды – искусственно созданные неглубокие водоемы для биологической очистки сточных вод, основанной на тех же процессах, которые происходят при самоочищении водоемов.

Захоронение сточных вод. Высококонцентрированные и токсичные сточные воды промышленности, для которых еще не разработаны достаточно эффективные и экономичные методы, – могут быть захоронены в глубоких подземных горизонтах. Сточные воды, закачиваемые в подземные пласты, не должны содержать большого количества взвешенных и коллоидных частиц, жиров, масел и т. п.

Оптимизация водопотребления и рациональное водопользование. Основными путями уменьшения количества и загрязненности сточных вод являются: разработка и внедрение безводных технологических процессов, усовершенствование существующих технологических процессов, разработка и внедрение совершенного оборудования, внедрение аппаратов воздушного охлаждения, повторное использование очищенных сточных вод в оборотном водоснабжении.

Важнейшая и наиболее сложная проблема – защита поверхностных вод от загрязнения, для чего предусматриваются следующие экозащитные мероприятия: агролесомелиорация и гидротехнические мероприятия. С их помощью можно предотвращать эвтрофикацию озер, водохранилищ и малых рек, возникновение эрозии, оползней, обрушение берегов, уменьшить загрязненный поверхностный сток; создание на водном объекте водоохранных зон, ширина которых на реках составляет от 0,1 до 1,5-2,0 км, включая пойму реки, террасы и береговой склон. Их назначение – предотвратить загрязнение, засорение и истощение водного объекта. В пределах этих зон запрещается распашка земель, выпас скота, применение ядохимикатов и удобрений, строительные работы и др.

Основные мероприятия по защите подземных вод заключаются в предотвращении истощения запасов подземных вод (регулирование режима водозабора подземных вод; рациональное размещение водозаборов по площади; определение величины эксплуатационных запасов как предела их рационального использования; введение кранового режима эксплуатации самоизливающихся артезианских скважин и др.) и защите их от загрязнения.

Меры борьбы с загрязнением подземных вод подразделяют на: 1) профилактические и 2) специальные, задача которых – локализовать или ликвидировать очаг загрязнения, заключающиеся в изоляции источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта (завесы, противофильтрационные стенки), а также на перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа.

Важнейшей мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов является устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО). Это территории вокруг источников централизованного питьевого водоснабжения, создаваемые для исключения возможности загрязнения подземных вод. Состоят они из трех поясов.

Основами Экологического кодекса РК и водного законодательства запрещены проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию предприятий, не обеспеченных водоочистными устройствами. Сброс отработанных вод допускается только с разрешения органов, контролирующих качество воды.

Предусматривается ответственность за нарушение правил пользования водами (уголовная, административная, гражданско-правовая и возмещение убытков).

Основная литература: 1 [453-468], 2 [202 –237], 3 [124-179], 3 [165-270]

Дополнительная литература: 1 [92-95], 1 [114-118, 158-161]

Контрольные вопросы:

Определите место водных ресурсов в структуре природных ресурсов.

В чем заключается опасность загрязнения вод?

Какие меры по охране вод Вам известны?

Назовите основные виды загрязнения подземных вод?

Назовите основные источники загрязнения подземных вод.

Тема лекции 12 – Охрана почв. Почва, ее строение и загрязнение. Основные виды антропогенного воздействия на почву и мероприятия по защите почв. Нормирование и контроль загрязнения почв.

Почва, ее строение и загрязнение. Особую важность для человека представляет земная поверхность литосферы. Почва (педосфера) – верхний слой земной коры – образована из материнской горной породы, живых организмов (и в первую очередь из растений) под влиянием климата, бактерий, рельефа и возраста страны.

Почва – гигантская экологическая система, оказывающая решающее влияние на всю биосферу. Главный ее компонент – гумус. В нем непрерывно происходят биологические процессы и химические реакции, создающие условия для растительности и накопления биомассы.

Почва состоит из 4 частей: твердая (минеральная – песок, глина), жидкая, газообразная часть и живые организмы от детритофагов до редуцентов, разлагающих детрит до гумуса.

С точки зрения экологии почва это биокосное вещество. Почва важнейший биологический агент (адсорбент) и нейтрализатор загрязнений. Микроорганизмы, обитающие в почве играют важнейшую роль в минерализации остатков органики, поддержании самоочищающей способности биосферы, в обеспечении круговорота веществ и энергии, что является важнейшим условием обеспечения экологического равновесия в биосфере.

В своем развитии и формировании почвы проходят несколько этапов. Молодые почвы являются обычно результатом выветривания материнских горных пород или переноса отложения осадков (например, аллювия). На этих субстратах поселяются микроорганизмы, лишайники, мхи, травы, мелкие животные. Постепенно внедряются другие виды растений и животных, состав биоценоза усложняется, между минеральным субстратом и живыми организмами возникает целая серия взаимосвязей. В результате формируется зрелая почва, свойства которой зависят от исходной материнской породы и климата. Процесс развития почвы заканчивается, когда достигается равновесие, соответствие почвы с растительным покровом и климатом, то есть возникает состояние стабильности.

Таким образом, изменения почвы, происходящие в процессе ее формирования, напоминают сукцессионные изменения экосистем.

Типы почв очень разнообразны. Различают тундровые и подзолистые почвы хвойных лесов, бурые и серые – лиственных, черноземы и каштановые – степей, бурые и серо-бурые – пустынь. Одно из важнейших свойств любой почвы – ее структурность, т. е. степень образования комочков в почве, их размер и количество.

Основные виды антропогенного воздействия на почву и мероприятия по защите почв. Основные виды антропогенного воздействия на почву следующие: эрозия (ветровая и водная), загрязнение, вторичное засоление и заболачивание, опустынивание, отчуждение земель для промышленного и коммунального строительства.

Эрозия почв (от лат. erosion – разъедание) – разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровой эрозией или дефляцией) или потоками воды (водной эрозией).

Настоящим бичом земледелия в мире остаются водная эрозия (ей подвержен 31% суши) и ветровая эрозия (дефляция), активно действующая на 34% поверхности суши.

Эрозия оказывает существенное негативное влияние на состояние почвенного покрова, а во многих случаях разрушает его полностью. Падает биологическая продуктивность растений; снижаются урожаи и качество зерновых культур и др.

Поверхностные слои почв легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений-токсикантов пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Различные почвенные загрязнения, большинство из которых антропогенного характера, можно разделить по источнику их поступления в почву:

с атмосферными осадками. Многие химические соединения, попадающие в атмосферу в результате работы предприятий, затем растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву;

осаждающиеся в виде пыли и аэрозолей. Твердые и жидкие соединения при сухой погоде обычно оседают непосредственно в виде пыли и аэрозолей. Такие загрязнения можно наблюдать визуально, например, вокруг котельных зимой снег чернеет, покрываясь частицами сажи;

при непосредственном поглощении почвой газообразных соединений. В сухую погоду газы могут непосредственно поглощаться почвой, особенно влажной;

с растительным опадом. Различные вредные соединения в любом агрегатном состоянии поглощаются листьями через устьица или оседают на поверхности. Затем, когда листья опадают, все эти соединения поступают опять-таки в почву.

Основные загрязнители почв: пестициды (ядохимикаты), минеральные удобрения, отходы и отбросы производства, газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, нефть и нефтепродукты.

Засоление почв ослабляет их вклад в поддержание биологического круговорота веществ. Исчезают многие виды растительных организмов, появляются новые растения-галофиты (солянка и др.). Уменьшается генофонд наземных популяций в связи с ухудшением условий жизни организмов, усиливаются миграционные процессы.

Заболачивание почв наблюдается в сильно переувлажненных районах, ухудшает агрономические свойства почв и снижает производительность лесов.

Опустынивание – это процесс необратимого изменения почвы, растительности и снижения биологической продуктивности, который может привести к превращению территории в пустыню.

Почвенный покров агроэкосистем необратимо нарушается при отчуждении земель для нужд несельскохозяйственного пользования: строительства промышленных объектов, городов, поселков; для прокладки линейно протяженных систем (дорог, трубопроводов, линий связи); при открытой разработке месторождений полезных ископаемых и т. д.

В число основных звеньев экологической защиты почв входят: защита почв от водной и ветровой эрозии, организация севооборотов и системы обработки почв с целью повышения их плодородия, мелиоративные мероприятия (борьба с заболачиванием, засолением почв и др.), рекультивация нарушенного почвенного покрова, защита почв от загрязнения, а полезной флоры и фауны — от уничтожения, предотвращение необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота.

Рекультивация – комплекс работ, проводимый с целью восстановления нарушенных территорий и приведения земель в безопасное состояние.

Нарушенные земли теряют первоначальную ценность и отрицательно влияют на окружающую природную среду.

Объектами рекультивации являются: карьерные выемки, провальные воронки, терриконы, отвалы и др.; земли, нарушенные при строительных работах; территории полигонов твердых отходов; земли, нарушенные в результате загрязнения их жидкими и газообразными отходами (нефтезагрязненные земли, газогенные пустыни и др.).

Работы по рекультивации нарушенных территорий обеспечиваются нормативно-инструктивными материалами и ГОСТ. Например, действует ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель".

Рекультивация осуществляется последовательно, по этапам. Различают рекультивацию: техническую; биологическую; строительную.

Техническая рекультивация означает предварительную подготовку нарушенных территорий для различных видов использования: планировку поверхности, снятие, транспортировку плодородных почв и нанесение их на рекультивируемые земли, формирование откосов выемок, подготовку участков для освоения и т. п. На этапе технической рекультивации засыпают карьерные, строительные и другие выемки; в глубоких карьерах устраивают водоемы; полностью или частично разбирают терриконы, отвалы, хвостохранилища; закладывают пустыми породами выработанные подземные пространства. После завершения процесса осадки поверхность земли выравнивают.

Биологическая рекультивация проводится после технической – для создания растительного покрова на подготовленных участках. С ее помощью восстанавливают продуктивность нарушенных земель; формируют зеленый ландшафт; создают условия для обитания животных, растений, микроорганизмов; укрепляют насыпные грунты, предохраняя их от водной и ветровой эрозии; создают сенокосно-пастбищные угодья и т. д. Работы по биологической рекультивации ведут на основе знания развития сукцессионных процессов.

Очень сложно рекультивировать нефтезагрязненные земли, т. к. они имеют обедненную биоту и содержат канцерогенные углеводороды типа бенз(а)пирена. В таких случаях необходимы рыхление и аэрация почвы; использование бактерий, деградирующих нефть; посев специально подобранных трав и др. При необходимости выполняют также строительный этап рекультивации, в ходе которого на подготовленных территориях возводят здания, сооружения и другие объекты.

Нормирование и контроль загрязнения почв.

Попавшие в почву химические вещества поступают в организм человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и растения, в последнем случае по биологической цепи почва - растение - человек. Поэтому при нормировании химических веществ в почве учитывается не только та опасность, которую представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и последствия вторичного загрязнения контактирующих с почвой сред.

Основным критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными веществами является ПДК химических веществ в почве.

Установление ПДК загрязняющих веществ в почве находится в первоначальной стадии, поэтому к настоящему времени установлены ПДК лишь для 30 вредных веществ, преимущественно ядохимикатов.

В связи с тем, что вредные вещества поступают в организм человека по пищевым цепям, то установлены допустимые остаточные количества (ДОК) пестицидов в почве, пищевых и кормовых продуктах.

Таблица 12.1

ПДК и ДОК некоторых веществ в почве

|

Вещество |

ПДК, мг/кг |

ДОК, мг/кг |

|

Хлорофос |

0,5 |

1,0 |

|

Карбофос |

2,0 |

1,0 |

|

Прометрин |

0,5 |

0,1 |

|

Полихлоркамфер |

0,5 |

0,1 |

|

Гексахлорциклогексан |

1,0 |

1,0 |

Для оценки опасности загрязнения почв выбор химических веществ – показателей загрязнения – проводится с учетом:

специфики источников загрязнения, определяющих комплекс химических элементов, участвующих в загрязнении почв изучаемого региона;

приоритетности загрязнителей в соответствии со списком ПДК химических веществ в почве и их классов опасности;

характером землепользования.

Если нет возможности учесть весь комплекс химических веществ, загрязняющих почву, оценку проводят по наиболее токсичным веществам, т.е. относящимся к более высокому классу опасности.

При отсутствии в документах класса опасности химических веществ, приоритетных для почв обследуемого района, их класс опасности j может быть определен по следующей формуле:

J =lg AS/αM (ПДК),

где А – атомный вес соответствующего элемента; S – растворимость в воде химического соединения, мг/л; М – молекулярная масса химического соединения, в которое входит данный элемент; α – среднее арифметическое из шести ПДК химических веществ в разных пищевых продуктах (мясо, рыба, молоко, хлеб, овощи, фрукты).

Основная литература: 2 [288 – 330], 3[188-200], 4[268-285], 5[315-342]

Дополнительная литература: 1 [120-130]

Контрольные вопросы:

1. Какое значение имеет почва в решении продовольственной проблемы?

2. В каких формах проявляется воздействие человека на почву?

3. Какие факторы вызывают разрушение почв?

4. Назовите известные загрязнители почв.

5. Укажите особенности агромелиоративного и химического воздействия на почву.

Тема лекции 13 – Защита литосферы от промышленных и бытовых отходов. Литосфера и ее строение. Основные виды отходов, их краткая характеристика, принципы классификации отходов. Методы переработки, утилизации и обезвреживания отходов.

Литосфера и ее строение. Литосфера (от лат. «лито» - и «сфера») – внешняя верхняя оболочка планеты Земля – «земная кора», часть верхней мантии Земли. Толщина ее составляет от 50 до 75 км. На планете суша занимает 29,2% поверхности.

С углублением в землю на каждые 100 м температура повышается в среднем на 3°С. Изучена Земля на глубине до 20 км.

Основная причина загрязнения биосферы – это ресурсоемкие и загрязняющие технологии переработки и использования сырья, которые приводят к огромному накоплению отходов и к необходимости их утилизации.

Основные виды отходов, их краткая характеристика, принципы классификации отходов.

Отходы – это продукты, которые образуются в процессе преобразования вещества и энергии при производственной и бытовой деятельности людей, но не являются ее целью и не обладают полноценными потребительскими свойствами.

На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80 млрд т твердых отходов, причем токсично из них более 1,4 млрд т. Только под свалки и полигоны твердых бытовых отходов ежегодно официально отводится около 10 тыс. га земель. Сконцентрированные в отвалах, хвостохранилищах, терриконах, несанкционированных свалках отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.

Все отходы подразделяют: на отходы потребления (или бытовые); отходы производства (или промышленные отходы).

Отходы потребления – это бывшая в употреблении продукция или сопутствующие ей изделия, непригодные для дальнейшего использования по прямому назначению и списанные в установленном порядке машины, бытовые изделия, инструменты.

С точки зрения возможности использования различают утилизируемые и неутилизируемые отходы. Для утилизации отходов в мире существуют технологии переработки и вовлечения в хозяйственный оборот.

Промышленные отходы являются химически неоднородными, сложными многокомпонентными смесями веществ, обладающих различными физико-химическими свойствами, что определяет степень опасности их воздействия на окружающую среду, биосферу в целом и организм человека в частности. Отходы могут представлять химическую, биологическую, токсическую, коррозионную, огне- и взрывоопасность.

Существует несколько классификаций отходов (по химической природе, технологическим признакам образования, возможности переработки и использования), но с точки зрения воздействия на окружающую среду отходы классифицируются по опасности.

В нашей стране отходы классифицируются по четырем классам опасности: 1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс – высокоопасные; 3 класс – умеренноопасные; 4 класс – малоопасные.

Принадлежность к той или иной группе определяется расчетным путем, если известны гигиенические параметры вещества, или экспериментальным путем.

Бытовые отходы (отходы потребления) могут находиться как в твердом, так и в жидком, а реже – в газообразном состоянии.

Твердые бытовые отходы (ТБО) или отходы потребления – остатки, которые выбрасывают из домов, учреждений, офисов и обычно называют мусором (пищевые отбросы, пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.). Их количество ежегодно растет из-за роста народонаселения и улучшения качества жизни людей (например, упаковки для товаров, в т. ч. из полимерных материалов, алюминиевых банок и т. д.).

Морфологический состав городских ТБО следующий: бумага - 41%, пищевые отходы - 21%, стекло - 12%, железо и его сплавы - 10%, пластмасса - 5%, древесина - 5% и т. д. При этом растет содержание пластмасс. К 2015 г. Прогнозируют рост их относительной величины до 8-10%. Сама же масса ТБО имеет тенденцию к увеличению (до 0,75-0,9% ежегодно), причем половина массы ТБО приходится на города с населением 1 млн жителей и более.

Жидкие – представлены в основном хозяйственно-бытовыми сточными водами, газообразные – выбросами различных газов.

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Они бывают:

твердыми (отходы металлов, пластмасс, древесина и т. д.);

жидкими (производственные сточные воды, отработанные органические растворители и т. д.);

газообразными (выбросы промышленных печей, автотранспорта и т. д.).

Как правило, отходы из-за недостатка полигонов захоронения в основном вывозятся на несанкционированные свалки. Обезвреживается и утилизируется только 1/5 их часть.

Наибольшее количество промышленных отходов образуют угольная промышленность, предприятия черной и цветной металлургии, тепловые электростанции, промышленность строительных материалов.

Под опасными отходами понимают отходы, содержащие в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных свойств – (токсичностью, взрывчатостью, инфекционностью, пожароопасностью и т. д.) и присутствуют в количестве, опасном для здоровья людей и окружающей природной среды. В нашей стране к опасным отходам относят около 10% от всей массы твердых отходов (металлические и гальванические шламы, отходы стекловолокна, асбестовые отходы и пыль; остатки от переработки кислых смол, дегтя и гудронов; отработанные радиотехнические изделия и т. д.).

Класс токсичности отходов определяют согласно «Классификатору токсичных промышленных отходов». Наибольшую угрозу для человека и всей биоты представляют опасные отходы, содержащие химические вещества I и II классов токсичности (в их составе присутствуют радиоактивные изотопы, диоксины, пестициды, бенз(а)пирен и некоторые другие вещества). Существенное значение имеет и потенциальная опасность перемещения в страну опасных промышленных отходов из стран Западной Европы; США, Японии и других стран. С 1995 г. был запрещен импорт в нашу страну опасных отходов с целью захоронения или обезвреживания, что позволило предотвратить экологическую угрозу.

Методы переработки, утилизации и обезвреживания отходов. На урбанизированных территориях размещение отходов стоит на первом месте по своей значимости среди экологических проблем.

Методы переработки твердых бытовых отходов (ТБО):

строительство полигонов для захоронения и частичной их переработки;

сжигание отходов на мусоросжигающих заводах;

компостирование (с получением ценного азотного удобрения или биотоплива);

предварительная сортировка, утилизация и реутилизация ценных компонентов;

пиролиз (высокомолекулярный нагрев без доступа воздуха ТБО при t = 1700°С.

Сегодня наиболее приемлемым методом является строительст- во полигонов для организованного и санкционированного хранения отходов и частичной их переработки (в основном методом прямого сжигания). Конструктивные схемы допускают высоту таких полигонов до 60 м и послойное его загружение с помощью бульдозеров, для чего устраивают пологий внешний откос.

При определенных условиях (инертности, слабой токсичности) совместно с твердыми бытовыми отходами могут складироваться и промышленные отходы. Особое внимание обращают на гидроизоляцию полигонов, чтобы исключить попадание загрязняющих веществ в подземные воды. Срок полного обезвреживания отходов – 50-100 лет.

Полученный при компостировании пищевых отходов с аэробным окислением органического вещества компост используют в сельском хозяйстве, а некомпостируемые бытовые отходы поступают в специальные печи, где термически разлагаются и превращаются в разные ценные продукты, например в смолу.

При сжигании ТБО на мусоросжигающих заводах спекание отходов происходит при t = 800 – 850°С. При этом отсутствует вторая стадия газовой очистки и в золе отработанных отходов отмечается повышенная концентрация диоксинов (0,9 мкг/кг и более). С каждого кубометра сжигаемых отходов в атмосферу выбрасывается 3 кг ингредиентов (пыль, сажа, газы) и остается 23 кг золы.

На зарубежных мусоросжигающих заводах производится предварительная сортировка твердых отходов, что на порядок снижает содержание вредных веществ в газах и шлаках, режим сжигания – при t = 900-1000°С; предусмотрена также двухстадийная очистка отходящих газов, в составе которых регламентируется очистка более десяти вредных компонентов, включая дибензодиоксины и дибензофураны (на отечественных заводах – четыре компонента).

На заводах по пиролизу ТБО при t = 1700°С практически утилизируются все материальные и энергетические компоненты, что резко снижает загрязнение окружающей среды. Однако технологический процесс очень трудоемкий; по существу, завод по пиролизу – это доменная печь.

Складирование и захоронение отходов на свалках, полигонах, поверхностных хранилищах. Основная масса твердых бытовых отходов (ТБО) из-за нехватки полигонов вывозится в пригородные зоны и выбрасывается на свалки, где отходы разлагаются, часто загораются и отравляют воздух токсичными веществами, а дождевые и талые воды, просачиваясь через толщу горных пород, загрязняют грунтовые воды.

Основным направлением ликвидации и переработки твердых промышленных отходов (ТПО) является захоронение их на полигонах, сжигание, в частности, методом пиролиза, и складирование в поверхностных хранилищах (шламонакопители, хвостохранилища и др.).

Место для размещения каждого вида отходов осуществляется на основе специальных исследований и только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Приему на полигон не подлежат отходы, для которых разработаны эффективные методы извлечения металлов и других ценных веществ, а также токсичные отходы. Токсичные твердые промышленные отходы обезвреживают на специальных полигонах и сооружениях. Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод отходы подвергают отверждению цементом, жидким стеклом, битумом, обработке полимерными вяжущими средствами и т.д.

В стратегическом плане, по мнению ученых, проблема отходов должна решаться на месте их образования путем внедрения ресурсовозобновляющих технологий (РВТ), обеспечивающих минимизацию промышленных выбросов и выхода отходов. Другое важнейшее направление – в ликвидации и переработке ТПО – рециркуляция отходов. Практически все виды ТПО являются ценным сырьем и могут быть повторно использованы в различных целях.

Одна из самых острых экологических проблем – обезвреживание и захоронение радиоактивных и диоксинсодержащих отходов. Практически все существующие способы утилизации и захоронения радиоактивных отходов (РАО) не решают проблему кардинально. Особенно это касается утилизации и захоронения радиоактивных отходов АЭС и ядерных военных производств и в первую очередь тех из них, которые относят к категории особо опасных (высокоактивных). Активная борьба ведется с не менее опасными диоксинсодержащими отходами.

В соответствии с Экологическим кодексом РК (2007 г.) создан Государственный кадастр отходов производства и потребления (далее - Государственный кадастр отходов), который представляет собой систематизированный, на основе геоинформационных систем, периодически пополняемый и уточняемый свод унифицированных сведений по каждому объекту размещения отходов (с указанием их пространственного положения), а также видов отходов, их происхождения и физико-химических свойств (с учетом опасности для населения и окружающей среды), компонентного состава, количественных и качественных показателей, технических, гидрогеологических и экологических условий хранения, захоронения и сброса, технологий их использования и обезвреживания.

А также создан Государственный кадастр захоронений вредных веществ, радиоактивных отходов и сброса сточных вод в недра, содержащий сведения, характеризующие тип и вид захороненных веществ и сброшенных вод с указанием их количественных и качественных показателей, горнотехнических, специальных инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условий захоронения и сброса.

Основная литература: 2[339-353], 3[180 – 181], 4[378 – 385], 5[485 – 529]

Дополнительная литература: 1 [89-91, 200-235], 3[166 – 168]

Контрольные вопросы:

На какие виды классифицируются отходы производства и потребления?

Приведите примеры переработки промышленных отходов.

В чем заключается проблема утилизации твердых бытовых отходов?

Какие отходы представляют наибольшую экологическую опасность для человека и биотических сообществ?

Существует ли опасность перемещения в Казахстан токсичных отходов из других стран?

Тема лекции 14 – Методы и критерии оценки состояния окружающей среды. Экологический мониторинг, классификация и принципы его организации. Экологическая экспертиза. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Экологический аудит предприятия.

Экологический мониторинг, классификация и принципы его организации. Под экологическим мониторингом (от лат. monitor – наблюдающий, надзирающий) понимают информационную систему наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды под действием природных и антропогенных факторов.

Основной принцип мониторинга – непрерывное слежение. Но мониторинг это не только слежение и оценка фактов, но и экспериментальное моделирование, прогноз и рекомендации по управлению состоянием окружающей природной среды.

Экологический мониторинг является составной частью экологического контроля и обеспечивает эту службу необходимой информацией состоянии окружающей природной среды. С 1995 г. в Казахстане с целью радикального повышения эффективности службы наблюдения введена Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ).

Пункты экологических наблюдений располагаются в местах концентрации населения и районах интенсивной его деятельности с таким расчетом, чтобы они контролировали основные линии связи человека (трофические и др.) с естественными и искусственными компонентами окружающей среды. Это могут быть территории промышленко-энергетических центров, атомных электростанций, нефтепромыслов, агроэкосистем с интенсивным применением ядохимикатов и др.

На региональном (геосистемном) уровне наблюдения ведут за состоянием экосистем крупных природно-территориальных комплексов (бассейнов рек, лесных экосистем, агроэкосистем и т.д.), где имеются отличия параметров от базового фона ввиду интенсивных антропогенных воздействий. Например, ведут контроль за популяционным состоянием исчезающих видов животных в пределах какого-либо региона и т.д.

Существует классификация систем мониторинга окружающей среды по объектам наблюдения, по факторам, источникам и масштабам воздействия.

По объектам наблюдения различают: атмосферный, водный, почвенный, климатический мониторинг, мониторинг растительности, животного мира, здоровья населения и т.д.

Мониторинг факторов воздействия – мониторинг различных химических загрязнителей (ингредиентный мониторинг) и разнообразных природных и физических факторов воздействия (электромагнитное излучение, солнечная радиация, шумовые вибрации).

Мониторинг источников загрязнений – мониторинг точечных стационарных источников (заводские трубы), точечных подвижных (транспорт), пространственных (города, поля с внесенными химическими веществами) источников.

По масштабам воздействия мониторинг бывает:

- глобальный – слежение за общемировыми процессами и явлениями в биосфере Земли, включая все ее экологические компоненты, и предупреждение о возникающих экстремальных ситуациях;

- базовый (фоновый) – слежение за общебиосферными, в основном природными явлениями, без наложения на них региональных антропогенных влияний;

- национальный – мониторинг в масштабах страны;

- региональный – слежение за процессами и явлениями в пределах какого-то региона, где эти процессы и явления могут отличаться и по природному характеру и по антропогенным воздействиям от базового фона, характерного для всей биосферы;

- локальный – мониторинг воздействия конкретного антропогенного источника;

- импактный – мониторинг региональных и локальных антропогенных воздействий в особоопасных зонах и местах (например, радиохимический завод, места захоронения радиоактивных отходов).

Классификация систем мониторинга может основываться на методах наблюдения – мониторинг по физико-химическим и биологическим показателям, дистанционный мониторинг.

Химический мониторинг – это система наблюдений за химическим составом атмосферы, осадков, поверхностных и подземных вод, вод океанов и морей, почв, донных отложений, растительности и животных, контроль за динамикой распространения химических загрязняющих веществ.

Физический мониторинг – система наблюдений за влиянием физических процессов и явлений на окружающую среду (наводнения, вулканизм, землетрясения, цунами, засуха, эрозия почв и т.д.).

Биологический мониторинг – мониторинг, осуществляемый с помощью биоиндикаторов (то есть таких организмов, по наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде).

Дистанционный мониторинг – в основном авиационный, космический мониторинг с применением летательных аппаратов, оснащенных радиометрической аппаратурой, способной осуществлять активное зондирование изучаемых объектов и регистрацию опытных данных.

Космический мониторинг позволяет получить уникальную информацию о функционировании экосистем, как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Основной объем наблюдений выполняет Республиканская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – РГП Казгидромет.

К основным его задачам относятся оценка и прогноз состояния объектов и антропогенных воздействий на них, откликов экосистем и здоровья населения на изменение состояния окружающей природной среды, а также ведение специальных банков данных, характеризующих экологическую обстановку и гармонизация их с международными эколого-информационными системами и др.

Экологическая экспертиза. Правовой механизм управления природопользованием и охраной окружающей природной среды включает в себя и такую важную форму предупредительного экологического контроля как экспертизу. Различают государственную, общественную и иные виды экологических экспертиз, которые проводятся обычно на добровольной основе и носят рекомендательный или информационный характер.

Под государственной экологической экспертизой понимают предварительную проверку представленных материалов специальной экспертной комиссией. Задача экспертной комиссии – оценить соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности требованиям экологической безопасности.

Объектами государственной экологической экспертизы являются любые проектные и предпроектные документы, новая техника и технология, продукция, сырье и материалы, вещества, а также проекты стандартов и нормативов.

Экологическим кодексом РК (2007 г.) установлены следующие принципы государственной экологической экспертизы: обязательность ее проведения, научная обоснованность выводов, независимость и вневедомственность – широкая гласность, привлечение общественности, а главное, презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Государственная экологическая экспертиза, как правило, предшествует принятию хозяйственного решения. Это позволяет еще на стадии планирования и проектирования выявить допущенные ошибки, оценить их последствия и дать рекомендации по их устранению. Финансирование работ по всем проектам и программам открывается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Правовой основой экологической экспертизы служит Экологический кодекс РК (2007 г.), а также постановления, указы и другие природоохранные акты. Нормативной базой являются стандарты, нормы, правила и т. д., обобщенные в специальных справочниках для экспертов.

Экологическая экспертиза становится одной из важных функций государственной экологической политики. Сейчас уже невозможно представить превентивное правовое регулирование хозяйственной деятельности без экологической экспертизы, нацеленной на снижение экологического риска при принятии решений.

Еще более глубоким и объемным вариантом проведения экологической экспертизы в последние годы служит – оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ОВОС проводится при разработке всех вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной и проектной документации.

Процедура ОВОС предшествует проведению государственной экологической экспертизы и выполняется для предварительной оценки прямого или косвенного воздействия, которое может оказать хозяйственная или иная деятельность на окружающую среду.

Организует и обеспечивает ОВОС заказчик проекта, привлекая для этих целей компетентные организации и специалистов.

Согласно Международной конвенции ОВОС в полном объеме проводится для таких объектов, как тепловые электростанции, АЭС мощностью больше 300 мегаватт, нефтеперерабатывающие заводы, крупные плотины и водохранилища и другие экологически опасные крупные объекты.

Перед началом проектирования и проведения ОВОС заказчик готовит «Уведомление о намерениях».

Итогом ОВОС служит официальное «Заявление о воздействиях на окружающую среду» (ЗВОС). После прохождения процедуры ОВОС его материалы вместе с заявлением о воздействиях на окружающую среду направляются на государственную экологическую экспертизу, в составе техноэкономических обоснований и проектно-сметной документации.

Результаты ОВОС являются составной частью раздела «Охрана окружающей среды» в проектной документации

Экологический аудит предприятия – это независимая, комплексная проверка (ревизия) соответствия деятельности предприятия природоохранным нормам и правилам и оценка эффективности существующей системы управления охраной окружающей природной среды с подготовкой рекомендаций.

Экоаудит носит комплексный характер, он сочетает в себе административные и экономические признаки, коммерческую (рыночную) направленность и полные информационные материалы об аудируемом объекте. Экоаудит проводится по инициативе самих предприятий (на коммерческой основе) и представляет собой специфическую форму производственного экологического контроля. В состав экоаудита входят анализ бухучета предприятия по экологическим показателям, прогноз экологических рисков и ущербов, инструментальные измерения различных экологических параметров аудируемого объекта и окружающей среды, разработка рекомендаций и др.

Руководящие указания по экоаудиту, процедуры аудита и квалификационные критерии для аудиторов в области экологии регламентированы СТ РК ГОСТ Р ИСО 14010-2000, СТ РК ГОСТ Р ИСО 14011-2000 и СТ РК ГОСТ Р ИСО 14012-2000. Дальнейшее внедрение экоаудита в практику экологического управления будет способствовать продвижению к более эффективной и экологически безопасной экономике.

Основная литература: 1 [629-631], 2[354-373], 3[180 – 181], 5 [200-261]

Дополнительная литература: 2 [179-182]

Контрольные вопросы:

Что может быть объектом экологического мониторинга?

Для чего создана глобальная система мониторинга окружающей среды — ГСМОС?

Общественная экспертиза и ее роль при проведении государственной экспертизы.

Назовите три группы основных нормативов оценки качества окружающей среды.

Каково значение экологического аудита в управлении качеством окружающей среды?

Тема лекции 15 – Система управления и контроля в области охраны окружающей среды. Система природоохранного законодательства Казахстана. Органы управления ОПС в Республике Казахстан. Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. Система экологического контроля в РК. Методы экономического регулирования.

Система природоохранного законодательства Казахстана включает следующие нормативно-правовые акты: 1) Конституция; 2) законы и кодексы в области охраны природы; 3) указы и распоряжения президента по вопросам экологии и природопользования; правительственные природоохранные акты; 4) нормативные акты министерств и ведомств; 5) нормативные решения органов местного самоуправления. Особое место занимают международные и иные обязательства Республики Казахстан, превалирующая роль которых оговаривается во многих законах.

Рассматривая общую картину правового обоснования природоохранной деятельности в Республике Казахстан следует отметить её дифференциацию на следующие основные группы.

К первой относятся собственно природоохранные (экологические) законодательные акты: Экологический кодекс Республики Казахстан (2007 г), Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» (1997 г.) и др.

Ко второй группе относятся законодательные акты, обуславливающие использование и охрану базовых компонентов природной среды: Водный кодекс РК(1993 г.); Лесной кодекс РК (1993 г.); Закон РК "О земле" (2001 г.).

К третьей группе законодательных актов относятся документы, относящиеся к отдельным сферам хозяйственной деятельности, связанной с прямым использованием природных ресурсов. В них проблемы охраны окружающей среды играют, хотя и важную, но вспомогательную, регулирующую роль. В неё можно включить:

Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (2001 г.).

К четвертой группе могут быть отнесены иные законодательные акты, требования которых непосредственно принимаются во внимание при проведении оценки воздействия на окружающую среду. В первую очередь сюда ими являются: Закон Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (1994 г.); Закон Республики Казахстан "О чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера"(1996 г.); Закон Республики Казахстан "О стандартизации и сертификации" (1999 г.); Уголовный кодекс Республики (1997 г.); Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (2001 г.) . и др.

Основным базовым экологическим законом Казахстана является «Экологический кодекс РК». Закон воплотил в себе многие прогрессивные принципы экологического законодательства промышленно развитых стран (об экологическом аудите, экологическом нормировании, экономическом механизме охраны окружающей среды и другие).

Положения Закона призваны обеспечить права человека на благоприятную для его жизни и здоровья окружающую среду. Закон способствует усилению государственного регулирования в области охраны окружающей среды и сбалансированному решению социально-экономических задач и проблем окружающей среды.

Органы управления ОПС в Республике Казахстан. Функции охраны и контроль за охраной окружающей среды выполняют: государственные органы и общественные организации.

Законодательные функции по вопросам охраны окружающей природной среды возложены на Парламент республики согласно Конституции РК.

Парламент разрабатывает и совершенствует законодательство об охране ОПС, определяет государственную экологическую политику и международное сотрудничество в области использования ресурсов и охраны окружающей среды, осуществляет контроль за исполнением природоохранительного законодательства.

Исполнителем является Кабинет Министров – занимается организацией исполнения законов по охране природной среды и рациональному природопользованию, руководит деятельностью министерств, госкомитетов и областных администраций по этим вопросам.

Министерство охраны окружающей среды проводит также государственную экологическую экспертизу, разрабатывает и утверждает правила, нормативы, стандарты и др.

Экологическая стандартизация, сертификация и паспортизация. Общие положения экологического законодательства Казахстана конкретизируются в государственных стандартах (ГОСТ), которые так же как постановления, инструкции и решения относятся к подзаконным правовым актам.

Стандарт (от англ. standart – норма) - нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований, обязательных для исполнения.

Стандарты качества окружающей среды устанавливают государственные органы уполномоченного государственного органа по стандартизации, метрологии и сертификации (УГОСМС) РК, Министерство здравоохранения, другие министерства и ведомства.

Требования по охране ОС регламентируются в трех видах стандартов: 1) общетехнических; 2) стандартах на группу однородной продукции; 3) стандартах на конкретные виды продукции.

Стандарты подразделяются на: СТ РК – государственные стандарты Республики Казахстан; ГОСТ – межгосударственные стандарты, классификаторы технико-экономической информации, правила и рекомендации; международные, региональные и национальные стандарты, научно-технических, инженерных обществ; фирменные стандарты и др. В Казахстане разрабатываются также ГК ТЭИ – государственные классификаторы технико-экономической информации.

Генеральным стандартом для природоохранной деятельности является ГОСТ 17.0.0.01–76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов», введенный в действие в 1977 г.

Система стандартов в области охраны природы (ССОП) имеет следующие подсистемы (группы): 0 – основные положения; 1 – гидросфера; 2 – атмосфера; 3 – почвы; 4 – земли; 5 – флора; 6 – фауна; 7 – недра.

По направлениям действия государственные стандарты системы охраны природы подразделяются на следующие виды: 1 – термины, классификации, определения; 2 – нормы и методы измерений загрязняющих выбросов и сбросов, интенсивность использования природных ресурсов; 3 – правила охраны природы и рационального использования природных ресурсов; 4 – методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственного воздействия; 5-6 – требования к средствам контроля и защиты окружающей среды; 7 – прочие стандарты.

В полное обозначение стандарта СООП входят индекс (ГОСТ), номер системы (17), номер стандарта и год издания.

Одной из наиболее значительных международных природоохранных инициатив в области экологической стандартизации считается появление в нашей стране серии международных стандартов ISO 14000.

Основным предметом ISO 14000 является экологический менеджмент, т. е. система эффективного управления в организации (предприятии или компании).

На основе принятых международных стандартов ISO серии 14000 Госстандарт издал стандарты СТ РК ГОСТ Р ИСО 14001 - 2000 «Система управления окружающей средой. Требования и руководство по применению», СТ РК ГОСТ Р ИСО 14040-2000 «Система управления окружающей средой. Общие руководящие указания» и др.

Экологическая сертификация – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме соответствие продукции (работ, услуг) экологическим требованиям и нормативно-правовым документам.

Правовые основы экологической сертификации закреплены Законом РК "О стандартизации и сертификации" (1999 г.), а также государственными и принятыми в качестве национальных международными стандартами.

С помощью сертификации контролируют безопасность продукции (работ, услуг) для человека и окружающей среды, защищают потребителя от экологически «грязных» материалов, предотвращают ввоз в страну экологически опасной продукции, технологии и др. Документальным свидетельством подтверждения соответствия продукции установленным требованиям служит экологический сертификат соответствия.

В области управления качеством окружающей среды на предприятиях современным инструментом сертификации служат стандарты СТ РК ГОСТ Р ИСО 14000.

Экологическая паспортизация. В соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-90 каждое предприятие в обязательном порядке разрабатывает экологический паспорт.

Цель паспортизации – прогноз экологической ситуации как на самом предприятии, так и вокруг него, а также контроль за выполнением природоохранных мероприятий.

В экологический паспорт включаются фактические данные об использовании предприятиями природных ресурсов и о воздействии его производства на окружающую среду.

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и составов в экологическом паспорте должны быть приведены данные о залповых и аварийных выбросах (сливах) загрязняющих веществ.

Все виды экологических паспортов разрабатываются предприятием и утверждаются его руководителем по согласованию с территориальным природоохранным органом, где он регистрируется. При отсутствии экологического паспорта предприятие лишается права на природопользование и хозяйственную деятельность, либо подвергается крупному штрафу.

Система экологического контроля в РК.

Экологический контроль – проверка соблюдения предприятиями и гражданами экологических требований по охране окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности. Контроль осуществляют законодательные и исполнительные органы, а также специально уполномоченные органы.

Цель экологического контроля – охрана окружающей природной среды путем предупреждения и устранения экологических правонарушений для обеспечения устойчивого развития.

Различают следующие формы экологического контроля: информационный (сбор и обобщение экологической информации), предупредительный (предотвращение наступления вредных последствий) и карательный (применение мер государственного принуждения к эконарушителям).

Его объектами являются состояние окружающей природной среды, выполнение обязательных мер по охране и соблюдение экологического законодательства юридическими и физическими лицами.

Должностные лица органов государственного экологического контроля (государственные инспекторы) имеют широкие полномочия.

Помимо государственного, в нашей стране действует еще производственный и общественный экологический контроль.

Производственный экологический контроль осуществляется экологической службой предприятия, которая проверяет выполнение планов и мероприятий по выполнению требований природоохранного законодательства на самом предприятии.

Все большее развитие получает общественный контроль, когда контроль за выполнением природоохранных требований осуществляется со стороны профсоюзов, общественных экологических объединений, трудовых коллективов и отдельных граждан.

Методы экономического регулирования. Под управлением природопользованием понимается совокупность мер регулирования состояния экосистемы в целях обеспечения ее устойчивого и экологически безопасного развития.

К числу важнейших механизмов управления природопользованием наряду с правовым, административным, технологическим и др. относится экономический механизм, ориентированный на рыночную экономику. Его главная особенность – ориентация не на плановое централизованное финансирование из государственного бюджета, а в основном на экономические методы регулирования.

К основным методам экономического регулирования государственных и рыночных отношений в области охраны окружающей среды относятся: установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, а также лимитов на размещение отходов и на другие виды негативного воздействия на окружающую среду; проведение экономической оценки воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; предоставление налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлении других эффективных мер по охране окружающей среды; возмещение вреда, причиненного окружающей среде и здоровью человека.

Главная специфическая особенность нового экономического механизма – сделать охрану окружающей среды составной частью производственно-коммерческой деятельности, чтобы хозяйственник, предприниматель был заинтересован в охране окружающей среды не меньше, чем он заинтересован в выпуске конкурентоспособной продукции.

Эколого-экономический учет природных ресурсов. Государственные природоохранные органы Республики Казахстан совместно с органами государственной статистики, природопользователями ведут количественный и качественный учет природных ресурсов и вторичного сырья, определяют их социально-экономическую оценку (кадастры водных объектов, недр, лесов, отходов и др.). Экономической оценке подлежат все виды природных ресурсов за исключением имеющихся в неограниченном количестве, например атмосферный воздух, вода в Мировом океане.

Целью данной оценки является создание экономических стимулов, побуждающих предприятия к рациональному использованию и охране этих ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов дает возможность учесть всевозможные потери, связанные с их широким использованием, и оценить в денежном выражении экологические последствия производства на окружающую среду.

Лимиты на природопользование являются системой экологических ограничений по территориям и представляют собой установленные предприятиям-природопользователям на определенный срок объемы предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду (ОПС) и размещения отходов производства. Эти лимиты устанавливаются специально уполномоченными на то государственными органами РК в области охраны ОПС, исходя из необходимости поэтапного достижения нормативных объемов использования (изъятия) природных ресурсов, ПДВ и ПДС и нормативных объемов размещения отходов производства с учетом экологической обстановки в регионе.

Экологическое страхование. Экологическим кодексом (2007 г.) предусмотрен ввод добровольного и обязательного государственного страхования предприятий, организаций, а также граждан, объектов и собственности, и доходов на случай экологического бедствия, аварий и катастроф.

Важно отметить, что страхование рисков в сфере охраны окружающей среды необходимо не только как предупредительная мера в сфере обеспечения экологической безопасности, но и как система привлечения негосударственных инвестиций в охрану окружающей среды.

Предприятие (страхователь) заключает договор со страховой компанией (страховщиком) согласно этому договору, страхователь уплачивает страховой взнос, то есть вносит плату за страховую услугу. А услуга состоит в том, чтобы при наступлении страхового случая выплатить предприятию страховое возмещение, дающее страхователю средства для возмещения ущерба.

Основная литература: 2 [430 – 473]; 3[438 – 472]

Дополнительная литература: 2 [172-180]

Контрольные вопросы:

Какова структура государственных органов в области охраны окружающей среды?

Что такое экологическое право? Перечислите его основные источники в нашей стране.

Каковы особенности нового экономического механизма охраны окружающей среды?

Что такое лицензия, договор и лимит на природопользование'

Какими способами в современных условиях повышают заинтересованность природопользователя в сохранении ресурсов и их рациональном использовании?