- •Глава 10. Перемешивание в жидких средах

- •Механическое перемешивание

- •Классификация и конструкции мешалок

- •Движение жидкости в аппаратах с мешалками

- •10.1.3. Физическое моделирование аппаратов с мешалками

- •10.1.4. Схема расчета мешалок

- •10.2. Пневматическое перемешивание

- •Другие способы перемешивания

- •10.3.1. Перемешивание в трубопроводах

- •Перемешивание инжекционными смесителями

- •Циркуляционное перемешивание

- •Контрольные вопросы к главе 10

Механическое перемешивание

Механическое перемешивание осуществляется с помощью мешалок, которым сообщается вращательное движение от электродвигателя. Мешалка, находящаяся в сосуде с жидкостью, передает количество движения от двигателя к жидкости и вызывает тем самым ее движение, при котором происходит перемешивание.

Классификация и конструкции мешалок

Классификация перемешивающих устройств осуществляется по ряду характерных признаков:

а) конструктивному устройству лопастей мешалки (лопастные, пропеллерные, турбинные и специальные);

б) скорости вращения мешалки ( тихоходные – окружная скорость конца лопастей примерно 1 м/с, быстроходные – окружная скорость порядка 10 м/с);

в) типу создаваемого мешалкой потока жидкости в аппарате (обеспечение преимущественно тангенциального, радиального или осевого течения).

Ниже приведены схемы конструкций наиболее часто встречающихся в промышленности мешалок и области их применения.

Рис.

10.1. Лопастная мешалка:

1

– лопасть; 2 – отража-тельная перегородка;

3 – сосуд.

b

– ширина перегородки, м

–коэффициент гидравлического

сопротивления мешалки

Рис.

10.1. Лопастная мешалка:

1

– лопасть; 2 – отража-тельная перегородка;

3 – сосуд.

b

– ширина перегородки, м

–коэффициент гидравлического

сопротивления мешалки

Лопастная. Условия работы: перемешивание взаимо-растворимых жидкостей, взвеши-вание твердых и волокнистых частиц в жидкости, взмучивание легких осадков, медленное растворение криста-ллических и волокнистых веществ; wокр = 1,5 5 м/с при 0,5 Па с; wокр = 1,5 3,2 м/с при = 0,5 3 Пас.

.

.

Рамная.

Условия работы: перемешивание вязких

и высокоплот-ных жидкостей, предотвращение

выпадения осадка на стенках и днище,

суспензирование в вязких средах,

интенсификация теплообмена; wокр

=

0,5

4,0

м/с при

10

Пас.

Рамная.

Условия работы: перемешивание вязких

и высокоплот-ных жидкостей, предотвращение

выпадения осадка на стенках и днище,

суспензирование в вязких средах,

интенсификация теплообмена; wокр

=

0,5

4,0

м/с при

10

Пас.

Рис. 10.2. Рамная мешалка:

1 – мешалка; 2 – сосуд.

Р ис.

10.3. Турбинная мешалка:

ис.

10.3. Турбинная мешалка:

1 – мешалка; 2 – отражательная перегородка; 3 – сосуд

Турбинная. Условия работы: взвешивание и растворение твер-дых кристалллических частиц (с массовым содержанием до 80%); эмульги-рование жидкостей с большой разностью плотностей, дисперги-рование газа в жидкости; переме-шивание ньютоновских жидкостей; wокр = 2,5 10 м/с при 10 Пас; wокр = 2,5 7 м/с при = 10 40 Пас.

Рис. 10.4. Пропеллерная мешалка:

1 – мешалка; 2 – отражательная перегородка; 3 – сосуд

Пропеллерная. Условия работы: взвешивание твердых (с массовым содержанием до 50%) и волокнистых частиц; взмучивание шламов; эмульгирование жидкостей; интенсификация теплообмена; wокр = 3,8 16 м/с при 0,1 Пас; wокр = 3,8 10 м/с при = 0,1 4 Пас.

Движение жидкости в аппаратах с мешалками

Мешалка, вращающаяся в сосуде с жидкостью, передает количество движения от двигателя жидкости и вызывает тем самым ее

движение, при котором происходит перемешивание. Передача количества движения происходит за счет давления лопастей мешалки на жидкость. В результате этого движения часть жидкости обтекает кромку лопасти и смешивается с окружающей жидкостью, которая начинает вращаться в направлении вращения мешалки. За лопастью возникает разрежение, вызывающее подсасывание жидкости из окружающей среды. В результате обтекания и подсасывания около лопастей возникают турбулентные вихри. При вращении жидкости возникают центробежные силы, вследствие которых происходит движение жидкости в радиальном направлении от мешалки к стенкам сосуда и подсасывание жидкости к центру мешалки.

Течение жидкости в сосуде, вызванное мешалкой, характеризуется линиями тока. В зависимости от направлений линий тока различают три главных типа течения: тангенциальное, радиальное и аксиальное (осевое).

При тангенциальном течении жидкость в сосуде движется, в основном, параллельно пути, описываемому мешалкой; такое движение изображено на рис. 10.5, где через wт обозначена тангенциальная скорость. Вытекание жидкости из пространства между лопастями мешалки и ее подсасывание незначительно. Перемешивание в вертикальном направлении мало. Преимущественно тангенциальное течение имеет место при перемешивании лопастными мешалками с малым числом оборотов, при котором еще не возникают ярко выраженные потоки, вызванные центробежной силой.

Рис. 10.5. Линии тока тангенциального движения

Радиальное течение, при кото-ром жидкость течет преимущественно от мешалки перпендикулярно оси ее вращения по направлению к стенкам сосуда, изображено на рис. 10.6, где wр – радиальная скорость.

Р ис.

10.6. Радиальное течение жид-кости от

периферии мешалки к стенкам сосуда

ис.

10.6. Радиальное течение жид-кости от

периферии мешалки к стенкам сосуда

Радиальное течение возможно лишь тогда, когда центробежная сила, зависящая от диаметра мешалки и числа ее оборотов, будет достаточной для преодоления сопротивления окружающей жидкости. В некоторых случаях тангенциальное течение в сосуде можно изменить на радиальное увеличением числа оборотов мешалки. На рис. 10.6 показаны линии тока при радиальном течении жидкости. В этом случае мешалка образует в сосуде две зоны течения: в нижней части сосуда жидкость подсасывается снизу вверх, а в верхней части сосуда – сверху вниз.

А ксиальное

(осевое) течение,

при котором жидкость поступает и вытекает

из мешалки параллельно оси ее вращения

(wа

– аксиальная

скорость), в основном характерно для

пропеллерных мешалок

(рис. 10.7).

ксиальное

(осевое) течение,

при котором жидкость поступает и вытекает

из мешалки параллельно оси ее вращения

(wа

– аксиальная

скорость), в основном характерно для

пропеллерных мешалок

(рис. 10.7).

Рис. 10.7. Аксиальное (осевое) течение жидкости

В зависимости от поворота лопастей пропеллера по отношению к направлению вращения (правый или левый винт) различают два типа вертикальных мешалок с осевым течением жидкости в сосуде:

а) мешалка, засасывающая жидкость со дна и нагнетающая жидкость к поверхности;

б) мешалка, засасывающая жидкость от поверхности и нагнетающая ее ко дну.

В промышленных аппаратах с мешалками возможны различные сочетания вышеперечисленных типов течения жидкости. Таким образом, при работе мешалок возникает сложное трехмерное течение жидкости, при котором в зависимости от конструкции мешалок и частоты их вращения может превалировать один из указанных типов движения (тангенциальное, радиальное, аксиальное).

Большое

влияние на интенсивность перемешивания

в аппарате с мешалкой оказывает циркуляция

жидкости в нем, которая вызывается

насосным эффектом, т.е. способностью

мешалки транспортировать жидкость

подобно насосу. Насосный эффект

характеризуется объемным расходом

жидкости в радиальном

![]() и аксиальном

и аксиальном![]() направлениях.

направлениях.

Насосный

эффект мешалки, создающий радиальный

поток жидкости, определяется величиной

средней радиальной скорости

![]() и вычисляется по уравнению

и вычисляется по уравнению

![]() ,

(10.1)

,

(10.1)

где

dм

и hм

– диаметр и высота лопастей мешалки.

Величину

![]() – принимают пропорциональной окружной

скорости мешалки

– принимают пропорциональной окружной

скорости мешалки![]() ~

ndм

(n

– частота вращения мешалки). Для

геометрически подобных мешалок отношение

~

ndм

(n

– частота вращения мешалки). Для

геометрически подобных мешалок отношение

![]() – величина постоянная. Отсюда

– величина постоянная. Отсюда

![]() ,

(10.1а)

,

(10.1а)

где

![]() – постоянная величина для данного типа

мешалок.

– постоянная величина для данного типа

мешалок.

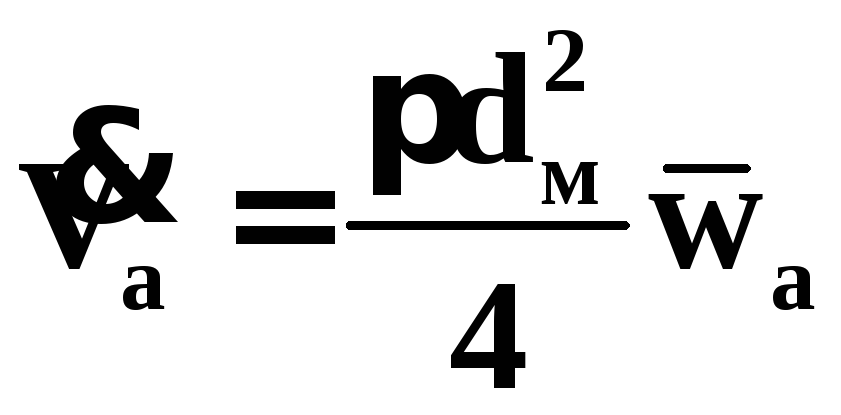

Насосный

эффект в аксиальном направлении движения

жидкости

![]() ,

определяется уравнением

,

определяется уравнением

, (10.2)

, (10.2)

где

![]() – средняя скорость жидкости в аксиальном

направлении. Величина

– средняя скорость жидкости в аксиальном

направлении. Величина![]() пропорциональна частоте вращения

мешалкиn

и ее шагу S,

т.е.

пропорциональна частоте вращения

мешалкиn

и ее шагу S,

т.е.

![]() ~

nS.

~

nS.

Для

группы геометрически подобных мешалок

,

отсюда

,

отсюда

![]() .

(10.2а)

.

(10.2а)

Для пропеллерных мешалок шаг винта определяется выражением

![]() , (10.3)

, (10.3)

где

– угол наклона лопасти. Константы

![]() и

и![]() определены экспери-ментально для

различных конструкций мешалок и

приводятся в справочной литературе.

определены экспери-ментально для

различных конструкций мешалок и

приводятся в справочной литературе.

М еханическая

мешалка, помещенная в центре сосуда,

вызывает вращательное движение всего

объема жидкости, находящейся в сосуде,

что вызывает центробежную силу, и в

соответствии с (5.19) в этом случае свободная

поверхность жидкости примет форму

параболоида вращения. При малых числах

оборотов наблюдается небольшое понижение

уровня жидкости у вала. С увеличением

же числа оборотов возникшая воронка

постепенно углубляется и может достигать

лопастей мешалки. С целью предотвращения

создания воронки или уменьшения ее

глубины в сосуде устанавливают

вертикальные перегородки 1

(рис. 10.8).

На этом рисунке сплошной линией изображена

воронка при отсутствии перегородок в

сосуде, а пунктирной линией – при наличии

перегородок.

еханическая

мешалка, помещенная в центре сосуда,

вызывает вращательное движение всего

объема жидкости, находящейся в сосуде,

что вызывает центробежную силу, и в

соответствии с (5.19) в этом случае свободная

поверхность жидкости примет форму

параболоида вращения. При малых числах

оборотов наблюдается небольшое понижение

уровня жидкости у вала. С увеличением

же числа оборотов возникшая воронка

постепенно углубляется и может достигать

лопастей мешалки. С целью предотвращения

создания воронки или уменьшения ее

глубины в сосуде устанавливают

вертикальные перегородки 1

(рис. 10.8).

На этом рисунке сплошной линией изображена

воронка при отсутствии перегородок в

сосуде, а пунктирной линией – при наличии

перегородок.

Рис. 10.8. Образование воронки в сосуде с мешалкой

Поскольку в зависимости от конструкции мешалок и их числа оборотов движение жидкости в сосудах для перемешивания имеет свои особенности, то ниже рассмат-риваются условия работы ряда мешалок.

Мешалки лопастного типа. Лопастными мешалками называются устройства, состоящие из двух или большего числа лопастей прямоугольного сечения, закрепленных на вращающемся вертикальном валу (см. рис. 10.1). К лопастным мешалкам относятся также и рамные мешалки (см. рис. 10.2). Основные достоинства лопастных мешалок – простота устройства и невысокая стоимость изготовления. К недостаткам мешалок этого типа следует отнести низкое насосное действие мешалки (слабый осевой поток), не обеспечивающее достаточно полного перемешивания во всем объеме аппарата. Развитие турбулентности в объеме перемешиваемой жидкости происходит медленно, циркуляция жидкости невелика.

Некоторое увеличение осевого потока жидкости достигается при наклоне лопастей под углом 30-45 к оси вала. Для перемешивания жидкостей в аппаратах, обогреваемых с помощью рубашки, в тех случаях, когда возможно выпадение осадка, применяют рамные мешалки, которые имеют форму, соответствующую внутренней форме аппарата.

При высоких скоростях вращения лопастных мешалок в аппарате устанавливают отражающие перегородки, которые служат для уменьшения окружной скорости жидкости (предотвращает создание воронки на поверхности жидкости) и для организации осевого и радиального потоков.

Турбинные мешалки. Эти мешалки имеют форму колес водяных турбин с плоскими, наклонными или криволинейными лопастями, укрепленными на вертикальном валу (см. рис. 10.3). В аппаратах с турбинными мешалками создаются преимущественно радиальные потоки жидкости. При работе турбинных мешалок с большой частотой вращения наряду с радиальным потоком возможно возникновение тангенциального (кругового) течения жидкости в аппарате и образование воронки. В этом случае в аппарате устанавливаются отражательные перегородки.

Мощность, потребляемая турбинными мешалками при наличии в аппарате отражательных перегородок, при турбулентном режиме перемешивания практически не зависит от вязкости среды. Поэтому мешалки данного типа могут применяться для смесей, вязкость которых во время перемешивания изменяется.

Пропеллерные мешалки. Рабочей частью пропеллерной мешалки является пропеллер (см. рис. 10.4) – устройство с несколькими фасонными лопастями, изогнутыми по профилю гребного винта. Наибольшее распространение получили трехлопастные пропеллеры. Вследствие более обтекаемой формы пропеллерные мешалки при одинаковом числе Рейнольдса потребляют меньшую мощность, чем мешалки прочих типов. К достоинствам пропеллерных мешалок следует отнести высокую скорость вращения и возможность непосредственного присоединения мешалки к электродвигателю.

Пропеллерные мешалки создают преимущественно осевые потоки перемешиваемой среды и, как следствие этого, – большой насосный эффект, что позволяет существенно сократить продолжительность перемешивания. Вместе с тем пропеллерные мешалки отличаются сложностью конструкции и сравнительно высокой стоимостью изготовления. Пропеллерные мешалки следует применять в цилиндрических аппаратах с выпуклыми днищами. При установках их в прямоугольных баках или аппаратах с плоскими днищами интенсивность перемешивания падает вследствие образования застойных зон. Для улучшения перемешивания больших объемов жидкостей и организации направленного движения жидкости (при большом отношении высоты к диаметру аппарата) в сосудах устанавливают направляющий аппарат, или диффузор (рис. 10.9). Диффузор представляет собой короткую цилиндрическую или коническую трубу, внутри которой помещается мешалка. При большой частоте вращения мешалки в отсутствие диффузора в аппарате устанав-ливают отражающие перегородки.

Р ис.

10.9. Пропеллерная мешалка с диффузором:

1 – диффузор.

ис.

10.9. Пропеллерная мешалка с диффузором:

1 – диффузор.