10936

.pdfА.Д. Серов1, М.А. Мудрилов2

1Школа №45 МАОУ с УИОП;2Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В РАСТЕНИЯХ ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ

Роль электрических сигналов в растениях до сих пор не до конца определена, в особенности, их возможная информационная роль. Прояснение данного вопроса не только позволит заполнить пробелы понимания функционирования растительного организма, но и способно найти применение в системах сельскохозяйственного мониторинга.

Вариабельный потенциал (ВП) является важным электрическим сигналом у высших растений. Выделяют следующие специфические свойства ВП: 1) Вариабельный потенциал индуцируется повреждающими стимулами; 2) ВП является очень длительным электрическим сигналом; его продолжительность может составлять минуты, десятки минут или более; 3) ВП имеет неправильную форму, включая длительную деполяризацию и, часто, «ПД-подобные» всплески и / или быструю деполяризацию; 4) параметры ВП могут зависеть от типа повреждения, его интенсивности и расстояния от зоны воздействия; 5) ВП способен проходить через неактивные или мертвые ткани; 6) ВП может распространяться в течение рефрактерного периода.

Формирование ВП в клетках высших растений в основном связано с деактивацией протонной помпы (активный поток протонов): фаза деполяризации активируется входящим потоком ионов Ca2+ и формируется деактивацией протонной помпы, фаза реполяризации – реактивацией протонной помпой.

ВП, вероятно, представляет собой локальный электрический отклик, который индуцируется гидравлическим сигналом, химическим сигналом или совместным действием этих сигналов. Гидравлический сигнал представляет собой волну повышенного гидравлического давления, которая распространяется через ксилему растения и инициирует генерацию ВП. Другая гипотеза о том, что локальное повреждение вызывает распространение определенного раневого вещества через ксилему. раневое вещество вызывает электрический ответ.

Объектом исследования служили 14–24-дневные ростки пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.)., выращенные в горшках с песком. Электрическую активность регистрировали внеклеточно с помощью макроэлектродов ЭВЛ-1М3 на различном расстоянии от зоны раздражения. В качестве усилителя биопотенциалов использовали трехканальный универсальный иономер ИПЛ-113 с высоким входным сопротивлением

700

(>109Ω), который был соединен с персональным компьютером. В качестве раздражителя использовали ожог открытым пламенем (5 сек) и нагрев кончика второго листа в течение 5-8 минут.

Сравнение

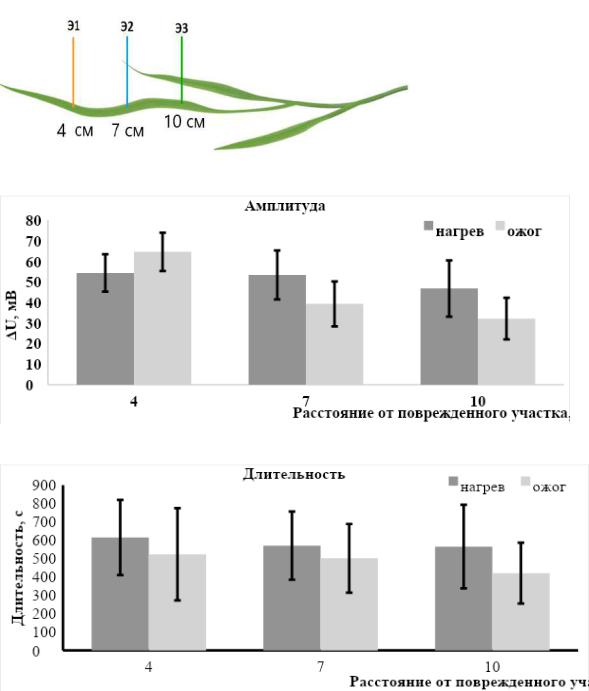

Рис. 1. Сравнение амплитуды

Рис. 2. Сравнение длительность

701

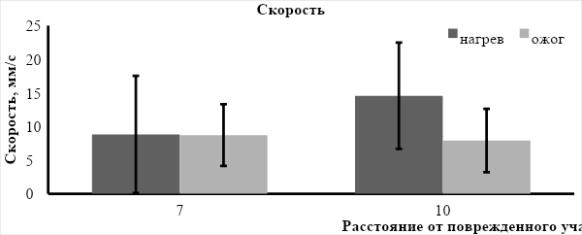

Рис. 3. Сравнение скорости

Вывод: При нагреве амплитуда ВП сначала увеличивается до 54±9 мВ, затем практически не снижается оставаясь на уровне 53±12 мВ на расстоянии в 3 см, затем постепенно и нестабильно начинает снижаться до 46±13 мВ. То есть, мы видим, что амплитуда поддерживается при распространении на примерно одном уровне.

При ожоге, ниже по стеблю на расстоянии 1,5 см амплитуда ВП около 65±10 мВ, резко снижаясь до 39±11 мВ, а еще через 3 см снизившись до 32±10 мВ. В отличии от нагрева, амплитуда ожога постоянно снижается от места ожога до корня. На рисунке 1 приведены значения амплитуд со высчитанным отклонением, видны вышесказанные особенности.

При нагреве длительность ВП держаться на уровне 600±200 с. При ожоге длительность ВП держаться на уровне 500±200 с. На рисунке 2 приведены значения длительности со высчитанным отклонением, видны вышесказанные особенности.

При нагреве скорость ВП сначала изначальна равна 9±4, мм/с, но за тем повышается до 14±8, мм/с. При ожоге скорость ВП сначала изначальна равна 4±4, мм/с, но за тем повышается до 8±5, мм/с. На рисунке 3 приведены значения скорости с высчитанным отклонением, видны вышеуказанные особенности.

Таким образом, данная работа отличается новизной и оригинальностью, отвечающей высоким стандартам современной научной работы. Результаты позволяют продемонстрировать возможность растений пшеницы различать различные типы термических раздражителей, подобная специфичность сигнала была показана лишь на растениях гороха. Что касается возможности применения данных результатов, то их можно использовать при разработке систем дистанционного мониторинга физиологического состояния растений в рамках "умного сельского хозяйства".

702

М.А. Бышев

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НДТ В РОССИИ

Наилучшие доступные технологии (далее НДТ) являются неотъемлемой частью современного экологического законодательства России, цель которых повышение экологической и экономической эффективности в разных видах хозяйственной и иной деятельности. Для более эффективного внедрения НДТ в России, необходимо изучить текущий опыт реализации, выявить ошибки и на основе различных проблем, предложить наиболее результативное решение. Цель работы: изучить опыт реализации НДТ в России, определить проблемы и предложить пути решения. На данный момент реализация НДТ не идет в полном формате, изза проблем с получением комплексного экологического разрешения (далее КЭР) и ряда экономико-юридических аспектов данной программы, что затрудняет реализацию НДТ. Следовательно, необходимо понять, почему решение, где реализуется повышение экономической эффективности и экологической безопасности, никак не может быть реализовано на территории Российской Федерации.

Проблема №1. Законодательство.

НДТ является составной частью КЭР уже этот факт, делает реализацию НДТ проблемной, в связи с сложностью получения КЭР. А так же регуляторная гильотина, вступающая в силу с 1 января 2021 , вносит свои коррективы, в довольно смутную перспективу реализации НДТ в ближайшем будущем.

Проблема №2. Информационно-технические справочники НДТ. Хоть в данный момент и закончена разработка всех справочных

материалов по каждой отрасли, возникает вопрос в их постоянной актуализации. Так как каждая отрасль по-разному требует актуализации в разные промежутки времени, исходя из индивидуальных особенностей развития той или иной сферы. Так же остро стоит вопрос участия экспертного состава в реализации ИТС. В связи с этим существуют неточности в формулировках или в видах применяемого оборудования, например применение термина «маркерные вещества», который больше относится к производственному контролю, а не реализации самого технологического процесса.

Проблема №3. Проблема финансирования для реализации НДТ.

Еще одна ключевая проблема, которая не позволяет быстро реализовать НДТ на территории России. При установке нового оборудования, все всегда упирается в возможности того или иного

703

предприятия, а финансирование за государственный счет не видится возможным, учитывая необходимые объемы финансирования при реализации данной программы. А также общий крайне-низкий бюджет в 2.5 трлн. рублей на весь национальный проект «Экология» и лишь определенная часть из этих средств уйдет на реализацию НДТ.

Решения проблем в области реализации НДТ.

1)Упрощения получения КЭР и другой документации напрямую связанной с КЭР, излишняя бюрократизация мешает быстрой реализации НДТ в России, так как существует множество барьеров для предприятий с точки зрения законодательства, которое не позволяет им в краткие сроки начать реализацию НДТ в России. Также необходимо рассмотреть вариант вынесения НДТ в отдельную категорию документации, которая должна быть получена без учета КЭР (это изменение поможет распространить НДТ

втом числе на предприятия 2 категории, которым на данный момент не обязательно получать КЭР).

2)Любая актуализация справочников должна происходить в тесном взаимодействии с экспертным сообществом, чего не происходит на данный момент, а также проверена независимыми специалистами на момент лоббирования определенных технологий, которые на самом деле не являются НДТ по тем или иным причинам. Также необходимо введение пилотных проектов предприятий в каждой отрасли производства, для оценки эффективности информационно-технических справочников (ИТС) НДТ.

В целом, можно выделить два пути решения данной проблемы, первый это финансирование ключевых предприятиях с помощью государственных дотаций, льготных кредитов или других видов «зеленых» льгот по платежам. Второй путь заключается в изменении законодательство таким образом, чтобы ведение деятельности вне области применения НДТ на объектах (например 2 категории) не являлось эффективным с экономической точки зрения. Но стоит понимать, что решение экологических проблем это всегда вопрос финансовых дотаций и льгот со стороны государства, так как часто предприятиям не всегда выгодно идти в ногу с техническим прогрессом в области очистки сточных вод или атмосферного воздуха, в связи с тем, что это ведет к удорожанию конечной продукции. Оба пути в том или ином виде реализуются в РФ, например в 2019 году ФРП поддержал 123 проекта по созданию производств на базе НДТ, было выдано льготных займов на общую сумму 28 млрд рублей.

Изменения в законодательство, введение КЭР и НДТ, безоговорочно несут положительный эффект для безопасности окружающей среды. Но в экспертном сообществе существует множество спорных аспектов, которые не позволяют оценить эффективность реализации данных реформ. НДТ поможет аккумулировать нереализованные средства, которые лежат мертвым грузом после неуспешных национальных проектов.

704

И.М. Краев1, Д.М. Малышев2, А.В. Иванов1

1ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»,

2 ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области"

МИКРОПОГОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЧАЛКОВСКОГО БОРА

Ичалковский природный заказник является особо охраняемым природным объектом регионального значения. Его уникальность заключается в том, что на берегу Пьяны располагается лесной массив, вобравший в себя необычную флору и фауну, включающую представителей разных ландшафтно-климатических зон. Это связано в значительной степени со сложным карстовым рельефом, который создает уникальные микропогодные и микроклиматические условия. В пещерах и понижениях рельефа с водоемами при плюсовых температурах образуется прохладный воздух. В зимнее время это зоны безветрия, где в меньшей степени, чем на прилегающих к заказнику территориях, выхолаживается земная поверхность. В результате микроклиматические характеристики заказника характеризуются меньшим перепадом температур: летом в заказнике более прохладно и влажно, а зимой теплее, чем на окружающих территориях.

Целью работы является исследование влияния реки Пьяны, пещер и карстовых провалов в реликтовом Ичалковском бору на формирование микропогодных характеристик для подтверждения известных закономерностей гидрометеорологическими измерениями. Такая оценка важна для выявления условий комфортности окружающей среды с учетом перспектив создания геопарка ЮНЕСКО в южных районах Нижегородской области [1]. Нижегородская область обладает существенным потенциалом для создания геопарков [3, 4].

Исследование гидрометеорологических параметров было проведено в октябре 2020 г. с помощью мобильного гидрометеорологического комплекса [2]. Состав измерительного мобильного комплекса представлен на рисунке 1. Измерения были выполнены как в местах расположения пещер и крупных карстовых провалов, так и в Пьяне. Измерение влажности, температуры, скорости ветра и давления внутри пещер и на прилегающей территории представлено в Таблице 1.

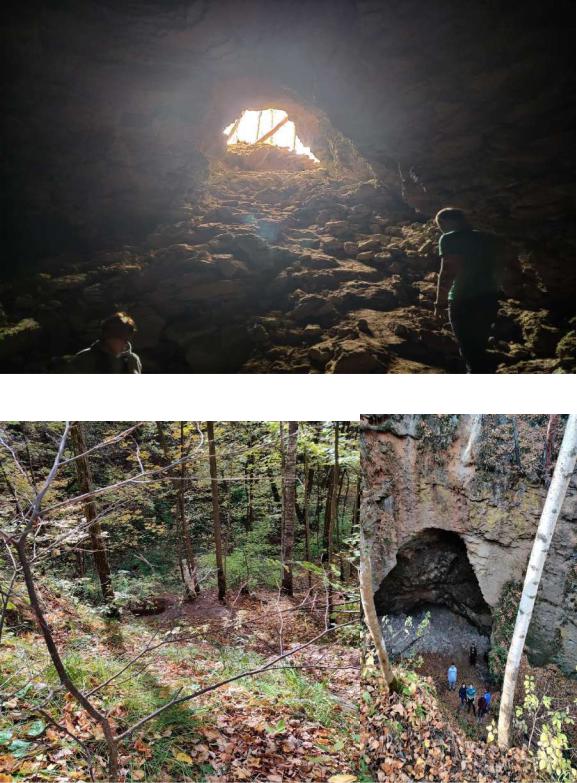

На основе измерений выполнена оценка комфортности среды для формирования геопарка. Вид карстовых провалов и пещер представлен на рис. 2, 3.

705

1 |

|

2 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

4 |

|

5 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1. Состав мобильного измерительного комплекса, включающий 1- профессиональную Интернет метеостанцию, 2- анемометр Мегеон 1103, 3- термометр для измерения температуры воды, 4 - батометр Молчанова, 5- диск Секки, 6- микроскоп с цифровой камерой, 7- ph-метр.

Таблица 1 Влажность, температура, скорости ветра и давление внутри пещер Ичалковского

бора и на прилегающей территории

Объект |

|

Температура, |

Давление, |

Скорость |

|

Влажность, % |

С |

гПа |

ветра, м/с |

Кулева Яма, |

|

|

|

|

рядом с провалом |

44 |

22,9 |

1011 |

0 |

Внутри провала |

41 |

21,8 |

1014 |

0 |

Пещера Теплая, |

|

|

|

|

рядом с пещерой |

46 |

17 |

1011 |

0 |

внутри пещеры |

39 |

19 |

1014 |

0 |

Пещера Безымянная |

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

рядом |

48 |

16,3 |

1011 |

0 |

внутри |

37 |

16,7 |

1014 |

0 |

Пещера Холодная |

|

|

|

|

(с водой в |

|

|

|

|

углублении) |

38 |

14,4 |

1011 |

0 |

внутри |

47 |

4,9 |

1013 |

0 |

Берег Пьяны |

44 |

20,6 |

1014 |

1,3 |

|

|

706 |

|

|

Рис.2 Пещера Теплая

Рис.3. Кулева яма (слева) и пещера Безымянная (справа).

По результатам работы можно сделать следующие выводы. Выполнено исследование и предложена концепция планового изучения микропогодных и микроклиматических условий в реликтовом бору с использованием мобильного измерительного комплекса онлайн мониторинга. Измерения, проведенные во второй половине дня в условиях

707

штиля внутри бора и возле него, показали существенное влияние пещер на микроклимат в Ичалковском бору. Пещеры с сухим воздухом и отсутствием воды в заглубленной части характеризуются пониженной влажностью по сравнению с прилегающей территорией. При этом температура внутри пещер выше, чем на прилегающей территории. Выявлена важная роль высоких деревьев в формировании микроклимата. Высокие деревья и подрост гасят сильный ветер и создают комфортные для человека условия по ощущаемой температуре в течение всего года. Изменение давления соответствует изменению уровня измерения по балтийской системе. Пещера Холодная содержит заполненное водой углубление, что влияет на температуру воздуха внутри неё и на температуру возле пещеры. Единственная территория с заметным ветром – берег реки Пьяны.

Исследования показали, что по эстетической ценности, привлекательности, геологической уникальности и природной значимости реликтовый Ичалковский бор вместе с расположенным на его территории пещерным комплексом являются центральным природным комплексом с объектом геологического наследия в южной части Нижегородской области.

Работа выполнена при поддержке гранта Русского Географического Общества «Проект геопарка ЮНЕСКО «Ичалковский пещерный комплекс в реликтовом Ичалковском бору».

ЛИТЕРАТУРА:

6.Global Geoparks Network. Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's assistance to join the Global Geoparks Network (GGN) 2014 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Электронный документ: Режим доступа www.europeangeoparks.org

7.Малышев Д.М. Создание мобильного комплекса экологического мониторинга городской среды / Малышев Д.М., Иванов А.В., Краев И.М., Останина И.М., Малькова В.М., Скачкова Н.А. В сборнике: IX Всероссийский фестиваль науки. сборник докладов в 2-х

томах. 2020. С. 363-367

8.Шулева А.С. Оценка потенциала развития геологического и экологического туризма в крупном регионе - бассейне волги / Шулева А.С., Виноградова Т.П., Иванов А.В. В сборнике: Великие реки 2019. Труды научного конгресса: 3-х томах. 2019. С. 252-255.

9.Иванов А.В. Оценка роли геопарков в обеспечении устойчивого развития регионов России / Иванов А.В. В сборнике: ВЕЛИКИЕ РЕКИ' 2019. Труды научного конгресса 21-го Международного научно-промышленного форума: в 3-х томах. 2019. С. 135-138.

708

Д.П. Папертева

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОМЫВНЫМИ ВОДАМИ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ

Внастоящее время постоянный рост объемов водопотребления для производственного и хозяйственно-бытового водоснабжения сопровождается увеличением объема сточных вод. При их обработке на очистных сооружениях образуются промывные воды фильтров.

Всреднем объем промывных вод фильтров составляет 7-10% от среднесуточного водопотребления. Сброс этих вод в водоем приводит к его загрязнению. В связи с чем, проблема обращения с промывными водами фильтровальных сооружений водопроводных станций является актуальной.

Технологические сбросы от промывки фильтров - это загрязнения, представленные мелкодисперсной взвесью, с точки зрения обработки и возможного использования в технологической схеме, делятся на две группы.

1группа – «Загрязненные промывные воды», которые сбрасываются

вгородскую канализацию. К ним относятся:

− сточная вода, возникающая, в процессе обезвоживания известкового осадка;

− сточная вода сгущения и обезвоживания ила; 2 группа – «Относительно незагрязненные промывные воды»- это

воды, образующиеся в результате промывки песчаных и угольных фильтров.

На сегодняшний день существует несколько способов утилизации промывных вод.

1) Очистка и сброс промывных вод в естественную природную среду является самым распространенным способом ее утилизации, однако это приводит к загрязнению водоема. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения запрещают сброс в водные объекты сточных вод, которые могут быть направлены для повторного использования после соответствующей очистки.

2) Сброс промывных вод фильтров на городские очистные сооружения канализации приводит к увеличению нагрузки на сооружения, поступлением в составе сточных вод несвойственного для сооружений загрязнителя (соединений алюминия, используемых в качестве коагулянтов в процессе очистки промывной воды) и высокими затратами на транспортировку стоков.

709