10936

.pdf•Мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы. Они строятся как в мегаполисах, так и в небольших поселениях. Они вносят весомый вклад в проблему переработки мусора.

•Финансовое поощрение добровольных сборов – особенно распространено в Европе, где люди получают прибавку к зарплате.

•Штрафы – государство накладывает штрафные санкции на тех, кто выбрасывает мусор в неположенных местах.

Разные подходы стран Европы к переработке мусора:

1. Энергия отходов в Швеции. Есть в мире страны, где переработка отходов практически достигла 100%. Одна из них — Швеция.

«Panta mera» (со швед. «перерабатывай больше») — девиз шведов. Пищевые отходы, а также бумага и пластмасса перерабатываются или

направляются на производство биогаза. Эффективное превращение мусора в энергию в Швеции стало обыденной практикой. Здесь научились даже зарабатывать на утилизации отходов, ввозимых из стран, заключивших договор. Для жителей скандинавской страны отдать мусор на переработку означает не просто проявить бережное отношение

кприроде, а исполнить закон и даже получить скидки на тарифы ЖКХ.

2.Опыт решения «мусорной» проблемы в Финляндии. У соседа России — Финляндии — лишь 1% отходов уходит на свалку. Все остальные

отходы перерабатываются |

или сжигаются. |

Но |

финны еще |

и решают важные задачи |

логистики — то, |

как |

мусор попадает |

на перерабатывающие предприятия. |

|

|

|

В строящемся микрорайоне в пригороде Хельсинки финская компания MariMatic установила систему пневмопочты для мусора.

На улицах устанавливаются контейнеры для пяти видов твердых отходов. После того, как контейнер полностью заполнен, все отходы по трубе отправляются на завод по переработке, где находятся пять огромных отсеков — отдельно для каждого типа отходов. Запускается переработка отходов непосредственно на предприятии с помощью

компьютера, все автоматизировано. |

|

|

|

|

3. |

Мусороперерабатывающие |

автоматы |

в |

супермаркетах |

Германии. Понимая, что пластик сегодня является одним из крупнейших загрязнителей, владельцы большинства немецких супермаркетов установили в своих магазинах автоматы по приему пластиковых бутылок. Каждый желающий может принести пластиковую бутылку со специальной отметкой на этикетке и сдать ее в аппарат. За это человек получает чек на сумму 0,25 евро за каждую бутылку. На сумму сданных бутылок владелец чека может спокойно купить любой товар в этом же магазине.

4. Решение вопроса переработки мусора во Франции. На мусорные баки французы установили компьютерные чипы и теперь имеют информацию о заполнении бака и когда нужно вывозить скопившийся в нём мусор. Эта информация помогает в регулировке

660

маршрутов |

мусоровозов: |

куда |

поехать в первую очередь, куда |

в последнюю. |

|

|

|

5. |

Дисциплинарные |

меры |

к нарушителям мусорных законов |

вИталии. Каждый город Италии устанавливает собственные дисциплинарные меры в отношении нарушителей «мусорных» законов. Размер штрафов может отличаться в десятки раз. За неправильно отсортированный мусор можно получить квитанцию от 25 до 620 евро

взависимости от вида нарушения.

6. В Азии лидером по переработке мусора является Япония. В стране буквально нет ни единого кусочка свободной земли, поэтому практически все отходы в Японии перерабатывается для вторичного использования. Из мусора делаются строительные материалы и даже отсыпаются новые небольшие острова. Япония является мировым лидером по освоению технологий термической утилизации.

7. В лидерах списка переработчиков мусора значится такая страна, как Бразилия. В Бразилии к сбору мусора привлечены беднейшие слои населения специфическим способом. Здесь за 6 пакетов мусора дают один пакет с едой, что позволяет собирать 400 тонн отходов ежемесячно.

В российской Федерации распоряжением Правительства от 25 января

2018 г. №84-р утверждена |

«Стратегия развития промышленности |

по обработке, утилизации и |

обезвреживанию отходов производства |

и потребления на период до 2030 года».

Стратегия ориентирована на решение стратегических задач в области переработки отходов производства и потребления и развития соответствующего промышленного комплекса.

1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 31 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним в стране начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

В России мусороперерабатывающая промышленность только будет создаваться. Национальный проект «Экология», который был разработан в Год экологии, включает в себя 11 пунктов, среди них — «Чистая страна». Этот проект подразумевает появление в России мусоросжигательных заводов по технологии швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova — дочерней компании Hitachi

Российское правительство поставило задачу полностью отказаться от полигонов (свалок) как площадок по захоронению ТКО к 2030 году. Проект не подразумевает того, что сжигать будут весь мусор. На заводы отправится только тот мусор, который нельзя переработать, отмечают власти. В то же время в Подмосковье уже начали запускать первые мусоросортировочные комплексы. Благодаря им органические отходы станут уходить на закрытые компостные площадки. Там они в течение

661

нескольких месяцев будут «вызревать», а уже затем, после бактериальной обработки паром, станут простым компостом без запаха. Такое сырье можно использовать для отсыпки дорог или рекультивации тех же свалок.

Новые свалки будут строить уже по современным экологическим стандартам. Их снабдят дренажной системой для отвода газов и жидкостей, а чтобы избежать загрязнения почвы, на дно полигона положат геотекстильный барьер.

В Нижегородской области остро стоит проблема с экологической опасностью бытовых отходов. Большинство поселковых, сельских свалок эксплуатируются без разработанной и согласованной проектной документации, не имеют гидроизолирующего основания (бетонного, глиняного и др.), что создает угрозу загрязнения почвы и грунтовых вод токсичными компонентами фильтра.

Ежегодно на территории Нижегородской области открываются новые предприятия и фирмы, принимающие участие в сборе вторичного сырья и доставке его на переработку.

Всего же в Нижегородской области работают пять комплексов обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Еще три комплекса планируется построить в регионе в 2021—2022 годах. Они будут располагаться в Навашинском, Арзамасском и Уренском районах. Уже подготовлены концессионные соглашения и проекты, подобраны земельные участки. Но нужна поддержка для реализации инвестпроектов.

Для эффективного решения проблем в сфере обращения с отходами

необходима достоверная |

информация об |

их накоплении, образовании, |

о наличии обустроенных |

объектов для их |

размещения, о предприятиях - |

переработчиках и сборщиках промышленных и бытовых отходов, об имеющихся технологиях по переработке и обезвреживанию различных видов опасных отходов.

Защита природной среды от загрязнения отходами производства и потребления на территории Нижегородской области остается наиболее острой экологической проблемой. Учитывая актуальность и важность исследуемой темы, весьма интересными выглядят данные проведенного мной опроса среди учащихся 9-х классов МАОУ Лицей №38.

По результатам проведенного мной опроса среди 116 учащихся

ввозрастной группе от 14 до 16 лет можно сделать вывод о том, что 60,34% опрошенных лиц готовы сортировать ТКО в целях оптимизации утилизации мусора, а 22,41% опрошенных лиц уже сортируют ТБО.

Поэтому я считаю, что необходимо достоверное информирование населения о вреде ТБО окружающей среде, о технологиях, используемых

впереработке мусора, о важности сортировки мусора и ответственности каждого человека за порядок на планете. Кроме того, необходимо сократить максимально образование отходов, как можно раньше раздельно собрать отходы, чтобы они не были испорченными компонентами и чтобы их можно

662

было переработать. Также необходимо государственное участие - наличие учета и отчетности, использование методов программно-целевого планирования; наличие инженерно-технического обеспечения для обращения с отходами; предоставление субсидий хозяйствующим субъектам.

ЛИТЕРАТУРА

1.Анализ и оценка зарубежного опыта обращения с твердыми бытовыми отходами / Калугина С.М., Селиванова С.В., Колыванова Е.В. // 31 Неделя науки СПбГПУ: Матер. межвуз. науч. конф., Санкт-Петербург, 25-30 нояб. 2002 г. Ч.1. - СПб.: СПбГПУ, 2003;

2.Букреев Е.М., Корнеев В.Г. Твердые бытовые отходы - вторичные ресурсы для промышленности // Экол. и пром-сть России. –

1999;

3.Вольчин И.А., Майстренко А.Ю., Потапов А.А. Твердые бытовые отходы как топливо для получения энергии // Энергетика и электрификация. – 2002;

4.Демина Л.А. Современная экологическая концепция управления отходами «Zero Waste» // Энергия: экон., техн., экол. – 2005;

5.Систер В.Г., Мирный А.Н. Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. - М.: Акад. коммун. хоз-ва им. К.Д. Памфилова, 2003;

6.Рязанцев Н.А. Актуальные вопросы применения зарубежного опыта утилизации отходов жизнедеятельности человека // X Всероссийскийфестивальнауки [Электронныйресурс]: сборникдокладовв 2-хтомах. Том 2. / Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т; редкол.: А.А. Лапшин, И.С. Соболь, Д.В. Монич [идр.] – Н. Новгород: ННГАСУ, 2020 –

258-262 с. 1 электрон. опт. диск (CD-R), ISBN 978-5-528-00372-6; 978-5- 528-00374-0;

7.Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. №84-р;

8.Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ;

9.Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

10.Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

11.Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января

2002 года.

663

1В. В. Сизов, 2М. А. Андреев, 2Е. М. Волкова

1МАОУ № 85 г. Нижнего Новгорода

2ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДОМА ДЛЯ СЕМЬИ В РУССКОМ СТИЛЕ

Издревле в культуре славян лес занимал особое место, строевой, хвойный активно использовался в строительстве благодаря легкой обработке, низкой теплопроводности, что важно в холодном климате. Отрицательные качества дерева – недолговечность, горючесть приводили к пожарам, перестройкам поселений, основой деревянного зодчества которых был бревенчатый сруб. По данным археологии, жилища древних славян делились на наземные дома и котлованы с пониженным относительно земли уровнем пола. В V–VII веках на северо-западе территории расселения славян наземные дома были срубными, южнее и восточнее господствовали квадратные котлованы площадью 6 – 20 м², глубиной 0,3–1,2 м, срубного и каркасного (каркасно-столбового) типа стен

– «полуземлянки» с земляным полом, в центре или углу которых находились печь или очаг. Срубные стены возводились из бревен, реже из плах, применялись рубки в обло и в лапу. Каркасные стены были из столбов по углам с заполнением из горизонтально уложенных плах (плетня), подмазанных глиной, покрытых побелкой.

Во второй половине I тыс. н.э. славяне заселили псковсконовгородский регион, где были обнаружены наземные однокамерные дома площадью 12–20 м² с глиняным или дощатым полом, с печью в углу, их археологи определяют, как типично славянские. На рубеже тысячелетий основным типом русского жилища в лесной зоне стал наземный срубный дом с печью в углу. В южнорусских регионах были распространены каркасные деревянные дома, глинобитные, каменные, избы: курная (черная) с удалением дыма от печи через двери и окна, белая – с дымоудалением через трубу.

Архитектурный облик старинной уличной среды [1-4] был представлен рядами заборов, прерывавшимися воротами, глухими стенами хозяйственных построек, иногда фасадами домов ремесленников, демонстрируя устойчивость развития культурных ландшафтов исторических поселений [5]. Типологическими признаками русской крестьянской усадьбы служат: конструктивно-планировочное решение, взаиморасположение функциональных зон (жилой, хозяйственной), планировка с количеством помещений, вертикальная структура объекта, тип отопления (дымоудаления). Основной единицей застройки средневековой Руси была усадьба-двор с жилыми и хозяйственными

664

постройками, с амбаром для запасов (зерна, одежды, продуктов) в стороне от жилья для сбережения от огня, зачастую вблизи мельниц. Богатые усадьбы, окруженные частоколом, включали дома барские и для челяди, хозяйственные постройки. Односрубная четырехстенная изба с сенями, холодной клетью без хозяйственного двора была у беднейших слоев населения. Трехчастная планировка дома состояла из теплой избы, сеней, высокого подклета под жилой и хозяйственной частью для сохранения тепла, позволявшего держать скот. В городских трехсрубных домах каждый сруб имел свою кровлю. Развитием односрубной четырехстенной избы с сенями стала изба-пятистенок – дом из двух смежных помещений, разделенных рубленой стеной. В XI и XII веках появилась избашестистенок – два сруба под одной крышей, связанные сенями и переходом, широко распространенная в XVIII-XIX веках на Русском Севере. У дома «кошелем» в Карелии (Заонежье), низовьях Печоры, в Прикамье двор примыкал к жилой избе сбоку, размещаясь под одной асимметричной двускатной кровлей. Основные типы народных жилищ Севера России XVIII

– XIX вв. (по Ю.С. Ушакову): дома «брусом» – четырехстенок, пятистенок, шестистенок, шестистенок с крыльцом на торцевом фасаде; «глаголем»;

«кошелем». |

|

|

|

|

|

В |

XVIII-XIX |

веках |

под |

влиянием |

каменной |

архитектуры Петербурга создавались |

провинциальные |

усадьбы |

|||

деревянного классицизма, где элементы ордерной системы сочетались с народной резьбой. Со II-й половины XIX века деревянное зодчество развивалось под влиянием эклектики, в домах неорусского стиля в конце XIX – начале XX веков сочеталась профессиональная архитектура и народные традиции. Значительное место в системе выразительных средств русского дома занимала резьба по дереву, в древности такой декор имел сакральный смысл, выражал народные представления об устройстве мира, месте в нем человека, был тесно связан со славянской мифологией, выполнял роль оберегов.

В 1920–1930-е годы сельские и городские жилые дома по-прежнему состояли из деревянных изб с усовершенствованной планировкой, украшались резьбой. В советском малоэтажном сельском домостроении наряду со срубными домами были представлены сборные деревянные (щитовые, каркасные), кирпичные, блочные и т. д. Сегодня в российском индивидуальном строительстве деревянные срубные дома не редкость, в их архитектуре устойчиво проявляются традиции русского деревянного зодчества.

Типология бревенчатых срубов включает несколько следующих классов: 1. Срубы без перевязки горизонтальных швов между бревнами (рубка «в иглу»), где оба конца бревна заострены, врезаны подобно иглам в бока бревен соседних стен. 2. Срубы с частичной перевязкой горизонтальных швов (рубка «в иглу»), где комлевой (более толстый) конец

665

бревна соединяется с соседним бревном чашевидной врубкой. 3. Срубы с полной перевязкой горизонтальных швов, на половину бревна выше (ниже) шва между бревнами соседних стен, где сплошные срубы-бревна вплотную примыкают друг к другу с помощью паза, утепленного мхом (кукушкиным льном), паклей, соломой, мешковиной, берестой. 4. Срубы с зазорами между бревнами (рубка «в реж»), скрепленными нагелями, применяют для облегчения в конструкциях шатров, глав, бочек, подпорных стен, оснований под мельницы, печи. 5. Срубы с заполнением зазоров жердями (рубка «в погон») в хозяйственных постройках, где жерди обоими концами врезаются в бревна подобно соединению «в иглу».

Таким образом, деревянное зодчество в России имеет богатые культурные традиции, зависящие не только от условий сурового климата, но и от уклада жизни, умения рубить добротное жилище, архитектура которого отличалась высоким качеством, своеобразием и красотой [6, 7]. Простые лаконичные формы исторических домов, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве русских зодчих, оттачивались веками, искусство домостроения передавалось по наследству, избы служили нескольким поколениям. Таким образом, изучение взаимосвязи древности и современности в символах архитектурностроительной среды является актуальным. Цель исследования: создание проекта дома для семьи в русском стиле. Для реализации цели были поставлены следующие задачи: анализ литературы, стандартов, проектов по теме; исследование истории жилищ, строительных приемов, стандартов русского деревянного зодчества, выполнение проекта, макета дома. Решение поставленных задач осуществлялось на основе системного, комплексного подхода, применения методов: библиографического анализа информации, стандартов, проектов по теме работы; сравнительного анализа аналогов; моделирования объекта с помощью макетирования. Гипотеза исследования: реализованный проект деревянного дома для семьи, выполненный из экологически чистых материалов, в русском стиле, улучшит быт людей, сделав комфортным их существование, внесет вклад в популяризацию и сохранение культурного наследия страны.

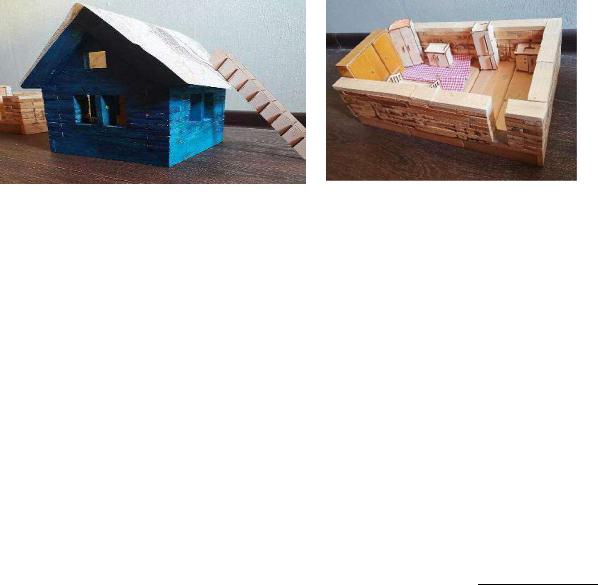

Для дружной семьи, которая любит собираться вместе, был выбран энергоэффективный, функциональный, ресурсосберегающий тип деревянного одноэтажного дома: односрубная четырехстенная изба с чердаком под двухскатной крышей, украшенная резьбой. Для большей наглядности было решено сделать два макета дома из дерева (рис. 1): один для показа интерьера, другой для демонстрации внешней формы здания. В качестве основы для макета интерьера дома из дерева была сделана коробка, внутри которой после тщательной отделки стен и пола деревянными панелями, расположили необходимую для жизни функциональную мебель и уютный коврик. Макет, демонстрирующий внешний вид дома, выполнен из дерева в полном соответствии с технологией малоэтажного

666

домостроения, его фасады оформлены защитным финишным покрытием позитивного синего цвета.

Таким образом, на базе изучения истории, стандартов деревянного зодчества Руси был разработан алгоритм проектирования дома для семьи в русском стиле, который может стать примером, типовым решением для многократного использования. Реализованный проект дома в русском стиле способен своей функциональностью помочь семье в обустройстве быта, улучшит эстетику архитектурно-строительной среды, использование дерева внесет вклад в экологию. Выполненный в традициях деревянного российского зодчества макет дома для семьи наглядно демонстрирует, что все новое – хорошо забытое старое, жизнь в таком доме могла бы улучшить быт людей, сделать комфортным их существование, приобщить к традициям прошлого.

Рис. 1. Макеты дома для семьи в русском стиле

ЛИТЕРАТУРА

1.Волкова, Е.М. Архитектурный облик объектов культурного наследия Чкаловского района Нижегородской области [Текст]: монография

/Е.М. Волкова. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2020. – 188 с.: ил.

2.Волкова, Е.М. Исторические тенденции формирования архитектурного облика старинных улиц Нижнего Новгорода/ Е.М. Волкова //Приволжский научный журнал. 2019. №2 (50) С. 106 -112

3.Волкова, Е. М. Влияние градостроительных регламентаций на формирование архитектурного облика улиц Нижнего Новгорода / E. М. Волкова // Приволжский научный журнал. 2018. №4 (48). С. 151-160

4.Волкова, Е.М. Особенности памятников архитектуры Чкаловского района Нижегородской области / Е.М. Волкова //Приволжский научный журнал, №4 (44). 2017. С. 111-122

5.Иванов, А. В. Использование интерактивных технологий экологического мониторинга и геодизайна для оценки устойчивости развития культурных ландшафтов исторических городов /А. В. Иванов, Е.М. Волкова// II-я Международ. научно-практ. конф. «Устойчивое развитие территорий».- г. Москва, 2019. С. 86-88.

667

6.Волкова, Е.М. Управление качеством архитектурностроительной деятельности: учеб. пособие / Е. М. Волкова. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2020. – 69 с.

7.Волкова, Е.М. Информационное и программное обеспечение архитектурно-строительной деятельности: учеб. пособие /Е.М. Волкова. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2020. – 81 с.

Слесарев А.В., Кувшинова Е.Е.

МБОУ «Школа №106», г. Нижний Новгород

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА КАК ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОТОГРАФИИ

С момента появления фотографии в 1839 году можно с уверенностью сказать, что она изменила наш мир. Она помогла раскрыть вещи, которые когда-то были скрыты и задокументировать важные события, и теперь они никогда не будут забыты. Объектами фотосъёмки становятся предметы, животные, люди, природа, город… даже самый незначительный элемент нашей жизни может стать центром сюжета фотографии. Такими являются и, на первый взгляд, привычные серые здания города. Такой вид фотосьёмки имеет даже своё название – архитектурная.

Объект исследования - архитектурная фотосъёмка. Это жанр фотографии, фотосъёмка архитектурных сооружений (зданий и их комплексов, мостов и т. п.). Как правило, ставит целью получение документального снимка, создающее необходимое представление о внешнем виде снимаемого объекта или его деталей.

Актуальность моего исследования заключается в том, что архитектура всегда была, остаётся и будет тесно связана с историей и развитием того или иного места, территории и народа, который там проживал. Она отражает их жизнь: праздную и бытовую, зажиточную и бедную, разруху или расцвет. Поэтому ценность архитектурной фотографии очень высока и в первую очередь историческая (документальная). При данном виде фотосъёмки основная задача состоит в правдивом и точном показе формы здания, отделки, скульптур и элементов декора.

Но архитектурная фотосъёмка может производиться и для художественного воспроизведения объекта. В этом случае точность может быть принесена в жертву художественной выразительности, максимального воспроизведения характерных черт города, страны, эпохи. Вся архитектура, особенно достопримечательности Нижнего Новгорода – это очень многогранный и художественный источник вдохновения для создания фотографий – это новизна данной научной работы.

668

Цель работы: подобрать методические рекомендации для новичков по созданию архитектурных фотографий.

Для начала нужно изучить технику. Основными элементы зеркальной фотокамеры как выяснилось, являются: объектив, диафрагма, затвор, матрица, процессор. А работает она следующим образом. Световой поток проходит сквозь объектив и попадает на диафрагму. Она регулирует количество попавшего в объектив света и пропускает его дальше, на зеркало. Свет отражается от него и попадает в призму, преломляясь через которую, доходит до видоискателя, в котором фотограф и видит то, что находится непосредственно перед объективом. В момент фотографирования зеркало, входящее в эту механическую конструкцию, поднимается и открывается затвор фотоаппарата. Именно в этот момент и происходит так называемое экспонирование. Свет попадает на матрицу и создает на ней изображение. После экспонирования затвор закрывается, зеркало опускается на свое место и фотоаппарат готов сделать следующий снимок. Этот сложный процесс происходит внутри аппарата за сотые и даже тысячные доли секунды.

Основными настройками фотоаппарата были выявлены следующие: фокусное расстояние и угол обзора объектива, экспозиция, выдержка, ISO, диафрагма, баланс белого

Основные правила, которых нужно придерживаться при создании архитектурных фотографий:

-Заранее знакомиться с местом съёмки, как с человеком, попытаться узнать, так называемый, «характер» сооружения.

-Не лениться и пробовать снимать в течение всего дня (в разное время суток, соответственно при разном освещении)

-Пробовать фотографировать с абсолютно разных и порой неожиданных точек обзора.

-Внимательно относитесь к элементам сооружения и его линиям, они могут подсказать, какую точку обзора выбрать, какой формат фото будет уместен (вертикально или горизонтально) и т.д.

Соблюдать правила композиции:

1)Основной объект располагается на пересечении третей (композиции с небольшими отклонениями от симметрии более выразительны: глаз постепенно находит множество отличий, сравнивает и анализирует).

2)Другие объекты кадра направляют взгляд на основной объект.

3)Основной объект должен отличаться от заднего фона по цвету или

тону.

На самом деле различных советов очень много, здесь стоит отметить индивидуальный подход каждого фотографа к своей работе. В данном эксперименте - выполнении фотографий нижегородских архитектурных

669