10912

.pdfблемы современности, определены пределы роста и сформулирована кон- цепция экологически устойчивого развития. Таким образом, Римский клуб указал путь, по которому сегодня стараются следовать все развитые стра- ны.

В наше время разговоры об экологии, экологической культуре и эко- логических проблемах ведутся на всех системных уровнях: в правитель- стве обсуждают концепции экологически устойчивого развития, на уровне регионов внедряют систему раздельного сбора мусора, а школьники и сту- денты изучают «Экологию». Однако проявления экологической сознатель- ности случаются не так часто.

Дело в том, что экологическое сознание, определенное в современ- ной науке как способность человека понимать свою общность с природой и уметь согласовывать свои действия с ее ритмами, требует осмысленного подхода, глубокой рефлексии и наличия идентичности. Иначе говоря, если человек не имеет достаточного уровня образования и самосознания, он не сможет осознать себя и свое место в природе. Следствием этого является потребительское отношение, которое четко сформулировал еще Френсис Бэкон: «Наука нужна для того, чтобы покорять Природу и ставить ее силы на службу человека». Однако в XVI−XVII веке перед человеком стояли иные задачи, и тот подход, что был допустимым четыре века назад, учиты- вая технологический прогресс и социокультурные преобразования, кото- рые произошли с человечеством за это время, не может действовать сего- дня. Поэтому проблема повышения уровня экологического образования и экологического сознания стоит перед нами сегодня так остро.

По мнению А.И. Тобоева процесс зарождения экологического созна- ния происходит следующим образом: первый этап – самолюбование свои- ми талантами, второй – критический анализ своего положения [3, с. 25]. Чтобы перейти на этап анализа, необходимо иметь соответствующие зна- ния и философски отрефлексированные суждения. В ходе этого процесса человек неизбежно столкнется с осознанием того, как много он потреблял до этого и как сильно не хочет повторять свои ошибки вновь. Многие эко- активисты и люди, изменившие свой образ жизни, сделав его более экоща- дящим, утверждают, что пришли к мысли об осознанном потреблении.

Феномен осознанного потребления еще не изучен современным научным сообществом. Встречаются различные вариации: этическое, ра- зумное, экологичное. В сущности, любое из этих понятий сводится к принципу: «потребляй ровно столько, сколько нужно, с минимальными остатками, а лучше без них. При этом жизненный цикл каждой вещи про- длевай за счёт бережного хранения, а также вторичного использования». Осознанное потребление – это вдумчивый подход к покупкам, ответствен- ность за этичность, экологичность и экономность потребления природных ресурсов, необходимых для удовлетворения лишь необходимых потребно- стей.

460

Существует несколько форм осознанного потребления: отказ от не- нужных вещей, осознанное совершение покупок, рациональное использо- вание ресурсов, экологичное обращение с отходами.

Вдокументальном фильме Эндрю Моргана «Реальная цена моды» показана изнанка фейшн-индустрии: как производится одежда, в каком ко- личестве и какими людьми. Создатели картины призывают задуматься о том, какой ценой получаются вещи, которые могут быть не так необходи- мы. Отказ от ненужных вещей предусматривает вдумчивый и рациональ- ный подход к покупкам, чтобы ресурсы, затраченные на их производство, не были потрачены впустую.

Всущности, отказ от ненужных вещей включает осознанное совер- шение покупок, однако следует понимать, что под осознанным выбором здесь подразумевается приоритет не столько количества, сколько качества потребляемой продукции. Качество товара определяется условиями его производства. Осознанно потреблять в данном случае значит поддержи- вать производителей, предоставляющих экологическую отчетность, не те- стирующих товары на животных, соблюдающих права местного населе- ния, которое работает на производителя, и т.д.

Рациональное использование ресурсов заключается отчасти в том, чтобы использовать весь предусмотренный продуктом потенциал, бережно его хранить и по возможности переработать, но и в том, чтобы использо- вать альтернативные источники энергии. Хотя споры об «экологичности» некоторых из них ведутся до сих пор, это не мешает сберегать часть ресур- сов уже сегодня.

Экологичное обращение с отходами предусматривает не только раз- деление мусора, но и сведение количества этих отходов к минимуму. Ра- дикальная установка, которая получила активное распространение в наши дни, это «Ноль отходов». Концепция «Zero Waste» наиболее полно была сформулирована в книге Беа Джонсон, идейного основателя безотходного образа жизни, «Zero Waste Home», и снискавшая признание за короткий срок существования. Главная цель концепции «Нулевые отходы» – сокра- щение количества мусора. Эта цель достигается предметами многоразово- го использования, которые можно вторично переработать, подобно тому, как в природе происходит круговорот органических веществ.

Таким образом, в движении «Zero Waste» воплощается идеал совре- менности – человек, который не производит отходов. Такой человек с эти- ческой и экологической точки зрения ведет достойное существование. Возможно, именно за этим идеалом стоит наше будущее.

Можно выделить несколько форм, в которых осуществляется осо- знанное потребление: отказ от покупки лишних вещей, перепроизводство продуктов питания, экономия при расходовании природных источников энергии, раздельный сбор и переработка мусора. Многие развитые страны уже имеют опыт перехода на осознанное потребление.

461

ВАнглии еще в 1943 году был организован секонд-хенд, ставший с тех пор традиционным в разных странах и позволивший экономить массу ресурсов для производства одежды. Там же в последние годы популярно движение «No-buy», главная идея которого заключается в том, чтобы не покупать новую одежду и косметику минимум год. Вместо показа новых покупок фешен-блогеры рассказывают о том, как обходятся старыми ве- щами и планируют бюджет.

В2015 году Франция стала первой страной, где супермаркетам за- претили выбрасывать излишки продуктов. Их обязали отдавать непродан- ные товары на благотворительность. В случае несоблюдения данных усло- вий выписывается штраф.

ВЯпонии экономить природные ресурсы – национальная традиция. Например, японские стиральные машины не имеют функции подогрева – все вещи стираются в холодной воде; в стране нет централизованной пода- чи горячей воды – она нагревается индивидуально с помощью газа.

Известен опыт централизованного и относительно быстрого перехо- да целой страны на раздельный сбор и переработку мусора – это история Южной Кореи. Контроль за этим процессом обеспечивается при помощи местного административного органа, мусор сортируют в зависимости от сырья, площадки с контейнерами расположены в удобных местах, за несо- блюдение правил выписывают штрафы. Пакеты для неперерабатываемого мусора стоят недешево, за его утилизацию берут дополнительный налог. Правила сортировки знают все жители страны, эта система прозрачная и открытая, за сортировку отвечает каждый гражданин лично.

ВРоссии данный процесс сталкивается с рядом проблем: экологиче- ское просвещение носит поверхностный характер и довольствуется ло- кальными успехами, оно не направлено на формирование экологической сознательности, не побуждает к действию, а лишь информирует. Система обращения с отходами замкнутая, непрозрачная и сложная; из-за отсут- ствия условий пропадает мотивация жить экологично; у людей нет воз- можности покупать экологичные товары из-за политики супермаркетов; ограничения, связанные с экологичным образом жизни, не способствуют приобщению граждан к экологической культуре.

Всвоей книге «Третья волна» А.Тоффлер выражает надежду, что настанет время, когда человечество впервые сможет и должно научиться выбирать для внедрения только те инновации из числа новых технологий, которые имеют наиболее позитивный социальный и экологический эф- фект.

По статистике в среднем по планете 15% мусора перерабатывается тем или иным способом. «Мнения о том, делают ли что-нибудь россияне

для защиты окружающей среды, разделились поровну (по 46%). Но в ближнем окружении людей, судя по опросу, экологичное поведение рас-

462

пространено довольно широко», — отмечает Фонд «Общественное мне-

ние» [2].

Таким образом, можно сказать, что в нашей стране экологическое сознание и осознанное потребление находятся в фазе становления. Систе- ма не отлажена, государственный контроль осуществляется только лишь в области надзора, а не предупреждения, а сами граждане не всегда заинте- ресованы в том, чтобы путем глубокой рефлексии и единения с природой осознать глубинные истоки, что связывают человечество и окружающую среду. Каждый не должен забывать о том, что мусор не появляется сам со- бой, потреблять его – осознанный выбор людей, которые только начинают переосмыслять последствия ими содеянного.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Лагутин, А. О. Экологическая культура как фактор устойчивого раз- вития общества: дис., канд. культурол. наук : 24.00.01 / А.О. Лагутин ; науч. рук. А.И. Манасиков ; КГУКИ. – Краснодар, 2001. – 159 с.

2.Опрос граждан РФ от 18 лет и старше от 02.12.2018 г. «Состояние экологии и вовлеченность в экологические практики» // ФОМнибус.

3.Тобоев, А.И. Понятие экологического сознания / А.И. Тобоев // Гу- манитарные исследования. Философия. – 2015. – №3 (7). – С. 23-26.

4.Global Challenges Foundation. Quarterly Risk Report August 2016. Oxford, UK.: 2016. – 30 с.

ЯНОВА Р. Ю., студент; ТИМИНА А. И., студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский гос- ударственный строительный университет" (НИУ МГСУ),

г. Москва, Россия, regina.yanova.97@mail.ru, postalgirl@mail.ru

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СТРУКТУРЕ КАМПУСОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кампус высшего учебного заведения или студенческий городок – это объект, состоящий из объединенного одной общей функцией комплекса зданий, сооружений и общественных пространств. Главная цель такого комплекса является обеспечение взаимосвязи между учебными, научно- лабораторными корпусами, общежитиями для студентов, библиотеками, местами общественного питания и другими объектами инфраструктуры [1]. Опытом наиболее функционального проектирования студенческих го- родков могут поделиться Германия, Австрия, Италия, Южная Корея, Гон- конг. Проекты показавшие свои достоинства в организации пространства

463

становятся узнаваемыми, что добавляет статичности учебному заведению. Особое внимание в современных студенческих городках уделяется откры- тым пешеходным зонам, которые образуют единое пространство, несущее определяющее значение. Оно может представлять собой площадь или группу площадей, объединенных одной архитектурно-планировочной мыслью, на которых осуществляются социальные взаимодействия, или «зеленые» пространства, в которых обеспечено комфортное пребывание студентов для осуществления учебной деятельности или отдыха, а также пешеходные связи между всеми объектами инфраструктуры кампуса. Со- временная практика строительства университетских кампусов убеждает в том, что «продуманная пространственная организация кампуса имеет, быть может, даже более важное значение для полноценного и эффективного функционирования университетского кампуса, чем архитектурные и функ- циональные качества его отдельных объектов» [2]. Другими важными ха- рактерными отличиями благоустройства территорий высших учебных за- ведений являются внедрение инновационных технологий и комплексов, достижение высокого уровня экологических показателей, обеспечение безбарьерной среды для маломобильных групп населения. Также широко используют ландшафтные особенности, во внимание принимаются клима- тические особенности территории строительства.

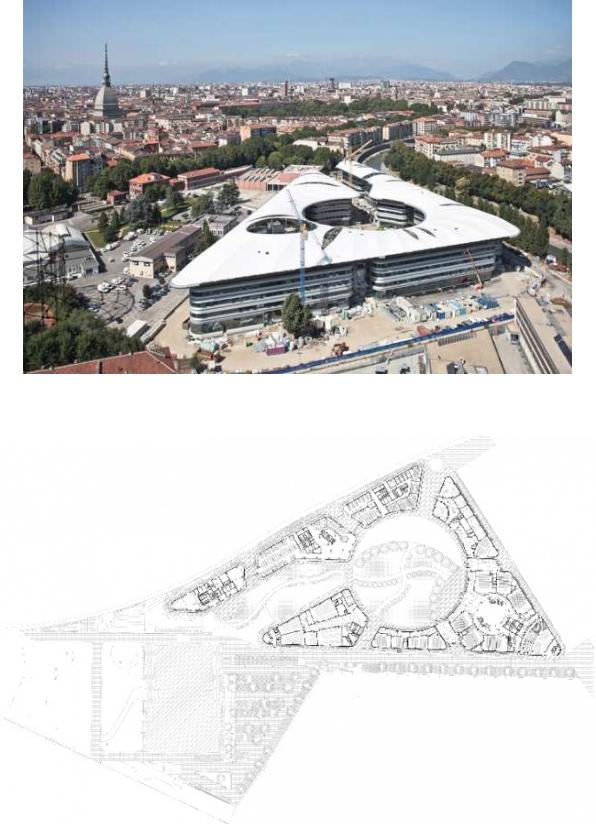

Примером использования ландшафтных особенностей и прилегаю- щего пространства является элемент кампуса Туринского университета (Италия). «Путь философа» - это туристический маршрут, внедренный в сеть пешеходных дорожек и соединяющий пространство университета с благоустройством набережной и остановками общественного транспорта. Внутреннее пространство кампуса представлено в виде круглой площади, соединяющей учебные корпуса с другими зданиями, сооружениями и эле- ментами инфраструктуры.

Рисунок 1 - Кампус Туринского университета

464

Рисунок 2 - Кампус Туринского университета

Рисунок 3 - План кампуса Туринского Университета на уровне главной входной группы

465

Новый кампус Венского Экономического Университета, открытый в 2013 году, стал одним из удачных примеров создания открытой социаль- ной среды. Благодаря градостроительному решению студгородка, было до- стигнуто взаимодействие с окружающей городской средой. Отличительной чертой кампуса является то, что периметр его территории выделен лишь высаженными в ряд деревьями. Это позволяет обеспечить пространство открытыми входными зонами, получая возможность беспрепятственной интеграции всех жителей района, в пределах которого находится универ- ситет. На территории студенческого городка, помимо учебных корпусов, размещены магазины, кафе, ресторан, детский сад, спортивные объекты. Вблизи территории кампуса построены и продолжают строиться объекты, увеличивая значимость территории в рамках городской среды.

Пространство нового кампуса объединяет здания и сооружения в единое целое, создавая атмосферу интеллектуальной среды, что характер- но для такого рода заведений. Протяженное зеленое пространство высту- пает в качестве ландшафтного парка и создает среду для комфортного пре- бывания, встреч, занятий и общения.

Рисунок 4 - План нового кампуса Венского университета экономики

466

Рисунок 5 - Кампус Венского университета экономики – вид со стороны парка Пратер

Отечественные примеры студенческих городков чаще всего пред- ставляют собой архитектурно-планировочное решение в виде комплекса учебно-лабораторных корпусов и мест проживания студентов. Прилегаю- щие пространства и пространства, расположенные непосредственно на территории кампусов, не обустроены, не используются в полной мере. Пешеходные связи представлены минимальным количеством дорожек. Ча- сто не выделено центральное пространство. Не создается инфраструктура, обеспечивающая комфортное пребывание на территории учебного заведе- ния. Данные факторы приводят к тому, что студенты занимаются образо- вательной деятельностью непосредственно внутри зданий учебных корпу- сов, библиотек и мест их проживания. Свободное время зачастую проводят за границами университетского кампуса. Это приводит к отсутствию мо- лодежной интеллектуальной среды – основной идеи современных студен- ческих городков. Поэтому можно сделать вывод, что, исходя из вышепере- численных примеров, облик российского университетского кампуса не от- вечает показателям идеи большинства современных кампусов мира.

Главная проблема заключается в том, что в состав студенческого кампуса, зачастую, входят большие ландшафтные пространства, но они не используются в полной мере. В рамках современных тенденций, для обес- печения полноценной и комфортной образовательной среды, для обеспе- чения социальных коммуникаций необходимо развивать такие простран- ства – активно озеленять территории, организовывать парки и зеленые ку- луары, обеспечивать наличие таких объектов инфраструктуры как магази-

467

ны, кафе, парикмахерские и другие, создавать больше пешеходных связей между учебно-лабораторными корпусами, местами проживания, отдыха и другими объектами инфраструктуры [5, 6]. Такой комплекс мероприятий способен создать узнаваемый образ, визуальный облик и определенный бренд высшего учебного заведения, а главное – создать ту атмосферу, в которой студент будет иметь социальные связи и сможет вести полноцен- ную образовательную, спортивную и рекреационную деятельность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Popov A.V., Architectural Examination of Student Accommodation in Russia and the CIS // Amazonia Investiga Vol. 8, N 19 (2019) рр. 179-190.

2.Пучков М.В. Архитектура университетских комплексов. Ека- теринбург. Изд-во УрГУ, 2010

3.Туринский кампус [Электронный ресурс] / режим доступа: https://archi.ru/projects/world/8437/kampus-turinskogo-universiteta-luidzhi- einaudi

4.Венский кампус [Электронный ресурс] / режим доступа: https://docplayer.ru/52858934-Novyy-kampus-venskogo-universiteta- ekonomiki-i-biznesa-a-new-campus-of-vienna-university-of-economics-and- business.html

5.Попов А.В., Казарян Р.А. Социологические аспекты архитек- турного формирования жилища студенческой молодежи, социализация личности / Перспективы науки. 2018. № 4 (103). С. 46-52.

6.Попов, А.В. Принципы формирования архитектуры студенче- ского жилища высших учебных заведений: дисс. … канд. архитекту-

ры/А.В. Попов. -М., 2014. -274 с.

ШУЛЕВА А.С., студент кафедры ВВЭХ

ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно- строительный университет", Нижний Новгород, Россия shuleva.arina@yandex.ru

ГЕОПАРК КАК ПЛАТФОРМА ОБЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ

В качестве достижения экологического мышления настоящего мож- но считать осознание необходимости комплексного сохранения не только непосредственно живых организмов, но и уникальных объектов «неживой» природы, выполняющей следующие функции: выступают как биотопы для соответствующих биоценозов, представляют культурную, эстетическую и научную ценность. Такими объектами могут быть выходы на поверхность редких минеральных образований, исключительно хорошо сохранившиеся

468

отпечатки древних растений и животных. Поэтому аналогично классиче- ским заповедникам, национальным и природным паркам с 90-х гг. XX века в некоторых странах стали выделять особые территории для сохранения уникальных геологических объектов - геопарки.

Идея создания геопарков с целью сохранения и использования гео- логических объектов согласно принципам устойчивого развития террито- рий родилась в 1996 г. на 30 Международном геологическом конгрессе в Пекине в ходе работы симпозиума по сохранению геологического насле-

дия [1].

Важным событием стало учреждение Европейской сети геопарков (EGN), которое состоялось в июне 2000 г. [3]. По инициативе четырех геопарков стран Европы EGN образовали французский Геологический за- поведник Верхнего Прованса, греческий Музей естественной истории ока- меневшего леса острова Лесбос, германский Геопарк Герольш- тайн/Вульканайфель и испанский Культурный парк Маэстразго.

Согласно критериям отнесения природных территорий к геологиче- ским паркам, разработанным ЮНЕСКО, геологические парки должны:

5.представлять собой шедевр человеческой творческой деятель- ности, строительную, архитектурную, технологическую или ландшафтную целостность, природный геологический феномен;

6.обеспечивать необходимую сохранность культурных традиций той или иной эпохи цивилизации;

7.отражать естественное и традиционное для какой-либо эпохи, человеческое поселение, геологические эпохи в развитии Земли, развитие природных геологических процессов;

8.отображать современные эколого-биологические процессы, происходящие на земле и естественные среды обитания [2].

Таким образом, геологические парки являются территориями нового типа взаимодействия человека и природы. Можно отметить основные направления такого взаимодействия

6.Геопарки становятся территориями развития мультидисципли- нарных научных исследований, таких как экономическая геология и гор- ное дело инженерная геология, геоморфология, ледниковая геология, фи- зическая география, гидрология, минералогия, палеонтология, почвоведе- ние, стратиграфия, экология и др.

Возможность создания геопарка на какой-либо территории сперва определяется совокупностью уникальных геологических объектов в преде- лах данной территории, так называемым геологическим наследием.

Объекты геологического наследия должна обладать георазнообрази- ем и уникальностью отдельных объектов. В таком случае территория будет вызывать интерес науки, образования и экологического туризма. В основе концепции каждого геопарка лежит связь между георазнообразием, био- разнообразием и сакральным культурно-историческим наследием региона.

469