10801

.pdf

61

элеваторный узел допускается по заданию на проектирование и только при обосновании.

От смесительной установки или теплообменника теплоноситель идет в распределительный коллектор системы отопления здания, а от него расходится по трубопроводам различных веток системы отопления здания.

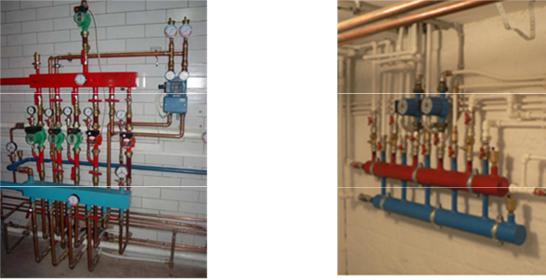

Коллектор представляет собой трубу большего диаметра, от которой расходятся трубопроводы меньших диаметров – ветки системы отопления здания. Коллекторы выполняются только из металла. В тепловом пункте здания размещают два коллектора отопления – подающий и обратный. Подающий коллектор всегда располагают над обратным. См. рис. 3.4 и 3.5.

а) коллекторы СО с медными |

б) коллекторы СО с |

трубами |

полипропиленовыми трубами |

Рис. 3.4 Коллекторы системы отопления (СО).

Подобный коллектор может быть устроен для систем теплоснабжения воздухонагревателей приточных систем вентиляции, если таких систем в здании несколько. Разница в том, что для воздухонагревателей нет необходимости снижать температуру сетевой воды, то есть ответвление на коллектор систем теплоснабжения воздухонагревателей устраивается до смесительного узла по ходу движения теплоносителя (также и ответвление на теплообменники ГВС). На рис. 3.5 показан коллектор с размещением подающей и обратной линий внутри общего корпуса. Это элемент энергосбережения с распределением на три группы коллекторов (одна справа внизу не видна), можно использовать в об-

62

щественных зданиях с разными арендаторами помещений Схему подключения теплообменников СО и ГВС к тепловой сети рис. 3.5.

Рис. 3.5. Коллектор с разделением подающей и обратной линий внутри общего корпуса (элемент энергосбережения) с распределением на три группы коллекторов (одна справа внизу не видна), можно использовать в общественных зданиях с разными арендаторами помещений

На всех трубопроводах водяных систем в верхних точках устанавливаются воздухоотводчики (с воздухосборниками или без) – штуцеры с запорной арматурой с условным проходом не менее 15 мм для спуска воздуха из системы, а в нижних точках – штуцеры с кранами с условным проходом не менее 25 мм для спуска воды при ремонте или по окончании отопительного периода. Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее i=0,002 (2 промилле) к тепловому вводу.

Для стока воды полы ИТП следует проектировать с уклоном i=0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой. Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа следует предусматривать один дренажный насос.

В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по предотвращению превышения допускаемого уровня шума в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Для тепловых пунктов обязательно исполнение требований по архитек-

63

турно-планировочным решениям. Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется принимать не менее 2,2 м. При размещении ИТП в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м. Проемы для естественного освещения тепловых пунктов предусматривать не требуется. Двери и ворота должны открываться из помещения или здания теплового пункта от себя. Подробные требования к помещениям ИТП изложены в разделе 14 СП

124.13330.2012 [13] и разделе 2 СП 41-101-95 [19]. По взрывопожарной и по-

жарной опасности помещения тепловых пунктов должны соответствовать категории Д.

3.2. Теплообменники

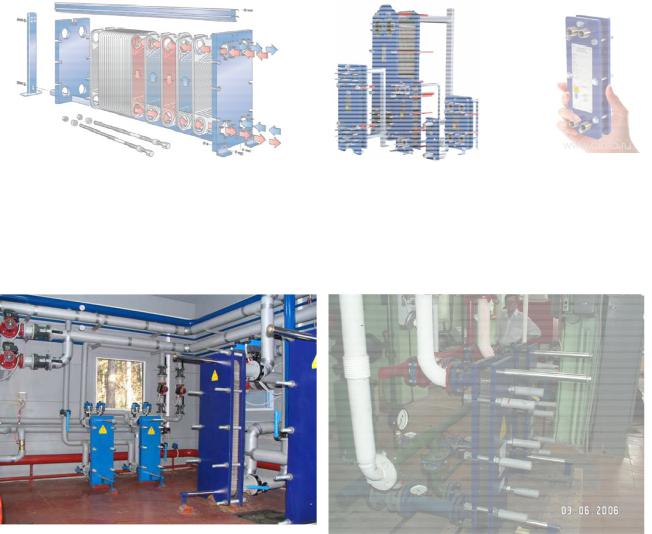

Теплообменники системы отопления бывают:

−водоводяные и пароводяные – по виду греющего теплоносителя;

−кожухотрубные (труба в трубе) и пластинчатые (ALFA LAVAL, Ридан,

Danfoss) рис. 3.5-3.7.

На каждом патрубке теплообменника устанавливают отключающее устройство, термометр и манометр, а перед входными патрубками пластинчатых, кроме того, – сетчатые фильтры (для исключения дополнительных потерь давления вследствие загрязнения межпластинчатого пространства).

а) б) в)

а) схема устройства, направление движения греющей и нагреваемой воды; б) внешний вид; в) внутреннее строение секции двухсекционного кожухотрубного теплообменника.

Рис. 3.5. Кожухотрубные теплообменники

64

а) б) в)

а) схема устройства, направление движения греющей и нагреваемой воды; б) внешний вид; в) самый маленький типоразмер.

Рис. 3.6. Пластинчатые теплообменники

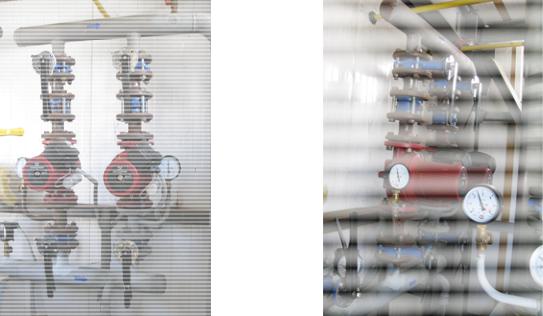

Рис. 3.7. Пластинчатые теплообменники, установленные в котельной (слева) и тепловом пункте (справа)

Побудителем движения воды в СО служат циркуляционные насосы, расположенные в тепловом пункте или на насосной станции.

Насосы всегда устанавливаются в количестве не менее двух – один рабочий и один резервный. Монтаж одного насоса допускается при условии хранения резервного насоса в непосредственной близости от места расположения насосной установки. После насоса по ходу движения воды устанавливают обратный клапан для предотвращения тока воды через лопатки насоса в обратную сторону. До насоса и после обратного клапана устанавливают запорную арматуру для возможности обеспечения отключения насоса при его замене (см. рис.

65

3.5 и 3.8). До и после насоса для контроля напора воды устанавливаются манометры.

Теплообменники, циркуляционные насосы, фильтры, КИП и автоматика устанавливаются в центральном тепловом пункте или в тепловом пункте здания

– ИТП.

Рис. 3.8 Обвязка насосов (движение воды снизу вверх)

В тепловых пунктах для измерения потребления теплоты надлежит устанавливать приборы учёта и контроля тепловой энергии.

Методика теплового и гидравлического расчета пластинчатых теплообменников

1. Методика расчета пластинчатых теплообменников основана на использовании в них всего располагаемого напора теплоносителей с целью получения оптимальной скорости каждого теплоносителя и соответственно максимального значения коэффициента теплопередачи.

Оптимальное соотношение числа ходов для греющей Х1 и нагреваемой Х2 воды находится по формуле

X |

1 |

|

G |

h |

0,636 |

|

DPгр 0.364 |

|

1000 - tсрн |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

× |

|

|

|

(2.14) |

||

|

|

|

|

|

|

|

гр |

||||||

X 2 |

= |

|

|

|

× |

|

|

1000 - t |

|||||

Gd |

|

DРн |

|

ср |

|

||||||||

66

Если соотношение ходов получается > 2, то для повышения скорости движения воды целесообразна несимметричная компоновка, то есть число ходов теплообменивающихся сред будет неодинаковым.

2. Для выбора необходимого типоразмера пластинчатого теплообменника предварительно задаемся оптимальной скоростью движения воды в каналах

Wопт = 0,4 мс , которая позволит получить потери давления в установке не более

150 кПа и обеспечит высокий коэффициент теплопередачи.

Выбрав тип пластины рассчитываемого теплообменника системы отопления, по оптимальной скорости находим требуемое количество каналов по нагреваемой воде mн:

mн = |

|

Gh max |

(2.15) |

||

W |

× f |

к |

× ρ н ×3600 |

||

|

опт |

|

|

|

|

где fк - живое сечение одного межпластинчатого канала. Полученное значение округляем в большую сторону до целого числа.

3. Компоновка теплообменника симметричная, т.е. mгр = mн. Число пластин в пакете находят по соотношению:

nп = 2 × mн |

|

(2.16) |

||

В крайних пакетах, соприкасающихся пластин на одну больше (конце- |

||||

вую): |

|

|

|

|

nп = 2 × mн +1 |

|

(2.17) |

||

4. Общее живое сечение каналов в пакете по ходу греющей и нагреваемой |

||||

воды: |

|

|

|

|

fгр = f н= mн × fк |

|

(2.18) |

||

5. Находим фактическую скорость движения нагреваемой воды в каналах |

||||

теплообменника. |

|

|

|

|

Wн = |

Ghm |

|

|

(2.19) |

3600 × fн × ρн |

|

|||

|

|

|

||

где ρ н - плотность нагреваемой жидкости, кг |

м |

3 . |

||

|

|

|

|

|

67

6. Для проведения дальнейших расчетов требуется определить критерий Прандтля, критерий Нуссельта и число Рейнольдса для нагреваемой воды

Критерий Прандтля для воды в пристеночном слое при средней температуре стенки определяется по зависимости:

|

|

|

Prст = |

cст ×ν ст × ρст |

|

|

|

|

|

|

(2.20) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

λст |

|

|

|

|

|

|

|

где |

ρ cт - плотность воды при |

t cт , кг |

3 . |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t cт= |

tвхн + tвыхн |

+ tвхгр + tвыхгр |

|

|

|

|

|

(2.21) |

||

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ν |

cт |

- кинематическая вязкость воды при t |

cт |

, м2 . |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

с |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

сcт |

- удельная теплоемкость воды при t cт |

, |

Дж |

0 |

С |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кг × |

|

|

λст |

- коэффициент теплопроводности воды при t cт , Вт м×0 С |

|||||||||||

А для нагреваемой воды критерий Прандтля рассчитывается по формуле:

Prн |

= |

cн ×ν н × ρн |

(2.22) |

|

λн |

||||

|

|

|

где ρ н ,ν н , сн , λн - плотность, кинематическая вязкость, удельная

теплоемкость, коэффициент теплопроводности воды при t н ср .

|

t н cр = |

tвхн + tвыхн |

|

|

(2.23) |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Число Рейнольдса определяется по выражению: |

|||||||||||

|

Reн = |

Wнd |

э |

, |

(2.24) |

||||||

|

|

ν н |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где dЭ - эквивалентный диаметр межпластинчатого канала, |

|||||||||||

d |

Э = |

4 × f |

к |

|

|

|

|

|

|

|

|

Пк |

|

|

, м. |

Пк |

|

|

- смоченный периметр сечения |

||||

определяемый по формуле |

|

|

|

|

|

||||||

межпластинчатого канала рассчитываемый по следующей зависимости:

|

|

|

|

|

|

|

|

68 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1,1× b 2 |

h |

2 |

|

|

||

Пк |

= 4 |

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

||||||

|

|

|

2 |

|

|

, м. h - расстояние между пластинами, м, fк— |

площадь |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

поперечного сечения канала, м2, b - ширина пластины, м.

Критерий Нуссельта для нагреваемой воды определяется по следующему выражению:

0.73 |

0 .43 |

|

Pr |

н |

0 , 25 |

|

Nu н = 0 .1 Re н |

Pr н |

|

|

|

(2.25) |

|

|

|

|||||

|

Pr ст |

|

||||

|

|

|

|

|

||

7. Коэффициент теплоотдачи со стороны хода нагреваемой воды к стенке:

α |

1 |

= |

Nuн ×λн |

, Вт |

м2 ×С |

(2.26) |

|

|

|||||||

|

|

d |

э |

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

8. Далее определяем критерий Прандтля, |

критерий Нуссельта и число |

||||||

Рейнольдса для греющей воды.

Критерий Прандтля рассчитывается по формуле:

= cгр ×ν гр × ρ гр Prгр λгр

где ρ гр ,ν гр , сгр , λгр - плотность, кинематическая вязкость, удельная

теплоемкость, коэффициент теплопроводности воды при t гр ср .

t гр cр = tвхгр + tвыхгр

2

Число Рейнольдса определяется по следующему выражению:

Re гр |

= |

Wгрd |

э |

|

|

ν гр |

|

||

|

|

|

|

|

Критерий Нуссельта рассчитывается по зависимости:

|

0.73 |

0.43 |

|

Pr |

0,25 |

Nuгр = 0.1Re |

|

гр |

|

||

гр |

Prгр |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Prст |

|

(2.27)

(2.28)

(2.29)

(2.30)

9.Коэффициент теплоотдачи со стороны хода греющей воды к стенке

α 2 |

= |

Nuгр × λгр |

, Вт |

|

2 |

|

(2.31) |

|

|

м |

× С |

||||||

|

|

d |

э |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

10. Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2 ° С), определяется по формуле:

69

к = |

|

|

|

|

β |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

δ ст |

|

|

|

|

|

|

|||

|

1 |

+ |

+ |

|

1 |

(2.32) |

||||||

|

α |

1 |

λ |

ст |

α |

2 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где β - коэффициент, учитывающий уменьшение коэффициента теплопередачи из-за термического сопротивления накипи и загрязнений на пластине, в зависимости от качества воды принимается равным 0,7 - 0,85.

11. При заданной величине расчетной производительности QSP и по полученным значениям коэффициента теплопередачи k и температурному напоруtср определяется необходимая поверхность нагрева Fтр по формуле

|

= |

Q sp |

|

|

Fтр |

h |

|

(2.33) |

|

k × Dt |

|

|||

|

|

ср |

||

где QhSP - расчетная тепловая производительность теплообменников системы отопления, Вт;

tср - среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой, ° С;

k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С).

При сборке водоподогревателя из двух раздельных теплообменников и более теплопроизводительность уменьшается соответственно в 2 раза и более.

12. Количество ходов в теплообменнике Х: |

|

||

Х = |

Fтр + fпл |

(2.34) |

|

nн × fпл |

|||

|

|

||

где fпл - поверхность нагрева одной пластины, м2.

13. Действительная поверхность нагрева всего теплообменника определяется по формуле

F = (nн × X -1)× fпл |

(2.35) |

Гидромеханический расчет

1. Вычисляем коэффициент общего гидравлического сопротивления единицы относительной длины канала для обеих сред:

ζ н |

= |

19,3 |

(2.36) |

|

Re |

0.25 |

|||

|

|

н |

|

|

|

70 |

|

|

|

ζ гр = |

19,3 |

(2.37) |

||

Re |

0.25 |

|||

|

||||

|

гр |

|

||

2. Гидравлические сопротивления пакетов пластин при этом:

DPн |

= ζ н |

× |

LП |

|

× ρн |

× |

wн2 |

× X |

1 |

(2.38) |

|||||

d э |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|||||

DPгр = ζ |

|

|

L |

П |

× ρ |

|

wгр2 |

|

|

|

|||||

|

× |

|

гр × |

|

|

|

× X 2 |

|

(2.39) |

||||||

гр |

|

|

|

2 |

|

||||||||||

|

|

|

d э |

|

|

|

|

|

|

||||||

LП - приведенная длина канала вдоль одной пластины, определяемая по

формуле LП = f пл .

b

3. Проверяем скорости движения греющей и нагреваемой воды в штуцерах:

н |

= |

|

Gh max |

|

|

|

|

Wшт |

|

|

|

|

(2.40) |

||

3600 × fшт × ρ |

|

|

|||||

|

|

|

н |

||||

гр |

= |

|

|

Gd |

|

|

|

Wшт |

|

|

|

|

(2.41) |

||

|

|

|

|

||||

|

|

3600 × fшт × ρгр |

|||||

Если скорость воды в штуцере |

больше |

|

|

допустимой (w>2,5 м/с), то |

|||

рассчитаем местное гидравлическое сопротивление водяного штуцера, приняв

ζ шт = 1,5 :

DP ншт = ζ гр |

× ρгр × |

(wгр |

)2 |

(2.42) |

|

шт |

|

||||

2 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

DP гр шт = ζ гр |

× ρгр × |

(wштгр )2 |

(2.43) |

||

|

|||||

|

|

|

2 |

|

|

4. Общее гидравлическое сопротивление теплообменника составит: |

|||||

DРнобщ |

= DPн + DРштн |

(2.44) |

|||

DРгробщ = DPгр + DРштгр |

(2.45) |

||||

5. Сопоставим заданные располагаемые напоры с расчетными гидрав-

лическими сопротивлениями. При этом должно соблюдаться условие: |

|

||

|

DРзад |

³ 1 |

(2.46) |

|

|

||

|

DРрасч |

|

|