9944

.pdfдля вертикальной, свободно расположенной поверхности. При горизонтальном расположении нагретой или охлажденной свободной поверхности для расчета средней интенсивности конвективного теплообмена можно пользоваться фор-

мулой (1.21), но значение численного коэффициента в нем должно быть изме-

нено (табл. 1.3).

|

Таблица 1.3 |

Значения численного коэффициента в формуле (1.21) |

|

|

|

Тип поверхности |

Численный коэффициент |

|

|

Вертикальные |

1,43 |

Горизонтальная, обращенная вверх: |

|

- нагретая |

1,86 |

- охлажденная |

1,0 |

Горизонтальная, обращенная вниз: |

|

- нагретая |

1,0 |

- охлажденная |

1,86 |

|

|

Свободная конвекция с учетом общей подвижности воздуха в помеще-

нии. Усиление свободной конвекции в помещении связано с тем, что на интен-

сивность движения конвективного потока около поверхности влияет общая подвижность воздуха в помещении.

Смешанную подвижность воздуха вдоль поверхности можно характери-

зовать условной разностью температур tусл, величина которой вызовет такую же интенсивность свободного конвективного потока, как при естественной конвекции и общей подвижности воздуха в помещении

tусл t tv , |

(1.22) |

где t – разность температур между поверхностью и воздухом, °С; tv – раз-

ность температур, °С, эквивалентная подвижности воздуха в помещении v, м/с,

t |

|

60 |

v2 |

. В помещении при общей подвижности воздуха свободную конвек- |

|

v |

l |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|

цию можно рассчитать по приведенным выше формулам, пользуясь значениемtусл вместо t.

20

1.5. Общий теплообмен на поверхности в помещении

Количество теплоты, которое воспринимает или отдает произвольная по-

верхность i в результате лучисто-конвективного теплообмена в помещении,

равно количеству теплоты, которое передается к поверхности или отдается от нее теплопроводностью, по формуле (1.1).

В стационарных условиях, когда температурный градиент в толще ограж-

дения остается неизменным во времени, теплопроводностью будет передавать-

ся количество теплоты Ti через площадь Fi:

Ti Ki i tср.i Fi , |

(1.23) |

где Ki – коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности ограждения до внешней среды, температура которой равна tср.i.

Таким образом, тепловой баланс поверхности с учетом выражений (1.16, 1.23) можно описать одним уравнением

i jCо i jbi j i j Fi кi i tв Fi Ki i tср.i Fi Qi 0 , (1.24) j

где Qi – прочие источники и стоки теплоты на поверхности, Вт.

1.6. Тепловой баланс воздуха в помещении

Воздух помещения, соприкасаясь с нагретыми или охлажденными по-

верхностями, нагревается или охлаждается. Кроме того, он получает или отдает теплоту в процессе теплообмена. Уравнение теплового баланса воздуха в по-

мещении имеет вид

кi i tв Fi Qв 0 , |

(1.25) |

где кi – средние значения коэффициента теплообмена |

на поверхностях; |

Qв – количество конвективной теплоты, которое непосредственно передается воздуху помещения или забирается из него.

В величину Qв входит теплота, вносимая приточной вентиляцией и в ре-

зультате неорганизованного проветривания помещения, а также конвективная теплота, получаемая воздухом от закрытых поверхностей.

Если приточный воздух настилается на одну из поверхностей и его тем-

21

пература заметно отличается от температуры воздуха в помещении, как это имеет место при воздушном отоплении или охлаждении помещения, то для воздушной струи необходимо составить самостоятельные уравнения теплового баланса. В направлении движения струю разбивают на элементарные объемы в соответствии с разбивкой на элементарные площадки омываемой поверхности.

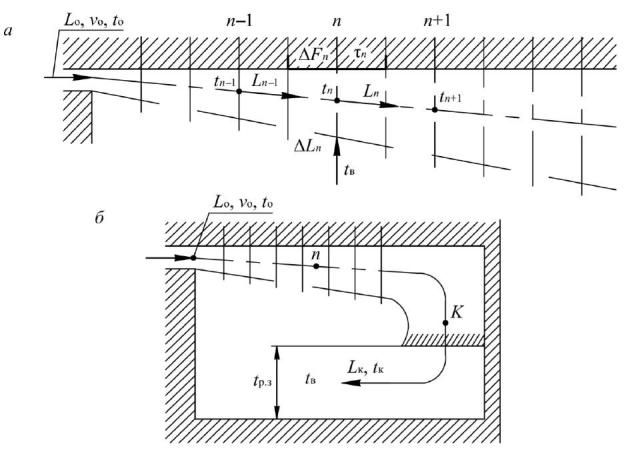

Уравнение теплового баланса для каждого элементарного объема, пред-

ставленного на рис. 1.7, а (их границы на рисунке обозначены пунктиром),

можно написать в виде

Ln 1c tn 1 Lnc tв Lnc tn к.n n tn Fn 0 , |

(1.26) |

где Ln-1, Ln – объемные расходы воздуха в струе между элементарными объема-

ми (n – 1) – n и n – (n + 1); Ln – объемный расход, который подмешивается к струе из помещения с температурой tв в пределах элементарного объема n; tn и tn-1 – средние температуры в пределах элементарных объемов струи n и n – 1;

n – средняя температура поверхности в пределах элементарного объема n; c – объемная теплоемкость воздуха; к.n – средний коэффициент конвективно-

го теплообмена на поверхности в пределах элементарного объема n.

Так как Ln Ln 1 Ln , то уравнение (1.26) перепишем в виде |

|

Ln 1c tn 1 tn Lnc tв tn к.n n tn Fn 0 . |

(1.27) |

Определим расход в элементарном объеме к струи |

|

LK Ln Lо . |

(1.28) |

В общем случае, когда температура уходящего из помещения воздуха tух |

|

не равна tв, то она определяется по зависимости: |

|

Lкc tк Lnc tв Lк Lо c tк tв Lоc tк tух , |

(1.29) |

где Lк и tк – расход воздуха и температура в конце последнего элементарного объема к на границе с воздухом помещения, где условно заканчивается струя;

Lо – количество воздуха, подаваемого вентиляцией.

22

Рис. 1.7. Теплообмен настилающейся струи: а – тепловой баланс элементарного объема воздуха в струе, б – тепловой баланс воздуха помещения

Уравнение теплового баланса воздуха помещения в этом случае имеет

следующий вид:

к.i i tв Fi Lкc tк tв Lоc tв tух Qв 0 . |

(1.30) |

i 1

Всумму первого слагаемого уравнения (1.30) входят все составляющие конвективного теплообмена, кроме поверхности, омываемой струей; второе и третье слагаемые учитывают теплоту приточной настилающейся струи.

1.7. Полная система уравнений общего теплообмена в помещении

В общем теплообмене в помещении участвуют все его поверхности, воз-

душные струи и воздух помещения. Температурное состояние каждого элемен-

та, участвующего в теплообмене, можно установить решением системы урав-

нений теплового баланса всех характерных поверхностей, воздуха, а в общем случае и элементарных объемов струй воздуха.

23

Рассматривая полную физико-математическую постановку задачи о теп-

лообмене в помещении, примем в качестве основной систему уравнений, со-

стоящую из уравнений теплового баланса поверхностей (1.24), элементарных поверхностей и объемов настилающихся струй (1.27), объемов свободных струй и уравнения теплового баланса воздуха (1.30):

Сi jbi j i j i j Fi к.i i tв Fi Ki i ср.i Fi Qi 0;

|

ср.n Fn |

Сn jbn j n j n j Fn к.n n tn Fn Kn n |

|

Ln 1c tn 1 tn Lnc tв tn к.n n tn Fn 0; |

|

к.i i tв Fi Lкc tк tв Lоc tв tух Qв 0. |

|

|

|

|

|

Qn 0; |

(1.31) |

|

|

|

|

Граничные условия для решения системы обычно заданы в виде темпера-

туры наружного воздуха tср.i и теплоносителя tср.n, начальной температуры tо и

расхода воздуха Lо приточной струи, температуры уходящего воздуха tух и ис-

точников или стоков теплоты Qn, Qi и Qв. Искомыми в этом случае будут тем-

пературы поверхностей n, элементарных объемов воздуха настилающихся и свободных струй tn и воздуха tв помещения. В зависимости от задачи расчета могут быть и другие сочетания заданных и искомых величин. Системой урав-

нений (1.31) можно воспользоваться для решения задачи о теплообмене при значительной неравномерности распределения температуры по высоте и в пла-

не помещения и струйных течениях воздуха, которые специфичны для про-

мышленных зданий.

Система (1.31) состоит из большого числа уравнений, что затрудняет ее решение. Кроме того, составляющие коэффициентов теплообмена в уравнениях зависят от искомых температур, что заставляет проводить расчет методом по-

следовательного приближения.

1.8. Одно уравнение общего теплообмена в помещении

(уравнение профессора В.Н. Богословского)

При расчете теплообмена в помещении обычно задаются температура-

ми на внутренних поверхностях наружных ограждений и воздуха в помеще-

нии. Значения этих температур представлены в нормативной документации.

24

Температуру внутренних ограждений приближенно можно считать равной тем-

пературе воздуха, в этом случае искомой величиной в расчете является только температура или площадь обогревающей помещение поверхности. Необходи-

мость определения только одной неизвестной дает возможность заменить сис-

тему уравнений одним уравнением теплообмена в помещении. Полное количе-

ство теплоты Qп, отдаваемое панелью площадью Fп, равно сумме ее лучистой

Qп.л и конвективной Qп.к составляющих:

Qп.л С b п н.о Fп , |

(1.32) |

где п и н.о – температуры греющей панели и внутренней поверхности наруж-

ного ограждения; С и b – соответственно приведенный коэффициент излучения и температурный коэффициент для системы «панель – наружное ограждение»;

Φ – коэффициент полной облученности с панели на поверхность наружных ог-

раждений, равный сумме коэффициентов прямой и косвенной облученности:

|

F |

|

/ F 2 |

|

|

|

н.о |

п |

|

; |

(1.33) |

||

F |

/ F 2 1 |

|||||

|

н.о |

|

п |

|

|

|

Qп C b п н.о к п tв Fп , |

(1.34) |

|||||

где к – коэффициент конвективного теплообмена на поверхности панели.

Возможен другой способ замены системы уравнений теплообмена в по-

мещении одним уравнением. Все поверхности помещения, с которыми панель обменивается теплотой излучением, заменяются одной условной поверхно-

стью, имеющей осредненную радиационную температуру tR. Такая замена удобна тем, что коэффициент облученности с панели на условную поверх-

ность равен единице. Составляющая отдачи теплоты панелью излучением в этом случае вычисляется по формуле

Qп.л Сb п R Fп . |

(1.35) |

Если в помещении одна нагретая панель, поэтому n-i = 1, то |

|

tR п iti . |

(1.36) |

Таким образом, в окончательном виде уравнение В.Н. Богословского имеет вид

Qп C b п tR к п tв Fп . |

(1.37) |

25 |

|

1.9. Расчетные внутренние тепловые условия

Параметры микроклимата помещения должны быть в определенных со-

отношениях между собой и не отклоняться от заданных пределов, т.е. нахо-

диться в некоторой зоне комфортности тепловой обстановки. Таких зон не-

сколько, они определяются временем года, назначением помещения, видом вы-

полняемой работы и климатом района строительства.

Деятельность человека обычно происходит в определенной части объема помещения. Эту часть называют рабочей, или обслуживаемой, зоной. Системы кондиционирования микроклимата совместно с теплозащитой ограждений должны обеспечить расчетные условия в обслуживаемой зоне помещений.

Комфортными можно назвать условия в помещении, при которых чело-

век, находясь в пределах обслуживаемой (рабочей) зоны помещения, не испы-

тывает чувства перегрева или переохлаждения. Температурная обстановка в помещении может быть определена двумя условиями температурного комфор-

та: первое условие – температурный комфорт в помещении в целом; второе ус-

ловие – температурный комфорт на границе обслуживаемой зоны в непосред-

ственной близости относительно нагретых и охлажденных поверхностей.

Первое условие комфортности. Комфортной будет такая общая темпера-

турная обстановка в помещении, при которой человек, находясь в середине по-

мещения, будет отдавать всю явную теплоту, не испытывая перегрева или пе-

реохлаждения. На теплоощущения человека в определенной мере влияют ра-

диационная температура tR и температура воздуха tв. Температуру tR следует определять как средневзвешенную по коэффициентам облученности:

tR ч iti , |

(1.38) |

где ч-i – коэффициенты облученности с человека на отдельные поверхности с температурой ti при положении человека в середине помещения.

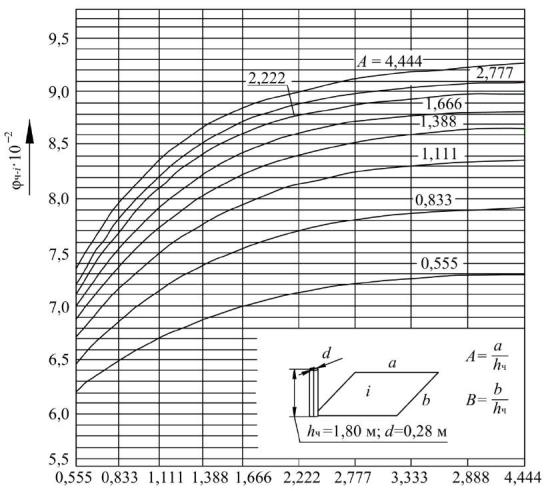

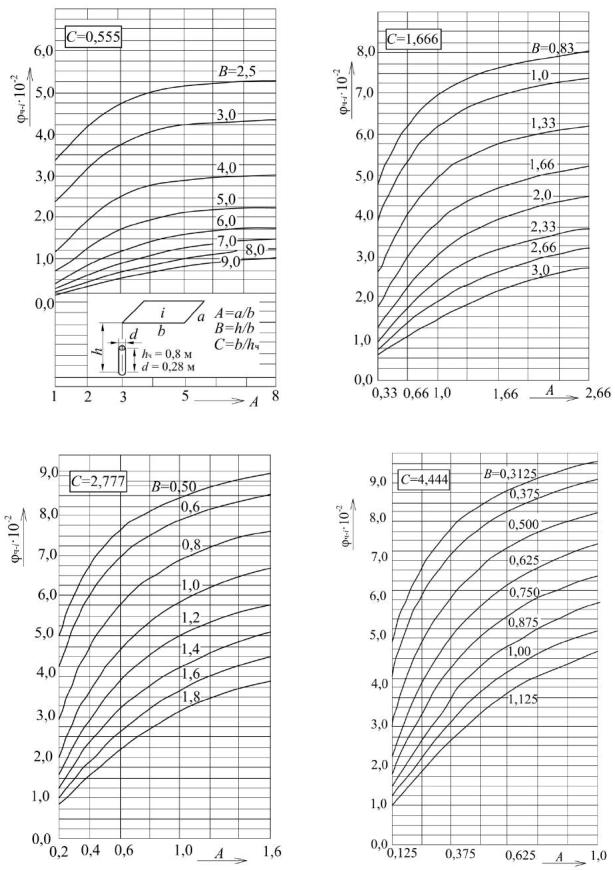

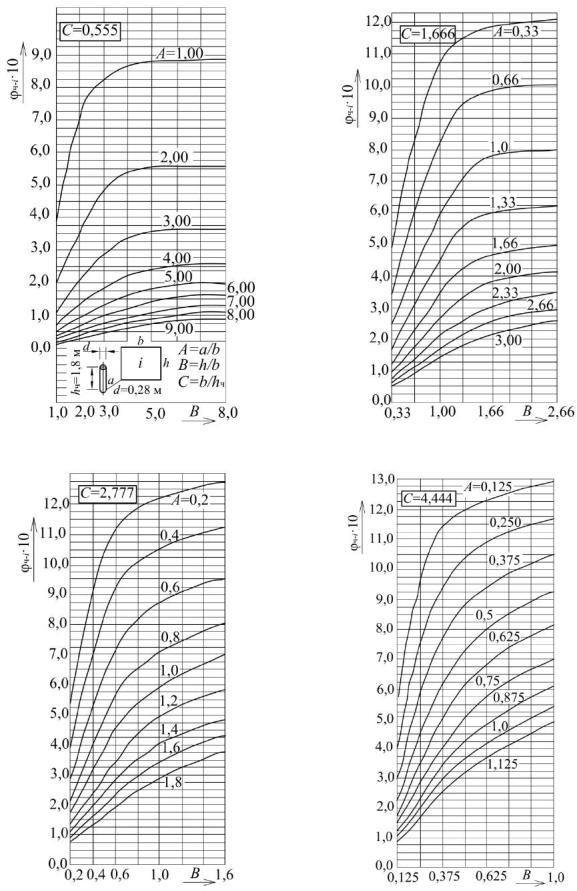

Коэффициенты ч-i можно определить по графикам, приведенным на рис. 1.8 и 1.9, а, б.

26

Комфортная температурная обстановка в различных помещениях воз-

можна при различных сочетаниях tв и tR.

Уравнение лучисто-конвективного теплообмена человека по аналогии с

формулой (1.24) имеет вид

Qчл к Fчл Cч-i ч-ibч-i ч i Fчк к ч tв , |

(1.39) |

где F л , F к – теплоотдающие поверхности тела человека соответственно при лу- |

|

ч ч |

|

чистом и конвективном теплообмене; ч – средняя температура поверхности оде- |

||

того человека; к – средний по F к коэффициент конвективного теплообмена. |

||

|

ч |

|

|

Для зимнего режима принимают ч = 25 °С; к = 2,0; л = 4,4; F к |

= 1,9 и |

|

ч |

|

F л = 1,7 м2; Qл к = 87,2 Вт. После подстановки этих значений в зависимость |

||

ч |

ч |

|

(1.39) получим для зимнего периода |

|

|

|

tR 29 0,57tв . |

(1.40) |

Рис. 1.8. Коэффициент облученности со всей поверхности тела человека на горизонтальную поверхность в помещении (на пол)

27

Рис. 1.9, а. Коэффициенты облученности со всей поверхности тела человека на горизонтальную поверхность в помещении (на потолок)

28

Рис. 1.9, б. Коэффициенты облученности со всей поверхности тела человека на вертикальную поверхность в помещении (стены)

29