9594

.pdfМИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Э.Ф. Кочетова

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ, ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Учебно-методическое пособие по подготовке к лекциям для обучающихся по дисциплине «Инженерная геодезия»

направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство

Нижний Новгород

2022

1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Э.Ф. Кочетова

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ, ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Учебно-методическое пособие по подготовке к лекциям для обучающихся по дисциплине «Инженерная геодезия»

направление подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство

Нижний Новгород

2022

2

УДК (Присваивает библиотека)

Кочетова Э. Ф. Геодезические изыскания при гидротехническом, геотехническом и энергетическом строительстве [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Э. Ф. Кочетова; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет – Н. Новгород: ННГАСУ, 2022. – 85 с. ил. 1 электрон. опт. диск (CD-RW)

В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы построения геодезических сетей в геодезических изысканиях при гидротехническом строительстве, характеристики топографических планов в зависимости от их масштаба, виды и масштабы съемок местности для изысканий гидротехнических сооружений.

Учебно-методическое пособие по подготовке к лекциям предназначено для обучающихся в ННГАСУ по дисциплине «Геологические и геодезические изыскания», по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль Гидротехническое, геотехническое и энергетическое строительство.

.

© Э.Ф., Кочетова, 2022 © ННГАСУ, 2022

3

1. Классификация геодезических сетей

1.1. Понятие о государственной геодезической сети

Геодезическая сеть – система закрепленных на земной поверхности точек – геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат.

Геодезические сети строят исходя из общего принципа геодезии – от общего к частному. Сначала на территории страны была создана редкая сеть геодезических пунктов, координаты которых определены с высокой точностью. Затем эта сеть была сгущена сетями с меньшими расстояниями между пунктами, и координаты пунктов этих более плотных сетей опре-

делялись соответственно с меньшей точностью. Такой принцип построе-

ния геодезических сетей позволяет обеспечить территорию страны пунк-

тами с известными координатами такой плотности, которая необходима для производства топографических съемок, геодезического обеспечения различных инженерных работ и решения других важных проблем.

При создании геодезической сети на местности производят комплекс геодезических работ: измерения горизонтальных и вертикальных углов,

измерений длин линий, определение превышений и высот точек, закрепле-

ние пунктов сети. При этом все геодезические работы производят с обяза-

тельным контролем для исключения грубых ошибок и для оценки точно-

сти проводимых измерений. Результаты геодезических измерений подвер-

гаются математической обработке с определением планового и высотного положения всех пунктов геодезической сети.

Если пункты данной геодезической сети несут только плановые ко-

ординаты Х и У, то такую сеть называют плановой, если только высоты Н,

то – высотной. Если пункты сети имеют все три координаты Х, У и Н, то такую геодезическую сеть называют планово-высотной.

По своему назначению и точности геодезические сети разделяют на государственные, сети сгущения и съемочные сети.

4

Точную геодезическую сеть, имеющую координаты, распространяе-

мые на всю территорию страны и являющуюся основой для построения других сетей, называют государственной геодезической сетью.

Сеть, полученную в результате развития между пунктами государ-

ственной геодезической сети и связывающую их со съемочными сетями,

называют геодезической сетью сгущения.

Геодезическую сеть, создаваемую для непосредственного производ-

ства топографических съемок, для геодезического обеспечения инженер-

ных работ и решения других, научных и практических задач, называют съемочной геодезической сетью.

Плановое положение пунктов геодезических сетей определяют мето-

дами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также другими ме-

тодами, в частности, наземно-космическими методами с использованием систем спутниковой навигации («GPS»). В ближайшей перспективе назем-

но-космический метод создания геодезических сетей, учитывая его до-

ступность, точность и простоту реализации, будет основным. Вышепере-

численные способы создания сетей были подробно изучены студентами в курсе дисциплины «Геодезия», ч.2.

1.1.1. Государственная плановая геодезическая сеть.

Государственные геодезические сети страны подразделяются на 1, 2, 3 и 4 классы.

Геодезическая сеть 1 класса проложена рядами триангуляции по па-

раллелям и меридианам, которые образуют звенья длиной по 200-250 км.

Звенья, пресекаясь между собой, образуют систему триангуляцион-

ных полигонов с периметрами порядка 800-1000 км. На пересечениях зве-

ньев триангуляции измеряют базисные стороны с относительной погреш-

ностью, не превышающей 1:400000. В пунктах на концах базисных сторон триангуляции или крайних линий полигонометрических ходов выполняют астрономические измерения широты и долготы, а также азимута или ди-

рекционного угла направления (пункты Лапласа).

5

Длины сторон полигонометрических ходов 1 класса измеряют с от-

носительной ошибкой 1:300000. Горизонтальные углы в сетях 1 класса из-

меряют высокоточными теодолитами типа Т-05 со среднеквадратическими ошибками угловых измерений на пунктах триангуляции mβ=0,5˝ и на пунк-

тах полигонометрии – mβ=0,7˝.

Геодезическая сеть 1 класса является геодезической основой для дальнейшего развития сетей в единой системе координат на всей террито-

рии страны.

Внутри полигонов 1 класса методами триангуляции и полигономет-

рии создается геодезическая сеть 2 класса. Базисные стороны в сетях три-

ангуляции 2 класса измеряют не реже чем через 25 треугольников с отно-

сительной погрешностью не более 1:300000, а стороны полигонометрии – не более 1:250000. Горизонтальные углы в триангуляции и полигономет-

рии 2 класса измеряют теодолитом типа Т-1 с погрешностью, не превы-

шающей mβ=1,0˝.

Сеть геодезических пунктов 2 класса сгущают пунктами геодезиче-

ских сетей 3 и 4 классов. Относительную допустимую ошибку измерения длин базисных сторон в триангуляции 3 и 4 классов принимают 1:200000, а

в полигонометрии – 1:200000 и 1:150000 соответственно. Горизонтальные углы измеряют точными теодолитами типа Т-2 с допустимой среднеквад-

ратической ошибкой mβ=1,5˝ для сетей 3 класса и mβ=2,0˝ - 4 класса.

Данные, характеризующие правила и точность построения государ-

ственной геодезической сети, представлены в таблице 1.1.

|

|

|

|

|

|

Таблица 2.1 |

|

|

|

|

|

|

|

Характеристика |

|

Метод создания геодезической сети |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

триангуляция (полигонометрия) |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 кл. |

|

2 кл. |

3 кл. |

|

4 кл. |

|

|

|

|

|

|

|

Длина звена, км |

|

200-250 |

|

|

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Длина стороны, км |

20 |

|

7-20 |

5-8 (3-8) |

|

2-5 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Относительная ошиб- |

1:400000 |

|

1:300000 |

1:200000 |

|

1:200000 |

ка длины стороны |

(1:300000) |

|

(1:250000) |

(1:150000) |

|

|

|

|

|

||||

6

Средняя квадратиче- |

|

|

|

|

ская ошибка измере- |

0,7 |

1,0 |

1,5 |

2,0 |

ния угла, с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для обоснования топографических съемок устанавливаются следу-

ющие нормы плотности пунктов государственной геодезической сети: для съемок в масштабах 1:25000 и 1:10000 – 1 пункт на 50 – 60 км2; для съемок в масштабе 1:5000 – 1 пункт на 20 – 30 км2; для съемок в масштабе 1:2000

и крупнее – 1 пункт на 5 – 15 км2.

Норма плотности 1 пункт на 50 – 60 км2 создается построением сетей

1, 2 и 3 классов.

Для всех пунктов государственной геодезической сети вычисляются прямоугольные координаты на плоскости в проекции Гаусса в шестигра-

дусных зонах, а высоты пунктов государственной нивелирной сети счита-

ются от нуля Кронштадского футштока (Балтийская система высот).

Геодезические сети сгущения (местного значения), являющиеся обоснованием топографических съемок масштаба 1:5000 – 1:500 и инже-

нерных работ создаются построением: аналитических сетей 1, 2 разрядов,

полигонометрических сетей 1 и 2 разрядов и сети нивелирования IV клас-

са.

Полигонометрические сети сгущения 1 и 2 разрядов прокладывают для создания геодезического обоснования в виде одиночных теодолитных ходов или их систем, наиболее часто в закрытой местности с ограниченной видимостью (населенные пункты, пересеченная, залесенная местность и т.

д.). Полигонометрические сети прокладывают между пунктами государ-

ственных геодезических сетей либо строят самостоятельные сети с после-

дующей их привязкой к пунктам государственной геодезической сети.

Технические характеристики геодезических сетей сгущения представлены в таблице 1.2.

7

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2.2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Показатели сетей сгущения |

Триангуляционная сеть |

Полигонометрическая |

||||||||

|

|

|

|

|

|

сеть |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 разряд |

2 разряд |

1 разряд |

|

2 разряд |

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

Длина сторон, км |

|

2-5 |

0,5-3 |

0,8-0,12 |

|

0,08-0,35 |

||||

Средняя квадратическая по- |

Не более 5˝ |

Не более |

Не более 5˝ |

|

Не более |

|||||

грешность измерения угла |

|

10˝ |

|

|

|

|

10˝ |

|||

Угловые невязки в треуголь- |

Не более |

Не более |

- |

|

- |

|||||

никах |

|

20˝ |

40˝ |

|

|

|

|

|

|

|

Угловая невязка хода или по- |

- |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

10˝ n |

|

20˝ n |

||||||||

лигона, не более |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Относительная |

погрешность |

Не более |

Не более |

- |

|

- |

||||

выходных сторон |

|

1:50000 |

1:25000 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Относительная |

погрешность |

|

|

Не более |

|

Не более |

||||

каждой стороны и допустимые |

- |

- |

|

|||||||

1:10000 |

|

1:5000 |

||||||||

невязки полигонометрического |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

хода |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

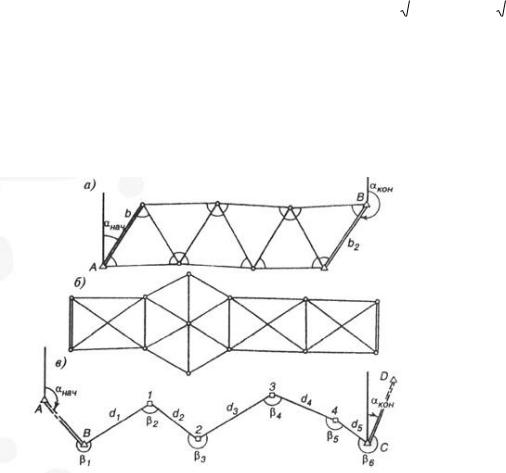

Рис. . Методы планового обоснования геодезических сетей: а – триангуляция; б – трилатерация; в - полигонометрия

8

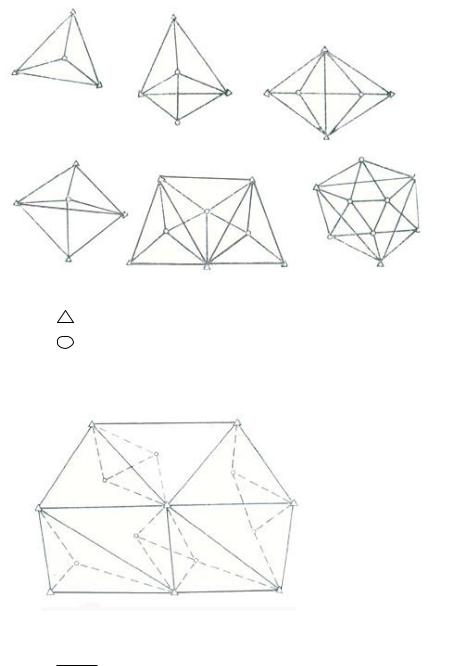

Рис. . Типовые схемы построения сетей 3 и 4 классов:

- пункты триангуляции высшего класса; - пункты триангуляции 3 и 4 классов.

Рис. 10. Схема сгущения методом трилатерации

- пункты и стороны сети высшего класса;

- пункты и стороны сети высшего класса;

- пункты и стороны сети сгущения.

- пункты и стороны сети сгущения.

До начала угловых измерений на пунктах сети выполняют поверки и исследования инструментов, предусмотренные инструкциями и наставлениями.

Выгодное время для наблюдений в солнечные дни определяется от получаса после восхода солнца и заканчивается за 15 минут до его захода. Околополуденное время исключается, а измерение ведут в период спокойных и отчетливых изображений. В пасмурные дни наблюдения выполняют в течение всего дня.

При наблюдениях с земли рекомендуется устанавливать ножки штатива на колья, забитые в землю.

Измерение базисов. Базисные (выходные) стороны в самостоятельных сетях триангуляции 4 класса, 1 и 2 разрядов измеряются светодальномерами

9

различных типов или базисными приборами типа БП-2. Длина сторон должна быть не менее: 2 км — для 4 класса; 7 км — для 1 разряда; 0,5 км для 2 разряда.

При производстве светодальномерных измерений руководствуются следующими требованиями: 1) предельное отклонение вычисленного значения от его истинной величины не должно быть более 0,3 единицы (Н—число длин волн, уложенных в двойном измеряемом расстоянии); 2) до и после измерений выполнять эталонирование светодальномера; 3) температуру и атмосферное давление определять на обоих концах базиса 4 класса и только на станции установки светодальномера — при измерении базисов 1 в 2 разрядов.

Предельные расхождения в длинах базисных (выходных) сторон триангуляции, определенных светодальномером на разных частотах, не должны превышать: 4 см при длине стороны до 1 км; 5 см — от 1 км до 2 км; 6 см

— более 2 км.

Измерение базисных (выходных) сторон триангуляции 1 и 2 разрядов выполняется по программе измерения сторон полигонометрии 4 класса и 1 разряда.

Всложных условиях местности измеряют ломаный базис. На нем измеряют дополнительно все углы поворота и углы между замыкающей линией и начальным и конечным отрезками ломаного базиса с предельной погрешностью m= 5”.

Обработка всех материалов линейных измерений базисов (сторон) и проверка журналов производится в две руки.

Визмеренные длины базисов (сторон) вводят поправки: за температуру воздуха; за приведение к горизонту; за проектирование на эллипсоид Красовского (уровень океана); за редуцирование на плоскость в проекции Гаусса.

Полигонометрия Сетями полигонометрии сгущают государственную геодезическую сеть до

плотности, обеспечивающей проложение съемочных ходов. Полигонометрические сети 4 класса, 1 в 2 разрядов создаются в виде системы или отдельных ходов (рис. II. 5). Проложение замкнутых ходов, опирающихся на один исходный пункт, и висячих ходов не допускается. Проектирование выполняется аналогично требованиям, предъявляемым к проектированию сетей сгущения в соответствии с Инструкцией СН 212—73, инструкциями и руководствами ГУГК.

Полигонометрические сети, развиваемые на территориях городов, поселков, горнодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

10