9119

.pdf60

Высотные здания и санитарно-технические устройства в них зонируются:

делятся на части – зоны определенной высоты, разделенные техническими этажами. Оборудование и коммуникации помещаются на технических этажах.

В системах отопления, вентиляции и водоснабжения допустимая высота зоны определяется значением гидростатического давления воды в нижних отопи-

тельных приборах или других элементах и возможностью размещения оборудо-

вания, воздуховодов, труб и других коммуникаций на технических этажах.

Для системы водяного отопления высота зоны в зависимости от гидростатического давления, допустимого как рабочего для отдельных видов отопительных приборов (от 0,6 до 1,0 МПа), не должна превышать (с

некоторым запасом) 55 м, при использовании чугунных и стальных приборов

(при радиаторах типа МС – 80 м) и 90 м для приборов со стальными греющими трубами.

В пределах одной зоны систему водяного отопления устраивают при водяном теплоснабжении по схеме с независимым присоединением к наружным теплопроводам, т.е. гидравлически изолированной от наружной тепловой сети и от других систем отопления. Такая система имеет собственные водо-водяной теплообменник, циркуляционный и подпиточный насосы,

расширительный бак.

Число зон по высоте здания, как и высота отдельной зоны, определяется допустимым гидростатическим давлением, но не для отопительных приборов, а

для оборудования в тепловых пунктах, расположенных при водяном теплоснабжении обычно в подвальном этаже. Основное оборудование этих тепловых пунктов, а именно обычного вида водо-водяные теплообменники и насосы, даже изготовленные по специальному заказу, могут выдерживать рабочее давление не более 1,6 МПа. Это означает, что при таком оборудовании высота здания при водо-водяном отоплении гидравлически изолированными системами имеет предел, равный 150…160 м. В таком здании могут быть устроены две (по 75…80 м высотой) или три (по 50…55 м высотой) зональных системы отопления. При этом гидростатическое давление в оборудование

61

системы отопления верхней зоны, находящемся в подвальном этаже, достигнет

расчетного предела.

1 |

|

|

|

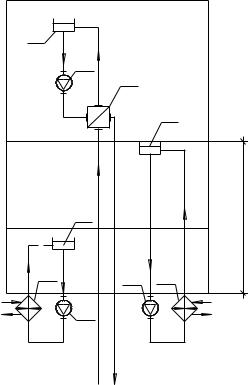

III ЗОНА |

2 |

|

|

3 |

|

||

|

|

||

|

|

1 |

|

II ЗОНА |

|

|

|

|

|

м |

|

|

1 |

h<160 |

|

|

|

||

I ЗОНА |

|

|

|

4 |

2 |

4 |

|

t1 |

2 |

t1 |

|

вода |

вода |

||

|

|||

|

пар конденсат |

|

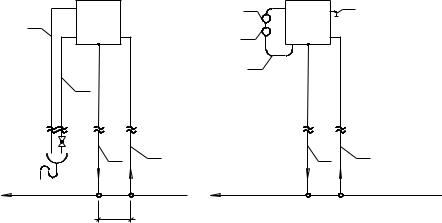

Рис. 2.26. Схема водяного отопления высотного здания:

I и II – зоны здания с водо-водяным отоплением; III – зона здания с пароводяным отоплением; 1 – расширительный бак; 2 – циркуляционный насос; 3 – пароводяной теплообменник; 4 – водо-водяной теплообменник

В зданиях высотой от 160 до 250 м может применяться водо-водяное отопление с использованием специального оборудования, рассчитанного на рабочее давление 2,5 МПа. Может быть также выполнено, если имеется в наличии пар, комбинированное отопление : помимо водо-водяного отопления в зонах ниже 160 м, в зоне сверх 160 м устраивается пароводяное отопление.

Теплоноситель пар, отличающийся незначительным гидростатическим давлением, подается на технический этаж под верхней зоной, где оборудуют еще один тепловой пункт. В нем устанавливают пароводяной теплообменник,

свои циркуляционный насос и расширительный бак, приборы для качественно-

количественного регулирования.

62

Комплекс комбинированного отопления действует в центральной части главного корпуса Московского государственного университета: в нижних трех зонах устроено водо-водяное отопление с чугунными радиаторами, в верхней четвертой зоне – пароводяное отопление. В зданиях высотой более 250 м

предусматривают новые зоны пароводяного отопления или прибегают к электроводяному отоплению.

Для снижения стоимости и упрощения конструкции возможна замена комбинированного отопления высотного здания одной системой водяного отопления, при которой не требуется второй первичный теплоноситель. На рис. 2.26 показано, что в здании может быть устроена гидравлически общая система с одним водо-водяным теплообменником, общими циркуляционным насосом и расширительным баком. Система по высоте здания по-прежнему делится на зональные части по приведенным выше правилам. Вода в зону II и

последующие зоны подается зональными циркуляционно-повысительными насосами и возвращается из каждой зоны в общий расширительный бак.

Необходимое гидростатическое давление в главном обратном стояке каждой зональной части поддерживается регулятором давления типа «до себя».

Гидростатическое давление в оборудовании теплового пункта, в том числе и в повысительных насосах, ограничено высотой установки открытого расши-

рительного бака и не превышает стандартного рабочего давления 1 МПа.

Для систем отопления высотных зданий характерны деление их в пределах каждой зоны по сторонам горизонта (по фасадам) и автоматизация регулирования температуры теплоносителя.

2.13. Расчетное циркуляционное давление в насосной системе водяного отопления

Под расчетным понимают то значение общего циркуляционного давления, которое выбрано для поддержания расчетного гидравлического режима в системе отопления. Расчетное циркуляционное давление выражает располагаемую разность давления (насосного и естественного), которая в

63

расчетных условиях может быть израсходована на преодоление гидравлического сопротивления движению воды в системе отопления.

Разность давления, создаваемая насосом (насосное циркуляционное давление), постоянна в определенной рабочей точке его характеристики.

Естественная разность давления (естественное циркуляционное давление)

переменна и подвержена непрерывному изменению в течение отопительного сезона из-за возрастания или убывания различия в плотности воды в разных частях системы. Следовательно, общее циркуляционное давление также переменно, и задачей является выбор его значения в качестве расчетного.

Расчетное циркуляционное давление рр в системе водяного отопления в общем виде можно определить по формуле

рр = рн + Б ре |

(2.25) |

или |

|

рр = рн + Б( ре.пр + ре.тр), |

(2.25, а) |

где рн – циркуляционное давление, создаваемое насосом или передаваемое в систему отопления через смесительную установку;

ре.пр, ре.тр – естественное циркуляционное давление, возникающее вследствие охлаждения воды (нагретой до расчетной температуры)

соответственно в отопительных приборах и в трубах циркуляционного кольца системы;

Б – поправочный коэффициент, учитывающий значение естественного циркуляционного давления в период поддержания расчетного гидравлического режима в системе (Б ≤ 1).

Воздействие переменного естественного циркуляционного давления вызы-вает отклонение от расчетного гидравлического режима системы, что отражает-ся на количестве протекающей воды и в итоге на теплопередаче приборов.

Расчетный гидравлический режим в этих группах систем приурочен к различным периодам отопительного сезона.

64

Для вертикальных однотрубных и бифилярных насосных систем (а также для любого вида систем отопления с естественной циркуляцией воды) этот период соответствует температуре наружного воздуха tн.р, расчетной для отопления зданий в данной местности. При этой температуре естественное циркуляционное давление в системах достигает своего максимального значения

(Б = 1). Тогда формула (2.25) для определения расчетного циркуляционного давления в системах отопления принимает вид:

рр = рн + ре |

(2.26) |

Для горизонтальных однотрубных и бифилярных, двухтрубных насосных

систем отопления расчетный гидравлический режим отнесен к периоду наиболее длительного стояния одной и той же температуры наружного воздуха.

Для большинства районов России эта температура близка к средней температуре отопительного сезона. В Москве, например, такая температура наружного воздуха удерживается свыше 2500 ч, т.е. около половины отопительного сезона. При этой температуре наружного воздуха в системе отопления возникает естественное циркуляционное давление, составляющее около 40% максимального его значения. Поэтому в формуле (2.26) принимают

Б = 0,4 и тогда

рр = рн + 0,4 ре. |

(2.27) |

2.14. Тепловые пункты систем водяного отопления

Теплопотребляющие системы зданий присоединяют к тепловым сетям в тепловых пунктах. Тепловые пункты представляют собой узлы подключения потребителей тепловой энергии и предназначены для подготовки теплоносителя, регулирования его параметров перед подачей в местные системы и для учета потребления теплоты.

Тепловые пункты подразделяют на индивидуальные (ИТП) и

центральные (ЦТП). Индивидуальные тепловые пункты сооружают для отдельных зданий и располагают в центре тепловой нагрузки. Схемы ИТП и его

65

размеры зависят от присоединенной тепловой нагрузки (только отопление, или отопление и вентиляция, или отопление, вентиляция и горячее водоснабжение),

а также рельефа местности, высоты здания, особенностей абонентских систем.

Номенклатура оборудования ИТП сравнительно невелика. К ней относят насосы, элеваторы, грязевики, различную арматуру, трубы, контрольно-

измерительные приборы, тепловую изоляцию.

Индивидуальные тепловые пункты размещают в технических подпольях и в подвалах зданий. Допускается размещение ИТП в отдельностоящих зданиях.

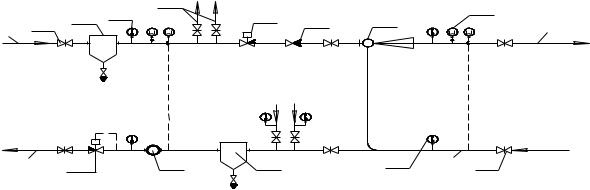

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды при помощи водоструйного элеватора дана на рис. 2.27.

|

|

4 |

|

|

|

|

8 |

|

2 |

3 |

5 |

|

|

|

|

1 |

6 |

7 |

|

|

|||

|

|

tГ |

|||||

|

|

|

|

||||

t1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тепловая |

|

|

|

|

|

|

Система |

сеть |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отопления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

3 |

tо |

Т2 |

t1-tО |

10 |

2 |

|

1 |

|||

|

|

|

Рис. 2.27. Схема местного теплового пункта при зависимом присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам со смешением воды

спомощью водоструйного элеватора:

1– задвижка; 2 – грязевик; 3 – термометр; 4 – ответвления к системам вентиляции и горячего водоснабжения; 5 – регулятор расхода; 6 – обратный клапан; 7 – водоструйный

элеватор; 8 – манометр; 9 – тепломер; 10 – регулятор давления

66

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

|

|

tГ=t1 |

||||

t1 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Т1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тепловая |

|

|

|

|

|

|

Система |

|

|

|

|

|

|

отопления |

|

сеть |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

7 |

|

2 |

Т2 |

t2 |

|

|

|

tо |

|||

|

|

|

|

|

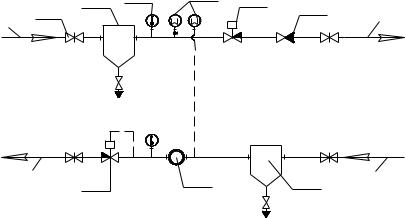

Рис. 2.28. Схема местного теплового пункта при зависимом прямоточном присоединении системы водяного отопления к наружным теплопроводам:

1 – задвижка; 2 – грязевик; 3 – термометр; 4 – манометр; 5 – регулятор расхода; 6 – обратный клапан; 7 – тепломер; 8 – регулятор давления

2.15. Расширительные баки систем водяного отопления

Внутреннее пространство всех элементов системы отопления (труб,

отопительных приборов, арматуры, оборудования) заполнено водой.

Получающийся при заполнении объем воды в процессе эксплуатации системы претерпевает изменения: при повышении температуры воды он увеличивается,

при понижении температуры – уменьшается. Соответственно изменяется гидростатическое давление. Однако эти изменения не должны отражаться на работоспособности системы отопления и, прежде всего, не должны приводить к превышению предела прочности любых ее элементов. Поэтому в систему водяного отопления вводится дополнительный элемент – расширительный бак.

Расширительный бак может быть открытым, сообщающимся с атмосферой, и закрытым, находящимся под переменным, но строго ограниченным избыточным давлением. В крупных системах водяного отопления группы зданий расширительные баки не устанавливаются, а

гидравлическое давление регулируется при помощи постоянно действующих подпиточных насосов.

Основное назначение расширительного бака – прием прироста объема

67

воды в системе, образующегося при ее нагревании. При этом в системе поддерживается определенное гидростатическое давление. Кроме того, бак предназначен для восполнения убыли объема воды в системе при небольшой утечке и при понижении ее температуры, для сигнализации об уровне воды в системе и управления действием подпиточных устройств. Через открытый бак удаляется вода в водосток при переполнении системы. В отдельных случаях открытый бак может служить воздухоотделителем и воздухоотводчиком.

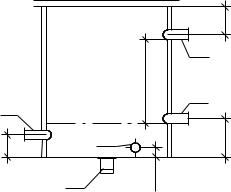

Открытый расширительный бак (рис. 2.29) размещают над верхней точкой системы (на расстоянии не менее 1 м) в чердачном помещении или в лестничной клетке и покрывают тепловой изоляцией.

|

|

100 |

|

|

2 |

|

|

hП |

1 |

|

3 |

|

|

|

100 |

4 |

200 |

|

||

5 |

|

50 |

Рис. 2.29. Открытый расширительный бак:

1, 2, 3, 4 – патрубки для присоединения, соответственно, расширительной, переливной, контрольной и циркуляционной труб;

5 - патрубок с пробкой для опорожнения бака

Баки изготовляют цилиндрическими из листовой стали, сверху их снабжают люком для осмотра и окраски. В корпусе бака имеется несколько патрубков. Расширительный патрубок предназначен для присоединения расширительной трубы, по которой вода поступает в бак. Патрубок у дна бака – для циркуляционной трубы, через которую отводится охладившаяся вода,

обеспечивая ее циркуляцию в баке. Также имеются патрубок для контрольной

(сигнальной) трубы (обычно Dу = 20 мм) и патрубок для соединения бака с

68

переливной трубой (Dу = 32 мм), сообщающейся с атмосферой.

Соединительные трубы открытого расширительного бака показаны на рисунке 2.29. В насосной системе отопления расширительную и циркуляционную трубы присоединяют к общей обратной магистрали, как правило, близ всасывающего патрубка циркуляционного насоса на расстоянии

(рис. 2.29, а) ≥ 2 м для надежной циркуляции воды через бак.

Контрольную трубу выводят к раковине в тепловом пункте и снабжают запорным краном. Вытекание воды при открывании крана должно свидетельствовать о наличии воды в баке, а, следовательно, и в системе

(уровень воды не должен быть ниже показанного на рисунке 2.28 штрих-

пунктирной линией). В малоэтажных зданиях короткая труба надежно обеспечивает сигнализацию о наличии или отсутствии воды в расширительном баке. В многоэтажных зданиях вместо длинной контрольной трубы,

искажающей информацию о действительном уровне воды в системе,

устанавливают на расширительном баке два реле уровня, соединенных последовательно (рис. 2.30, б) с баком. Реле нижнего уровня предназначено для сигнализации (светом или звуком) об опасном падении уровня воды в баке, а

также для включения подпиточной установки (клапана или насоса). Реле верхнего уровня служит для прекращения подпитки системы отопления.

Переливную трубу, как и контрольную, в малоэтажных зданиях выводят к

раковине в тепловом пункте (см. рис. 2.30, а). В крупных зданиях переливную

трубу отводят к ближайшему водосточному стояку.

Полезный объем расширительного бака, ограниченный высотой hп (рис.

2.28), должен соответствовать приросту – увеличению объема воды,

заполняющей систему отопления, при ее нагревании до средней расчетной

температуры. Изменение объема воды при нагревании в небольшом

температурном интервале определяется по уравнению Гей-Люссака:

|

69 |

Vt = Vо(1 + t). |

(2.28) |

а) |

|

|

б) |

|

5 |

|

|

|

6 |

|

|

5 |

1 |

|

7 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

3 |

2 |

3 |

2 |

к насосу |

|

|

|

|

|

обратная магистраль |

l |

|

|

|

|

Рис. 2.30. Присоединение открытого расширительного бака к системе отопления: а – с ручным (визуальным) контролем; б – с автоматизированным сигнализацией и

регулированием уровня воды в баке; 1 – расширительный бак; 2, 3, 4, 5 - соответственно, расширительная, циркуляционная, контрольная и переливная трубы; 6, 7 - реле, соответственно, верхнего и нижнего уровней воды в баке (соединены с баком трубой 4′)

Отсюда увеличение объема воды в системе отопления Vс, м3 (л), может быть выражено формулой:

Vс = tVс, |

(2.29) |

где Vс – объем воды в системе при начальной температуре, м3 (л), который вычисляют в зависимости от объема воды в основных элементах системы отопления, приходящегося в среднем на единицу ее тепловой

мощности;

t – изменение температуры воды от начальной до средней расчетной, оС;

- среднее значение коэффициента объемного расширения воды

( = 0,0006 1/оС).

Полезный объем расширительного бака Vпол, м3 (л), соответствующий

увеличению объема воды в системе Vс, определяют по формуле: |

|

Vпол = kVс, |

(2.30) |

где k = t (табл. 2.3).