- •СОДЕРЖАНИЕ

- •ХРОМАТОГРАФИЯ

- •ХРОМАТОГРАФИЯ НА БУМАГЕ

- •ТОНКОСЛОЙНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

- •ГАЗОВАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

- •ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

- •ХИРАЛЬНАЯ (ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНАЯ) ХРОМАТОГРАФИЯ

- •СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ФЛЮИДНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ

- •АМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ

- •ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ

- •ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

- •ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

- •КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

- •СПЕКТРОМЕТРИЯ В БЛИЖНЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ

- •АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

- •ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ

- •ПОТЕРЯ В МАССЕ ПРИ ВЫСУШИВАНИИ

- •ОБЩИЕ РЕАКЦИИ НА ПОДЛИННОСТЬ

- •КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ

- •МЕТОД СЖИГАНИЯ В КОЛБЕ С КИСЛОРОДОМ

- •АЛЮМИНИЙ

- •АММОНИЙ

- •КАЛЬЦИЙ

- •МЫШЬЯК

- •РТУТЬ

- •СЕЛЕН

- •СУЛЬФАТЫ

- •ФОСФАТЫ

- •ХЛОРИДЫ

- •ЦИНК

- •ВАЛИДАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДИК

- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФТОРА

- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИНКА В ПРЕПАРАТАХ ИНСУЛИНА

- •СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОРА

- •АНИЗИДИНОВОЕ ЧИСЛО

- •ГИДРОКСИЛЬНОЕ ЧИСЛО

- •ЙОДНОЕ ЧИСЛО

- •КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО

- •ПЕРЕКИСНОЕ ЧИСЛО

- •ЧИСЛО ОМЫЛЕНИЯ

- •ЭФИРНОЕ ЧИСЛО

- •БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ИНСУЛИНА

- •ИСТИРАЕМОСТЬ ТАБЛЕТОК

- •ОДНОРОДНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ

- •ПРОЧНОСТЬ ТАБЛЕТОК НА РАЗДАВЛИВАНИЕ

- •РАСПАДАЕМОСТЬ ТАБЛЕТОК И КАПСУЛ

- •СИТОВОЙ АНАЛИЗ

- •СТЕПЕНЬ СЫПУЧЕСТИ ПОРОШКОВ

- •СТЕРИЛИЗАЦИЯ

- •ВОДА ОЧИЩЕННАЯ

- •ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- •ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

ОБЩИЕ ФАРМАКОПЕЙНЫЕ СТАТЬИ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

1. ХРОМАТОГРАФИЯ (ОФС 42-0092-09)

Хроматографией называется физико-химический метод разделения смесей, в котором разделяемые компоненты распределены между двумя ф а-

зами. Одна из этих фаз (стационарная фаза) неподвижна, а другая (подвиж-

ная фаза) постоянно движется в определенном направлении .

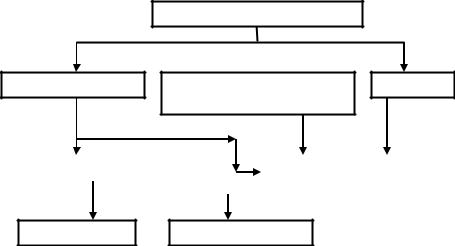

По свойствам подвижной и неподвижной фаз хроматографические ме-

тоды можно разделить на следующие типы, показанные на схеме (рис. 1.1).

ХРОМАТОГРАФИЯ

ЖИДКОСТНАЯ  СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ

СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ  ГАЗОВАЯ ФЛЮИДНАЯ

ГАЗОВАЯ ФЛЮИДНАЯ

ПЛАНАРНАЯ |

|

|

КОЛОНОЧНАЯ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

БУМАЖНАЯ ТОНКОСЛОЙНАЯ

Рис. 1.1. Типы хроматографии Результат хроматографического разделения представляется в виде хро-

матограммы.

Хроматограмма и хроматографичеcкие параметры

Хроматограммой называют последовательность пятен, зон или пиков,

соответствующих компонентам исходной смеси после их хроматографиче-

ского разделения. Для любого типа хроматографического процесса (см.

рис. 1.1), в котором для регистрации результата используется детектор, хро-

матограмма представляет собой график зависимости сигнала детектора, про-

порционального концентрациям разделяемых компонентов, от времени (ко-

лоночная хроматография) или расстояния (планарная хроматография). В пла-

нарной хроматографии хроматограммой называют также зафиксированную на бумаге (бумажная хроматография) или на ТСХ-пластинке (тонкослойная хроматография) последовательность пятен компонентов исходной (анализи-

руемой) смеси.

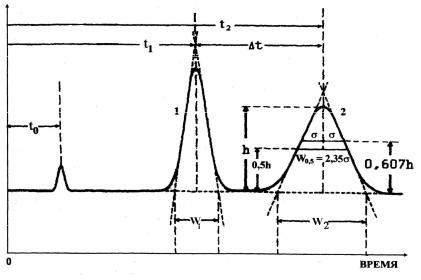

Схема типичной хроматограммы приведена на рис. 1.2. Хроматограмма состоит из пиков, разделенных базовой линией.

Базовая линия соответствует сигналу только от подвижной фазы.

Пик – кривая, в идеале приближающаяся к кривой гауссова распреде-

ления, которая описывает постепенное нарастание концентрации вещества и последующее ее уменьшение.

СИГНАЛ ДЕТЕКТОРА

Рис. 1.2. Хроматограмма и основные хроматографические параметры

1 и 2 – пики соединений 1 и 2; t1 и t2 – соответствующие времена удерживания; t0 – время удерживания несорбирующегося компонента; W1 и W2 – ширина пиков у основания; W0,5 – ширина пика на половине его высоты (предполагается гауссова форма пиков)

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ti – время удерживания компонента – соответствует времени появления максимума пика на хроматограмме, где i – индекс, соответствующий i-му компоненту разделяемой смеси. При точном воспроизведении параметров хроматографической системы время удерживания является величиной, по-

стоянной для данного вещества;

t0 – время удерживания несорбирующегося компонента;

tR = ti − t0 – приведенное (исправленное) время удерживания компонен-

та;

Rr – относительное время удерживания компонента 2 по компоненту 1

Rr t2 t1

t1 и t2 – времена удерживания двух компонентов, измеренные от момен-

та инжекции.

r – относительное удерживание компонента 2 по компоненту 1

rt2 t0 t1 t0

k = (ti – t0)/t0 – коэффициент емкости колонки по i компоненту;

W – ширина пика у основания (для пиков, описываемых гауссовым за-

коном распределения, W = 4 , см. рис. 1.2);

W0,5 – ширина пика на половине высоты (для пиков, описываемых гаус-

совым законом распределения, W0,5 = 2,35 , см. рис. 1.2);

R – разрешение между пиками двух компонентов смеси может быть

описано уравнениями: |

|

||

R |

2 (t2 t1 ) |

, |

(1) |

|

|||

|

W1 W2 |

|

|

или

R |

1,18 (t2 |

t1) |

, |

(2) |

|

|

(W0,5)1 (W0,5)2

При R ≥ 1,5 компоненты разделены полностью (до базовой линии).

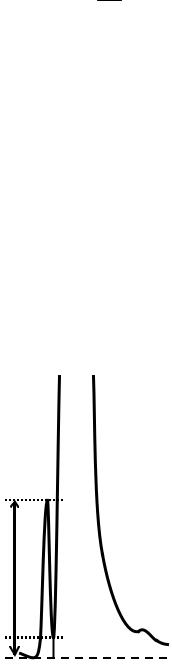

Коэффициент p/v (отношение «пик – впадина»)

p/v Hp , Hv

Данное соотношение используют для оценки эффективности хромато-

графической системы, если компоненты смеси разделяются не полностью

(рис. 1.3).

N – число теоретических тарелок, определяется следующими выраже-

ниями:

t |

i |

2 |

|

||||

N 16 |

|

, |

(3) |

||||

W |

|

||||||

|

i |

|

|

||||

или |

|

|

|

2 |

|

||

|

ti |

|

|

||||

N 5,54 |

|

|

|

|

. |

(4) |

|

|

|

|

|

||||

W |

|

|

|

||||

|

i; 0,5 |

|

|||||

Hp

Hv

Рис. 1.3. Хроматограмма не полностью разделяемых компонентов

Hp – высота меньшего пика относительно экстраполированной базовой линии;

Hv – высота низшей точки (седловины) кривой, разделяющей пики, относительно экстраполированной базовой линии

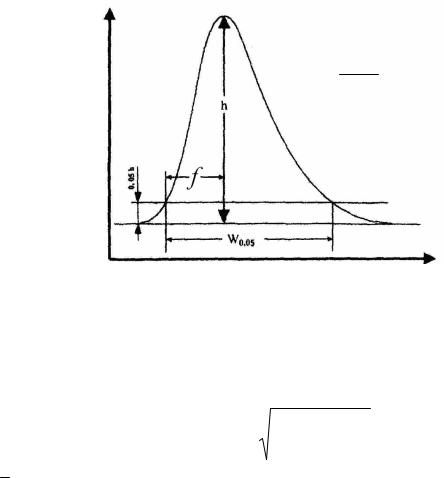

T – фактор асимметрии пика (хвостовой фактор) рассчитывают по

уравнению (см. рис. 1.4):

T |

W0,05 |

, |

(5) |

|

|||

|

2 f |

|

|

где: W0,05 – ширина пика на 5 % (1/20) его высоты;

f – расстояние между перпендикуляром, опущенным из вершины пика, и восходящей стороной пика на 5 % его высоты.

При T = 1 пик симметричен.

Сигнал детектора

Время

T W0,05

2 f

Рис. 1.4. Схема расчета фактора асимметрии пика

RSD (%) – относительное стандартное отклонение, вычисляемое по

формуле:

|

100 |

|

n |

( X i |

|

|

)2 |

|

|

|||

|

|

X |

|

|||||||||

RSD |

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

(6) |

||

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

X |

|

i 1 |

n 1 |

|

||||||

где: X – среднее результатов определений;

Xi – результаты единичных определений;

n – число определений.

Для оценки пригодности хроматографической системы в колоночной

хроматографии обычно используют следующие параметры: R; p/v; N; T; RSD,

–как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

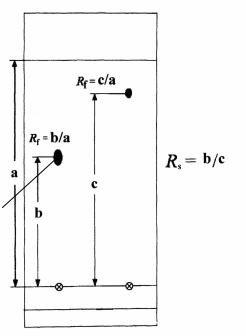

Впланарной хроматографии аналогом времени удерживания является фактор удерживания:

Rf = a/b, |

(7) |

где: a – расстояние от точки нанесения пробы до центра пятна; b – расстояние от линии старта до линии фронта элюента.

На экспериментально определяемые значения Rf заметно влияют усло-

вия хроматографирования. Оценкой хроматографической подвижности, ме-

нее чувствительной к влиянию отклонений в условиях проведения экспери-

мента, является величина Rs, представляющая собой отношение величины Rf

одного вещества к величине Rf другого, принятого за стандарт. Величины Rf

и Rs используют для идентификации веществ. Обычно выбор стандарта осу-

ществляется так, чтобы значение Rs анализируемого вещества было в преде-

лах от 0,5 до 2,0. Схема определения этих величин приведена на рис. 1.5.

ЛИНИЯ ФРОНТА

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ

ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ

ВЕЩЕСТВО

ЛИНИЯ СТАРТА УРОВЕНЬ ЭЛЮЕНТА

Рис. 1.5. Схема определения значений Rf и Rs

– место нанесения образца на линию старта

– место нанесения образца на линию старта

Данные планарной хроматографии могут быть представлены в виде

денситограмм.

Расчет содержания определяемого компонента

Существуют 3 основных метода расчета концентрации анализируемого компонента по хроматографическим данным.

1. Метод нормирования (метод внутренней нормализации, нормировки).

Применение данного метода основано на предположении, что на хрома-

тограмме зарегистрированы все компоненты, входящие в состав анализируе-

мой смеси, и что доля площади (высоты) каждого пика от суммы площадей

(высот) всех пиков соответствует содержанию компонента в массовых про-

центах. Содержание каждого компонента в процентах может быть вычислено по формулам:

|

|

X i |

Si |

100 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

, |

(8) |

||

|

|

|

|

n |

|

||||

|

|

|

|

Si |

|

||||

|

|

|

|

i 1 |

|

||||

|

|

или |

|

|

|

|

|

||

|

|

X i |

Si |

100 |

|

||||

|

|

|

|

|

, |

(8а) |

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

S |

|

||

где: Si |

– |

площадь (высота) i-го пика; |

|

||||||

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Si |

– |

сумма площадей (высот) всех пиков на хроматограмме; |

|

||||||

i 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

– |

площадь (высота) основного пика. |

|

||||||

Если чувствительность детектора различна по отношению к каждому из компонентов, то вводят поправочные коэффициенты ki. Выражение (8)

приобретает вид:

X i |

k S |

100 |

|

|

i i |

|

, |

(9) |

|

n |

|

|||

ki Si

i 1

Поправочные коэффициенты рассчитывают относительно основного компонента анализируемой смеси или другого стандартного вещества по формуле:

ki |

|

Ci S0 |

, |

(10) |

|

C0 Si |

|||||

|

|

|

|

где: Сi и С0 – концентрация i-ого компонента и стандартного вещества соответственно;

Si и S0 – площадь (высота) пика i-ого компонента и стандартного вещества соответственно.

2. Метод внешнего стандарта. Готовят раствор стандартного образца определяемого компонента с концентрацией, близкой к предполагаемой ко н-

центрации этого компонента в испытуемой пробе. Последовательно хромато-

графируют стандартный, испытуемый и снова стандартный растворы (каж-

дый не менее 3-х раз). Находят средние значения площадей пиков на хрома-

тограммах и рассчитывают концентрацию определяемого компонента в ис-

пытуемом растворе по уравнению:

|

|

C |

S C0 |

, |

(11) |

|

|

|

|||

|

|

|

S0 |

|

|

где: S и S0 |

– |

средние значения площадей (высот) пиков на хроматограммах |

|||

|

|

испытуемого и стандартного растворов соответственно; |

|

||

С и С0 |

– |

концентрации определяемого и стандартного растворов со- |

|||

|

|

ответственно. |

|

||

Для проведения анализа методом внешнего стандарта необходимо пре д-

варительно убедиться, что в используемом диапазоне концентраций площадь пика определяемого компонента линейно зависит от его концентрации.

3. Метод внутреннего стандарта. Метод внутреннего стандарта ос-

нован на том, что в анализируемую смесь вводят определенное количество стандартного вещества (внутренний стандарт). Это вещество должно быть химически инертным, отсутствовать в анализируемом образце и полностью отделяться от других компонентов смеси. Время его удерживания должно

быть близким к ti определяемых компонентов, концентрация должна быть

близка к концентрациям определяемых компонентов, пик симметричным.

В испытуемый и стандартный растворы вводят равные количества

внутреннего стандарта, хроматографируют и определяют отношения площа-

дей (высот) пиков определяемого компонента к площади (высоте) пика внут-

реннего стандарта в испытуемом и стандартном растворах.

Концентрацию определяемого компонента (Х) рассчитывают по фор-

муле: |

|

|

|

|

|

X |

B C0 |

, |

(12) |

|

|

|||

где: B=S/S0 |

|

B0 |

|

|

– отношение площади (высоты) пика определяемого компо- |

||||

|

нента к площади (высоте) пика внутреннего стандарта в |

|||

|

испытуемом растворе; |

|

||

B0=S/S0 |

– отношение площади (высоты) пика определяемого компо- |

|||

|

нента к площади (высоте) пика внутреннего стандарта в |

|||

|

стандартном растворе; |

|

||

С0 |

– концентрация стандартного раствора. |

|

||