8175

.pdf

20

|

|

|

|

|

|

Zэ Z h |

E1 |

|

|

||

э h Z h 1.1 3 |

|

E |

|

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Максимальные растягивающие напряжения в слоях со структурой коагуляционного и кристаллизационного типов возникают на нижней поверхности слоя по оси действующей нагрузки и могут быть определены следующим образом:

σ |

|

|

4Еп |

|

lo |

arctg |

2 D |

|

r |

π |

D |

|

hэ |

||||

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

h э 1,1 hп 3  Еп Еобщ

Еп Еобщ

где: Z – фактическое расстояние по вертикали от поверхности покрытия до рассматриваемой точки, м;

r – расстояние до этой точки от оси действующей нагрузки по горизонтали, м; hэ – эквивалентная толщина монолитных слоев дорожной одежды, м;

hп – толщина покрытия, м;

Еп – модуль упругости материала покрытия, МПа; Еобщ – модуль упругости слоев подстилающих покрытие, МПа;

lо – прогиб поверхности покрытия по оси действующей нагрузки, см.

Активное напряжение сдвига в слоя со структурой контактного типа определяется по зависимости:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

р КД |

|

|

|

|

|

|

|

3 h 1 3sin |

|||||

Т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

cos |

||||

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

Еср |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

π |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

1 |

|

2π |

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

tg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

4 |

|

2 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Егр |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где: р – удельное давление на покрытие, МПа; КД – коэффициент динамичности;

h – толщина дорожной конструкции над слабосвязном слоем, см; D – диаметр площади отпечатка колеса автомобиля, см;

Еср, Егр – средний модуль упругости материала одежды и грунтов земляного полотна, МПа;

φ– угол внутреннего трения грунта;

Взаключение следует отметить, что для слоев с коагуляционной и кристаллизационной типами структуры наиболее опасны растягивающие напряжения при изгибе, а для слоев со структурой контактного типа напряжения сдвига ( касательные).

5.2.2Воздействие погодно-климатических факторов на дорожное полотно и дорожные сооружения

5.2.2.1 Физическая теория тепловлагообмена

Тепловлагообмен в земляном полотне и слоях дорожной одежды процесс сложный и взаимосвязанный:

-с одной стороны, изменение температуры вызывает миграцию (медленное движение) влаги;

-с другой стороны, влагонакопление и переход её в иную форму происходит с выделением тепла.

Теплообмен в дорожных конструкциях происходит за счет трех составляющих:

-теплопроводности, передачи тепла от одной частицы другой;

-тепла фазовых превращений при промерзании-оттаивании, конденсации-испарения;

-отдачи тепла при движении влаги и пара.

Влагообмен возможен, если влажность грунта меньше полной влагоемкости Wгр<Wпв. При полной влагоемкости все поры грунта заполнены водой и воздухо-парообмен прекращается.

В не насыщенных грунтах влага находится в двухфазном состоянии:

21

-Wп – водяной пар всегда в насыщенном состоянии с относительной влажностью внутри порового воздуха 100%;

-Wж – жидкая фаза.

Соотношение фаз непрерывно изменяется и зависит от общей влажности грунта. В общем случае, можно выделить три возможных случая миграции:

I – однофазная диффузия пара, если влажность материала меньше максимальной гигроскопической влагоемкости Wмг=0,3Wпв

II – двухфазная миграция (насыщенный пар+жидкая фаза), если Wмг<W<Wпв

III – однофазная миграция жидкой фазы, если все поры заполнены водой W<Wпв.

В слоях дорожной одежды наблюдается I случай миграции, в верхней части земляного полотна II случай, в зоне избыточного увлажнения земляного полотна III.

Водяной пар мигрирует в зоне пониженного парциального давления, т. е. от теплых мест к холодным. В теплый период с верхних слоев в нижние, в холодный период – из нижних в верхние.

Жидкая фаза мигрирует под воздействием двух потенциалов: концентрации и температуры. Под воздействием концентрации (95-98%) жидкая фаза мигрирует от мест с большей влаж-

ностью к местам с меньшей влажностью (концентрационная миграция).

Под воздействием температуры (термомиграция) жидкая фаза мигрирует за счет возникающего в пленках давления.

Р Рп σ п r

где: Рп – парциальное давление водяного насыщенного пара в порах;

σr – поверхностное натяжение водяной пленки, обволакивающей грунтовые частицы или их агрегаты;

r – радиус кривизны пленки воды в контакте с паро-воздушной смесью. В подтверждение вышесказанного рассмотрим следующие ситуации.

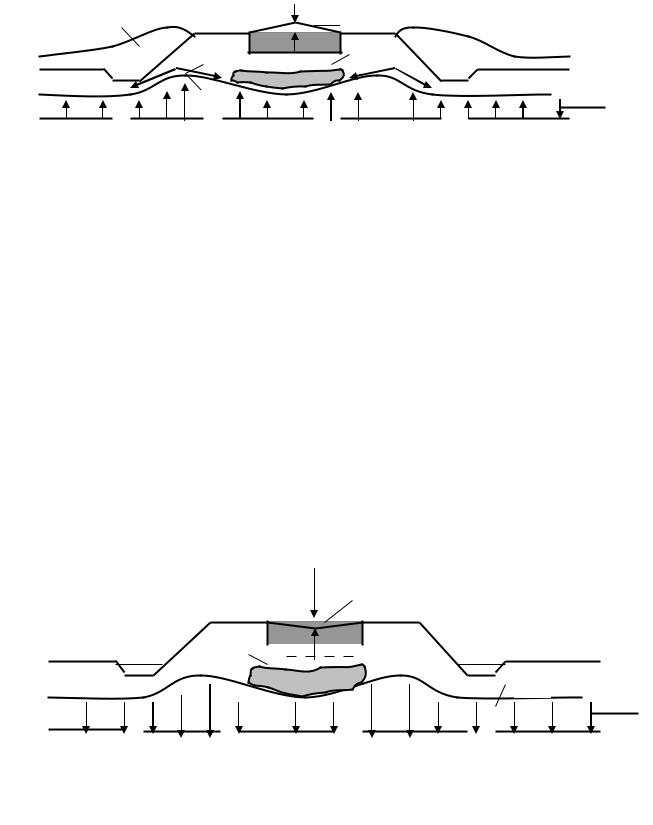

Схема к объяснению миграции двухфазной влаги:

1 прочно- и рыхлосвязанная влага; 2 капиллярная вода; 3 водяной пар; 4 миграция жидкой фаз

Вариант 1. Соприкасаются в изотермических условиях ( t1=t2 ) зоны с разной влажностью грунта W1>W2.

Вследствии различной влажности W1>W2 толщина пленки воды будет неодинакова hв1>hв2.

Врезультате уменьшается поверхностное натяжение водяной пленки σ1 < σ2 , а радиус кривизны увеличивается. Давление водяного пара Рп сжимаемого водной пленкой в зоне повышенной влажности возрастает. Получаем, что Р1>Р2, следовательно влага мигрирует из зоны 1 с большей влажностью в зону 2 с меньшей.

Вариант 2. Соприкасаются ( t1=t2 ) зоны грунта имеющие одинаковую влажность W1 = W2, но разную температуру( t1 > t2 )

Взоне с более высокой температурой давление водяного пара выше Рп1 > Рп2. Из условия W1 = W2 получаем, что hв1 = hв2 и r1 > r2. Видно, что Р1 > Р2, следовательно жидкая фаза и водяной пар будут мигрировать из более теплой зоны в холодную.

5.2.2.2Закономерности водно-теплового режима

Закономерные изменения в течение года влажности и температуры в придорожном слое воздуха, в слоях одежды и грунте земляного полотна, свойственные данной ДКЗ и местным гидрогеологическим условиям, называют водно-тепловым режимом дорожной конструкции. От ос-

22

новных характеристик ВТР зависят прочность и морозоустойчивость дорожной конструкции, а также ее работоспособность.

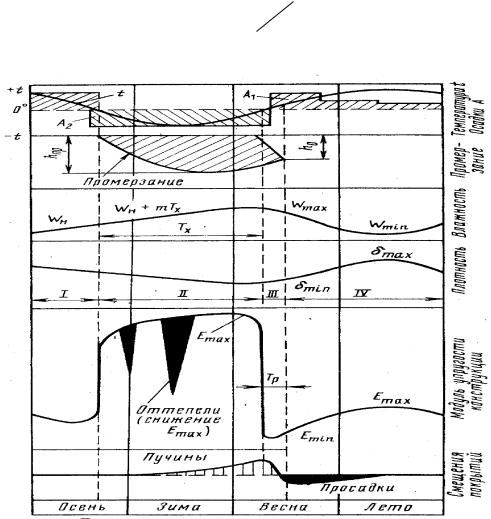

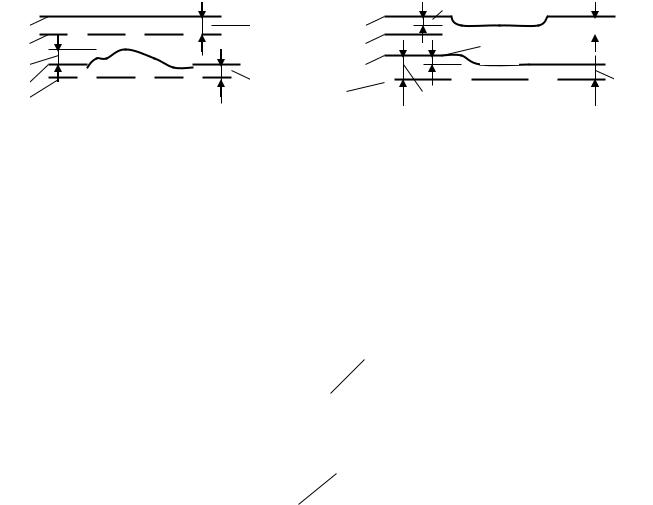

В годовом цикле изменения ВТР следует выделить четыре характерных периода (рису-

нок 11).

I период – первоначального накопления влаги.

Под воздействие влаги от затяжных атмосферных осадков и подъема уровня грунтовых вод, грунт значительно увлажняется и перед началом промерзания достигает 0,7Wт (влажности на границе текучести грунта). Увеличение влажности в свою очередь сопровождается разуплотнением грунта и снижением его прочности (плотность δ. E min).

II период (холодный) – промерзания, перераспределения и накопления влаги в теле земляного полотна.

В результате притока влаги от уровня грунтовых вод к фронту промерзания, происходит дальнейшее увлажнение и разуплотнение грунта. Ввиду того, что грунт ЗП и слой дорожной одежды находятся в замершем состоянии, прочностные характеристики дорожной конструкции достаточно велики.

III период (весенний) – оттаивания земляного полотна и переувлажнения грунта.

Увеличение инсоляции и нагрева поверхности дороги солнцем вызывает потоки тепла в дорожной конструкции. Влажность грунта достигает максимального значения (0,85-1,0 Wт), плотность и прочность грунта достигает минимального значения. Данный период принято считать расчетным, а его продолжительность вычисляется следующим образом:

Т р h кр Vот

где: hкр – критическая глубина оттаивания (для дорог I-III кат. – 0,5 м; III – IV кат. – 0,7 м); Vот – средняя скорость оттаивания грунта земляного полотна.

Рисунок 11 Закономерные сезонные изменения водно-теплового режима

I-IV – периоды водно-теплового режима; hoт – глубина оттаивания; hпр – глубина промерзания; Тх – холодный период; Тр – расчетный период; lот - деформация оттаивания; lост – остаточная деформация.

23

IV период (летний) – просыхания грунта земляного полотна.

Под воздействием солнца происходит интенсивное нагревание дорожной одежды, просыхание грунта земляного полотна и снижение влажности грунта. В данный период влажность достигает минимального сезонного значения, а плотность и прочность максимального.

На водно-тепловой режим земляного полотна существенное влияние оказывают тепловые свойства дорожной одежды Rо. При этом возможны три случая:

-R о = R1 (R1 – тепловое сопротивление грунта обочины в слое, равном толщине одежды). В этом случае возникает, преимущественно, вертикальный перепад температур и горизонтальная миграция влаги в полотне отсутствует.

-Rо < R1. Слои одежды устраивают из материалов с большой теплопроводностью (каменных материалов). Глубина промерзания по оси дороги больше, чем на обочине. В холодный период ВТР кроме вертикальной миграции присутствует и горизонтальная (от обочины к оси). В результате по оси дороги создается зона повышенного влагонакопления.

-R о > R1. Грунт под дорожной одеждой промерзает на меньшую глубину, сем на обочине. В холодный период ВТР наблюдается вертикальной миграции (снизу-вверх) и го-

ризонтальная (от оси к обочине). Количество влаги по оси дорожной одежды минимально.

На практике наибольшее распространение получили конструкции дорожных одежд у которых Rо < R1.

5.2.2.3 Влияние водно-теплового режима на службу дорог

Негативное влияние водно-теплового режима на службу дорог проявляется в следующем:

-избыточное влагонакопление в отдельных зонах полотна;

-образование пучин на участках интенсивного влагонакопления

-разрушения дорожных одежд и конструкций вследствие переувлажнения грунта в период оттаивания.

а) источники увлажнения и процесс влагонакопления

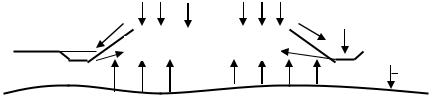

Количество влаги, накапливающееся в активной зоне земляного полотна (период начального влагонакопления ), зависит от мощности источников увлажнения. Основные источники увлажнения дорожной конструкции (рисунок 12):

-Атмосферные осадки (1) проникают в тело земляного полотна через трещины в покрытии, обочины, откосы при плохом содержании дорог. При качественном содержании этот источник, хотя и является мощным (ливни, затяжные дожди), не представляет большой опасности;

-Горизонтальная миграция воды из боковых канав при длительном застое. При наличии в теле земляного полотна связных (глинистых) грунтов с коэффициентом уплотнения Ку ≥ 0,95 данный источник увлажнения не опасен.

-Капиллярное увлажнение земляного полотна при близком залегании грунтовых вод от низа дорожной одежды (≤ 1 м). При высокой пористости грунтов и нижних слоев одежды, длительной и холодной зиме этот источник оказывает негативное воздействие на прочность дорожных одежд и устойчивость земляного полотна.

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пгв |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

3 |

угв |

|

Рисунок 12 Источники увлажнения грунта 1 атмосферные осадки; 2 – горизонтальная миграция влаги;

3 – капиллярное увлажнение от грунтовых вод

Расчетную влажность грунта прогнозируют по формуле:

24

Wр W 1 t υW

где: W - среднее многолетнее из ежегодных максимальных значений средней в пределах активной зоны влажности, доли от WТ;

νw= 0,08 - 0,1 – коэффициент вариации;

t – коэффициент нормированного отклонения, принимаемый в зависимости от уровня надежности дорожной одежды в эксплуатации.

Дальнейшее накопление влаги (период морозного влагонакопления) зависит от глубины и скорости промерзания, возвышения земляного полотна над поверхностью земли и уровнем подземных вод, свойств грунта и степени его уплотнения, толщины стабильных слоев из стабильных материалов, продолжительности холодного периода. Количество влаги, накопившееся в земляном полотне к концу холодного периода, определяется по зависимости:

Wз.н. Wн m Тх

где: Wн - влажность грунта в начале холодного периода; Тх – продолжительность холодного периода;

m – коэффициент характеризующий изменение влажности грунта под дорожной одеждой. При скорости промерзания Vпр ≤ 2,5 см/сут – происходит интенсивное влагонакопление и

льдообразование в грунте за счет большего времени миграции воды из нижележащих слоев в активную зону.

При скорости промерзания Vпр ≥ 4 см/сут – вода из нижележащих слоев не успевает поступить в активную зону и влажность грунта несколько ниже.

Активной зоной считают верхнюю часть земляного полотна от низа дорожной одежды до глубины 1,3 – 1,6 м от поверхности покрытия.

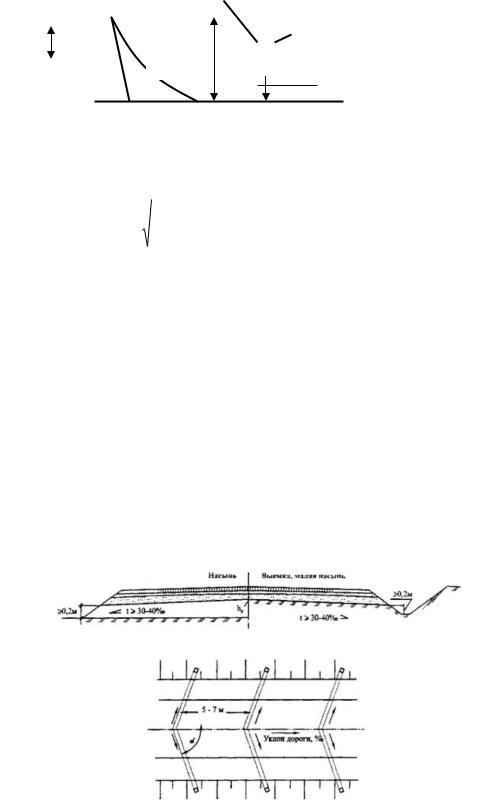

б) Пучинообразование, прогноз величины морозного пучения

Под пучинообразованием понимают неравномерное взбугривание дорожной одежды, вызванное одновременным сочетанием следующих факторов:

-интенсивного морозного влагонакопления Wmax ≥ 0.75 WТ;

-глубоким медленным промерзанием грунта на величину 0,5 м и более от низа дорожной одежды;

-наличием мелких пылеватых (тонкодисперсных) грунтов.

Физическая сущность пучинообазования заключается в накоплении, перераспределении, замерзании и оттаивании воды в порах грунта при сезонных изменениях ВТР. В процессе пучинообразования следует выделить два периода: зимний (период морозного влагонакопления) и весенний (период закрытия пучин).

Зимний период

При промерзании грунта возникает температурный градиент, что вызывает термодиффузию воды, воздуха и водяного пара, которые перемещаясь в порах замещают друг друга.

Свободная вода, а также пленочная и рыхлосвязанная перемещается в зоне изотерм от 0° С до –5° С. Прочно связанная и капиллярная вода перемещается при температуре от –10° С до –30° С.

В зоне интенсивного промерзания жидкая фаза замерзает с увеличением объема приблизительно на 9 % и ее миграция прекращается. Дальнейшее влагонакопление и льдообразование происходит за счет термодиффузии водяного пара, миграция которого продолжается до тех пор, пока наблюдается перепад температур в грунте земляного полотна.

Внешнее проявление пучин заключается в постоянном поднятии одежды по мере нарастания влаги в зоне интенсивного влагонакопления, и образованием трещин ромбического очертания по площади поднятия (рисунок 13).

25

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

5 |

|

|

|

|

|

|

|

угв |

|

4 |

|

+ |

|

|

|

Рисунок 13 Схема промерзания земляного полотна в период влагонакопления 1 – снежный покров; 2 – поднятие ( вспучивание ) дорожной одежды; 3 – линия промерзания грунта земляного полотна; 4 – зона между фазового перехода грунта; 5 – линза или прослойка льда.

Весенний период

Весной при прогревании дорожной одежды, грунт оттаивает с образованием жидкой фазы, которая под действием влажности и собственного веса мигрирует в нижние слои и задерживается на мерзлом практически водонепроницаемом грунте.

Спустя несколько дней под дорожной одеждой над мерзлой поверхностью грунт переувлажняется, а наибольшее количество влаги сосредотачивается в местах проявления пучин (рисунок 14).

Количество свободной воды в теле земляного полотна определяется скоростью оттаивания, тепловыми свойствами материалов слоев дорожной одежды и грунта обочин.

При скорости оттаивания Vот < 4 см/сут – вода успевает испариться или отжаться в дренирующий слой или обочины. Оттаивание происходит постепенно, а влажность остается стабильной

0,85WТ.

При скорости оттаивания Vот ≥ 4 см/сут – происходит быстрое насыщение пор грунта свободной водой и влажность грунта достигает максимального значения (1,0-1,6WТ).

Под воздействием транспортной нагрузки вода, перемешанная с грунтом, через трещины выплескивается (фонтанирует) на поверхность, в результате пучина “вскрывается”. По мере миграции влаги в нижние оттаявшие слои, влажность снижается, прочность возрастает, а пучины стабилизируются, затухают, закрываются и переходят в просадки.

1

2  3

3

4 |

угв |

|

+

Рисунок 14 Схема оттаивания земляного полотна 1 – просадка дорожной одежды; 2 – образовавшийся донник; 3 – разжиженный грунт; 4 – линия промерзания грунта.

Пучины – деформации дорожных одежд и земляного полотна, проявляющиеся зимой в поднятии и нарушении ровности покрытия, а в период оттаивания при воздействии автомобильной нагрузки в проломах одежды, вызванных снижением прочности переувлажненных участков. По относительному превышению пучинистых участков (по сравнению с зоной равномерного пучения) их делят на бугры, впадины, перепады (рисунок 15).

26

а) |

б) |

1 |

|

1 |

lp |

||

|

|||

|

|

2 |

|

в) |

г) |

1 |

|

1 |

lp |

||

|

|||

2 |

|

2 |

|

|

|

lв

lp lп

lp lп

lp

lp

Рисунок 15 Разновидности пучин а – равномерное пучение; б – бугор пучения; в – впадина; г – перепад

1 – положение дорожной одежды после пучения; 2 то же, до пучения; lP, lБ, lB, lП – величины соответственно равномерного пучения, бугра пучения, впадин, перепада

Бугром называют вспученный локальный участок. Впадиной называют локальный участок с меньшим по сравнению с равномерным или нулевым поднятием. Перепад – граница между двумя зонами равномерного пучения с разной высотой поднятия.

С позиции негативного воздействия на работы дорожной одежды и ее состояние наиболее опасны неоднородные поднятия.

Общую устойчивость дорожной конструкции (дорожная одежда + земляное полотно) можно характеризовать коэффициентом пучения:

К lпуч |

Zпр |

|

пуч |

||

|

где: lпуч – общее поднятие дорожной одежды, мм;

Zпр – глубина промерзания земляного полотна, мм.

Критерием оценки прочности дорожной одежды считают коэффициент неравномерного пучения:

К н.пуч lн l доп 1,0

где: lн – неравномерное поднятие дорожной одежды, мм;

За практический критерий принято допустимое поднятие покрытий, при котором в растянутой зоне еще не возникают трещины.

l доп 0,27 Епр В2 /6 μ Н од

где: Епр – предельно допустимое относительное удлинение в растянутой зоне покрытия, при котором еще не возникают трещины, зависящее от материала покрытия и температуры;

Нод – толщина дорожной одежды;

В– ширина проезжей части; Величина фактического поднятия дорожной одежды к концу морозного периода прогнози-

руется в зависимости от величины морозного влагонакопления по формуле:

lф 1,09 μ W2 W1

где: W1, W2 – соответственно влажность грунта в начале и в конце периода морозного влагонакопления.

5.2.2.4 Методы регулирования водно-теплового режима эксплуатируемых дорог

В процессе эксплуатации дорог дорожная служба обязана наблюдать за водно-тепловым режимом дорог, выявлять наиболее опасные участки, планировать и осуществлять различные мероприятия по его улучшению.

Воздействовать на водно-тепловой режим возможно в результате проведения следующих мероприятий:

-учета влияния уровня грунтовых вод на дорожную конструкцию;

-устройства морозозащитных слоев;

-устройства гидроизоляционных слоев;

-устройства дренирующих слоев.

27

а) учет влияния уровня грунтовых вод

С целью обеспечения прочности грунта земполотна необходимо ограничить возрастание влажности в активной зоне расчетной величиной Wр. Задача сводится к определению величины возвышения низа дорожной одеждой над уровнем грунтовых вод, при этом рассматривается следующая схема (рисунок 16).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W1 |

|

|

|

|

|

|

|

Z1 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Wp |

|

|

|

h1 |

|

УГВ |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Wпв

Рисунок 16 Схема к учету воздействия уровня грунтовых вод

Исключить негативное воздействие уровня грунтовых вод можно двумя способами:

-возвышением бровки земляного полотна, при этом величину h1 определяют следующим образом:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3a |

|

|

4mZ |

|

|

3 |

|

|

|

|||

|

|

2 |

|

|

mZ |

|

|

|

|||||

h1 |

1 |

|

Wp Wh |

|

|

Wпв |

Wh Z mZTp |

|

|

Wp |

Wh |

|

|

mZ |

6a1 |

6a1 |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- понижением уровня грунтовых вод, при этом величину h1 рассчитывают по формуле: |

|||

h1 |

Z Wпв (Wh mTp ) |

||

Wp (Wh mTp ) |

|

||

|

|||

где: Wp – расчетная влажность определяется в зависимости от заданных значений расчетной прочности грунта;

Wн – начальная влажность в основании одежд;

Wпв – влажность грунта у зеркала грунтовых вод, соответствующая полному заполнению пор грунта водой;

Тр – продолжительность максимального стояния УГВ, часы;

Z – ордината равная 0,3 – 1,0 м, на которой принимается значение Wp;

m – коэффициент, характеризующий изменение влажности грунта под дорожной одеждой. Первый способ применяется, как правило, на участках дорог, проходящих в насыпи, второй

на участках, проходящих в выемке или по застроенной территории.

В случае, когда фактическая глубина залегания УГВ меньше величины h1, выполняют искусственное понижение по средствам устройства дренажей глубокого или мелкого заложения (рису-

нок 17).

Рисунок 17 Конструкция дренажей мелкого заложения

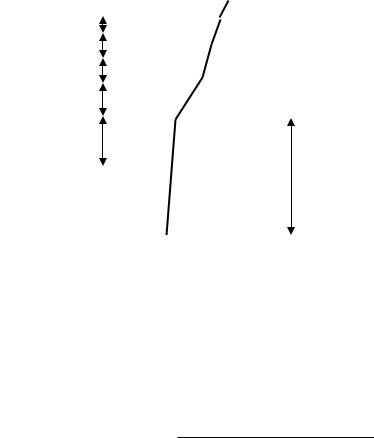

б) Устройство морозозащитных (теплоизоляционных) слоев

Устройством морозозащитных слоев решаются следующие вопросы:

-уменьшение глубины промерзания полотна;

-исключение наличия в полотне мерзлого грунта;

28

-обеспечение в основании дорожных одежд заранее заданную температуру;

-устранение опасного влияния процесса пучинообразования.

|

|

|

|

|

|

tв |

|||||

h1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основной задачей решаемой в данном |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

случае является определение толщины |

|

h2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

морозозащитного слоя, с учетом тепловых |

||||

h3 |

|

|

|

|

|

|

|

свойств земляного полотна, дорожной |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

одежды и гидрогеологических условий |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

hм |

|

|

|

|

|

|

|

(рисунок 18). |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hдо |

|

|

tл |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

Н |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

tг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 18 Схема к расчету морозозащитного слоя

Для участков дорог, относящихся к 1 и 2 типам местности по условиям увлажнения толщина морозозащитного слоя определяется по формуле:

|

|

|

λR |

|

|

|

|

|

|

|

tг tв |

|

|

|

|

|

hдоп |

|||

h |

м |

|

|

|

|

|

t |

л |

t |

в |

|

|

R |

п |

R |

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

tг |

t |

|

|

|

|

R |

|

|

|

λ |

|

|

||||||

|

|

|

в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м |

||||||

Для участков, относящихся к 3-му типу местности по условиям увлажнения:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R h |

2 |

Т t |

|

tв R o |

|

hм |

λ |

допρWδ λ м |

л |

R п |

|||

|

λ мТ t в t г |

|

|||||

|

|

|

|

|

|||

где: λ – коэффициент теплопроводности морозозащитного слоя, Вт/(мК);

λм – коэффициент теплопроводности мерзлого грунта в слое hдоп, Вт/(мК); ρ – скрытая теплота льдообразования, равная 80 Дж/кг; δ – объемная масса грунта земляного полотна, кг/м3; Т – время промерзания, час;

R – суммарное тепловое сопротивление дорожной конструкции в слое Н, м2К/Вт; Rо, Rп – тепловое сопротивление теплопереходу покрытия и одежды, м2К/Вт;

tг, tв, tл – соответственно температура грунта на глубине Н, воздуха и льдообразования, ˚С;

hдоп – допустимая глубина промерзания, принимаемая или назначаемая по условиям устойчивости, м.

Температура воздуха tв и грунта tг на участках 1, 2 типов по условиям увлажнения принимаются по самому холодному месяцу зимы, для участков 3 типа по условиям увлажнения как среднее за период промерзания.

В качестве материалов для устройства морозозащитных слоев применяют: асбест, топочный шлак, торфоплиты, пенопласты, пенополистерол, пенополивинилхлорид и другие материалы с малой теплопроводностью и паропроницаемостью.

в) устройство гидроизоляционных слоев.

Паро- и гидрозащитные слои устраивают с целью ограждения земляного полотна и дорожной одежды от диффузии водяного пара на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Сущность расчета толщины слоя пароизоляции сводится к следующему:

|

|

|

|

|

|

|

|

29 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В конце холодного периода в дорожной |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

h3 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

конструкции устанавливается определен |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

h2 |

|

|

|

|

ное распределение температур. Так как |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

давление пара есть функция температуры, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

h |

|

|

h1 |

|

|

|

|

то температурной кривой должна соответ |

|

|

|

|

|

|

|

|

ствовать определенная кривая упругости |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

водяного пара (рисунок19). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

h1 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 19 Схема к расчету пароизоляционного слоя |

|||||||||

|

Таким образом упругость насыщенного водяного пара в плоскости 1 (граница грунта зем- |

||||||||

ляного полотна и нижнего слоя дорожной одежды) определяется по зависимости: |

|||||||||

|

|

|

|

|

Рн1 |

Рв |

|

Рно Рв rп rп |

|

|

|

|

|

|

h п χ rп rп |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где: Рв – упругость водяного пара воздуха, мм определяемая как Рв = 0,01 Рв´ Wв;

Рв´ - максимальная упругость водяного пара воздуха, принимаемая в зависимости от температуры воздуха в конце холодного периода;

Wв – относительная влажность воздуха в этот периода, %;

Рно – максимальная упругость насыщенного пара в плоскости О слоя пароизоляции, принимаемая в зависимости от температуры tо, мм;

rп – сопротивление переходу пара от покрытия к воздуху, мм*ч*м2/кг;

∑rп – суммарное сопротивление паропроницаемости слоев одежды и полотна, расположенных выше слоя пароизоляции;

hп – толщина слоя пароизоляции, м с коэффициентом паропроницаемости æ, кг/(м*ч*мм); Толщина слоя пароизоляции определяется из условия, что выше плоскости 1 (верхней гра-

ницы слоя) не наблюдается конденсация пара:

h п rп Рно Рн1

Рн1 Рв

Глубина, на которой следует закладывать пароизоляционный слой определяется:

h 10.4

a t

a t

где: аt – среднее значение коэффициента температуропроводности дорожной одежды, м2/час.

г) устройство дренирующих слоев

Дренирующие слои устраивают с целью осушения дорожной одежды и верхней части земляного полотна от избыточной влаги.

Дренажи проектируют, руководствуясь принципом осушения или поглощения. В первом случае избыточная влага свободно дренирует из осушительного слоя, во втором избыточная влага полностью поглощается слоем.

Толщина дренирующего слоя назначается по формуле:

h др h1 h2

где: h1 – максимально допустимая глубина фильтрационного потока по оси дренирующего слоя, м; h2 – глубина, принимаемая в зависимости от требуемого модуля упругости песка дренирую-

щего слоя, м.

Обычно толщина дренирующего слоя вычисляется из условий прочности, а толщина слоя h1=hдр – h2 проверяется на пропуск воды с расходом q.