- •I. Предпосылки создания фса

- •1.1. Зарубежные источники

- •1.2. Отечественные разработки

- •II. Основные теоретические принципы фса

- •2.1. Основной постулат фса

- •2.2. Системный подход

- •2.3. Функционально-структурный подход

- •2.4. Стоимостной подход

- •Вопросы для самопроверки к гл. I, II

- •III. Основные определения, свойства и типы систем

- •3.1. Основные понятия

- •3.2. Типы систем

- •3.3. Свойства систем

- •3.3.1. Структура

- •3.3.2. Функциональность систем

- •3.3.3. Системное свойство

- •3.4. Модели систем

- •3.5. Системный оператор

- •Вопросы для самопроверки к гл. III

- •Тренинговые упражнения

- •IV. Законы развития систем

- •4.1. Общие положения

- •4.2. Закон s-образного развития

- •4.3. Закон повышения идеальности систем

- •4.4. Закон полноты частей системы

- •4.5. Закон вытеснения человека из тс

- •С исполнительного уровня:

- •С уровня управления:

- •С информационного уровня:

- •4.6. Закон «энергетической проводимости» системы

- •4.7. Закон неравномерного развития

- •4.8. Закон «развертывания-свертывания» систем

- •4.9. Закон повышения динамичности и управляемости тс

- •4.10. Закон перехода тс на микроуровень

- •4.11. Закон согласования-рассогласования систем

- •4.12. Особенности совместного применения законов

- •Вопросы для самопроверки к главе IV

- •Тренинговые упражнения

С исполнительного уровня:

Появляются первые инструменты (дубины, каменные ножи и т.п.);

Появление простых механизмов (рычага, лука и др.);

Использование вместо мускульной силы различных источников энергии (воды, ветра, пара).

С уровня управления:

Появление устройств управления (руль у корабля);

Появление механизмов – преобразователей команд (сервомоторы, бустерные устройства);

Появление источников команд управления (копиры у станков, автопилоты без обратных связей и др.)

С информационного уровня:

Появление инструментов получения информации (различные датчики, например, термопары);

Появление преобразователей информации (электронные устройства);

Появление систем оценки информации и принятия решений (АСУ).

Вытеснение человека быстрее и эффективнее всего происходит на первом уровне и медленнее на втором и третьем.

Применение закона.

Для конкретной системы можно составить прогноз дальнейшего вытеснения человека, но для этого нужно предварительно проанализировать систему по закону полноты частей системы, а затем уже заниматься прогнозированием.

Закон задает глобальное направление в технике и технологиях – создание безлюдных технологий на базе автоматизированного оборудования.

4.6. Закон «энергетической проводимости» системы

Формулировка закона. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности системы является сквозной проход энергии по всем частям системы [3].

В сформулированном виде закон имеет большое значение для технических систем. Для этого случая полное изложение можно смотреть в работе [16].

Применение закона. В более общем случае можно говорить не только об энергетической проводимости, но о проводимости потоков энергии, массы, информации, денежных потоков и др. В такой постановке закон можно использовать, например, в технологических системах, где имеет место поток сырья, заготовок, материалов, но также имеются информационные и энергетические потоки.

Пример. В непрерывных технологических процессах имеет место непрерывный поток сырья и готовой продукции. В такой системе должен быть обеспечен сквозной проход сырья ко всем рабочим местам системы.

4.7. Закон неравномерного развития

Формулировка закона. Развитие частей и характеристик системы происходит неравномерно. Чем сложней система, тем неравномернее развитие [3].

В развитии ТС в соответствии с законами диалектики происходит чередование этапов количественного роста и качественных скачков. В процессе количественного роста в результате неравномерного развития характеристик ТС появляются противоречия.

Противоречие – проявление несоответствия между разными требованиями, предъявляемыми человеком к системе, и ограничениями, накладываемыми на нее законами природы, социальными, юридическими и экономическими законами, уровнем развития науки и техники, конкретными условиями [3, 14].

На начальном этапе развития, когда ТС обладает большими ресурсами, противоречия решаются путем компромисса. Но количественный рост продолжается, происходит накопление и обострение противоречий. Эти противоречия разрешаются в результате качественных скачков – создания принципиально новых систем (см. закон S-образной кривой).

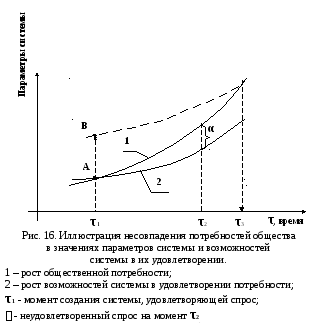

При этом общественная потребность удовлетворяется лишь на момент создания новой системы (рис. 16) [14].

При любом времени τ > τ1 между потребностью и возможностью системы удовлетворить спрос появляется вилка – неудовлетворенный спрос ( на момент времени τ2). Рисунок показывает нам, что необходимо создавать такие системы, возможности которых, на момент создания, значительно превышали бы общественную потребность (точка В на рис. 16). Тогда общественная потребность будет удовлетворена до момента времени τ3 [14].

Проблемой формулирования и разрешения противоречий в системах занимается ТРИЗ [3]. В ней рассматривается, в основном, два вида противоречий: технические и физические. Технические противоречия – противоречия между характеристиками или частями системы (см. закон полноты частей системы).

Физическое противоречие, более глубокое противоречие, затрагивающее физический принцип действия у ТС. В художественных системах это может быть художественное противоречие [18] или в экономических – экономическое.

Применение закона.

Закон помогает обнаруживать противоречия в системах. Более очевидными они становятся, например, при структурном анализе систем, когда по линии действия каждой связи записывается положительное и отрицательное действие.