- •Введение

- •1. Архитектура микропроцессорных систем.

- •1.1. Базовая структура мпс.

- •1.2. Типы межмодульных связей.

- •1.3. Функции средств сопряжения.

- •1.4. Методы адресации элементов.

- •1.5. Способы организации связи с внешними устройствами.

- •1.5.1. Программно-управляемый обмен.

- •1.5.2. Обмен по прерываниям.

- •1.5.3. Прямой доступ к памяти (пдп).

- •1.6. Типы магистралей.

- •1.7. Элементы памяти мпс.

- •1.8. Сопряжение микропроцессора с магистралью.

- •1.9. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые компоненты.

- •1.9.1. Цифро-аналоговые преобразователи.

- •1.9.2. Аналого-цифровые преобразователи.

- •1.10. Мп в контуре управления.

- •1.11. Особенности многопроцессорных систем.

- •1.12. Программное обеспечение мпс.

- •2. Разработка микропроцессорных систем.

- •2.1. Формулировка проблемы.

- •2.2. Выбор коллектива разработчиков.

- •2.3. Разработка модели управления объектом.

- •2.4. Разработка алгоритма.

- •2.5. Выбор мп и построение структуры мпс.

- •2.6. Разработка аппаратных средств мпс.

- •2.7. Разработка программного обеспечения мпс.

- •3. Отладка мпс.

- •3.1. Особенности контроля и диагностики мпс.

- •3.2. Источники ошибок при проектировании и виды неисправностей.

- •3.3. Методы и инструментальные средства тестирования.

- •4. Лабораторный практикум.

- •4.1. Указание по технике безопасности.

- •4.2. Описание лабораторного комплекса.

- •4.2.1. Состав.

- •4.2.2. Работа с учебным микропроцессорным комплектом.

- •4.2.3. Работа с кросс-системой.

- •4.2.4. Описание модулей.

- •5. Проведение лабораторных работ.

- •5.1. Порядок выполнения работы.

- •5.2. Указания к отчету.

- •5.3. Варианты заданий.

- •5.4. Лабораторная работа № 1. Разработка математической модели мпс

- •5.5. Лабораторная работа № 2. Разработка концептуального алгоритма мпс

- •5.6. Лабораторная работа № 3. Разработка структурной электрической схемы мпс

- •5.7. Лабораторная работа № 4. Разработка программы мпс

- •5.8. Лабораторная работа № 5. Сборка макета структуры мпс

- •5.9. Лабораторная работа № 6. Отладка подпрограмм взаимодействия с ву

- •5.10. Лабораторная работа № 7. Комплексная отладка макета мпс

- •Список литературы

3.3. Методы и инструментальные средства тестирования.

Повышение тестируемости МПС можно достигнуть либо путем встраивания в нее диагностического процессора, либо модификацией МПС в контролепригодную (контролепригодное проектирование). При этом необходимо придерживаться следующих правил.

1. Стремиться к увеличению управляемости и наблюдаемости МПС путем введения на стадии разработки дополнительных логических элементов (рис.79), организации дополнительных внешних входов и выходов, использования механических разрывателей внутренних связей (сокетов, перемычек, тумблеров и т.д.).

2. Обеспечивать разрывы петель "обратной связи".

3. Особое внимание уделять генератору тактовых импульсов.

4. Цифровые и аналоговые узлы располагать физически изолированно.

5. Избегать использования монтажного "ИЛИ" или "И" (или хотя бы обеспечивать малый коэффициент объединения по входу или выходу).

6. Многоразрядные счетчики должны иметь возможность разделения.

7. Избегать совместного применения ИС и БИС с разными пороговыми уровнями напряжений.

8. Обеспечивать возможность выключения резерва.

9. Все неиспользуемые входы логических элементов подключать через резистор к соответствующим шинам питания или земли.

10. Вводить в МПС контролирующую индикацию и схемные тест-программы (контроль четности и др.).

При отсутствии доступа к магистрали тестирование можно осуществить через контроллер ПДП системы или другие устройства ввода-вывода.

Наиболее трудно обнаруживаемы случайные неисправности, поэтому необходимо при отладке использовать методы перевода их в постоянные.

1. Метод "калиброванного кулака" - система подвергается легким механическим воздействиям, в результате чего неисправность либо исчезает (короткое замыкание металлической пылью), либо переходит в постоянную (окончательное разрушение контакта).

2. Изменение питающего напряжения.

3. Изменение частоты синхронизации.

4. Метод двойного счета (контроля) - простое повторение диагностической процедуры.

Для тестирования БИС необходимо знание ее организации, без которого невозможно осуществить диагностику. Так, для запоминающих устройств произвольной выборки характерны следующие особенности: содержимое не фиксировано, они энергозависимы, возможна динамическая организация (период регенерации обычно составляет 2 мс) и др. Перечислим некоторые методы проверки ЗУ: последовательная запись и считывание; метод шахматного кода; метод диагонали; метод обращения по прямому и дополняющему адресу; метод "бегущей 1 (0)"; попарное считывание; метод сдвигаемой диагонали, и др.

Целенаправленная проверка предполагает умение правильно выбрать инструментальные средства и подход к проверке - дерево поиска (последовательность поиска неисправностей). МПС следует рассматривать как ядро (состоящее из МП, магистрали и ее адаптера, схем синхронизации и сброса, линий питания), которое окружено периферией (ОЗУ, ПЗУ, прочие БИС). Для проведения основных проверок ядро должно исправно функционировать.

При проверке ядра используют метод "свободного счета". Для этого путем блокирования периферийных БИС устанавливают на магистрали любую команду, не включающую в себя передачу управления (например, "нет операций"); в результате МП переходит в режим последовательного опроса адреса. Таким образом, проверяются схемы синхронизации, шины адреса на обрыв и замыкания. Меняя команды так, чтобы на ШД присутствовала только одна логическая "1" (или "0"), можно проверить исправность ШД и ШУ.

|

|

|

|

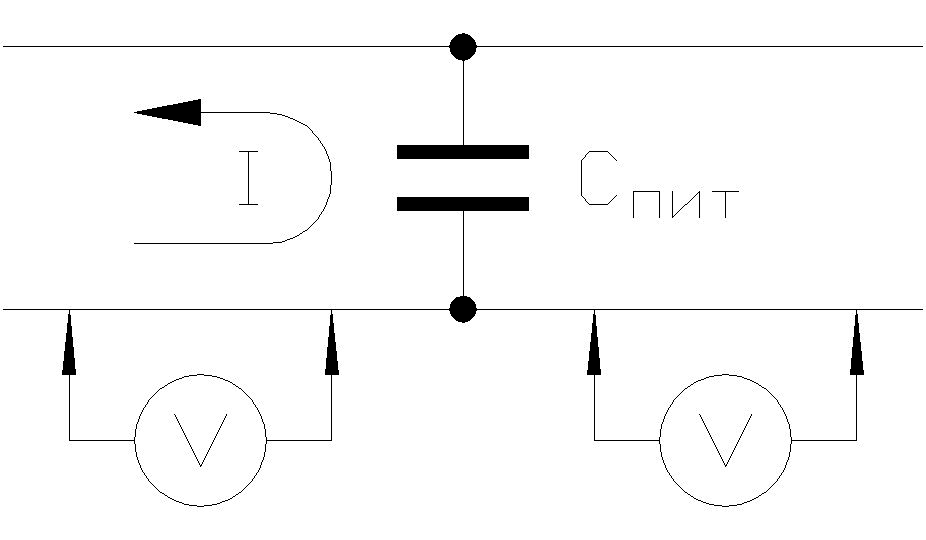

Рис.80 |

Рис.81 |

Для локализации короткого замыкания на шинах, в фильтрующих конденсаторах без разрезания секций целесообразно применять метод цифрового вольтметра, суть которого пояснена на рис.80, либо воспользоваться бесконтактным индикатором тока, который укажет путь тока через "замыкающее" звено.

Можно рекомендовать следующую последовательность процедур в "дереве поиска неисправностей".

1. Проверка питающих напряжений и линий питания на короткое замыкание.

2. Проверка линий синхронизации.

3. Проверка в режиме "свободного счета" шин сброса, готовности, ША, ШД, магистральных усилителей.

4. Проверка работы МП на выполнение системы команд в укороченном варианте (исполнение в принципе).

5. Проверка ОЗУ и ПЗУ системы.

6. Проверка периферийных БИС. Для этого необходимо иметь средства индикации незамкнутых информационных концов портов, интерфейсов, АЦП, ЦАП и др.

При отладке необходимо учитывать следующие рекомендации.

1. Подозревать МП в неисправной МПС следует в последнюю очередь.

2. Использование разъемов снижает достоверность результатов.

3. Целесообразно прежде всего обращаться к тем компонентам, которые можно легко проверить и заменить.

4. Желательно провести предварительный внешний осмотр электрических соединений и контактов и промыть их.

В целом результаты отладки в значительной степени зависят от предыдущего опыта разработчика.

Проверка корректности программ (на соответствие внешним спецификациям) осуществляется тестированием путем ввода различных исходных данных и сравнения результатов функционирования с эталонными значениями. Для начального тестирования используют два способа: пошаговый режим и трассировку программ.

В пошаговом режиме программа выполняется по одной команде или по одному циклу команды за один раз с последующим анализом содержимого программно-доступных регистров и ЗУ. Данный способ весьма трудоемок, но является сильным средством отладки программы.

При трассировке программы отладчик выполняет команду за командой, а также регистрирует последовательность исполняемых операторов и содержимое регистров МП (то есть создает трассу). Поиск ошибок ведется посредством анализа трассы программы.

Отдельные отлаженные участки программы проверяются затем с помощью установки в них контрольных точек, прерывающих исполнение программы для передачи управления отладчику с последующим анализом результатов ее работы. Предусматриваются различные условия прерывания (по завершении команды, при чтении или записи данных в ЗУ и др.).

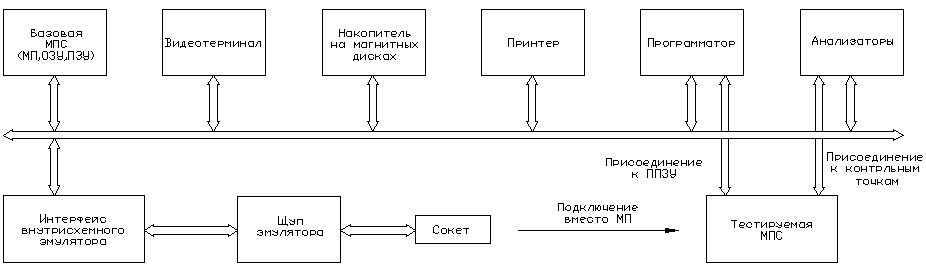

Отлаженная с помощью кросс-системы программа загружается посредством программатора в перепрограммируемое ПЗУ (ППЗУ) для дальнейшей отладки совместно с АС МПС с помощью логических и сигнатурных анализаторов, макетных систем с внутрисхемными эмуляторами, которые подключаются к разработанной системе вместо МП через разъем (сокет) для моделирования его работы. Пример макетной системы, позволяющей диагностировать "обрамление" с помощью заведомо годной МП, реализуя любой программный тест, приведен на рисунке 82.

|

|

|

Рис.82 |