3610

.pdf

На правах рукописи

Фомичева Галина Ивановна

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОВМЕСТНОГО ОТВЕДЕНИЯ ЛИВНЕВЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СТОЧНЫХ ВОД С УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕНЗЫ)

05.23.04— водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов

03.00.16— экология (технические науки)

Ав т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Пенза - 2003

Работа выполнена в Пензенском государственном университете.

Научные руководители: |

кандидат технических наук, профессор |

|

М.Я.Кордон |

|

кандидат технических наук, доцент |

|

В.И.Симакин |

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор А.К.Стрелков

доктор технических наук, профессор Н.П.Ларюшин

Ведущая организация — ООО институт «Пензаводэкопроект»

Защита состоится "6" июня 2003 г. в 13-30 ч. на заседании

специализированного совета |

212.184.01 |

при |

Пензенской государственной |

архитектурно-строительной |

академии |

по |

адресу: 440028, г. Пенза, |

ул. Титова, 28. |

|

|

|

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Пензенской государственной архитектурно-строительной академии.

Автореферат разослан "6" мая 2003 г. |

|

Ученыйсекретарь |

|

специализированного совета |

|

канд. техн. наук, доцент |

В.А.Саранцев |

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Отсутствие в городах систем ливнесточной сети в условиях заболоченных и подтопленных территорий, ухудшает экологию городов, осложняет строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, затрудняет эксплуатацию систем инженерного оборудования, ведет к загрязнению природных водоемов и городских территорий.

Традиционные схемы ливневой канализации для городов крайне энерго- и материалозатратны, так как предусматривают отвод ливневого стока по многочисленным коллекторам, с перекачкой в главные коллекторы, со сбросом в водоемы практически без очистки или, наоборот, с большими затратами на очистку. Не предусматривается дренирование территорий городов с целью улучшения условий эксплуатации зданий и систем инженерного обеспечения, осушения и дренирования неудобий для перспективного освоения. В силу сложившейся экономической ситуации в государстве и в городах, при крайне сложных и энергоемких схемах, ливневая канализация по традиционным схемам малоэффективна.

Анализ существующего опыта исследований, проектирования, строительства и эксплуатации ливнесточных систем позволяет предложить возможность комплексного решения проблемы отвода ливневых сточных вод с территорий городов и дренирования заболоченных и подтопленных территорий.

Цель и Задачи исследований. На основе реальных наблюдений за метеорологической обстановкой, анализа гидрогеологических условий территории, анализа состава ливневых, талых и дренажных стоков на урбанизированных территориях г.Пензы, исследовать, разработать и дать экологоэкономическое обоснование целесообразности применения системы совместного отведения дренажных, ливневых и талых стоков с заболоченных и подтопленных территорий города.

Для достижения этой цели в работе решены следующие задачи:

•проведен анализ и обработка результатов многолетних наблюдений за характером, режимом и количеством осадков в зимние и летние периоды;

•проведен анализ влияния различных факторов (климатических, морфологических, геолого-литологических, гидрогеологических и техногенных) на состояние подземного стока и режима подземных вод;

•проведены исследование и расчет системы отведения дренажноповерхностного стока с учетом геоморфологической, геологической, гидро-

геологической, гидравлической и геолого-литологической оценки террито-

рии. Определены общий расход дренажного стока, максимальные расходы талого и ливневого стоков и распределение ливневого стока по месяцам года;

•дана качественная и количественная характеристика основных загрязнителей поверхностного и подземного стоков на территории г. Пензы, оценено их влияние на экологическое состояние городских водоемов и изменение экологического состояния подземных вод в условиях подтопления;

•разработан метод прогнозирования качества воды в дренажно-ливневой системе с учетом разбавления ливневых и талых вод дренажными водами и процессов физико-химического и биохимического самоочищения;

•определены оптимальные параметры резервуара-отстойника на основе решения оптимизационной задачи Лагранжа,

•проведен расчет максимального предотвращенного ущерба и затрат на водоохранные мероприятия по его недопущению.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

•научно обоснована и подтверждена расчетами технологическая и экологоэкономическая целесообразность реализации совместного отведения дренажных и поверхностных (ливневых и талых) стоков с урбанизированных территорий (на примере г. Пензы);

•разработана методика определения оптимальных параметров резервуараотстойника путем решения оптимизационной задачи Лагранжа;

•решена задача прогнозирования качества стоков с учетом разбавления и динамики движения жидкости в магистралях дренажно-ливневой системы и резервуаре-отстойнике.

Практическая ценность работы:

•разработана на реальных исходных данных дренажно-ливневая система отведения сточной жидкости с подтопленных территорий г. Пензы;

•разработан метод прогнозирования качества воды в дренажно-ливневой системе;

•результаты прогноза качества стоков могут служить основой для определения времени и очередности строительства объектов системы;

•определены оптимальные параметры резервуара-отстойника.

Апробация работы. Основные материалы диссертации докладывались и обсуждались на конференциях и симпозиумах в г.г. Пензе и Москве.

Публикации. Основные результаты и положения исследований изложены в 11 публикациях.

Личный вклад автора. Автором выполнена обработка метеорологических наблюдений за атмосферными осадками за длительный период времени; проведены анализ и оценка подтопленных территорий; разработан и выполнен гидрогеологический расчет дренажно-ливневой системы; разработана методика расчета оптимальных параметров резервуара-отстойника; выполнен прогноз качества сточных вод на выходе из отстойника для консервативных и неконсервативных загрязнений; проведен расчет эколого-экономической эффективности системы совместного водоотведения дренажных и поверхностных стоков.

На защиту выносятся:

•технологическая схема совместного отведения дренажных и поверхностных (ливневых и талых) стоков;

•методика расчета основных параметров дренажно-ливневой системы,

•оптимизация параметров резервуара-отстойника на основе решения задачи Лагранжа;

•методика прогнозирования качества стоков на выходе из резервуараотстойника по консервативным и неконсервативным веществам с учетом

динамики движения дренажных и ливневых (талых) стоков в дренажноливневой системе;

• результаты эколого-экономического анализа результатов исследования параметров дренажно-ливневой системы

Структура И объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка использованной литературы. Работа изложена на 172 страницах машинописного текста, включает 41 рисунок и 44 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследований.

В первой главе рассмотрено влияние поверхностных и подземных вод на ухудшение экологической обстановки урбанизированных территорий и приведен анализ известных исследований, связанных с отведением дренажных и ливневых сточных вод. Установлено негативное изменение экологического состояния подземной гидросферы на подтопленных территориях, что приносит значительный материальный и экологический ущерб городскому хозяйству, ибо снижается долговечность зданий, сооружений, коммуникаций, возникает необходимость их преждевременного ремонта. Одним из факторов подтопления является отсутствие организованного стока ливневых и талых вод.

6

Возможность прямого совмещения дренажной системы и системы отведения поверхностных вод не отмечена в известных работах. В работах Дегтярева Б.М., Алексеева М.И., Курганова A.M. и рада других авторов указывается на положительное дренирующее действие траншей для укладки канализационных труб и отмечается положительное влияние дренажных вод на изменение состава поверхностных стоков в водоотводящей сети.

Во второй главе проведен анализ и обработка результатов многолетних наблюдений за характером, режимом и количеством осадков в зимние и летние периоды, дана оценка экологического состояния поверхностного стока в пределах г. Пензы; проведен анализ влияния различных факторов (климатических, морфологических, геолого-литологических, гидрогеологических и техногенных) на состояние подземного стока и режима подземных вод, дана оценка экологического состояния подземных вод в условиях подтопления.

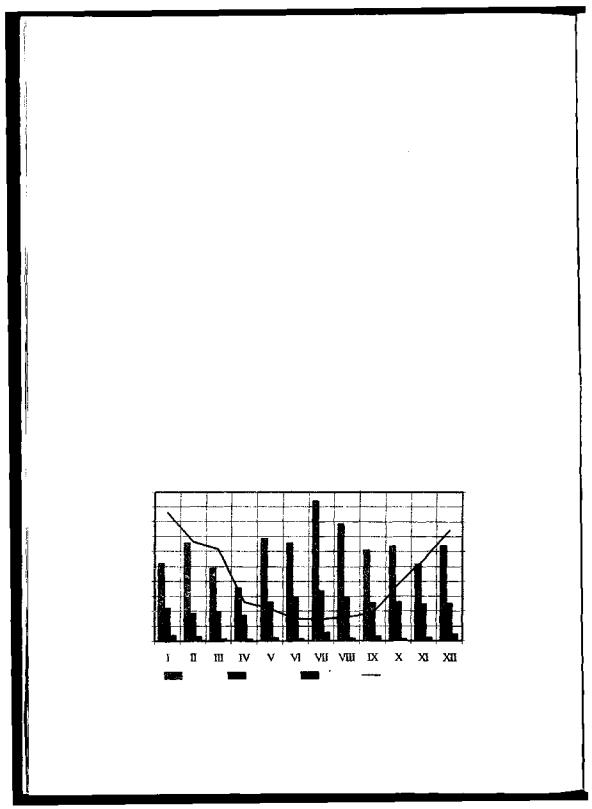

В течение года осадки распределяются неравномерно (рис.1). Наибольшее их количество выпадает в теплый период, максимум отмечается в июле (66 мм), минимум - в апреле (34 мм).

По данным Пензенской СЭС, состав поверхностных сточных вод на территории г. Пензы весьма разнообразен, причем диапазон изменения концентраций и загрязнений, превышающих ПДК в стоках, очень большой (табл. 1). Данные предоставлены по наблюдениям за последние 3 года.

ММ |

|

|

час |

200 |

|

|

250 |

180 |

|

|

|

160 |

|

|

200 |

140 |

|

|

|

120 |

|

|

150 |

100 |

|

|

|

80 |

|

|

100 |

60 |

|

|

|

40 |

|

|

50 |

20 |

|

|

|

• О |

|

|

О |

max |

среда |

min |

продолжительность |

Рис. 1 Наибольшая, средняя, наименьшая суммы осадков (мм) и их продолжительность в пределах г. Пензы

|

|

|

|

Таблица 1 |

|

Объемы и состав поверхностных и дренажных сточных вод |

|

|

|||

|

на территории г. Пензы |

|

|

|

|

Показатели, мг/л |

Ливн. сток |

Талый сток |

Дренажный |

пдк |

|

|

Qлmax =3483-1621 л/с |

Qт=1619л/с |

сток |

л/с |

|

|

|

|

Qд=1326 |

|

|

Взвеш. в-ва |

50-1544 |

1500-3000 |

0-20 |

|

20 |

БПК5 |

5,2-316 |

50-170 |

|

|

6 |

Нефтепродукты |

0,125-47,5 |

0,5-1,7 |

- |

|

0,3 |

Азот аммонийный |

3,8-11,2 |

5,0-15,0 |

|

|

2 |

Фенолы |

0,004-0,047 |

|

- |

|

0,001 |

|

|

|

|

|

|

Сток ливневых и талых вод в р Сура приводит к ухудшению качества воды по большинству показателей. Так, в 1980 году качество воды находилось в пределах 1-2 класса (чистая вода) и лишь по некоторым веществам имелось превышение: нефтепродукты (4 класс - незначительно загрязненная), азот аммонийный (4 класс), нитриты (3 класс). В последние годы увеличилось содержание нефтепродуктов (5 класс - сильно загрязненная), цинка (6 класс - очень загрязненная), взвешенных веществ (3 класс).

Кроме того, такие вещества, как цинк, медь, фенолы в воде в 1980 г. не обнаруживались, а по последним данным они имеются, причем с превышением предельно-допустимых концентраций.

В третьей главе представлены расчетные схемы отведения дренажноливневого стока. При расчетах была произведена геоморфологическая, гидрологическая, гидрогеологическая, геолого-литологогическая оценка территории, анализ архитектурно-планировочной структуры, тип водного питания, граничные условия и фильтрационные нагрузки при инфильтрации и стороннем притоке.

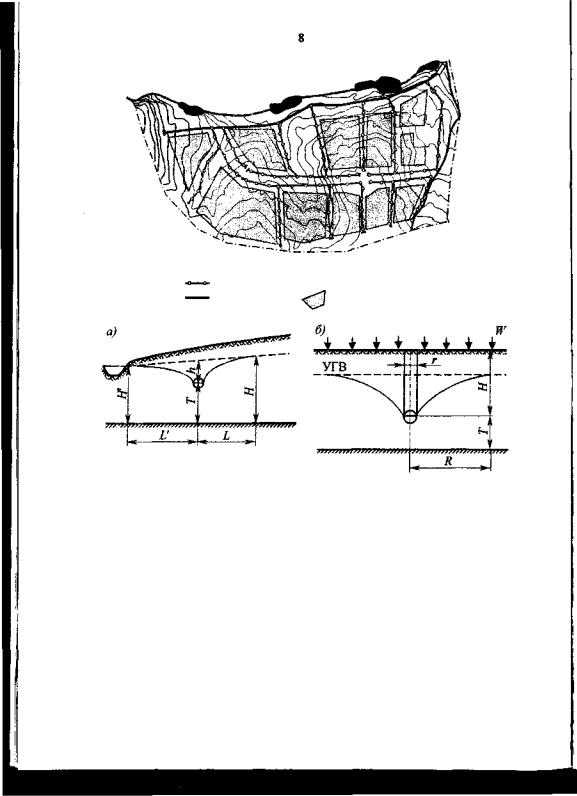

Для выбранного бассейна водоотведения, расположенного на территории района Арбеково (рис 2), наиболее оптимальной схемой является сочетание берегового несовершенного дренажа, выполняющего функции дренажноливневого коллектора и дрены, и несовершенного однолинейного дренажа, работающего как дрены-осушители и отводящие ливневые воды (рис. 3).

Расчет дренажно-ливневой системы проводился по зависимостям С.Ф.Аверьянова, А.В.Романова. М.В Молокова и В.Н.Шифрина. В результате расчета определялись:

• удельный и полный дебиты несовершенного берегового дренажа и системы однолинейных уличных дрен;

Рис. 2. Бассейн канализования - уличная дренажно-водоотводящая сеть;

- коллектор; - жилые кварталы

Рис. 3. Расчетные гидрогеологические схемы дренажей

а- несовершенный береговой дренаж;

б- несовершенный систематический дренаж

•расчетная интенсивность заданной обеспеченности q тр за любой интервал времени тили слой осадков Нтр ;

•максимальный расход ливневого стока (Qmax ливн ) при периоде однократного превышения р = 1 год,

•время концентрации стока и время добегания дождевых вод от места выпадения до расчетного сечения;

•максимальный расход талых вод(Qтал).

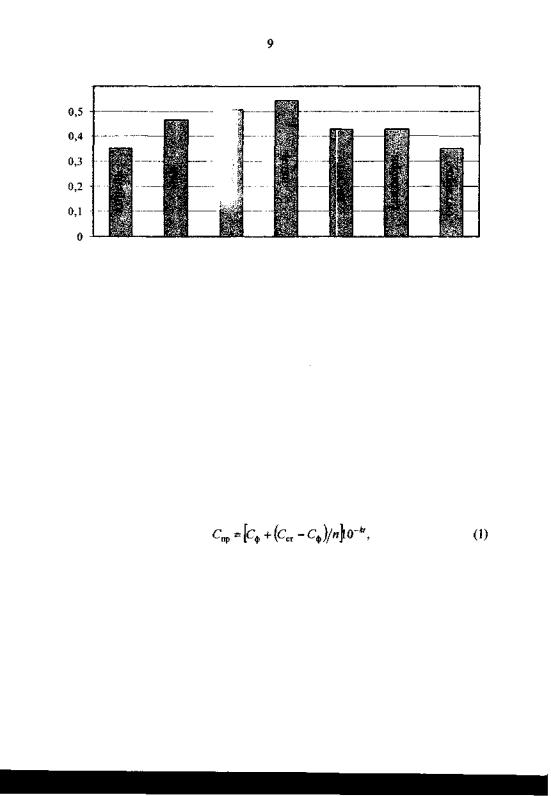

Расчет ливневого стока по месяцам (Qм ) производился по методу определения максимального стока. Относительный расход по месяцам приведен на рис. 4. Расчеты выполнены на ЭВМ.

Q M / Q max

Рис. 4. Относительные расходы ливневого стока по месяцам

Вчетвертой главе дается характеристика основных консервативных и неконсервативных загрязняющих веществ поверхностного стока на территории

г.Пензы. В работе анализируются те компоненты поверхностного стока, которые при смешении ливневых (талых) и дренажных вод превышают ПДК по

данным многолетних наблюдений - взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты, аммонийный азот, фенолы,

ВПЯТОЙ главе представлены результаты прогноза изменения качества и

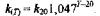

количества консервативных и неконсервативных загрязняющих веществ в системе (уличная дренажно-водоотводящая сеть - коллектор — резервуаротстойник), предназначенной для сбора и отведения дренажно-тало-ливневых сточных вод. Исследуемые в работе неконсервативные вещества претерпевают изменения в результате разбавления и биохимического окисления. Прогнозируемая концентрация с учетом разбавления и фонового загрязнения находится по формуле

где n - разбавление; Спр - прогнозируемая концентрация окисляемого вещества; Сф - концентрация того же вещества в дренажных водах; Сст - концентрация вещества в ливневых или талых водах; t — время от начала процесса биохимического окисления; k— коэффициент неконсервативности.

Из выражения (1) видно, что на скорость процесса самоочищения оказывают влияние свойства самих органических веществ, величина разбавления дренажными водами, продолжительность процесса.

В водоотводящей сети происходит смешение дренажных и ливневых или талых вод. Величина разбавления различна и зависит от расхода поверхностных вод (расход дренажных вод постоянен).

10

В пределах уличной водоотводящей сети разбавление изменяется неравномерно и определяется по формуле

(2)

где а - число дождеприемников, принявших ливневые (талые) стоки от начала уличной сети; Q1 ~ расход ливневых вод на 1 дождеприемник; qo - расход дренажных вод.

В пределах коллектора разбавление определяется по формуле

(3)

где b - число выпусков, принявших ливневые (талые) стоки от начала коллектора; Q2 — расход дренажно-ливневого стока на 1 выпуск.

В рассматриваемом бассейне разбавление п, в зависимости от величины расхода в пределах уличной сети, составляет 1,02-5,88, в пределах коллектора - 1,27-1,63

Константа скорости в процессе самоочищения характеризуется коэффициентoмнеконсервативности, зависящим от свойств загрязняющих веществ, гидродинамических характеристик движения воды и др.

Общий коэффициент неконсервативности определяется с учетом статической и динамической составляющих:

(4) При скоростях больше 0,2 м/с динамическая составляющая коэффициента

(4) При скоростях больше 0,2 м/с динамическая составляющая коэффициента

неконсервативности выражается по уравнению С.М.Драчева и В.Т.Каплина

(5)

где υ - скорость движения воды.

В условиях рассматриваемого бассейна скорость движения воды в пределах уличной сети и коллекторе достигает более 1 м/с, поэтому значение общего коэффициента неконсервативности принимается равным 10kст.

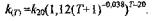

При прогнозе качества воды по неконсервативным веществам учитывалась температура воды для диапазона 5-300C, по формуле

(6) Для температуры 0-5°С пересчет производится по формуле

(6) Для температуры 0-5°С пересчет производится по формуле

(7) Значения коэффициента неконсервативности для неконсервативных ве-

(7) Значения коэффициента неконсервативности для неконсервативных ве-

ществ, в статических условиях при температуре 200 C, в работе принимались по данным ВНИИ ВОДГЕО и ПГАСА Используя выражения (6) и (7), рассчитаны значения коэффициента неконсервативности для необходимых температур. Прогноз качества дренажно-талых вод рассчитывался с использованием коэф-