- •3.1. Общие сведения о тарифной системе

- •3.1.1. Историко-правовая справка

- •3.1.2. Внутризаводские (внутрипроизводственные) тарифные системы

- •3.1.3. Основные компоненты организации оплаты труда

- •3.2. Развитие традиционной тарифной оплаты труда в условиях перехода к рынку

- •3.2.1. Критерии дифференциации оплаты труда и элементы тарифной системы

- •3.2.2. Построение дифференцированной тарифной оплаты труда рабочих и служащих

- •3.3. Совершенствование тарифной оплаты труда на основе Единой тарифной сетки

- •3.3.1. Единая тарифная сетка, действующая в бюджетной сфере

- •3.3.2. Совершенствование "заводских" тарифных систем оплаты труда на основе Единой тарифной сетки

- •3.3.3. Совершенствование тарифной оплаты труда на основе социального партнерства

- •Варианты единой тарифной сетки для дифференциации тарифных ставок и окладов по сложности труда квалификации рабочих и служащих

- •3.4. Порядок разработки внутризаводских (внутрипроизводственных) тарифных условий оплаты труда

- •I этап - определение размера минимальной ставки оплаты труда работников предприятия

- •II этап - выбор путей разработки тарифных условий оплаты труда работников предприятия

- •III этап - расчет тарифных условий оплаты труда работников предприятия

3.2. Развитие традиционной тарифной оплаты труда в условиях перехода к рынку

3.2.1. Критерии дифференциации оплаты труда и элементы тарифной системы

Тарифная система — это совокупность нормативов (установленных централизованно или в локальном порядке), обеспечивающих дифференцированную (т. е. различную) оплату труда работников в зависимости от следующих критериев:

• сложности выполняемой работы;

• условий труда;

• интенсивности труда;

• ответственности и значимости выполняемой работы;

• природно-климатических условий выполнения работы. Тарифная система как совокупность нормативов включает следующие элементы:

1) тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих;

2) тарифные ставки рабочих;

3) тарифные сетки рабочих;

4) квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и других служащих;

5) схемы должностных окладов руководителей, специалистов и других служащих;

6) доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам. Из приведенного перечня основных элементов тарифной системы видно, что в ней предусмотрена традиционная для нашей страны разработка раздельных условий оплаты труда для рабочих и для остальных категорий работников, условно называемых служащими. Причем последний по времени нормативный документ, регламентирующий ее содержание, был принят, как отмечалось в историко-правовой справке, еще в советский период (постановление № 1115). Кроме него раздельные условия оплаты труда рабочих и служащих предусмотрены в Кодексе законов о труде РФ -соответственно в статьях 80 и 81.

Статья 80. Оплата труда рабочих:

"При оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а также бестарифная система, если предприятие,

учреждение, организация сочтут такую систему наиболее целесообразной.

Вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, окладов, премий, иных поощрительных выплат, а также соотношение в их размерах между отдельными категориями персонала предприятия, учреждения, организации определяют самостоятельно и фиксируют их в коллективных договорах, иных локальных нормативных актах".

Статья 81. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих:

"Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится, как правило, на основе должностных окладов.

Должностные оклады устанавливаются администрацией предприятия, учреждения, организации в соответствии с должностью и квалификацией работника.

Предприятия, учреждения, организации могут устанавливать для руководителей, специалистов и служащих иной вид оплаты (в процентах от выручки, в долях от прибыли и другие)".

127

Ниже в п. 3.2.2 рассмотрено содержание основных элементов традиционного для отечественной практики и действующего в настоящее время с учетом произошедших изменений тарифного варианта организации оплаты труда. Следует особо подчеркнуть, что элементы тарифной системы могут быть использованы (и используются) и за рамками тарифной системы как составляющие других систем оплаты труда.

3.2.2. Построение дифференцированной тарифной оплаты труда рабочих и служащих

3.2.2.1. Тарифно-квалификационные справочники

1. Важнейшим нормативным актом в области тарификации является Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС).

ЕТКС — это систематизированный перечень работ и профессий рабочих, имеющихся в народном хозяйстве страны. ЕТКС включает несколько десятков выпусков по различным производствам и видам работ, причем первый выпуск содержит тарифно-квалификационные характеристики профессий, общие для всех отраслей народного хозяйства, остальные — для применения в конкретных отраслях. Утверждается ЕТКС в централизованном порядке и предназначен для:

• тарификации работ;

• тарификации рабочих;

• составления программ по подготовке и повышению квалификации рабочих.

128

Тарификация работ — это определение разряда работы и отнесение ее к соответствующей группе оплаты в зависимости от ее сложности, характера и условий труда, в которых она протекает, и особенностей данного производства.

Тарификация рабочих — это присвоение рабочим определенного тарифного (квалификационного) разряда, соответствующего имеющейся у них квалификации.

Исходя из степени сложности, точности и ответственности выполняемых работ, в тарифно-квалификационном справочнике все работы подразделяются на несколько групп сложности, каждой из которых присваивается определенный квалификационный разряд.

В большинстве отраслей все работы подразделены на 6 разрядов (от 1 до VI) — это так называемая единая шестиразрядная сетка. При этом простейшие работы относятся к разряду, а сложные — к более высоким.

Для ограниченного круга работ в машиностроении, добыче сырья для черной металлургии, основном производстве черной металлургии, некоторых работ в электроэнергетике применяются два дополнительных разряда тарификации - 7 и 8, к ним относятся работы высшей степени сложности. Например, в машиностроении по 8-разрядной сетке тарифицируются только отдельные профессии работ и рабочих, в частности: слесари-инструментальщики и станочники широкого профиля, занятые на универсальном оборудовании инструментальных и других цехов подготовки производства при изготовлении особо точных, ответственных и сложных пресс-форм, штампов, приспособлений, инструмента, приборов и оборудования; станочники на уникальном оборудовании, занятые изготовлением особо сложной продукции;

слесари-ремонтники, электромонтеры и наладчики, занятые ремонтом, наладкой и обслуживанием особо надежного и уникального оборудования.

В ЕТКС протарифицировано несколько тысяч профессий рабочих, по каждой профессии указано число разрядов и дана квалификационная характеристика, состоящая из трех разделов:

• характеристика работ;

• должен знать;

• примеры работ.

129

В первом разделе приводится характеристика работ, которые должен выполнять рабочий данной квалификации, указывается степень самостоятельности рабочего при выполнении работ, а также при наладке оборудования, выборе режимов его работы, при подготовке инструмента и т. д.

Во втором разделе указывается, что должен знать рабочий соответствующей профессии и квалификации о своем оборудовании, свойствах обрабатываемых материалов, технологии и последовательности процессов обработки, инструменте, рациональных режимах работы оборудования и т. д.

В третьем разделе приводятся типичные для каждого разряда примеры работ, что облегчает отнесение каждой работы к определенному разряду.

Основным условием для присвоения рабочему определенного тарифного разряда служит наличие у него профессиональных знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения работ, отнесенных к данному разряду. При этом рабочие высших разрядов должны уметь выполнять работы, тарифицируемые низшими разрядами по этой профессии.

2. В 1996 г. введен в действие Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) взамен Общесоюзного классификатора 1 86 016. ОКПДТР является частью Единой системы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики.

Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой численности рабочих и служащих, учета состава и распределением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда, с вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и другими вопросами на всех уровнях управления народным хозяйством в условиях автоматизированной обработки информации.

130

Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих.

ОКПДТР состоит из двух разделов:

• профессии рабочих;

• должности служащих.

Раздел "профессии рабочих" включает профессии рабочих в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономики.

Профессии рабочих в ОКПДТР расположены в следующей форме:

Информационный блок классификатора профессий рабочих содержит семь характеристик профессий рабочих по следующим признакам:

1) виды производств и работ в соответствии с выпусками ЕТКС;

2) тарифные разряды (с 1 по 8);

3) классы (категории) квалификации (1, 2, 3);

4) формы и системы оплаты труда:

131

• сдельная форма оплаты труда,

• система оплаты труда прямая,

• система оплаты труда премиальная,

• система оплаты труда прогрессивная,

• повременная форма оплаты труда,

• система оплаты труда простая,

• система оплаты труда премиальная;

5) условия труда (нормальные, тяжелые и вредные, особо тяжелые и особо вредные);

6) степень механизации труда:

• рабочие, выполняющие работу на автоматах, автоматизированных агрегатах, установках, аппаратах;

•рабочие, выполняющие работу при помощи машин и механизмов;

•рабочие, выполняющий работу вручную при машинах и механизмах;

•рабочие, выполняющие работу вручную не при машинах и механизмах;

•рабочие, выполняющие работу вручную по наладке и ремонту машин и механизмов;

7) производные профессии (старший, помощник). Информация по разделу "должности служащих" приведена в п. 3.2.2.4.

3.2.2.2. Тарифные ставки рабочих

1. Тарифные ставки рабочих — это выраженный в денежной форме абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий рабочих в единицу времени (час, день, месяц) за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей).

В зависимости от выбранной единицы времени тарифные ставки бывают:

• часовые (применяются, как правило, на работах, нормируемых путем установления норм времени);

• дневные (применяются на работах, нормирование которых производится по сменным нормам-выработки);

• месячные (оклады).

132

Устанавливаются тарифные ставки по каждому тарифно-квалификационному разряду. При этом за начало отсчета принимается ставка первого разряда как наиболее простого по содержанию труда, не требующего какой-либо квалификации работника. Размер тарифной ставки первого разряда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного Федеральным законом. В минимальный размер оплаты труда, согласно ст. 78 КЗоТ РФ, не включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты.

Размер заработной платы рабочих определяет именно тарифная ставка (у рабочих повременщиков — при определении размера оплаты за отработанное время, у рабочих-сдельщиков — при определении сдельных расценок).

Из перечисленных видов тарифных ставок особая роль в организации заработной платы рабочих принадлежит часовым тарифным ставкам, так как в соответствии с действующим законодательством определенные виды выплат (доплаты за сверхурочную работу, оплата за работу в вечернее и ночное время и др.) производятся на их основе. Поэтому при расчетах по заработной плате, где установлены дневные тарифные ставки, рассчитываются часовые ставки путем деления дневных на установленную продолжительность рабочего дня (в часах).

Для оплаты труда рабочих отдельных профессий применяются месячные тарифные ставки. Такой порядок распространяется в основном на рабочих, труд которых не оказывает непосредственного влияния на количественные результаты производства и которые находятся на повременной оплате труда. Причем для некоторых рабочих-повременщиков (уборщиков производственных помещений, весовщиков, лифтеров, кладовщиков и др.) взамен тарифных ставок устанавливают месячные оклады.

Для решения вопроса об оплате труда рабочих на основе системы окладов предприятия самостоятельно утверждают перечни профессий рабочих, труд которых подлежит оплате на основе окладов, с указанием их размеров. Такие перечни могут быть оформлены и в виде приложений к коллективному договору. При утверждении этих перечней может быть использован Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

133

Для расчета часовых тарифных ставок на основе месячных тарифных ставок предприятия используют методики, публикуемые Министерством труда и социального развития на очередной год. Так, в 1999 г. часовые тарифные ставки рассчитывались из установленных месячных тарифных ставок, исходя из нормы рабочего времени, определяемой на основе следующих разъяснении (от 24 ноября 1998 г. №45):

1) норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и в воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

• при 40-часовой рабочей неделе — 8 часов, в предпраздничные дни - 7 часов;

• при продолжительности рабочей недели менее 40 часов — количество часов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней; накануне праздничных дней в этом случае сокращение рабочего времени не производится (ст. 47 КЗоТ РФ).

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Пример. В январе 1999 г. при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями — 18 рабочих дней (в том числе один предпраздничный день 6 января) и 13 выходных дней с учетом одного дополнительного дня для отдыха 4 января в связи с совпадением праздничного нерабочего дня 2 января с выходным субботним днем. Норма рабочего времени в этом месяце составляет:

при 40-часовой рабочей неделе —143 часа

(8 час. * 18 дней - 1 час),

при 36-часовой рабочей неделе — 129,6 часа

(З6 час.: 5 дней * 18 дней),

при 30-часовой рабочей неделе — 108 часов

(30 час.: 5 дней * 18 дней),

при 24-часовой рабочей неделе — 86,4 часа

(24 час.: 5 дней • 18 дней).

В 1999 г. при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями - 251 рабочий день, в том числе 4 предпраздничных дня (6 января, 30 апреля, 11 июня, 31 декабря) и 114 выходных дней с учетом 7 дополнительных дней отдыха (4 января, 3, 4 и 10 мая, 14 июня, 8 ноября и 13 декабря) в связи с совпадением праздничных i нерабочих дней 2 января, 1,2и9мая, 12 июня, 7 ноября и 12 декабря с выходными днями.

134

Норма рабочего времени в 1999 г. составляет:

при 40-часовой рабочей неделе — 2004 часа

(8 час. * 247 дней + 7 час. * 4 дня),

при 36-часовой рабочей неделе — 1807,2 часа

(7,2 час. * 251 день),

при 30-часовой рабочей неделе — 1506 часов

(6 час. * 251 день),

при 24-часовой рабочей неделе—1204,8 часа

(4,8 час. * 251 день);

2) среднемесячное количество рабочих часов, применяемое при определении часовой тарифной ставки из установленной месячной тарифной ставки, составляет в 1999 г.:

при 40-часовой рабочей неделе — 167 часов

(2004 час.: 12 мес.),

при 36-часовой рабочей неделе — 150,6 часа

(1807,2 час.: 12 мес.),

при 30-часовой рабочей неделе — 125,5 часа

(1506 час.: 12 мес.),

при 24-часовой рабочей неделе — 100,4 часа

(1204,8 час.: 12 мес.).

На государственных и муниципальных унитарных предприятиях тарифные ставки используются как средство дифференциации и регулирования уровня оплаты труда рабочих в зависимости от значения отрасли, условий труда и его напряженности. Дифференциация тарифных условий по отраслям служит основным методом межотраслевого регулирования заработной платы.

На предприятиях других форм собственности величина тарифных ставок зависит прежде всего от финансового состояния предприятия и устанавливается индивидуально в соответствии с принятыми тарифами или контрактом.

Независимо от форм собственности и организационно-правовых форм предприятий на размер тарифных ставок влияет, как уже отмечалось, развитость системы социального партнерства, т. е. системы соглашений на федеральном, областном, отраслевом уровнях и на уровне самих предприятий (наличие коллективного договора).

135

2. Независимо от формы собственности предприятия и его организационно-правовой формы на размер оплаты труда рабочих могут влиять условия, в которых он протекает.

Условия труда — совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

Принято различать следующие условия труда (в соответствии с ОКПДТР):

• нормальные;

• тяжелые и вредные;

• особо тяжелые и особо вредные.

Постановлением Минтруда РФ "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда" от 14 марта 1997 г. № 12 (взамен соответствующего приказа Минтруда РСФСР от 8 января 1992 г. № 2) в целях организации работы по сертификации производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда на всех предприятиях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. I

Аттестация рабочих мест по условиям труда — система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, для подтверждения или отмены права предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда.

Ст. 82 КЗоТ РФ "Оплата труда, применяемого в особых условиях" гласит:

"На тяжелых работах, работах с вредными условиями труда и на работах в местностях с тяжелыми климатическими условиями устанавливается повышенная оплата труда".

2.1. Повышенная оплата труда за работу с тяжелыми и вредными условиями устанавливается, как правило, двумя путями:

• через увеличение размеров тарифных ставок (окладов);

• через введение доплат к тарифным ставкам (окладам).

136

1. Увеличение размеров тарифных ставок (окладов) может быть осуществлено с помощью коэффициентов, установленных по группам видов производств и работ и повышающих размер месячной тарифной ставки (оклада) 1-го разряда с учетом сложности и условий выполнения работы (см. Бюллетень Минтруда РФ, 1995, № 5). Таких групп пять. В зависимости от группы вида производства и работ установлены следующие коэффициенты:

группа I —2,1;

группа II — 1,7;

группа III — 1,5;

группа IV — 1,35;

группа V —1,2.

Для работников внебюджетной сферы указанные коэффициенты могут быть и повышены.

2. Введение доплат за условия труда было предусмотрено законодательством, действовавшим до начала экономических реформ, в следующих размерах:

• 4, 8, 12% тарифной ставки (оклада). - на работах с тяжелыми и вредными условиями труда;

• 16, 20, 24% тарифной ставки (оклада) — на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда. При этом предусматривалось, что конкретные размеры доплат должны определяться поданным аттестации рабочих мест. По Положению (1997 г.) о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда предусмотрено доплаты работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, производить в процентах к тарифной ставке, окладу. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты должны уменьшаться или отменяться полностью.

В ряде отраслей доплаты за неблагоприятные условия труда постановлением № 1115 не устанавливались, так как соответствующая компенсация была предусмотрена в самой тарифной ставке (угольная, химическая, нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия и др.).

137

В настоящее время размер доплат за указанные условия труда устанавливается предприятиями самостоятельно (на основании отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров), однако он не может быть ниже размеров, предусмотренных соответствующими решениями Правительства РФ или, по его поручению, другими органами.

Централизованное регулирование оплаты труда, протекающего в неблагоприятных условиях, предусмотрено только для работников бюджетной сферы. Оно включает установление:

• коэффициентов повышения размера месячной тарифной ставки (оклада) 1 -го разряда с учетом сложности и условий выполнения работ по группам видов производств и работ;

• перечней работ с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда (они утверждаются постановлениями Минтруда РФ по представлению соответствующих федеральных органов исполнительной власти);

• размеров повышения тарифных ставок (окладов) на работах с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.

По отдельным категориям работников бюджетной сферы оплата их труда, исходя из специфики условий труда, может регулироваться специальными актами — например, для работников здравоохранения и социальной защиты населения, работников медицинских научных учреждений, специалистов ветеринарной службы и др.

Решение вопросов тарифного регулирования оплаты труда с учетом условий труда на основе системы социального партнерства - см. в п. 3.3.3 данной главы.

2.2. На размер оплаты труда влияют также природно-климатические условия: дополнительные расходы и повышенные затраты, вызванные проживанием в местностях с тяжелыми климатическими условиями, должны быть компенсированы (ст. 82 КЗОТ РФ). Эта компенсация осуществляется через районный коэффициент, на который увеличивается заработная плата работников предприятий, организаций, расположенных в таких местностях. Размер коэффициента установлен в пределах от 1,1 до 2,0.

138

Более подробно особенности регулирования оплаты труда, применяемого в особых условиях, с помощью системы доплат и районных коэффициентов рассмотрены в п. 3.2.2.61.

3. В тарифных ставках в определенной мере традиционно учитывается также и интенсивность (напряженность) труда — тарифные ставки рабочих-сдельщиков выше тарифных ставок рабочих-повременщиков. Однако для отдельных видов производств необходима более глубокая дифференциация в оплате труда в зависимости от его интенсивности. Поэтому на предприятиях машиностроения и легкой промышленности для рабочих, занятых на конвейерах, поточных автоматических и автоматизированных линиях, в гибких автоматизированных производствах и т. п., постановлением № 1115 были введены специальные доплаты за интенсивность труда в размере до 12% тарифной ставки. При этом размер доплат за интенсивность и условия труда не должен был превышать в сумме 24% тарифной ставки.

Методы расчета размеров доплат за интенсивность труда в машиностроении и легкой промышленности различаются:

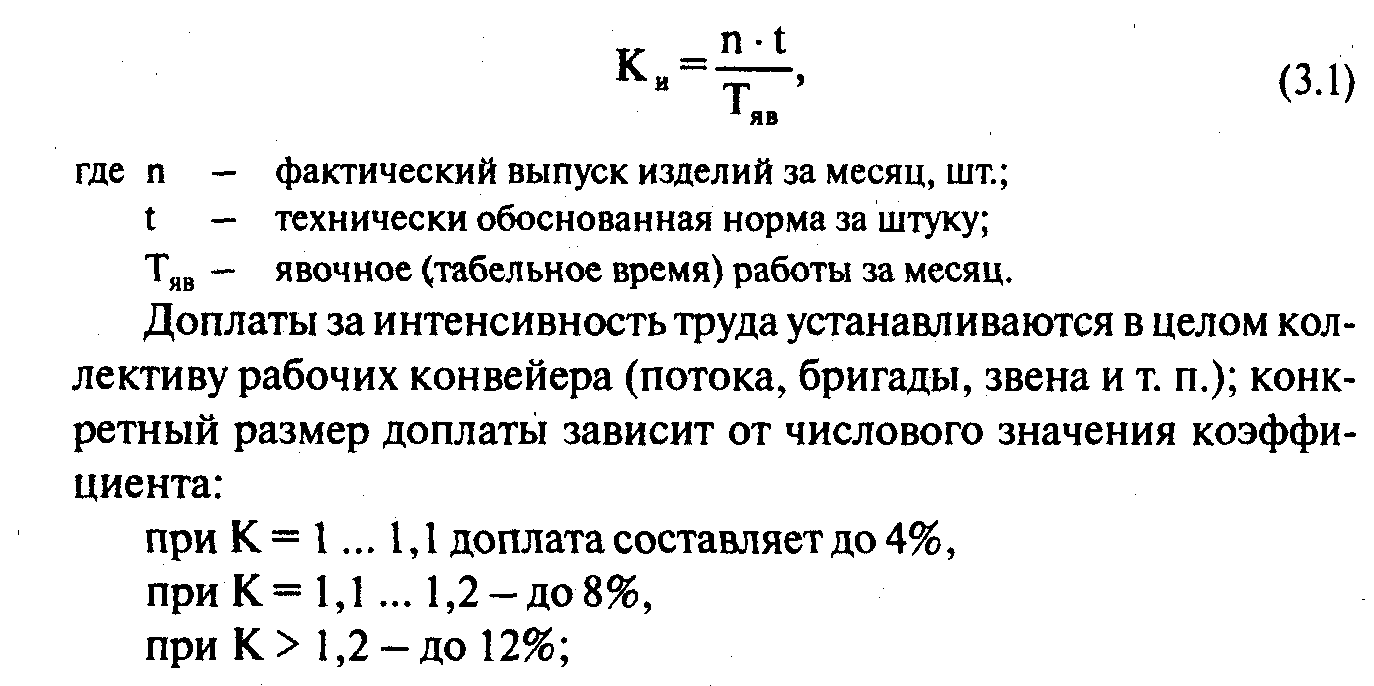

в легкой промышленности размеры доплат определяются в зависимости от коэффициента интенсивности труда при работе по технически обоснованным нормам. При этом коэффициент интенсивности труда (Ки ) рассчитывается по формуле

- в машиностроении предусмотрены более сложные методы расчета размера доплат за интенсивность труда — в зависимости от показателя занятости рабочего активным трудом (за время цикла, такта, смены и т. п.).

Оценка ведется относительно нормального значения этого показателя, утверждаемого для отдельных видов производств; размер доплаты тем выше, чем больше фактическая занятость рабочего активным трудом. Коэффициент занятости рабочего времени активным трудом (КЗ) рассчитывается по формулам:

Интенсивность (напряженность) труда может оцениваться в ходе проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

В настоящее время интенсивность труда и его характер, как и прежде, являются самостоятельными основаниями для дифференциации оплаты труда через тарифную систему. При этом конкретные размеры доплат за интенсивность труда предприятия устанавливают сами.

140

3.2.2.3. Тарифные сетки рабочих

Тарифная сетка — это совокупность квалификационных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых устанавливается непосредственная зависимость оплаты труда рабочих от их квалификации.

Тарифные разряды рассмотрены выше.

Тарифные коэффициенты показывают, во сколько раз тарифные ставки 2-го и последующих разрядов тарифной сетки выше ставки 1-го разряда. Тарифный коэффициент 1-го разряда всегда равен единице. Путем деления тарифной ставки каждого разряда на тарифную ставку 1 -го разряда можно определить тарифные коэффициенты, соответствующие каждому разряду.

Пример шестиразрядной тарифной сетки (лежащей в основе дифференциации второй группы тарифных ставок для сдельщиков) приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

6-разрядная тарифная сетка

-

Тарифные разряды

I

II

III

IV

V

VI

Тарифные коэффициенты

1,000

1,083

1,200

1,350

1,533

1,783

Абсолютное возрастание тарифных коэффициентов

-

0,083

0,117

0,150

0,183

0,250

Относительное возрастание тарифных коэффициентов, %

-

8,3

10,8

12,5

13,5

16,3

Величины абсолютного и относительного возрастания тарифных коэффициентов приводятся в тарифной сетке в целях анализа ее внутренней структуры. При этом относительное возрастание каждого последующего тарифного коэффициента по сравнению с предыдущим показывает, на сколько процентов уровень оплаты работ (рабочих) данного разряда превышает уровень оплаты работ (рабочих) предшествующего разряда. Величина абсолютного и относительного возрастания тарифных коэффициентов имеет важное значение для обеспечения правильной дифференциации оплаты труда рабочих в зависимости от тарифно-квалификационного разряда выполняемых ими работ. Степень возрастания тарифных коэффициентов должна соответствовать степени повышения квалификационного уровня рабочих, отнесенных к вышестоящему разряду.

141

Соотношение между тарифными коэффициентами, соответствующими крайним разрядам тарифной сетки, принято называть диапазоном тарифной сетки. В приведенном в табл. 3.1 примере диапазон составляет 1,783 (~ 1,8). В 8-разрядной тарифной сетке соотношение между ставками низшего и высшего разрядов составляет 1:2 (табл. 3.2); по отраслям промышленности оно колеблется:

например в энергетике и в черной металлургии диапазон тарифных сеток составляет соответственно 1,9 и 2,3 (этот уровень был установлен постановлением № 1115).

Таблица 3.2

8-разрядная тарифная сетка

-

Тарифные разряды

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Тарифные коэффициенты

1,000

1,088

1,204

1,350

1,531

1,800

1,892

2,000

Абсолютное возрастание тарифных коэффициентов

0,088

0,116

0,146

0,181

0,269

0,092

0,108

Относительное возрастание тарифных коэффициентов, %

8,8

10,7

12,1

13,4

17,6

5,1

5,7

Применение тарифных ставок с увеличенным диапазоном позволяет усилить заинтересованность рабочих в повышении квалификации, выполнении сложных и ответственных работ при переходе на более высокие тарифные разряды на основе прогрессивного нарастания размера тарифных ставок. Так, в приведенных в табл. 3.1 и 3.2 тарифных сетках абсолютное и относительное возрастание тарифных коэффициентов (в пределах шести разрядов) для высших разрядов заметно больше, чем для низших.

142

При разработке внутрипроизводственных (внутризаводских) условий оплаты труда в условиях перехода на рыночные отношения предприятия вправе сохранять ранее действовавшие межразрядные соотношения тарифных ставок в 6- и 8-разрядной тарифных сетках. Порядок разработки внутризаводских тарифных условий оплаты труда на основе ранее действовавшего раздельного варианта оплаты труда рабочих и остальных категорий работников изложен в п. 3.4 данной главы.

3.2.2.4. Квалификационные справочники должностей

руководителей, специалистов и других служащих

1. Квалификационный справочник, должностей руководителей, специалистов и других служащих (далее по тексту — Квалификационный справочник; Справочник) — это нормативный документ, разработанный Институтом труда и утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 [11]. Рекомендован для применения на предприятиях различных отраслей экономики независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в целях обеспечения правильного подбора, расстановки и использования кадров.

Квалификационный справочник призван обеспечить рациональное разделение труда, создать действенный механизм разграничения функций, полномочий и ответственности на основе четкой регламентации трудовой деятельности работников в современных условиях. По сравнению с предыдущим выпуском (в СССР) данный Справочник содержит новые квалификационные характеристики должностей служащих, связанных с развитием рыночных отношений, среди них аудитора, аукциониста, брокера, дилера, менеджера, оценщика, специалиста по маркетингу и др.

Особого внимания заслуживает характеристика должности менеджера. В странах с высокоразвитой рыночной экономикой менеджерами называют профессиональных управляющих, имеющих специальное образование, часто полученное в дополнение к инженерному, юридическому, экономическому образованию. Менеджеры осуществляют квалифицированное управление деятельностью предприятия (высшее звено), его структурных подразделений (среднее звено) или обеспечивают выполнение определенной деятельности в сфере бизнеса (низовое звено).

143

Таким образом, разница между уровнями менеджмента заключается в масштабе, пределах полномочий, ответственности, степени детализации выполняемых функций. В этой связи в Справочнике приводятся должностные характеристики менеджера (низового уровня без функциональной специализации), а также менеджера по персоналу и менеджера по рекламе. Эти работники наиболее востребованы в настоящее время, и их должностные характеристики рассматриваются как базовые, на основе которых при необходимости могут быть разработаны квалификационные характеристики или должностные инструкции для менеджеров других конкретных наименований.

Как видно из названия, в основу построения Квалификационного справочника положен должностной принцип, т. е. требования к квалификации работников определяются их должностными обязанностями, которые, в свою очередь, обуславливают наименование должностей.

Справочник разработан в соответствии с принятой классификацией служащих на три категории:

• руководителей,

• специалистов,

• других служащих (технических специалистов). При этом отнесение служащих к той или иной категории осуществляется в зависимости от характера преимущественно выполняемых работ, составляющих содержание труда работника (организационно-административные, аналитико-конструктивные, информационно-технические).

Наименования должностей служащих, квалификационные характеристики которых включены в Справочник, установлены в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК-016-94 (ОКПДТР), введенным в действие с 1 января 1996 г.

Квалификационный справочник содержит два раздела:

1 раздел — общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях (прежде всего производственных отраслей экономики, в том числе находящихся на бюджетном финансировании);

144

II раздел - квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях, а также редакционно-издательских подразделениях.

Квалификационные характеристики каждой должности имеют три раздела:

• должностные обязанности;

• должен знать;

• требования к квалификации.

В разделе "Должностные обязанности" установлены трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, занимающему данную должность с учетом технологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию служащих.

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, методик и средств, которые работник должен применять при выполнении должностных обязанностей.

В разделе "Требования к квалификации" определены уровень профессиональной подготовки работника, необходимый для выполнения предусмотренных должностных обязанностей, и требования к стажу работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки приведены в соответствии с Законом РФ "Об образовании" от 10.07.92 г.: № 3266-1 с последующими изменениями и дополнениями.

В характеристиках должностей специалистов предусматривается в пределах одной и той же должности без изменения ее наименования внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда, как, например, у должности "экономист по труду":

экономист по труду I категории;

экономист по труду II категории;

экономист по труду.

145

При этом квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются руководителем предприятия.

Квалификационные характеристики производных должностей' (старших и ведущих специалистов, а также заместителей руководителей подразделений) не включены в Справочник, так как они определяются на основе характеристик соответствующих базовых должностей. Справочник содержит рекомендации для правильного решения этого вопроса.

На основе Квалификационного справочника на предприятиях:

1) разрабатываются должностные инструкции, в которых закрепляются права, обязанности и ответственность исполнителя;

2) составляются положения о структурных подразделениях;

3) осуществляется подбор и расстановка кадров;

4) ведется контроль за правильностью использования работников в соответствии со специальностью и квалификацией;

5) производится аттестация руководителей и специалистов.

2. В п. 3.2.2.1 была дана общая информация о новом Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Там же в числе объектов классификации ОКПДТР названы должности служащих, которым отведен второй раздел классификатора.

Второй раздел — должности служащих - разработан на основе Единой номенклатуры должностей служащих. Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наименования должностей, применяемых в экономике. При этом наименования должностей государственных служащих приведены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации "О государственных должностях в Российской Федерации" № 32 и "О реестре государственных должностей федеральных государственных служащих" №33 от 11 января 1995г.

Должности служащих в ОКПДТР расположены в следующей форме.

146

Должности служащих

(извлечение)

-

Код

К4

Наименование должности

Код категории

Код по ОКЗ

20001

7

Агент

3

3429

20407

5

Ведущий специалист в аппарате Верховного суда Российской Федерации

2

1120

20557

6

Генеральный директор объединения

1

1210

20336

9

Бухгалтер

2

2411

22509

0

Инженер-механик

2

2145

26997

7

Техник

2

3119

26904

6

Табельщик

3

4121

Информационный блок классификатора должностей служащих содержит три характеристики должностей служащих по следующим признакам:

1) категория должностей;

2) производные должности;

3) категории (классы) квалификации, которые представлены ниже.

147

3. Содержание и применение сборника тарифно-квалификационных характеристик общеотраслевых профессий служащих и общеотраслевых профессий рабочих предприятий, находящихся на бюджетном финансировании, рассмотрены в п. 3.3.1 данной главы.

4. Со структурой и содержанием положений об отделах и службах предприятий различных организационно-правовых форм, а также должностных инструкций работников можно ознакомиться в книге «Предприятие: стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции»

3.2.2.5. Схемы должностных окладов руководителей,

специалистов и других служащих. Штатное расписание

1. В п. 3.2.1 отмечалось, что оплата труда руководителей, специалистов и других служащих, согласно ст. 81 КЗоТ РФ, производится, как правило, на основе должностных окладов.

Должностной оклад. Схема должностных окладов:

историко-прааовая справка

Должностной оклад — при социалистическом способе производства — это ежемесячный размер оплаты труда работников, устанавливаемый в централизованном порядке и зависящий от занимаемой должности, квалификации (образования и стажа), особенностей отрасли, результативности труда и деловых качеств работника.

Труд руководителей, специалистов и служащих оплачивался на основе централизованно устанавливаемых схем должностных окладов.

В схеме должностных окладов содержался перечень (номенклатура) должностей и размеры месячных окладов по каждой должности.

По оплате труда руководящих работников предприятия были разделены на группы. При этом с увеличением группы должностные оклады снижались. В основе отнесения предприятий к группам лежали показатели, утверждаемые Госкомтрудом СССР и ВЦСПС.

В отраслевых схемах должностных окладов для групп должностей, как правило, предусматривались минимальные и максимальные оклады ("вилка" окладов). Это давало возможность устанавливать оклады конкретным работникам с учетом их подготовки, практических навыков, деловых качеств, инициативы, учитывать объем выполняемых работ. Для отдельных категорий работников схемы предусматривали фиксированные значения окладов.

148

В ряде отраслей промышленности для специалистов и служащих, занятых непосредственно на горячих работах и работах с вредными и особо вредными условиями труда, устанавливались повышенные должностные оклады.

В настоящее время централизованный порядок установления схем должностных окладов руководителей, специалистов и служащих отменен, но схема должностных окладов предприятия должна быть разработана (см. дальше пункт "Штатное расписание").

В связи с тем что при переходе на рыночные отношения большинство предприятий при организации оплаты труда руководителей, специалистов и служащих отталкивались от последней общесоюзной реформы оплаты труда (базирующейся на постановлении № 1115), корректируя ее на новые условия, ниже даются пояснения некоторых ее положений в части, касающейся вышеуказанных категорий работников:

1) для руководителей предприятий схемы должностных окладов были утверждены по отраслям народного хозяйства. В отраслевых схемах по каждой должности руководителя (за исключением генерального директора и главного инженера) было установлено несколько "вилок" окладов в зависимости от группы предприятия по оплате труда. Количество групп было, как правило, от трех до пяти.

Показатели, в соответствии с которыми предприятия были отнесены к той или иной группе по оплате труда руководителя, определялись спецификой отрасли, но, как правило, в основу группировки был положен показатель объема производства продукции (считалось, что он в определенной мере характеризует сложность и объем работы руководителя);

2) размеры окладов линейных руководителей (начальников цехов и участков, мастеров, старших мастеров) также определялись группой, но не предприятия, а той, к которой отнесен цех или участок. При этом для цехов министерствами были разработаны отраслевые показатели для отнесения их руководителей к группам ho оплате труда. На основе этих показателей руководитель пред приятия по согласованию с профкомом устанавливал на своем предприятии конкретные группы для оплаты труда руководителей цехов, а по остальным подразделениям (например, участкам) показатели для отнесения к группам по оплате труда их руководителей разрабатывались непосредственно на предприятиях. В настоящее время в целях создания более благоприятных условий для становления рынка система дифференциации предприятий и производств по оплате труда руководителей, специалистов и служащих, как отмечалось выше, отменена.

Для оплаты труда мастеров имеет значение классность. За присвоение им (по результатам очередной аттестации) званий "Мастер II класса" и "Мастер I класса" предусматривалось повышение оклада соответственно на 10 и 20%. За ухудшение показателей работы мастер мог быть понижен в звании или лишен его по результатам аттестации. Эта мера не потеряла своей актуальности и в настоящее время;

3) должностные оклады для главных бухгалтеров в отраслевых схемах должностных окладов предусмотрены не были, так как считалось, что по уровню оплаты они должны быть приравнены к заместителям директора. Это означало, что их оклады устанавливались на 10 — 30% ниже оклада директора. В свою очередь, оклады заместителям главных бухгалтеров должны были устанавливаться на 10 — 30% ниже оклада главного бухгалтера. В настоящее время на многих предприятиях указанные соотношения в размерах оплаты различных категорий руководителей сохранились;

4) размеры оплаты труда специалистов также не зависели от того, к какой группе по оплате труда относилось предприятие. Для них было введено квалификационное категорирование, по соответствующим категориям были установлены различные "вилки" окладов. Т. е. был изменен сам подход к профессиональному продвижению специалистов. Появилась возможность каждому специалисту повышать уровень оклада при работе в одной и той же должности (на одном и том же рабочем месте) в пределах существующих различий между минимальным и максимальным окладом по этой должности.

Квалификационная категория отражает степень фактической квалификации специалиста, его деловые качества, умение само самостоятельно и творчески выполнять порученную работу; квалификационная категория присваивается каждому специалисту персонально.

2. В соответствии с частью 2 ст. 81 КЗоТ РФ должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих устанавливаются администрацией предприятия. При этом теперь не требуется соблюдать ранее действовавшие правила, касавшиеся средних размеров окладов по штатному расписанию с учетом соотношения численности работников различных категорий. Условие о размере должностного оклада (либо ином виде оплаты труда - часть 3 ст. 81) относится к числу необходимых и устанавливается по соглашению сторон при заключении трудового договора (контракта).

Однако на нынешнем этапе переходного периода имеются отличительные особенности в организации оплаты труда:

1) руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов),

2) руководителей, специалистов и других служащих, занятых в бюджетной сфере и находящихся на бюджетном финансировании. Причем этих работников можно отнести к двум категориям:

• к первой категории относятся работники, оплата труда которых регулируется на основе Единой тарифной сетки (ETC),

• ко второй — работники, оплата труда которых регулируется специальными актами (в учебном пособии не рассматриваются).

Ниже рассматриваются особенности организации оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними контрактов. Организация оплаты труда работников первой категории, занятых в бюджетной сфере (регулируется на основе ETC), рассматривается в п. 3.3.1. Существующие в настоящее время "иные виды оплаты труда" руководителей, специалистов и других служащих (в процентах от выручки, в долях от прибыли и другие) рассматриваются в главе 4.

Особенности оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)

В целях упорядочения оплаты труда руководителей государственных предприятий Правительство РФ постановлением от 21 марта 1994 г. № 210 утвердило Положение об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов), далее именуемое Положением.

В соответствии с Положением оплата труда руководителей государственных предприятий состоит из должностного оклада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом должностные оклады устанавливаются в зависимости от величины тарифной ставки 1-го разряда рабочего основной профессии, определенной коллективным договором на данном предприятии, исходя из следующих показателей:

Размер должностного оклада в указанных пределах устанавливается с учетом сложности управления предприятием, его технической оснащенности и объемов производства продукции.

Должностной оклад руководителя повышается одновременно с увеличением тарифных ставок работников данного предприятия путем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор (контракт).

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия выплачивается за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия за вычетом средств, направленных на потребление. Размер вознаграждения устанавливается по нормативу, определяемому как отношение 12 месячных должностных окладов к сумме указанной прибыли за предшествующий календарный год.

Оплата труда руководителя государственного предприятия (размер должностного оклада и размер отчислений от прибыли на вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности) определяется органом исполнительной власти, на который возложена координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях и осуществление полномочий собственника имущества, или уполномоченным им органом, имеющим право заключать трудовой договор (контракт) с руководителем государственного предприятия.

Периодичность выплаты вознаграждения определяется предприятием самостоятельно.

В разъяснении Министерства труда по поводу порядка применения данного Положения (Письмо от 28 апреля 1994 г. № 727-РБ) уточняется, что оно обязательно для применения на государственных предприятиях производственных и непроизводственных отраслей, а также в акционерных обществах, в которых пакет акций, находящийся в государственной собственности, обеспечивает более 50% голосов на собрании акционеров. В акционерных обществах, где в государственной собственности находится пакет акций, обеспечивающий менее 50% голосов на собрании акционеров, условия оплаты труда, предусмотренные Положением, могут быть установлены для генерального (исполнительного) директора решением Совета директоров или собранием акционеров по предложению представителя органа исполнительной власти в акционерном обществе. Положение не распространяется на руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, и оплата труда работников которых производится по Единой тарифной сетке.

3. Штатное расписание. В условиях переходной экономики, когда руководители предприятий стали заключать с административно-управленческим персоналом (АУП) контракты, в которых оговариваются и индивидуальные условия оплаты труда, встал вопрос о целесообразности составления на предприятиях штатных расписаний.

Ответ на этот вопрос вытекает из самой сути и назначения штатного расписания — оно никогда не было документом, используемым только для определения уровня оплаты труда. Это лишь одна из его функций, среди которых:

• фиксирование структуры управления предприятием;

• нормирование численности работников в профессионально-квалификационном разрезе;

• регулирование соотношения ведущих, старших и рядовых специалистов;

• контроль за соблюдением общего уровня административно-управленческих расходов.

Все эти функции штатного расписания в условиях перехода к рынку не только остались, но и усиливаются. Какой бы самостоятельностью ни обладало предприятие, его руководитель, всегда есть необходимость в сопоставлении фактических и нормируемых затрат труда управленческого аппарата как в профессионально-должностном разрезе, так и в разрезе отдельных функций управления. Работники также имеют право сравнить свою фактическую и нормированную загрузку.

Например, если штатным расписанием в подразделении предусмотрено шесть человек, а работают всего четверо, то у них, естественно, может возникнуть желание потребовать от руководства предприятия соответствующего повышения заработной платы за увеличение объема работ. Если же объем работы каждого из них не изменился, а две вакансии не заполнены, возникает резонный вопрос: а как это сказывается на результатах работы предприятия?

В рыночной экономике штатное расписание как нормативный документ необходимо также и для нормального выполнения профсоюзом своей защитной функции. Дело в том, что согласно действующему законодательству индивидуальные условия оплаты труда по контракту с работниками не должны быть хуже условий, предусмотренных коллективным договором. Поэтому в штатном расписании должна фиксироваться та величина оплаты, ниже которой по контракту она быть не может.

Форма штатного расписания, по рекомендации Института труда, может выглядеть следующим образом:

-

Наименование подразделения

Число работников

Минимальный оклад по схеме предприятия, руб.

Максимальный оклад, руб.

Установленный оклад, руб.

1. Дирекция предприятия:

зам. директора по экономике

1

2550

3000

по контракту

секретарь зам. директора

1

1390

1700

1700

3.2.2.6. Доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам

Общие положения

Доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам являются одним из элементов тарифного регулирования оплаты труда.

Число доплат и надбавок, применяемых в народном хозяйстве Российской Федерации, очень велико — более 50 наименований.

До перехода к рыночной экономике все доплаты и надбавки устанавливались в централизованном порядке. При этом часть из них определялась Кодексом законов о труде РФ, а часть, и довольно значительная, была введена специальными постановлениями правительства СССР, среди которых упоминавшиеся ранее постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. №1115.

Наличие широкого перечня регулируемых государством доплат и надбавок к тарифным ставкам и окладам было совершенно естественно в условиях общенародной собственности, так как и средства производства, и произведенный продукт принадлежали государству, а заработная плата и компенсации выплачивались из общенародного фонда потребления.

В условиях многообразия форм собственности заработная плата со всеми компенсациями и гарантиями выплачивается работодателем. Поэтому с переходом к рыночной экономике принципиально изменилась роль центральных органов власти в регулировании доплат и надбавок:

во-первых, отпала необходимость контролировать все аспекты трудовой деятельности и регулировать столь большой перечень доплат и надбавок. Эти функции должны теперь выполняться профсоюзами в ходе переговоров с работодателями и при заключении коллективных договоров на уровне отрасли, территории или предприятия;

во-вторых, в современных условиях, когда государство берет на себя заботу лишь об определенных видах гарантий и компенсаций, оно устанавливает их обязанность в качестве минимально необходимых (см. КЗоТ РФ). Это дает работникам возможность в ходе переговоров с работодателями добиваться более высоких гарантий по мере роста эффективности их деятельности.

Именно такой подход к регулированию доплат и надбавок и был определен в постановлении Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 5 "О порядке введения минимального размера оплаты труда в РСФСР" (п. 5):

"Установить, что размеры компенсационных доплат (за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу в вечернее и ночное время и т. д.) определяются предприятиями самостоятельно, но не ниже размеров, установленных соответствующими решениями Правительства РСФСР или других органов по его поручению.

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, работу с меньшей численностью, премии, вознаграждения и т. д.) определяются предприятиями самостоятельно и производятся в пределах имеющихся средств. Размеры и условия их выплаты определяются в коллективных договорах".

Из сказанного выше видно, что все доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам подразделяются на две группы:

• компенсационные выплаты;

• стимулирующие выплаты.

Развернутый (но не исчерпывающий) перечень доплат и надбавок, входящих в ту или иную группу, приведен в Инструкции о составе фонда заработной платы и выплат социального характера от 10 июля 1995 г. № 89. Так, Инструкция предусматривает, что в состав компенсационных выплат, связанных с режимом работы и условиями труда, включаются:

1) выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда: по районным коэффициентам; коэффициентам за работу в пустынных, безводных местностях и в высокогорных районах; процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;

2) доплаты за работу во вредных и опасных условиях и на тяжелых работах;

3) доплаты за работу в ночное время;

4) оплата работы в выходные и праздничные дни;

5) оплата сверхурочной работы;

6) оплата работникам за дни отдыха (отгулы), предоставленные в связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ, при суммированном учете рабочего времени и в других случаях, предусмотренных законодательством;

7) доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения в шахте (руднике)

от ствола к месту работы и обратно.

Что касается перечня стимулирующих доплат и надбавок, то Инструкция называет лишь некоторые из них:

• за профессиональное мастерство;

• за совмещение профессий и должностей;

• за допуск к государственной тайне и т.п. На практике в число наиболее широко применяемых и значимых стимулирующих доплат и надбавок входят следующие:

• за совмещение профессий (должностей);

• за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;

• за выполнение обязанностей отсутствующего работника;

• рабочим за профессиональное мастерство;

• специалистам за высокие достижения в труде и высокий уровень квалификации;

• за обеспечение значительного удельного веса продукции, соответствующей мировым достижениям, существенное расширение экспорта продукции и повышение технического уровня производства;

• бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденных от основной работы;

• за заведование хозяйством;

• за выполнение обязанностей мастера учебных мастерских;

• за руководство подсобным сельским хозяйством;

• за ведение делопроизводства и бухгалтерского учета;

• за каждый метр проходки для рабочих буровых бригад, занятых при бурении скважин с неизученным резервом, на повременной оплате труда;

• за обслуживание вычислительной техники и др.

157

Особо следует выделить надбавку за стаж. Ежегодная надбавка за стаж (чаще называется тринадцатой зарплатой) рассматривается как дополнительное вознаграждение работников по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом ее размер, как правило, зависит от:

а) финансового положения предприятия;

б) реального вклада работника в конечные результаты деятельности предприятия;

и он, во-первых, не должен быть очень низким, чтобы не остаться незамеченным, и, во-вторых, по мнению специалистов, нерационально устанавливать его слишком высоким (более 10% в год от должностного оклада работника), ибо это может уменьшить стимулирующий потенциал основной зарплаты.

К числу показателей, достигнутых работниками (к примеру, руководителями ОАО "Юниверс-Холдинг") и характеризующих их реальный вклад в результаты деятельности предприятия, могут относиться:

• выполнение договорных обязательств (базовый должностной оклад - БДО - увеличивается на 20%);

• обеспечение рентабельности выполненных договоров и всей финансово-хозяйственной деятельности (БДО увеличивается на 30%).

Наряду с этими так называемыми позитивными показателями учитываются и негативные:

• невыполнение отдельных договорных обязательств по вине руководства организации (БДО снижается на 20%);

• сокращение объемов договорных работ (БДО снижается на 20%);

• допущение случаев социальных потрясений и конфликтов в коллективе (забастовок, невыплат зарплаты и т. п.), а также нарушение дисциплинарного порядка (прогулов, опозданий и т. д.) (БДО снижается на 10%) [22].

Необходимо также обратить внимание на то, что дополнительным вознаграждением целесообразно поощрять, как показывает отечественный и зарубежный опыт, за стаж не более пяти лет, так как считается, что этого срока вполне достаточно, чтобы человек полностью раскрылся (и в интеллектуальном плане, и с точки зрения работоспособности, перспектив роста и др.), и чтобы эта надбавка из мотива производительного труда не превратилась в антистимул.

158

Надбавки за стаж работы должны помогать руководству предприятия решать стратегические задачи через повышение профессионализма персонала.

Особенности применения некоторых видов доплат и надбавок в условиях перехода к рынку

Ниже рассмотрены особенности применения в условиях переходного периода следующих доплат и надбавок:

• стимулирующих выплат;

• компенсационных выплат, связанных:

с особым характером выполняемой работы,

с работой в неблагоприятных условиях труда,

с работой в местностях с тяжелыми климатическими условиями,

с работой в ночное время.

1. Если рассматривать стимулирующие доплаты и надбавки с точки зрения целесообразности их регулирования на различных уровнях (государство, отрасль, предприятие) в современных условиях, то необходимо отметить следующее.

Специфическая особенность стимулирующих выплат состоит в том, что они компенсируют дополнительную нагрузку работника в течение рабочего дня. Причем в зависимости от реальной загруженности работника по его основной работе дополнительная загрузка может значительно колебаться. Например, функции отсутствующего работника можно распределить между двумя, а можно—и между тремя и более работниками. Размеры доплат могут составлять и 10, и 20, и 50, и даже 100% тарифной ставки (оклада) замещаемого работника. Т. е. определить загрузку и размер доплаты можно только в конкретных организационных условиях выполнения работ. Такой подход применим почти ко всем видам перечисленных ранее стимулирующих доплат и надбавок. Поэтому вмешательство государства в их регулирование, даже на уровне минимально необходимых гарантий, по мнению специалистов Института труда Минтруда РФ [62], совершенно нецелесообразно и экономически неоправданно. Эти вопросы должны решаться в ходе коллективных переговоров работников и работодателей на уровне предприятия. Причем применение каждой стимулирующей доплаты на предприятии целесообразно регулировать специальным положением.

159

2. Особого рассмотрения в период перехода к рынку требуют компенсационные выплаты и, в частности, те из них, которые связаны с особым характером выполняемой работы (сезонностью, отдаленностью, неопределенностью объема работ и т. п.).

Исторически сложилось, что в эту группу входят, в частности, следующие доплаты и надбавки:

• за многосменный режим работы;

• за работу по графику с разделением дня на части с перерывами не менее двух часов;

• за работу в воскресные дни, являющиеся рабочими днями по графику;

• за работу в условиях ненормированного рабочего дня (в случаях, предусмотренных законодательством);

• водителям, работающим на легковых автомобилях (кроме автомобиля "такси") за ненормированный рабочий день, а также водителям, работающим на других автомобилях в экспедициях и изыскательских партиях, занятых на геологоразведочных, топографических и изыскательских работах в кочевых условиях;

• за дни отдыха (отгулов), предоставляемые в связи с работой сверх нормальной продолжительности при вахтовом методе организации работ, при суммированном учете рабочего времени и в других случаях, предусмотренных законодательством;

• рабочим комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах, ответственным за техническое состояние закрепленных за бригадой погрузочно-разгрузочных машин и механизмов;

• надбавка к заработной плате, связанная с разъездным характером работы;

• работникам, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное время их передвижения от ствола к месту работы и обратно;

• за часы переработки сверх нормального рабочего времени плавающему составу судов рыбной промышленности, а также буксирных, транспортных и служебно-вспомогательных судов;

• рабочим прибрежного лова рыбы и прудовых рыбоводных хозяйств;

• надбавка к заработной плате работникам кочевых, геологоразведочных, топографо- геодезических работ, гидрометеорологической службы и др., ежедневно выезжающим на объекты или участки, расположенные на значительном расстоянии от места базирования организаций;

• за обслуживание животных на отгонных пастбищах и др. Перечисленные виды компенсационных доплат и надбавок сформировались в социалистический период и по существу были вызваны тем, что предприятия или целые отрасли в целях закрепления или привлечения кадров стремились материально заинтересовать своих работников. В качестве наиболее показательных примеров в этом отношении в Рекомендациях Института труда приведены следующие:

1) доплаты за дни отдыха (отгулы), предоставляемые в связи с работой сверх нормальной продолжительности при вахтовом методе организации труда: работники, отработавшие вахту, получают за дни работы в полной мере, а предоставляемые им дни отдыха являются уже компенсацией за те дни, когда они работали. Доплаты же, получаемые за дни отдыха, по существу являются льготой, а не компенсацией и были "вырваны" предприимчивыми работниками у государства;

2) примером несколько иного рода является доплата за обслуживание животных на отгонных пастбищах: действительно эта работа требует дополнительных трудовых затрат. Однако размер и этой компенсации почему-то определяет центр, а не сами предприятия. По мнению авторов Рекомендаций, введение такой компенсации было одной из показных забот государства о развитии животноводства.

В условиях перехода к рынку регулирование компенсационных доплат и надбавок, связанных со специфическим характером работы, в соответствии с Рекомендациями Института труда, должно осуществляться на уровне отраслевого колдоговорного регулирования, а в некоторых случаях (в частности, второй пример) — и на уровне коллективного договора на предприятии.

3. Доплаты компенсирующего характера, связанные с особыми условиями труда и работой в ночное время, являются наиболее распространенным видом компенсационных доплат и прямо предусмотрены законодательством. Это означает, что работодатель обязан гарантировать работнику их выплату и не ниже тех размеров, которые установлены законодательством.

Ниже, в порядке очередности, рассмотрены особенности применения в настоящее время компенсационных доплат за работу:

• в неблагоприятных условиях труда;

• в местностях с тяжелыми климатическими условиями;

• в ночное время.

3.1. По условиям труда размеры доплат уже оговаривались выше, поэтому здесь на основе Рекомендаций Института труда рассматриваются только возможные варианты установления этих доплат при заключении коллективного договора между администрацией предприятия и профсоюзами:

1) можно перейти к установлению компенсаций за условия труда в равном по абсолютной величине размере всем работающим в тех или иных условиях труда независимо от уровня их квалификации. При этом компенсации должны быть установлены на уровне не ниже, чем это было предусмотрено ранее действующими на предприятиях условиями оплаты для рабочих высшей квалификации, отнесенных к наиболее высшей профессионально квалификационной группе по оплате труда;

2) можно сохранить действующие относительные размеры доплат за условия труда (4, 8, 12, 16, 20 и 24%) с применением их к новым тарифным ставкам (окладам);

3) можно сохранить относительный характер доплат за условия труда, но таким образом, чтобы доплаты производились на уровне не выше выплачиваемых в базисном периоде (минимально гарантируемых) - например, в случае, когда финансовые возможности предприятия не позволяют поднять эти выплаты.

Новый размер доплат будет рассчитываться в этом случае по формуле

Пример. В планируемом периоде по сравнению с базисным прирост тарифных ставок (окладов) должен составить 30%, но финансовые возможности предприятия не позволяют соответственно поднять величину доплат за условия труда. В этих условиях установленные в базисном периоде (минимально гарантированные) размеры доплат, т. е. 4, 8, 12, 16, 20 и 24%, трансформируются исходя из расчетов по вышеприведенной формуле соответственно в 3,6, 9,12, 15 и 18%:

4) можно расширить или сузить действующий отраслевой перечень работ с условиями труда, отклоняющимися от нормальных — основанием для такого решения должна быть оценка фактических условий труда на соответствующих рабочих местах;

5) можно принять решение о нецелесообразности включения доплат за условия труда в тарифные ставки, оклады и расценки и учитывать эти доплаты во всех расчетах, связанных с оплатой труда, отдельно по фактически проработанному времени в таких условиях;

6) можно принять решение о суммарном учете доплат за условия труда и его интенсивность — для работающих на конвейерах, поточных и автоматических линиях.

Независимо от того, по какому из рекомендуемых Институтом труда и перечисленных выше вариантов будут установлены при заключении коллективного договора доплаты за условия труда, важно, чтобы это было сделано, так как в реальных неблагоприятных условиях перехода к рынку возникает опасность пренебрежения учетом фактора условий труда со стороны работодателей. В этой связи минимальные гарантии выплат за условия труда должны быть установлены в отраслевых тарифных соглашениях.

3.2. Ранее было отмечено, что работа в местностях с тяжелыми климатическими является самостоятельным основанием для установления повышенной оплаты труда; там же был рас смотрен порядок и размер этого повышения. Ниже раскрывается механизм начисления и учета районного коэффициента и оговаривается круг лиц и перечень районов, на которые распространяется оплата труда с учетом районного коэффициента.

Районный коэффициент (в пределах от 1,1 до 2,0) начисляется на фактический заработок, полученный работником в данном месяце. При этом наряду с основной заработной платой в заработок включаются различного рода доплаты, надбавки, все виды премий, обусловленные системой оплаты труда, вознаграждение по итогам работы за год и др. Размер заработка, на который начисляется районный коэффициент, никаким пределом в настоящее время не ограничивается. В то же время в этот заработок не включается ряд выплат, в том числе:

• вознаграждение за выслугу лет;

• надбавки за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним;

• персональные надбавки.

Районный коэффициент учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

Для всех лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от того, в производственных или непроизводственных отраслях они трудятся, устанавливается единый районный коэффициент.

В перечень районов, работа в которых дает право на получение повышенной оплаты труда, наряду с районами Крайнего Севера и приравненными к ним местностями, входят районы Дальнего Востока, Восточной Сибири, Урала, значительной части Европейского Севера и др. Перечень таких районов утверждался еще союзными нормативными актами, которые с изменениями и дополнениями продолжают действовать и в настоящее время. Более того, этот перечень постоянно расширяется.

3.3. Доплаты компенсационного характера, связанные с работой в ночное время.

Работа в ночное время требует больших усилий по сравнению с дневной, поэтому продолжительность ночной смены сокращается на один час. При этом ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра (ст. 48 КЗоТ РФ). В целях компенсации работникам дополнительной нагрузки работа в ночное время оплачивается в повышенном размере (ст. 90 КЗоТ РФ). Повышенная оплата реализуется с помощью доплат к тарифной ставке (окладу) за каждый час ночной работы.

Определение размеров доплат за работу в ночное время входит в сферу локального нормотворчества — они, как отмечалось выше, должны быть установлены в коллективном договоре или в положении об оплате труда, разработанном и принятом на предприятии. Однако установление самих доплат на уровень предприятия не отдано: если на предприятии есть лица, которые трудятся в ночное время, доплаты для них обязательны.

Что касается конкретных размеров доплат за работу в ночное время, то, как и для всех других доплат в связи с работой в условиях, отклоняющихся от нормальных, они не могут быть установлены предприятием ниже размеров, определенных законодательством (ст. 85 КЗоТ РФ). Сложность заключается в том, чтобы определить, какая доплата для данного предприятия является минимальной. Дело в том, что в соответствии с союзным законодательством на предприятиях страны одновременно применялось большое количество вариантов оплаты работы в ночное время. Это произошло из-за того, что до 1987 г. размеры доплат за каждый час ночной работы дифференцировались с учетом отрасли народного хозяйства. Так, на большинстве предприятий промышленности наиболее широкое распространение имела доплата рабочим и младшему обслуживающему персоналу в размере 20% часовой тарифной ставки. Более высокие размеры доплат — 35% тарифной ставки — были установлены, например, в шинной промышленности, в строительстве, отдельным категориям работников воздушного и морского транспорта, метрополитена; 50% тарифной ставки - работникам основного производства полиграфической и хлебопекарной промышленности; 75% часовой тарифной ставки — рабочим предприятий текстильной промышленности и др. Особый порядок оплаты ночной работы был предусмотрен для рабочих-станочников, занятых обработкой металла и др. материалов, резанием на металлообрабатывающих предприятиях, в цехах, а также для работников непромышленных предприятий.

Еще большая сложность заключается в том, чтобы определить, какими актами в настоящее время следует руководствоваться при определении размеров доплат за ночную работу, чтобы не ухудшить положение работника по сравнению с законодательством о труде, так как какого-либо единого нормативного акта, регулирующего эти размеры, в российском законодательстве нет. Следовательно, продолжают сохранять свою нормативную силу ранее принятые по этому вопросу союзные акты. Одним из них является Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 февраля 1987 г., предусмотревшее доплату за каждый час работы в ночное время в размере 40% часовой тарифной ставки, оклада. При этом было оговорено, что в случаях, когда новые доплаты меньше прежних, сохраняется ранее принятый порядок оплаты труда за работу в ночное время. Из этого следует, что в настоящее время размер этой доплаты не может быть ниже 40% часовой тарифной ставки, оклада, если ранее принятыми союзными актами либо вновь принятым российским законодательством не предусмотрены более высокие размеры.

Следует отметить, что в постановлении от 12 февраля 1987 г. шла речь о доплате за каждый час работы не просто в ночное время, а в ночную смену Более того, в нем содержалось правило о дополнительной оплате каждого часа работы в вечернюю смену. К вечерней относится смена, непосредственно предшествующая ночной, при этом доплата за час работы в вечернюю смену составляет 20%, а в ночную смену - 40% часовой тарифной ставки (оклада).

Правило о том, что размер оплаты ночной работы не может быть ниже установленного законодательством, нашло свое подтверждение и в порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании: в Разъяснении Минтруда РФ от4 марта 1993 г. № 4 сказано, что доплаты и надбавки компенсационного характера применяются в ранее установленных порядке и размерах.

В то же время для некоторых категорий работников, оплата труда которых производится за счет бюджетного финансирования, предусмотрены иные размеры доплат за работу в ночное время, в частности:

• работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты населения (в том числе водителям санитарного транспорта, состоящим в штате автотранспортных предприятий и других организаций, привлекаемых для работы в ночное время) в соответствии с постановлением Минтруда РФ "О размерах надбавок и доплат работникам здравоохранения и социальной защиты населения" от 8 июня 1992 г. № 17 доплаты за каждый час ночной работы установлены в размере 50% часовой тарифной ставки (оклада); медицинскому персоналу, занятому оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской помощи, выездному персоналу и работникам связи станций отделений скорой и неотложной медицинской помощи — в размере 100% часовой тарифной ставки (оклада);

• постановлением Совета Министров - Правительства РФ "О некоторых вопросах оплаты труда работников здравоохранения" от 8 октября 1993 г. № 1002 работникам государственных медицинских высших учебных заведений, образовательных учреждений дополнительного медицинского образования, научных организаций клинического профиля установлены доплаты в процентах к окладу врача-специалиста, по разрядам ETC, за выполнение лечебно-диагностической работы, заведование отделениями, дополнительные дежурства, в том числе в ночное время:

—ректорам, директорам, проректорам по учебной, научной и лечебной работе — 20%,

— заведующим клиническими кафедрами, профессорам, доцентам, аспирантам, заведующим клиническими и лабораторно-диагностическими подразделениями - 50%,

— ассистентам клинических кафедр, научным работникам клинических и лабораторно-диагностических подразделений — 75%;

• работникам постов иммиграционного контроля Федеральной иммиграционной службы России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 июня 1995 г. № 563 введена с 1 июня 1995 г. доплата за каждый час работы, в ночное время в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада). При этом утверждается перечень должностей, по которым вводится такая доплата.

Совместительство

Совместительством является выполнение работником помимо основной другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Таким образом, совместительство принципиально отличается от совмещения профессий и функций в рамках основной работы.

Совместительство используется при дефиците работников определенных профессий и служит источником дополнительного заработка для тех, кто такую работу выполняет. В условиях формирования рыночных отношений в России совместительство приняло довольно широкий размах, что можно объяснить снижением жизненного уровня у части населения и вызванного этим стремления, иногда в ущерб полноценному отдыху, дополнительно заработать средства для приобретения продуктов и товаров первой необходимости.

Порядок и условия работы по совместительству регулируются союзным законодательством — постановлением Совета Министров СССР "О работе по совместительству" от 22 сентября 1988 г. № 1111 и Положением "Об условиях работы по совместительству", утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, Минюста СССР и ВЦСПС от 9 марта 1989 г. № 81/604-К-3/6-84, в части, не противоречащей Конституции и законодательству России. Работа по совместительству разрешается только в одном месте — или по месту основной работы, или в другой организации.

В настоящее время выполнение оплачиваемой работы по совместительству (кроме научной, педагогической и творческой деятельности) запрещено служащим государственного аппарата, муниципальным служащим, руководителям охранных предприятий и др. Ограничения для этих категорий работников введены соответствующими законами и указами. Не допускается совмещение двух руководящих должностей одним лицом. Не могут быть приняты на работу по совместительству лица, не достигшие 18 лет, и беременные женщины. Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день или полного рабочего дня в выходной день. В отдельных случаях для совместителей допускается суммированный учет рабочего времени.

Труд совместителей оплачивается за фактически выполненную работу по повременной или сдельной форме оплаты труда. На совместителя должен быть издан приказ (распоряжение) о приеме на работу, а в заключаемом с ним трудовом договоре должна указываться система оплаты труда: повременная (почасовая, поденная, помесячная) или сдельная. Организация обязана вести табель учета рабочего времени совместителей и представлять справки установленной формы о доходах лиц, работающих по совместительству, в налоговую инспекцию по месту учета организации.

Труд совместителей, как и труд основных работников, оплачивается за фактически выполненную работу и размером заработной платы не ограничен. Основанием для начисления зарплаты служат первичные документы (наряд на сдельную работу, табель учета использования рабочего времени и др.).