- •1. Основные понятия, термины и определения

- •2. Повременная форма оплаты труда и ее системы

- •3. Сдельная форма оплаты труда и ее системы

- •4. Поощрительные системы

- •5. Коллективные формы оплаты труда по конечному результату

- •5.1. Историко-правовая справка

- •5.2. Порядок формирования средств на оплату и стимулирование труда в подрядных подразделениях

- •5.3 Порядок формирования средств на оплату

- •6. Иные (нетрадиционные) системы оплаты труда

- •6.1. Бестарифная система оплаты труда

- •6.2. Оплата труда, основанная на использовании чековой системы учета затрат и взаимных расчетов подразделений

- •6.3. Контрактная оплата труда

- •6.4. Оплата труда с учетом рыночной цены рабочего места

- •А. Управление заработной платой

- •Пример матрицы баллов

- •V этап— установление заработной платы отдельному работнику.

- •6.5. Система участия работников в прибылях и партнерство

- •1. Основные положения

- •2. Участие в прибылях

- •3. Владение акциями и партнерство

- •4. Параметры эффективности систем участия в прибылях и партнерство

- •5. Основные положения немецкой модели системы участия сотрудников в прибыли и капитале

- •6. "Участив в прибылях" как переменная часть зарплаты

- •6.6. Системы платы за знания и компетенции

- •7. Нематериальные факторы работы по найму и их влияние на трудовую мотивацию работников

6. Иные (нетрадиционные) системы оплаты труда

"Нетрадиционность" рассматриваемых в данном подразделе систем заключается в том, что они построены на принципах, отличающихся от традиционно применяемой тарифной системы. Часть из них разрабатывается по распределительному принципу -на бестарифной основе (отсюда название "бестарифные" системы оплаты труда). Кроме них к числу нетрадиционных для российской практики относится и контрактная оплата труда, получившая широкое распространение с момента, когда контракт был уравнен в правах с трудовым договором, а также рыночные модели управления оплатой труда — в силу того, что они просто и быть не могли в прежней экономической системе.

6.1. Бестарифная система оплаты труда

6.1.1. Определение, характеристика основных вариантов и области применения бестарифной системы

1. "Бестарифный" (распределительный) вариант организации заработной платы ставит заработок работника в полную зависимость от конечных результатов работы трудового коллектива. Поэтому применять данную систему можно только там, где:

• имеется возможность точно учесть эти конечные результаты;

• есть условия для общей заинтересованности и ответственности за конечные результаты работы трудового коллектива (не случайно, что своим возникновением "бестарифная" система обязана арендным коллективам);

• члены трудового коллектива достаточно хорошо знают друг друга и полностью доверяют своим руководителям.

Такую систему оплаты труда применяют, как правило, относительно небольшие коллективы с устойчивым составом работников, включая руководителей, специалистов и служащих.

2. В Институте труда на основе обобщения опыта многих отечественных предприятий разработаны рекомендации по применению "бестарифной" системы, различные ее варианты [62].

2.1. Один из вариантов бестарифной системы имеет следующие характеристики:

• уровень оплаты труда работника полностью зависит от фонда заработной платы, начисленного по коллективным результатам труда (в этом качестве "бестарифные" системы принадлежат к классу коллективных систем оплаты труда);

• каждому работнику присваивается постоянный (относительно постоянный) коэффициент, комплексно характеризующий его квалификационный уровень и определяющий в основном трудовой вклад работника в общие результаты труда. При этом учитываются данные о предыдущей трудовой деятельности работника или группы работников, относимых к этому квалификационному уровню. (Коэффициент квалификационного уровня — это своего рода базовый коэффициент трудового участия, применяемый в коллективных системах оплаты труда);

• каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия в текущих результатах деятельности, дополняющий оценку его квалификационного уровня (по содержанию напоминает механизм определения фактического коэффициента трудового участия на основе "базового" в бригадных системах распределения заработка).

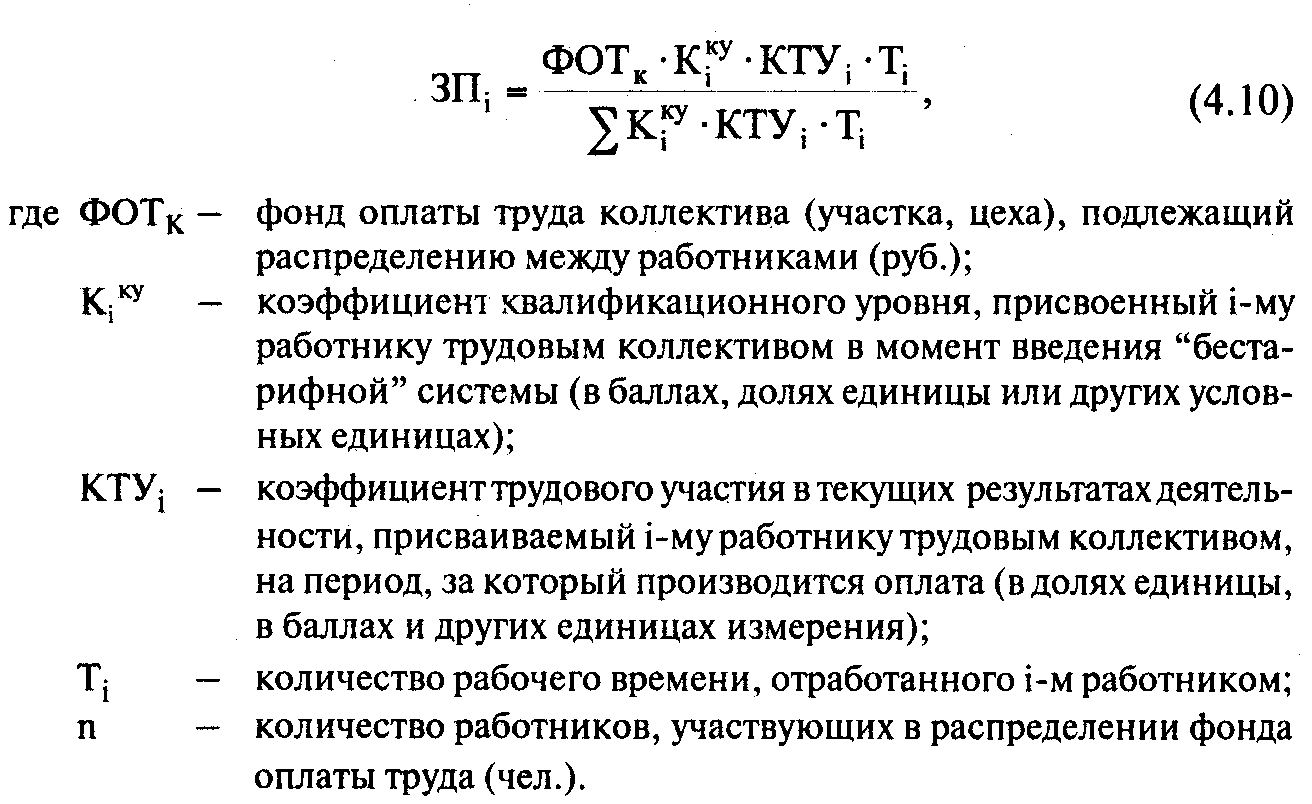

Исходя из вышесказанного, заработная плата каждого работника (ЗГТ) представляет его долю в заработанном всем коллективом фонде заработной платы (фонде оплаты труда) и может быть определена по формул

Из рассмотренного выше видно, что при "бестарифной" системе оплаты труда присвоение работнику определенного квалификационного уровня не сопровождается параллельным установлением ему соответствующей тарифной ставки или оклада, т.е. заранее конкретный уровень оплаты труда работнику не известен.

Понятие квалификационного уровня в "бестарифной" системе оплаты труда шире, чем общепринятое понимание квалификационного разряда у рабочих или должностной категории у специалистов, руководителей и служащих.

Определение коэффициента квалификационного уровня осуществляется (как свидетельствует сложившаяся практика применения данной системы) следующими способами:

• исходя из соотношений в оплате труда, фактически сложившихся в период, предшествующий "бестарифной" системе оплаты труда;

• исходя из соотношений в оплате труда, вытекающих из действующих условий оплаты труда работников в период, предшествующий "бестарифной" системе.

Ниже рассмотрен каждый из этих способов (подходов). 1). Методологической основой первого подхода к определению коэффициента квалификационного уровня является положение о том, что фактический уровень квалификации работника наиболее полно отражает не присвоенный ему разряд (или должностная категория), а полученная им заработная плата. Коэффициент квалификационного уровня в этом случае определяется согласно рекомендациям Института труда по формуле

При этом из расчетов средней заработной платы рекомендуется исключить случайные выплаты, а учитывать следующие основные:

• оплату по сдельным расценкам (тарифным ставкам) — для рабочих и оплату по должностным окладам — для специалистов, служащих, руководителей, а также отдельных рабочих (для которых установлены оклады вместо тарифных ставок);

• премии за основные результаты деятельности, выплаченные работникам по действующим системам премирования;

• надбавки за работу в многосменном режиме (если работники систематически работают посменно);

• доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и аналогичные выплаты;

• доплаты за повышенную интенсивность труда;

• доплаты за руководство бригадой;

• доплаты за условия труда (в случаях, когда они не включены в тарифные ставки и расценки и учитываются отдельно);

• оплату за выслугу лет и стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

На практике зачастую коэффициенты квалификационного уровня, полученные через сопоставление индивидуальных средних заработков, непосредственно в расчетах заработка не используются. Они служат основой для анализа и группировки по квалификационным должностным группам. Например, на Вешкинском комбинате торгового оборудования коэффициенты квалификационного уровня сгруппированы по десяти профессионально-квалификационным группам (табл.9).

Такой подход позволяет определить объективно необходимые в конкретных производственных условиях соотношения в оплате труда работников исходя из их функций в процессе производства. При необходимости эти функции уточняются.

2). Методологической основой второго подхода к определению квалификационного уровня является положение о том, что он объективно определяется совокупностью ряда показателей, ис пользуемых при оценке трудового вклада при любой системе оплаты. Количественные значения этих показателей выводятся из действующих условий оплаты.

Например, Московский научно-технический центр "Экономика и организация" при оценке квалификационного уровня рабочих предприятий химической и нефтехимической промышленности рекомендует учитывать следующие пять показателей:

сложность работы,

фактические условия труда на рабочем месте,

сменность,

интенсивность труда,

профессиональное мастерство.

При этом первые три показателя объективно характеризуют рабочее место, два других — учитывают индивидуальные качества рабочего.

Количественное значение каждого показателя определяется, согласно данным отраслевым рекомендациям, исходя из установленных условий оплаты труда:

• коэффициент сложности работ (Кср) определяется путем деления месячных тарифных ставок по всем разрядам на тарифную ставку первого разряда с тяжелыми и вредными условиями труда;

• коэффициент оценки фактических условий труда (КУТ) измеряется на каждом рабочем месте либо в соответствии с отраслевым "Положением об оценке условий труда на рабочих местах ", либо в соответствии с Положением данного предприятия, либо экспортно;

• коэффициент оценки сменности (КСМ) определяется по каждому разряду соотношением суммы доплат за работу в две либо три смены по отношению к базовой величине (определенному уровню тарифной ставки);

• коэффициент интенсивности труда (КИТ) устанавливается в пределах фактически сложившихся размеров выплат за совмещение профессий и расширение зон обслуживания (в процентах к тарифной ставке);

• коэффициент профессионального мастерства (КПМ) повышает коэффициент квалификационного уровня работника на 15—40% исходя из средних сложившихся размеров доплат за профессиональное мастерство.

Общая формула расчета коэффициента квалификационного уровня рабочего (ККУ') может быть следующей:

Вторым элементом данного варианта "бестарифной" системы оплаты труда является коэффициент трудового участия работника в текущих результатах деятельности подразделения. С его помощью осуществляется до оценка трудового вклада работника в общие результаты труда. Как и при любой коллективной системе оплаты труда, в "бестарифной" системе при определении КТУ могут учитываться как повышающие, так и понижающие показатели. .

В числе показателей, повышающих значение КТУ, могут быть, в частности, следующие:

• участие в выполнении особо важных заданий в срок и с высоким качеством;

• существенное перевыполнение установленного производственного задания;

• экономия материальных ресурсов по сравнению с предыдущим периодом или обоснованными нормами и др.

В числе показателей, понижающих значение КТУ, могут быть:

• невыполнение указаний руководителя (бригадира, мастера и ДР.);

• нарушение правил эксплуатации и содержания оборудования;

• несоблюдение техники безопасности и др.

Коэффициент трудового участия не должен дублировать показатели, учитываемые при определении коэффициента квалификационного уровня. Последний рекомендуется корректировать с помощью КТУ в пределах до 10%.

2.2. Другой вариант "бестарифной" системы оплаты труда вместо двух коэффициентов (ККУ и КТУ) предусматривает определение одного сводного коэффициента оплаты труда (КСОТ). Механизм расчета сводного коэффициента распределения учитывает как факторы квалификационного уровня работника, так и факторы результативности его работы и отношения к труду в конкретном расчетном периоде. При этом различают две разновидности построения "бестарифной" системы:

первая разновидность в своей основе имеет определение диапазона различий в индивидуальных результатах труда и построение так называемых "вилок соотношений в оплате труда разного качества" (ВСОТ РК);

вторая разновидность предполагает балльную оценку зарплато-образуюших факторов с учетом их значимости и определение соотношений в оплате на основе полученной балльной оценки.

Ниже рассмотрена первая разновидность "бестарифной" системы оплаты труда.

2.2.1. Особенности построения ВСОТ РК. К числу наиболее характерных особенностей (элементов) данного варианта бестарифной системы относятся:

1) наличие определенного количества квалификационных групп (от 8 до 15), объединяющих различные категории работников (рабочих, служащих, специалистов, руководителей).

В основу формирования таких групп положены устойчивые различия в ценности труда работников в конкретном производственном процессе;

2) установление коэффициентов нарастания оплаты труда от одной квалификационной группы к другой. Коэффициенты отражают, как правило, фактически сложившиеся соотношения в оплате между этими группами (явно необоснованные выплаты исключаются).

Нарастание коэффициентов оплаты от группы к группе может быть:

• равномерное;

• прогрессивное;

• рефессивное;

• смешанное;

3) установление диапазонов (интервалов) значений коэффициентов соотношений в оплате. Интервалы отражают возможные индивидуальные различия в трудовом вкладе работника в пределах той или иной квалификационной группы.

При этом интервалы могут быть и чаще всего бывают перекрываемыми, т.е. они не обязательно должны быть одинаковыми по результативности его работы и отношения к труду в конкретном расчетном периоде. При этом различают две разновидности построения "бестарифной" системы:

первая разновидность в своей основе имеет определение диапазона различий в индивидуальных результатах труда и построение так называемых "вилок соотношений в оплате труда разного качества" (ВСОТ РК);

вторая разновидность предполагает балльную оценку зарплато-образуюших факторов с учетом их значимости и определение соотношений в оплате на основе полученной балльной оценки.

Ниже рассмотрена первая разновидность "бестарифной" системы оплаты труда.

2.2.1. Особенности построения ВСОТ РК. К числу наиболее характерных особенностей (элементов) данного варианта бестарифной системы относятся:

1) наличие определенного количества квалификационных групп (от 8 до 15), объединяющих различные категории работников (рабочих, служащих, специалистов, руководителей).

В основу формирования таких групп положены устойчивые различия в ценности труда работников в конкретном производственном процессе;

2) установление коэффициентов нарастания оплаты труда от одной квалификационной группы к другой. Коэффициенты отражают, как правило, фактически сложившиеся соотношения в оплате между этими группами (явно необоснованные выплаты исключаются).

Нарастание коэффициентов оплаты от группы к группе может быть:

• равномерное;

• прогрессивное;

• регрессивное;

• смешанное;

3) установление диапазонов (интервалов) значений коэффициентов соотношений в оплате. Интервалы отражают возможные индивидуальные различия в трудовом вкладе работника в пределах той или иной квалификационной группы.

При этом интервалы могут быть и чаще всего бывают перекрываемыми, т.е. они не обязательно должны быть одинаковыми по всем квалификационным группам, не обязательно также, чтобы верхняя граница предыдущего интервала служила нижней границей следующего;

4) установление правил определения количественных значений коэффициентов по каждой квалификационной группе.

При этом, как правило, должен быть предусмотрен выбор базового значения коэффициента и условия его корректировки (базовым может быть взято минимальное, среднее или максимальное значение интервала).

Рассмотренные особенности построения "вилочной" модели бестарифной системы оплаты труда были положены в основу разработанной на Ташкентском заводе " Медиз" модели (табл.10).

Таблица 10

"Вилочная" модель бестарифной системы оплаты труда

Ташкентского завода "Медиз"

-

Квалификационные группы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Интервалы коэффициентов соотношений в оплате

0,6-1,4

1,0-1,8

1,4-2,4

1,9-3,1

2,5-3,9

3,2-4,8

4,0-5,0

4,5-5,5

5,0-6,0

Среднее значение коэффициента в интервале

1,0

1,4

1,9

2,5

3,2

4,0

4,5

5,0

5,5

Категории персонала: рабочие служащие специалисты руководители (всех подразделений, отделов)

X

X X

X X X

X

X

X

X X

X

директор завода, его заместители

X

X

X

Из данных табл.10 видно, что на заводе выделено девять квалификационных групп. В первую группу вошли работники самой низкой квалификации, выполняющие простые, несложные работы, функции по обслуживанию производства (уборщики, грузчики, экспедиторы), рабочие 1 — 3-го разрядов. Во вторую группу включены: операторы связи 1 -го класса, водители автобусов и некоторых марок автомобилей, рабочие 4-го разряда; в третью группу — рабочие 5-го разряда, техники первой категории, руководители ряда вспомогательных служб. Три последние квалификационные Группы представляют главные специалисты и руководители завода.

Что касается типа нарастания коэффициентов оплаты от группы к группе (второй элемент системы), то поделив среднее значение коэффициента каждого последующего интервала на среднее значение предыдущего, можно увидеть, что он регрессивный (табл.11). Данный тип нарастания коэффициентов создает преимущества в оплате труда работникам низших квалификационных групп, прогрессивный тип — высших, равномерный — ставит все квалификационные группы в равное положение относительно увеличения их оплаты по мере роста квалификации.

Таблица 11

Нарастание коэффициентов оплаты труда

-

Квалификационные группы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нарастание средних значений

интервала, %

40,0

35,7

31,6

28,0

25,0

12,5

11,1

10,0

Анализ установленных на заводе интервалов (диапазонов) коэффициентов соотношений в оплате (третий элемент системы) показывает, что чем выше уровень квалификации работника, тем меньше различия в индивидуальном трудовом вкладе между работниками. Так, если на первом квалификационном уровне эти различия соотносятся как 1:2,3, то на шестом — как 1:1,5, а на девятом — как 1:1,2 (табл.12).

Различные абсолютные значения интервалов позволяют дифференцирование подойти к возможности снижения или повышения коэффициентов соотношений в оплате. В качестве базового коэффициента (четвертый элемент системы) на заводе принято среднее его значение по интервалу (см. табл.10). Это означает, что, например, в первой квалификационной группе коэффициент можно повысить (понизить) на 0,4 пункта, а в седьмой - на 0,5 пункта.

Таблица 12

Анализ интервалов коэффициентов соотношений в оплате

-

Квалификационные группы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Разница между

0,8

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,0

1,0

1,0

максимальным

и минимальным

значением

интервала

Отношение мак

2,3

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

1,3

1,2

1,2

симального зна

чения интервала

к минимальному

По мнению специалистов Института труда Минтруда РФ, рекомендовавших к применению данную систему [62], особого внимания заслуживают правила построения интервалов по квалификационным группам. Так, на рассматриваемом предприятии значения интервалов перекрывают друг друга таким образом, что среднее значение интервала предыдущей группы является нижним значением для следующего интервала (см. первую и вторую строки табл.10), что позволяет администрации снижать коэффициент за определенные недостатки в работе, устанавливать оплату работнику в пределах более низкой квалификационной группы, чем та, к которой он относится. Если в таком условии нет необходимости, то устанавливать перекрывающие интервалы не обязательно.

В случае же, когда необходимость снижения коэффициентов имеется. Институт труда рекомендует: правила определения пониженного значения коэффициента соотношения должны быть максимально конкретизированы для каждой профессии, входящей в ту или иную квалификационную группу. При этом по каждой профессии (специальности) необходимо разработать показатели повышения и понижения коэффициента, а также определить ответственных за достоверность предоставляемых сведений.

Эта рекомендация иллюстрируется следующим примером:

В одну квалификационную группу входят слесарь-ремонтник 5-го разряда, техник 1-й категории и контрольный мастер. Для слесаря-ремонтника, в частности, вариант разработки таких показателей представлен в табл.13, учитывая, что согласно табл.10 он попадает в третью квалификационную группу, для которой диапазон интервала коэффициентов соотношений в оплате составляет 1,4 — 2,4, а в качестве базового выбирается среднее значение коэффициента по интервалу — 1,9.

Таблица13

Показатели корректировки коэффициентов соотношений в оплате труда

-

Увеличивающие значение коэффициента и мера увеличения

Уменьшающие значение коэффициента и мера уменьшения

Выполнение графика заявок ремонта оборудования (+0,2)

Непревышение норм (сроков) ремонта оборудования (+0,1)

Стаж работы по данной профессии: не менее 2 лет (+0,1) не менее 5 лет (+0,2)

Срывы (нарушения) в выполнении графика заявок ремонта оборудования (-0,2)

Повторный ремонт оборудования из-за низкого качества ремонтных работ (-0,2)

3. Нарушение трудовой дисциплины (-0,1)

По результатам работы за месяц слесарь-ремонтник:

• выполнил график заявок ремонта оборудования (+0,2);

• не превысил нормативные сроки ремонта (+0,1);

• имеет стаж работы 4 года (+0,1);

• имел нарушение трудовой дисциплины (-0,1).

Итоговая величина сводного коэффициента оплаты его труда составит:

Ксот= 1.9+0,2+0,1+0,1-0,1 =2,2.

2.2.2. Вариант коэффициентного распределения фонда оплаты труда на основе балльной оценки зарплатообразующих факторов включает прямой учет в единой характеристике различных признаков, присущих самому работнику и выполняемой им работе (Методика разработана сотрудниками НИИ труда совместно со специалистами по экономике и управлению АО "Славич" и подробно описана в [62]).

6.1.2. Разновидности бестарифной модели,

применяемые в подразделениях предприятий и на малых предприятиях

С развитием форм организации труда и методов хозяйствования на предприятиях (бригадный, арендный, коллективный подряд), форм собственности, организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов и особенно с развитием малого предпринимательства расширилась сфера применения и число вариантов бестарифной модели организации оплаты труда.

Выше были рассмотрены теоретические основы этой модели, ниже рассматриваются особенности и принципы построения ряда наиболее распространенных на практике ее разновидностей, в частности систем, основанных на нормативно-долевом распределении средств на оплату труда, в том числе:

система оплаты труда с использованием коэффициента стоимости труда;

экспертная система оценки результатов труда;

"паевая" система оплаты труда;

комиссионная система оплаты труда;

ставка трудового вознаграждения;

системы "плавающих окладов".

Основным элементом таких систем является коэффициент, который определяет долю каждого работника в коллективном фонде оплаты труда. Критерии определения этих коэффициентов многообразны и отражают содержание той или иной системы, например:

для расчета базового КТУ каждого работника в ряде систем используется тарифная система;

в других системах при расчете КТУ определяется средний фактический заработок работника за несколько последних месяцев (3 — 6). При этом учитываются доплаты за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, квалификация работника, его практический опыт и другие критерии.

Рассчитанный с их учетом суммарный КТУ утверждается на определенный период (как правило, год). Ежегодно работники проходят переаттестацию, по результатам которой КТУ может быть изменен.

При всем многообразии подходов к определению коэффициента распределения (в частности, КТУ) размер заработка работника, распределенного с его помощью, не должен быть ниже установленной разрядной ставки или оклада.

Система оплаты труда с использованием коэффициента стоимости труда

Суть системы заключается в том, что коллективный заработок распределяется по коэффициенту стоимости труда, который устанавливается всем работникам, включая руководителя коллектива (предприятия, подразделения), и отработанному времени.

Расчетный коэффициент стоимости труда (РКСТ) каждого работника определяется в следующем порядке:

1) определяется сумма фактической заработной платы работника за последние месяцы (3—6 мес.) без учета всевозможных выплат временного характера и подсчитывается суммарное количество дней, отработанных им за этот период;

2) суммарная заработная плата работника делится на суммарное количество отработанных им дней. Полученный таким образом РКСТ утверждается решением трудового коллектива.

Пример: у рабочего Иванова за три последних месяца заработок составил 2,8 тыс. руб., рабочих дней за это время было 59. При таких условиях РКСТ Иванова составил 47,46.

Положением предусмотрено, что коэффициент стоимости труда устанавливается раз в год во время аттестации. Однако он может быть понижен или повышен отдельным работникам по решению трудовых коллективов и в течение года. Во всех случаях коэффициенты должны быть утверждены советом трудового коллектива.

Далее заработок рабочего Иванова за месяц определяется следующим образом:

1) месячный фонд оплаты подразделения, подлежащий распределению по РКСТ, равен 43 тыс. руб.;

2) РКСТ рабочего Иванова равен 47,46, количество отработанных в данном месяце дней — 22, отсюда у него 47,46 х 22 = 1044,1 коэффициенто-дней.

3) сумма всех коэффициенто-дней по подразделению в данном месяце равна 11140;

4) цена одного коэффициенто-дня равна 3,86 руб. 43тыс.руб.:11140;

5) заработная плата Иванова в данном месяце составит 3,86 х 1044,1 = 4,03 тыс. руб.

Таким образом рассчитывается заработная плата работников структурных подразделений предприятия.

Для работников аппарата управления предприятия фонд оплаты труда определяется как доля их заработка в фонде оплаты труда подразделений. Для этого сумму РКСТ работников аппарата управления делят на сумму РКСТ всех работников предприятия. Полученный норматив составляет примерно 10% от фондов подразделений, т. е. чем успешнее работают структурные подразделения, тем выше их фонд оплаты труда и соответственно выше фонд оплаты труда аппарата управления. Далее полученный фонд оплаты труда работников аппарата управления распределяют между ними в таком же порядке, как и по подразделениям.

Недостатком данной системы является то, что в ней не учитываются результаты труда работников в конкретных условиях. Более целесообразной была бы корректировка РКСТ в зависимости от трудового вклада работников в коллективные результаты работы подразделения или путем ввода КТУ, или увеличения (уменьшения) базового РКСТ.

Данная система применяется в различных отраслях народного хозяйства.

Экспертная система оценки результатов труда

Нормативно-долевое распределение средств на оплату труда может осуществляться и на основе экспертной оценки трудового вклада подразделений и отдельных работников в коллективные результаты труда.

Сущность метода заключается в следующем:

а) на уровне предприятия и на уровне подразделений создаются экспертные советы для оценки трудового вклада подразделений и отдельных работников в коллективные результаты труда;

б) на ежемесячном заседании экспертного совета на уровне предприятия каждый эксперт выставляет каждому подразделению соответствующую оценку. Затем эти оценки обобщаются и каждому подразделению утверждается итоговая оценка. Оценка осуществляется по пятибалльной системе:

• эталонной является оценка в 4 балла (соответствует нормированным результатам работы, выполнению основных заданий, должностных обязанностей и функций каждым работником);

• в 5 баллов оценивается подразделение (работник) с результатом и качеством труда, превышающими нормативный уровень и существенно влияющими на эффективность общей работы (подразделения, предприятия в целом);

• 3 балла получает подразделение (работник), допустившие некоторые нарушения в работе;

• в 2 балла оценивается подразделение (работник), допустившие значительные упущения в работе, приведшие к невыполнению предприятием договорных обязательств. В таком случае подразделение и работник полностью лишаются дополнительного поощрения.

Институт труда рекомендует шкалу итоговых оценок и форму определения КТВ по структурным подразделениям составлять в следующем виде:

-

Среднее расчетное значение экспертной оценки

Принятое значение экспертной оценки

4,75-5,0

5,0

4,25 - 4,74

4,5

3,75 - 4,24

4,0

3,25 - 3,74

3,5

2,75 - 3,24

3,0

ниже 2,75

0

КТВ, определяемый экспертным путем, рекомендуется применять для распределения всего фонда оплаты труда предприятия или только дополнительной его части (поощрительного фонда). В последнем случае для упрощения расчетов рекомендуется балльные экспертные оценки преобразовывать в КТВ последующей шкале:

|

Принятые значения экспертной оценки |

Значения КТВ |

|

5,0 |

1,5 |

|

4,5 |

1,25 |

|

4,0 |

1,0 |

|

3,5 |

0,75 |

|

3,0 |

0,5 |

Экспертная оценка результатов труда отдельных подразделений и отдельных работников применяется на предприятиях (как правило, малых), на которых конечные результаты труда определяются четким взаимодействием подразделений, а характер производственных связей достаточно стабилен. Она позволяет оперативно реагировать на изменения в показателях труда и максимально упрощает систему расчетов по оплате труда.

Паевая система оплаты труда

Паевая система оплаты труда является еще одним из вариантов нормативно-долевого распределения. Механизм построения данной системы целесообразно рассмотреть на примере МНТК "Микрохирургия глаза", так как там впервые была разработана и применена такая система.

Основой "паевой" системы МНТК' является шкала социальной справедливости (табл.14), которая предусматривает для каждой должности соответствующие коэффициенты увеличения заработной платы по отношению К минимальной ставке, принятой в МНТК, и коэффициент по которой является базовым, равным единице.

В соответствии с производственным циклом и характером деятельности все работники МНТК распределены на бригады. Фонд оплаты труда бригады планируется в зависимости от объема выполняемых работ исходя из утвержденного норматива оплаты труда в виде процента. Норматив отражает степень участия каждой бригады в общем объеме лечебной работы и важность ее деятельности.

Таблица 14

Шкала социальной справедливости

-

Наименование должности

Коэффициент

Руководитель предприятия (генеральный директор)

4,5

Заместитель генерального директора

4,0

Руководители отделов

3,5

Врачи

3,0

Медсестры

2,0

Санитарки

1,0

Между членами бригады заработанные денежные средства распределяются с учетом индивидуального вклада в общие результаты работы коллектива с применением единых критериев оценки труда - должностных требований, т. е. в соответствии с должностными коэффициентами шкалы социальной справедливости (по сути дела, коэффициент социальной справедливости равен степени значимости должности).

При начислении заработной платы членам бригады требуется, чтобы объем работы был выполнен полностью, с высоким качеством и в заданные сроки, чтобы соблюдалась трудовая дисциплина и санитарно-гигиенический режим. В противном случае заработок понижается. Для этого необходимо решение трудового коллектива бригады с обоснованием причины и величины уменьшения.

Ежеквартально бригады могут премировать сотрудников других подразделений (за счет экономии своего фонда заработной платы), если те своим трудом содействовали их успешной работе.

Ежемесячно все лечебные подразделения МНТК представляют на утверждение главному врачу свои варианты распределения оплаты по труду, который при наличии претензий смежных бригад или допущенных в оплачиваемом периоде нарушений, замечаний лечебного контроля может наказать виновных работников, уменьшив их заработную плату. При этом суммы, снимаемые с бригад за нарушения, поступают в общий фонд головной организации МНТК.

Текущего премирования за результаты основной деятельности (месячного или квартального) в МНТК нет, но отдельные работники, добившиеся выдающихся достижений, по решению совета трудового коллектива могут быть поощрены единовременным вознаграждением за счет средств фонда научно-технического и социального развития головной организации.

По итогам года остаточная часть долевого фонда материального поощрения распределяется между всеми работниками МНТК в соответствии с фактически отработанным временем.

Рассматриваемая "паевая" система, по которой труд работников каждой бригады оплачивается по итогам ее работы, является своего рода системой групповой сдельной оплаты, в силу чего ей присущи многие недостатки сдельщины. Необходимость определения величины сдельного заработка каждого отдельного работника по результатам работы бригады создает дополнительные сложности. В частности, "паевая" система делает возможной ситуацию, при которой заработок определенных работников значительно выше их индивидуального вклада, так как результаты работы бригады достигаются за счет усилий других ее членов. Подобная ситуация может привести как к дальнейшему снижению мотивации тех, кто не очень-то хорошо работает ("зачем стараться — и без моих усилий хорошо заработаем"), так и к демотивации тех, кто трудится в полную силу ("почему я должен за всех отдуваться"), что отрицательно скажется и на производительности, и на обстановке в бригаде.

В определенной степени такие ситуации можно предотвратить за счет давления со стороны членов трудового коллектива на отстающих (что и предусмотрено положением о "паевой" системе -см. выше) и использования КТУ, а также других методов дифференциации заработка отдельного работника. Однако в этом случае в бригаде может возникнуть довольно жесткая конкуренция между ее членами, которая не всегда положительно сказывается на таких важнейших параметрах коллективной работы, как кооперация, взаимопомощь, совместное творчество и т. п. Использование в чистом виде сдельной системы заработной платы может также обострить отношения между бригадой и предприятием в целом, так как последнее не представляет бригаде никаких других, даже минимальных возможностей получения вознаграждения, кроме реализации поставленных перед ней задач.

Поэтому сегодня многие предприятия используют смешанные системы оплаты: когда одна часть заработка работника зависит от результатов работы коллектива (как правило, переменная), а другая - от его индивидуальных особенностей (как правило, постоянная — должностной оклад). Представляет интерес опыт некоторых зарубежных компаний, которые рассматривают умение сотрудника работать в коллективе как один из основных факторов при принятии решения о периодическом повышении должностного оклада.

Многие из недостатков рассмотренных выше бестарифных моделей оплаты труда отсутствуют в так называемой "универсальной рыночной системе оценки и оплаты труда", рассмотренной далее.

Комиссионные, или система стимулирования продаж

Данная система является особой разновидностью сдельной формы заработной платы и играет большую роль в управлении любого предприятия. В рыночной экономике, как известно, выживают только те предприятия, чья продукция находит сбыт, поэтому управлению продажами и стимулированию персонала, занятого продажами, уделяется повышенное внимание.

В основе стимулирования работников отдела сбыта (реализации, продаж) лежит простой принцип — установление прямой зависимости между размером оплаты и объемом реализации. Традиционно понятие комиссионных ассоциируется с определенным процентом or суммы реализации, который получает работник, продавший товар. Например, агент по реализации предприятия Х занят оптовой продажей электрических утюгов различных моделей, его вознаграждение составляет 1,5% от объема реализации. За месяц он продал две партии электроутюгов — одну за 70 тыс. руб., другую — за 90 тыс. руб. Его комиссионные составили 2,4 тыс. руб.

Существует множество других методов, увязывающих оплату труда работников отдела продаж с результативностью их деятельности. Выбор метода зависит от того, какие цели преследует предприятие, а также от особенностей реализуемого товара, специфики рынка, культурных особенностей страны и других факторов.

Комиссионные в виде фиксированного процента от объема реализации устанавливаются, как правило, в ситуации, когда предприятие стремится к максимальному увеличению общего объема продаж. Если предприятие имеет несколько видов продукции и заинтересовано в усиленном продвижении одного из них, оно может устанавливать более высокий комиссионный процент для этого вида изделий. Ориентируя продавца на увеличение объема продаж, метод фиксированного процента делает его абсолютно безразличным к другим аспектам реализации — цене за единицу, марже за единицу и марже по всему контракту, условиям платежа и т. д. Эти факторы учитываются другими методами определения комиссионных. С.В. Шекшня [89] называет, в частности, следующие методы:

• фиксированная денежная сумма за каждую проданную единицу. Этот метод ориентирует на реализацию максимального числа единиц продукции и используется, когда компания стремится увеличить загрузку производственных мощностей;

• фиксированный процент от маржи по контракту. При такой системе оплаты работники отдела продаж стараются реализовать продукцию по максимально высокой цене за единицу, чтобы добиться максимально высокой маржи (разница между продажной ценой и издержками). Этот метод используется при ориентации компании на максимизацию прибыли в текущий момент и при невозможности увеличить число продаваемых единиц продукции;

• фиксированный процент от объема реализации в момент поступления денег по контракту на счет продающей организации. Этот метод заинтересовывает агента по продажам в заключении контракта с максимально благоприятными для продавца условиями платежа. Он используется компаниями, испытывающими сложности со сбором дебиторской задолженности, а также в условиях высокой инфляции;

• выплата фиксированного процента от базовой заработной платы при выполнении плана по реализации. Этот метод ориентирует работников отдела продаж на выполнение плана, что обеспечивает стабильность в работе всей компании.

В реальной жизни предприятия заинтересованы, как правило, во всех или нескольких аспектах реализации - объеме, прибыльности, количестве проданных единиц, условиях платежей, поэтому вознаграждение работников отдела продаж определяется на основе учета не одного факторов, а нескольких.

В качестве примера такого подхода к построению системы стимулирования персонала, занятого продажами, можно привести опыт одного из промышленных предприятий Свердловской области.

На этом предприятии разработка стимулирующей системы осуществлялась в несколько этапов. Вначале стимулирование было нацелено только на увеличение объемов реализации, но затем стали учитываться и другие факторы. В основу действующего в настоящее время варианта положен принцип прямой увязки роста вознаграждения работника с ростом полученных им денежных средств за реализованную продукцию. При этом отдельно учитывается сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет предприятия, по взаимозачету и по векселям. Вся производимая продукция разбита на несколько групп (табл. 15).

Таблица 15

Дифференциация размеров индивидуального вознаграждения в зависимости от полученных доходов

-

Номер группы продукции

Процент от суммы поступивших денежных средств на расчетный счет предприятия за минусом НДС

Процент от суммы поступивших денежных средств путем проведения взаимозачета за минусом НДС

1

5,0

2,0

При взаимозачетах на сумму свыше 300 тыс. руб. процент определяется отдельно

2

2,5

1,0 При взаимозачетах на сумму свыше 500 тыс. руб. процент определяется отдельно

3

2,0

0,5

4

0,5

-

5

3,0

0,5

6

0,5

0,25

Заработная плата работника отдела продаж при таком подходе состоит из двух частей — базового оклада (по штатному расписанию) и суммы премии, составляющей 70% от величины полученных им денежных средств согласно приведенной выше шкале. Формулу расчета заработной платы можно представить в следующем виде:

По данному варианту стимулирования продаж заработок работника в основном (более чем на 80%) зависит от результатов его непосредственной работы.

В качестве другого примера применения комиссионных можно привести оплату труда кондукторов автобусов городских маршрутов в г. Екатеринбурге. Их оплата в настоящее время устанавливается автотранспортными предприятиями (АП), как правило, в процентах от собранной выручки за проданные билеты.

Например, по одному из АП:

-

с

%

12

10

17

12,5

19

10,5

42

9,5

105

14

На межрайонных пригородных маршрутах, действующих по тарифам из покилометрового расчета, процент от выручки устанавливается более низкий:

-

Номер маршрута

%

142

8

153

9

159

8

119

8

При продаже кондукторами проездных билетов и карточек на всех маршрутах им устанавливается (на том же АП) дополнительная оплата, но также в процентах от выручки за билеты — 2%.

К величине выручки "привязывается" и премирование кондукторов, например, 40% от суммы заработка за продажу билетов, проездных и карточек.

В целях более объективной оценки различных условий труда кондукторов (марка автобуса, температурный режим, низкая доходность, но социальная значимость маршрута), а также для стимулирования кондукторов к получению дополнительных доходов, выполнению и перевыполнению дневных и месячных планов выручки и отработке баланса рабочего времени ежемесячно насчитывается фонд кондукторов — в размере 0,75% от фактической выручки по предприятию за месяц. Средства фонда кондукторов распределяются заместителем директора при непосредственном участии ведущего инженера по работе с кондукторами и бригадиров кондукторов с последующим утверждением директором АЛ.

Из начисленного фонда кондукторов могут быть выделены средства и на поощрение ведущего инженера по работе с кондукторами — в размере до 20% от его должностного оклада.

Ставка трудового вознаграждения

Данная система оплаты труда основана на тех же принципах, что и комиссионная оплата труда, и применяется на малых предприятиях, предметом деятельности которых является оказание сервисных услуг, консалтинг, инжиниринг.

Суть системы заключается в том, что для работников, непосредственно оказывающих услуги, размер ставки может устанавливаться как фиксированный процент от суммы платежей (например, 35 - 45%), поступивших предприятию от его контрагентов в результате работы, выполненной конкретным исполнителем.

При наличии систематических претензий клиентов к выполняемой работе руководитель предприятия может уменьшить работнику размер ставки трудового вознаграждения или перевести его на другую систему оплаты труда.

Система "плавающих окладов"

Существует множество вариантов и разновидностей системы оплаты труда, основанной на "плавающих окладах". Например, оклады руководителей или специалистов могут формироваться в процентах от фактической прибыли:

по схеме должностных окладов предприятия оклад руководителя равен 5,5 тыс. руб., планируемая прибыль равна 235 тыс. руб. Процент отчислений от прибыли (норматив) при таких условиях составляет (5,5 : 235) х 100% = = 2,34%. При фактической прибыли в 300 тыс. руб. оклад руководителя составит 300 х 2,34% = 7,02 тыс. руб. Суть другого варианта системы "плавающих окладов" состоит в том, что по результатам работы за месяц (хуже или лучше) в следующем месяце образуются новые должностные оклады (соответственно больше или меньше):

размер оклада специалиста, например, за сентябрь повышается (понижается) за каждый процент роста (снижения) производительности труда на обслуживаемом участке в августе при условии выполнения задания по выпуску продукции.

Еще один вариант расчета "плавающих окладов" разработан для технических мастеров на одном из промышленных предприятий:

фактический размер месячного оклада сменных мастеров зависит от конкретного вклада мастера в конечные результаты работы цеха (количество баллов, зарабатываемых мастером), но не может быть ниже минимального -1600 руб. и выше максимального — 2000 руб., установленных коллективным договором.

Фактический месячный оклад мастеров определяется в следующей последовательности:

1) определяется размер оклада каждого сменного мастера за отработанное им количество дней в месяце исходя из утвержденного штатным расписанием месячного оклада;

2) определяется общее количество баллов, заработанных каждым мастером за отработанное им количество дней в месяце;

3) определяется расчетный коэффициент (К ) делением суммы окладов мастеров за отработанное время на общую сумму заработанных ими баллов;

4) определяется фактический оклад по конкретному месяцу (О ) путем умножения расчетной величины на заработанное мастером количество баллов. Пример расчета "плавающих окладов" поданному варианту приведен в табл. 16. В данном примере фактический размер оклада сменного мастера (гр. 17) "плавает" в пределах установленной вилки в зависимости от результатов работы возглавляемой им смены.

6.1.3. Универсальная рыночная система оценки

и оплаты труда. Особенности формирования фондов оплаты труда (отечественная практика)

Данная система относится к числу бестарифных, в которых средства на оплату труда структурных подразделений являются долей фонда оплаты труда (ФОТ) всего предприятия. Принципиальной новизной в данной системе является не факт распределения ФОТ предприятия между структурными подразделениями в зависимости от их трудового вклада (о чем говорилось выше), а в том, как формируетсяэтот фонд икак измеряется(оценивается) трудовой вклад -как индивидуальный, так и коллективный (подразделений).

Данная система разрабатывалась работниками Челябинского филиала Института экономики Уральского отделения РАН в течение многих лет и испытана на предприятиях и в организациях 12отраслей народного хозяйства, в том числе в промышленности, здравоохранении, торговле, в санаторно-курортном, гостиничном и жилищно-коммунальном хозяйстве. Авторы системы называют ее универсальной рыночной системой оценки и оплаты труда [18].

Ниже приводятся основные положения этой системы. Принципы системы. Формирование ФОТ всего предприятия, его структурных подразделений и зарплаты работников ставится в прямую зависимость от двух основных условий:

• от объема реализованной продукции;

• от трудового вклада подразделений и работников в конечные результаты работы всего коллектива.

Первое условие является одним из принципиально новых особенностей данной системы. Дело в том, что в рыночных условиях, по мнению авторов системы, ФОТ должен зависеть прежде всего от объема реализованной продукции (товаров, услуг), так как он может меняться. Однако в подавляющем большинстве случаев на российских предприятиях ФОТ планируется по-прежнему — на основе штатного расписания с фиксированными окладами, тарифами работников, в соответствии с прежними» системами премирования. Тем самым под заранее заданную величину фонда оплаты труда предприятия подгоняют нормативы зарплаты (на рубль валовой, товарной продукции и т. п.), в то время как условия рынка так резко меняют объемы продаж, что никакие нормативы не соответствуют потребностям формирования нужного фонда оплаты труда в зависимости от конъюнктуры.

Поэтому в рамках данной системы для достижения первого условия определяется зарплатоемкость реализованной продукции:

например, на 1 рубль реализованной продукции — 20 коп. зарплаты.

Второе условие формирования средств на оплату труда и зарплаты работников — в зависимости от трудового вклада подразделения и работников в коллективные конечные результаты — является принципиально новым не с точки зрения постановки проблемы (она давно известна), но с точки зрения ее решения в изменившихся в связи с переходом к рынку условиях. Так, действующая и до сих пор система организации оплаты труда неизбежно порождает уравнительность в распределении. Из-за грубых ошибок в оценке труда отдельных работников и структурных подразделений она имеет слабый стимулирующий заряд, не поощряет лучших и экономически не наказывает нерадивых, она слабо связана с конечными результатами труда структурного подразделения и всего предприятия в целом.

Поэтому в рамках данной системы для достижения второго условия каждому структурному подразделению устанавливается три-четыре показателя, характеризующих выполнение его функций в соответствии с разделением труда на предприятии. Кроме того, учитывается и выполнение трудовых функций каждым работником.

Методика измерения (оценки) труда. Как отмечено выше, в центре внимания данной системы находится именно оценка труда -это ключевой момент в управлении персоналом предприятия: если труд измерен, то распределение зарплаты сводится к простому арифметическому действию. На практике же обычно поступают наоборот: главное внимание уделяется распределению зарплаты и совершенно недостаточное — измерению труда.

В основе методики оценки труда в рассматриваемой системе лежит переход от денежной оценки труда к "безденежной": теперь труд отдельного работника, коллектива структурного подразделения, всего предприятия находит выражение не в виде суммы денег, а в виде некоторой суммы коэффициентов, которые затем используются в распределении фондов оплаты труда предприятия и его структурных подразделений. Это связано с тем, что инфляция, обесценивая рубль, искажает и цену рабочей силы — заработную плату работника, вследствие чего необходимо постоянно пересматривать оклады, тарифные ставки, размеры премирования и т. д. Переход к безденежным показателям оценки труда позволяет, таким образом, снять противоречие между рыночными условиями формирования фонда оплаты труда (в зависимости от объемов реализованной продукции) и оценкой труда, применяемой при использовании тарифной системы оплаты труда.

Для оценки труда в рассматриваемой системе используются следующие трудовые показатели:

• коэффициент эффективности труда (КЭТ) — при оценке индивидуального труда;

• коэффициент эффективности коллективного труда (КЭКТ) -при оценке труда коллективов структурных подразделений.

В основе оценки индивидуального труда лежит сравнение фактического труда работника за месяц с его обязанностями или заданиями за тот же период, а в основе оценки труда коллектива - срав-нение фактической работы структурного подразделения с его функциональными обязанностями. При этом используются те же нормативные документы, которые традиционно применяются на предприятии. Не требуется введения какой-либо новой отчетности, новых должностей и т. п.

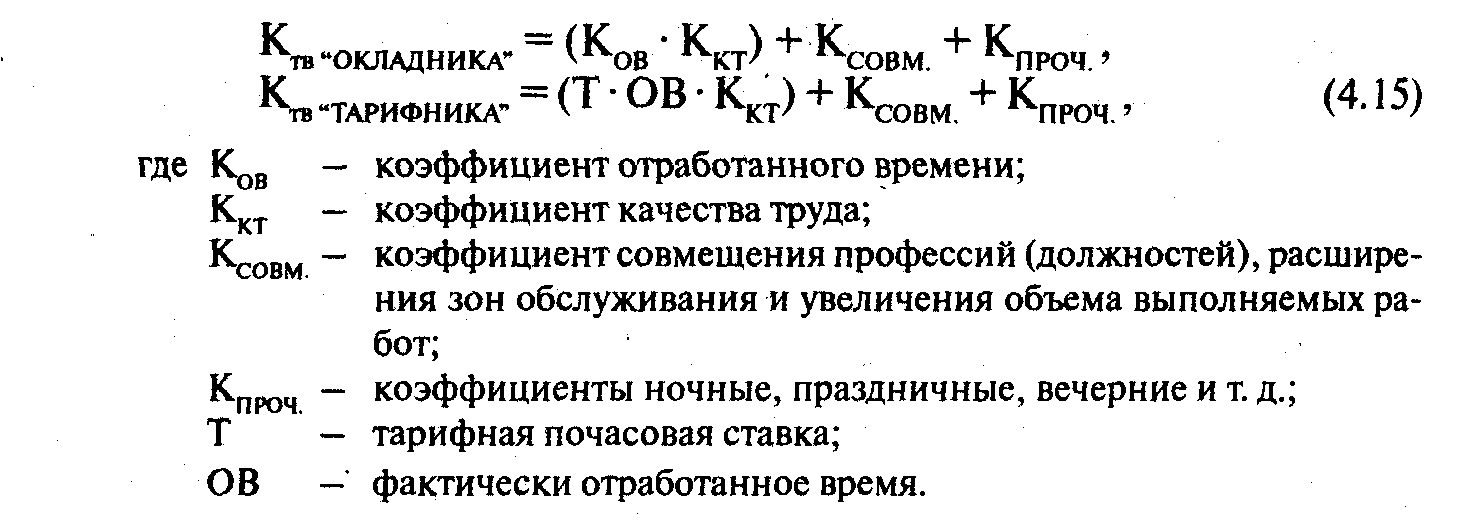

При определении коэффициента эффективности месячного труда каждого работника (КЭТ) учитываются такие факторы, как базовая зарплата, время и интенсивность труда, сложность выполнения работы, трудовое поведение работника (инициатива, совмещение профессий, расширение зон обслуживания, дисциплина и др.), которые отражаются в соответствующих коэффициентах. Расчет величины КЭТ ведется по формуле

КЭТ = КБЗП * Ктв (14)

где КБЗП - коэффициент базовой среднемесячной зарплаты за прошедший период;

КТВ - коэффициент трудового вклада работника в конечные результаты работы структурного подразделения за тот же период.

Ниже рассмотрены методики расчета обеих составляющих формулы (14).

Первая составляющая КЭТ — коэффициент базовой зарплаты. Это понятие в данной системе используется вместо категорий "тариф" и "оклад" при оценке труда соответственно рабочих-повременщиков ("тарифников") и рабочих, получающих оклад ("окладников"). При этом для определения коэффициента базовой зарплаты (КБЗП) рассчитывается среднемесячная заработная плата работника за предыдущий период (год, полугодие, квартал) и делится на 100. Например, у работника-"окладника" среднемесячная заработная плата за истекшее полугодие составила 950 руб. Коэффициент базовой зарплаты работников в таком случае равен 9,5 (950:100).

Коэффициент базовой зарплаты, окладный и тарифный коэффициенты включают в себя следующие характеристики труда:

• сложность труда (различный уровень квалификации работников), отраженную в базовых окладах и тарифах;

• тяжесть труда (различные условия труда), отраженную в надбавках и доплатах к окладам и тарифным ставкам.

Вторая составляющая КЭТ — коэффициент трудового вклада работника (КТВ). Этот коэффициент рассчитывается за отчетный месяц по формуле

При этом коэффициент отработанного времени (КОВ) рассчитывается как отношение фактически отработанного времени к нормативному времени в отчетном месяце.

Коэффициент качества труда в отчетном месяце (ККТ) фиксирует результаты, интенсивность (напряженность) работы, уровень выполнения работником его основных обязанностей. Для руководителей предприятия и его структурных подразделений коэффициент качества труда рассчитывается по формуле

Что касается фонда оплаты труда предприятия, то в данной системе он предстает как сумма долей его структурных подразделений, исчисленных по итогам за прошлый период (квартал, полугодие, год). Эти доли ежемесячно корректируются в зависимости от того, как структурные подразделения выполняют свои функциональные обязанности. База сравнения — предыдущий месяц. Если подразделение превысило показатели предыдущего месяца, то его коэффициент эффективности коллективного труда (КЭТК) повысится, увеличится и его доля в общем фонде оплаты труда. Если же подразделение сработало хуже, то его доля в фонде оплаты труда понизится.

Таким образом, во-первых, фонд оплаты труда подразделения каждый месяц жестко увязывается с выполнением его функциональных обязанностей, во-вторых, снимается противоречие между систематически меняющимся фондом оплаты труда всего предприятия и относительно стабильными (по условиям тарифной оплаты труда) фондами оплаты труда структурных подразделений.

Система внутренних претензий. Существенной частью данной системы оценки и оплаты труда является система внутренних претензий на предприятии. Необходимость в ее создании связана с тем, что при взаимодействии любых структурных подразделений между ними неизбежно возникают конфликты по поводу неисполнения или некачественного исполнения обязанностей. В таких случаях и оформляются претензии, которые учитываются затем при оценке коллективного труда подразделения за истекший период:

чем больше претензий, тем меньше доля подразделения в фонде оплаты труда предприятия. Более того, подразделение, виновное в срыве работы или задержках, материально наказывается передачей части своего фонда оплаты труда в фонд пострадавшего подразделения.

В случаях же, когда подразделение проявляет инициативу, улучшающую показатели других подразделений или всего предприятия, его доля в общем фонде оплаты труда увеличивается.

Достоинства системы

Система оценки и оплаты труда охватывает все без исключения структурные подразделения предприятия, включая бухгалтерию, и всех работников, вплоть до генерального директора. То есть труд любого работника и любого подразделения измеряется и ежемесячно оценивается.

Система обеспечивает прямую материальную связь личного дохода работника, фонда оплаты труда подразделения с общим фондом оплаты труда предприятия. Таким образом, зарплата каждого работника непосредственно зависит от объемов производства и реализации продукции (работ, услуг).

Фонд оплаты труда структурных подразделений формируется в зависимости от их вклада в общие результаты работы предприятия.

Оплата труда работников происходит в полном соответствии с их трудовым вкладом в конечные результаты труда коллектива структурного подразделения, где они работают.

Действующие коэффициенты (тарифный, складный, совмещения и др.) позволяют отказаться от денежной оценки труда.

Контроль за выполнением обязанностей и соблюдением дисциплины всеми работниками ведется ежедневно.

Ежемесячно каждый работник оценивается с точки зрения выполнения должностных обязанностей и правил внутреннего трудового распорядка, что отражается на оплате его труда.

Действует система внутренних претензий.

У рабочих-повременщиков и окладников резко возрастают материальные стимулы и ответственность за труд (до уровня рабочих-сдельщиков). У всех работников (рабочих, ИТР, служащих) появляются материальные стимулы работать с меньшей численностью, замещать заболевших, ушедших в отпуск, проявлять инициативу, работать с высокой интенсивностью труда.

Рассмотренные достоинства системы в сочетании с ее простотой позволяют руководителям предприятия и структурных подразделений использовать ее в качестве гибкой системы рычагов влияния на трудовое поведение работников. При этом соблюдаются права профсоюзов, КЗОТ и другие нормативные документы.

Недостатки системы

В рассматриваемой системе оценки и оплаты труда учитываются не все критерии МОТ по установлению заработной платы (см. главу 1), особенно внешние по отношению к предприятию факторы (см. п.6.4.).