книги / Эргономика профессиональной деятельности

..pdfпроизводительности труда при минимальных затратах физической, нервной и умственной энергии рабочего, снизить утомление.

Пространственная организация рабочего места должна обеспечивать:

•соответствие планировки рабочего места санитарным и противопожарным нормам и требованиям;

•безопасность работающих;

•соответствие пространственных соотношений между элементами рабочего места, антропометрическими, биомеханическими, физиологическими, психофизиологическими и психическими возможностями работающего человека;

•возможность выполнения основных и вспомогательных операций в рабочем положении, соответствующем специфике трудового процесса, в рациональной рабочей позе, с применением наиболее эффективных приемов труда;

•свободное перемещение рабочегопооптимальнымтраекториям;

•достаточная площадь для размещения оборудования, инструмента, средств контроля, деталей и т.д.

Пространственные и размерные соотношения между элементами рабочего места должны обеспечивать:

•размещение работающего человека с учетом рабочих движений и перемещений согласно технологическому процессу;

•расположение средств управления в пределах границ моторного пространства (по ширине, глубине и высоте);

•оптимальный обзор источника визуальной информации;

•смену рабочей позы и положения;

•рациональное размещение основных и вспомогательных средств труда.

4.9. Методика анализа пространственной компоновки проектируемого рабочего места

Рабочее место для выполнения работ стоя организуют при физической работе средней тяжести и тяжелой, а также при технологи-

61

чески обусловленной величине рабочей зоны, превышающей ее параметры при работе сидя.

Определение универсальных параметров

Исходные требования:

Конструкция, взаимное расположение элементов рабочего места (органы управления, средства отображения информации и т.д.) должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим требованиям, а также характеру работы. Рабочее место должно быть организовано в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и (или) методических указаний по безопасности труда.

Параметры производственного оборудования и рабочего места условно делят на три группы: габаритные, свободные и компоновочные (сопряженные).

Анализ пространственной компоновки рабочего места складывается из двух этапов: подготовительного и основного.

Схема проведения подготовительного этапа

•Определить тип рабочего места согласно предлагаемой классификации. Выделить особенности рабочего места, если таковые имеются.

•Составить номенклатуру средств труда на рабочем месте. Выделить основные и вспомогательные средства труда.

•Составить перечень всех органов управления в порядке важности и частоты использования.

•Разделить органы управления на группы согласно предлагаемой классификации:

– органы ручного и ножного управления;

– органы управления постоянного, периодического или эпизодического действия.

•Составить перечень средств контроля.

•Составить перечень технологической и организационной оснастки, определив их по технической документации.

•Определить зоны сенсорной и моторной активности, выделив среди них постоянные, периодические и эпизодические.

62

Схема проведения основного этапа

•Выполнить эскиз рабочего места в трех проекциях (вид сверху, спереди, сбоку).

•На эскизах изобразить все элементы рабочего места, с которыми работающий взаимодействует в процессе труда.

•Определить базы отсчета, от которых следует измерять компоновочные параметры рабочего места, в каждой выделенной зоне сенсорной активности и изобразить их на каждом эскизе.

•Составить перечень компоновочных параметров рабочего места, подлежащих измерениям и анализу. Нанести на эскиз габаритные и компоновочные параметры рабочего места.

•На основе эскизов выполнить чертежи рабочего места.

•При расчете компоновочных и свободных параметров использовать антропометрические данные (статические и динамические)

•Расчеты и измерения компоновочных параметров рабочего места следует проводить в ортогональной системе координат с внешней относительно тела человека базой отсчета.

4.10. Методика эргономической оценки стационарного рабочего места сидя

Типы приводных элементов органов управления:

1.Кнопки и клавиши – для быстрых операций, расстояние между их соседними краями должно составлять не менее 15 мм (при работе в перчатках – не менее 25 мм), для нажимаемых большим пальцем – не менее 50 мм. При освещенности пульта управления ниже 300 лк и частоте нажатия более 5 раз в минуту размеры приводных элементов и расстояний между ними следует увеличить в 1,5–3 раза.

2.Рычажные переключатели (тумблеры). Приводной элемент тумблера должен иметь длину не менее 10–15 мм и толщину в расширенном участке 3–5 мм. Межпозиционные перемещения рычажка должны выполняться в секторе 40–60° – для двухпозиционного тумблера и в секторе 30–50° – для трехпозиционного. При размещении тумблеров на панели управления в ряд расстояние между их

63

осевыми линиями должно быть не менее 19 мм, при работе в перчатках – не менее 25 мм.

3.Рычаги устанавливают в пределах минимальной и максимальной зон досягаемости для рук. Максимальное допустимое число позиций рычага равно 8.

4.Рычаги, перемещаемые одной рукой, располагаются со стороны действующей руки на уровне локтя, при сгибании ее в локтевом суставе под углом 90–135° и при направлении движения к себе от себя. Рычаг удобнее перемещать в вертикальной плоскости, чем

вгоризонтальной. Размах рычага не должен быть более 200 мм (в любую сторону).

5.Ножные органы управления (избегать применения педалей). Если необходимо, педали располагать в зоне досягаемости или в оптимальной зоне действия ног. Для обеспечения оптимального положения ноги в положении сидя угол в голеностопном суставе должен составлять 90–100°, а в коленном 110–120°.

Алгоритм определения размерных характеристик рабочего места сидя с панелью управления

Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля в вертикальной и горизонтальной плоскостях для средних размеров тела человека.

•Определить рост рабочего (коррекция по табл. 4.1, 4.2), рабочую позу.

•Определить динамику деятельности (хронометражные исследования).

•Найти зоны оптимального размещения для выполнения ручных операций и размещения органов управления в вертикальной плоскости (ГОСТ 12.2.033–78).

•В существующей ситуации обеспечить применение временных устройств – помостов, лестниц, пандусов, подставок).

•Определить высоту рабочих поверхностей (номограмма), места размещения органов управления, их характеристики.

64

• Определить места размещения средств отображения визуальной информации. Соответствие физиологическим и антропометрическим характеристикам человека (рис. 4.3–4.8).

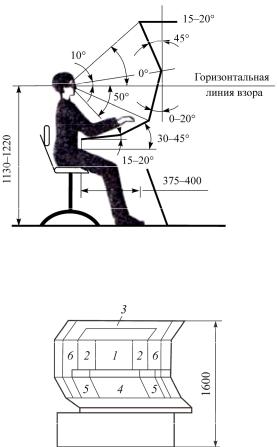

Рис. 4.3. Наклон панелей пульта управления при работе сидя

Рис. 4.4. Расположение средств отображения информации и органов управления на панелях пульта при работе сидя: 1, 2, 3 – средства отображения информации; 4, 5, 6 – органы управления

65

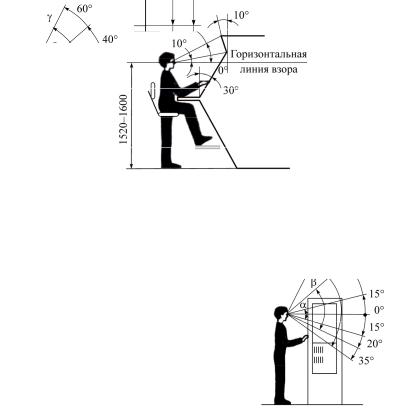

Рис. 4.5. Наклон панелей пульта управления при работе стоя-сидя.

Рис. 4.6. Расположение средств ото- |

Рис. 4.7. Углы зрительного обзора |

бражения информации и органов |

оператора при повороте глаз и |

управления на панелях пульта при |

головы: α – оптимальный угол; β – |

работе стоя - сидя: 1, 2, 3 – наиболее |

оптимальный угол при движении |

важные средства отображения ин- |

глаз; γ – оптимальный угол при |

формации; 4, 5, 6 – менее важные |

повороте головы |

средства отображения информации |

|

и органы управления |

|

66

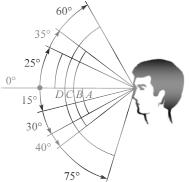

Рис. 4.8. Зоны размещения средств отображения информации на плоскости: A – часто используемая зона для быстрого и точного считывания; В – часто используемая зона для менее точного и быстрого считывания; С – редко используемая зона при выполнении работ стоя; D – зона стрелочных индиикаторов элементов наружного крепежа

Расчеты рабочих зон и антропометрия

Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоскости при высоте рабочей поверхности над полом 725 мм:

1)зона размещения наиболее важных и очень часто используемых органов управления (оптимальная зона моторного поля);

2)зона размещения редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля).

При расчете параметров рабочего места на основе антропометрических данных необходимо учитывать:

• выбранную систему координат и соответствующие базы отсчета;

• рабочее положение работающего;

• возможность изменения положения тела;

• величину размаха рабочих движений;

• количество элементов рабочего места;

• параметры обзора;

• необходимость ограничения рабочего пространства (кабина, площадь и т.д.);

67

•возможность регулирования параметров элементов рабочего

места;

•возможность подвижности элементов рабочего места (сиденья, педали, подставки для ног).

При использовании числовых значений антропометрических признаков следует учитывать их особенности, обусловленные полом, возрастом, национальностью и другими факторами.

Надежность деятельности человека и физиологические нагрузки

•Надёжность зависит от относительной нагрузки.

•Продолжительность работы всегда повышает вероятность ошибок; влияние нагрузок сложнее. Можно выделить четыре области нагрузок.

1.Нагрузка менее 20 %. Неблагоприятная область: внимание и активность человека не мобилизованы.

2.Нагрузка от 20 до 70 %. Рациональная область для длительной работы: человек активен, но не перегружен. При одновременной физической и информационной нагрузке область сужается до диапа-

зона 20–40 %.

3.Нагрузка от 70 до 90 %. Форсированный режим работы, допускаемый только на десятки минут.

4.Нагрузка от 90 до 100 % – это предельная нагрузка, экстремальный режим работы, допускаемый на минуты.

Важно! При любой нагрузке обеспечить рациональную компоновку оборудования.

Приведённая выше информация о трудовых возможностях человека позволяет дать ряд общих рекомендаций:

1.Компоновка оборудования на рабочем месте должна обеспечивать минимум передвижений человека в рабочей зоне при максимальной возможности визуального и слухового контроля.

2.Компоновка должна обеспечивать максимальную возможность синхронного контроля процесса и выполнения трудовых операций, особенно на уровне зон 1 и 2.

68

3.Необходимо рационально сочетать поступательные (фронтальные) и поступательно-вращательные (по дуге или ломаной линии) перемещения, что значительно сокращает время действия (ВД).

4.Нормальный режим работы нужно строить по средней информационной и физической нагрузке в пределах 20–50 % от максимума.

Для каждого рабочего места:

– скорость восприятия информации 8–20 бит/с;

– физическая нагрузка до 400 кДж/ч.

5.Максимальная информационная нагрузка 30–40 бит/с; поскольку избыточную информацию человек просто не воспримет.

6.Индикаторы КИПСА как при ручном, так и при автоматизированном управлении процессом нужно размещать в секторе нормального обзора с учётом того, что наблюдение производится с расстояния 1–4 м от приборов.

Наиболее важные приборы размещаются в центральном, а остальные – в периферийном секторе зрения.

Оценка эргономичности системы проводится по показателям, выбираемым в зависимости от решаемых задач.

5.ЭРГОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ АВАРИЙНОСТИ

ИТРАВМАТИЗМА

Высокая безопасность – обязательное условие продуктивной работы. Она обеспечивается при оптимальном уровне возможностей человека, максимальной эргономичности системы «человек – машина» (СЧМ). Эргономичность – одно из важных свойств. Показатели эргономичности оценивают ожидаемую степень реализации потенциальных возможностей СЧМ в ходе её эксплуатации. Оценка эргономичности производится по влиянию эргономических факторов на эффективность и безопасность системы, то есть надежность работы персонала.

69

В качестве эргономических факторов могут быть представлены:

–динамика работоспособности человека;

–уровень подготовки и переподготовки специалистов и кадров

и др.

Показатель эргономичности (Н) и показатель эффективности и безопасности (W) СЧМ (системы «человек – машина» взаимосвязаны выражением:

H = Wp/Wn,

где Wp – реализуемый уровень эффективности и безопасности системы с неполным учётом возможностей человека и неоптимальных действий (т.е. «фактический»); Wn – потенциальный уровень эффективности и безопасности системы с оптимальным учётом возможностей человека и безошибочности действий.

Реализуемый уровень эффективности и безопасности Wp характерен для реально существующей системы «человек – машина» со свойственными ей недостатками и рассчитывается из выражения

Wp = Wpо + (Wpmax – Wpo) · (1-e – t/tow),

где Wpmax – максимально возможный реализуемый уровень эффективности и безопасности системы; Wpo – реализуемый на практике уровень эффективности и безопасности системы; tow – постоянная времени цикла работы системы; t – общее время работы системы.

Показатель эргономичности как функция времени определяется по формуле

H = (1/Wn) · (Wpo + (Wpmax – Wpo) · (1-e –t/tow)).

Показатель эргономичности позволяет судить о нереализуемых «запасах» эффективности и безопасности системы, вследствие недостаточного учёта и использования в процессе эксплуатации СЧМ возможностей человека и соотношения между потенциальной и реальной эффективностью и безопасностью системы «человек – машина».

Оптимальная планировка рабочего места

Оптимальная планировка определяет соответствие рабочего места:

70